自然象徵與憂鬱時代

人類學經典的民族誌中,最為人熟知的可能是隨著牛群、「生態時間」與「結構時間」而生活的《努爾人》;或是讓佛洛伊德的伊底帕斯情結完全不管用的母系社會初步蘭群島的《西太平洋的航海者》。後者記載了大規模、長時期、儀式性、跨海域的寶物交換制度,透過逆時鐘及順時鐘兩條支線在群島上編織獨特的友誼、美學與經濟。但人類學除了擅長呈現細緻的民族誌與分析,更有著以全球民族誌為視野而來的「跨文化比較」底蘊。瑪利道格拉斯的《自然象徵》(1970)正是這樣一本「比較經典」。儘管不若《純淨與危險》以及她後來關於商品與「風險文化」的著作出名,但此書卻蘊藏著跨越時空的意義。

《自然象徵》是為了承接《純淨與危險》遺留的問題而來。眾所皆知,道格拉斯強調所謂的「不潔」是來自文化分類系統的「難以分類」,比如猶太人不吃豬,因豬不符合舊約聖經對所有動物的秩序分類。以更淺白的情境解釋:當一根頭髮掉進水杯或食物裡,我們會感覺到髒,即便那是剛洗完頭且乾淨無比的嬰兒毛髮。問題不在於頭髮本身究竟是否是髒的,而是在於頭髮與水杯兩者屬於不同的分類範疇,混在一起便產了「不潔」。只是,這仍無法回答,為何有的文化關於儀式不潔或「不吉利」的禁忌多如繁星,而有的文化卻擁有相對鬆脫的分類、甚至身體邊界是模糊不清的?就人類學家的文化敏銳度而言,這絕非只是前者「相對原始」、後者「相對現代」而已。我們可以提出反駁——現代台灣醫院裡不能送鳳梨、實驗室的電腦儀器設備上常有零食「乖乖」、美國婚禮除了新娘其他人不應著白色禮服;或相反的,前現代的東南亞某些平原地區社會,上空裝是不分男女均為得體的裝扮,因乳房並不屬於特定親密關係專屬的身體邊界。因此,禁忌邊界的鬆緊與否無法由現代或原始這類標籤說明,而是關乎一種超越《純淨與危險》、一種必須把各種程度的禁忌規範的文化類型、社會結構以及個人處境考量進來的社會理論。

據此,《自然象徵》著手分析了寬廣的人類世界:從東非某平權社會、西非某階層社會、大洋洲「大人物」社會,到現代資本主義社會。在各種紛繁、看似毫不相關的文化之間,道格拉斯提出可以大範圍比較異文化的群格理論。然而,在進入群格理論以前,我們應先了解:究竟什麼是自然象徵?為什麼要討論自然象徵?自然象徵為何會衍生出群格理論?

這當然與作品的時代背景有關:學術的、政治的。前者:當年的英國社會人類學長期著重各文化的社會結構、整合與衝突。道格拉斯則把重點轉移到一個新的典範,即關懷規範與意義的跨文化比較,尤其是通過人類普同具有的經驗載體:身體。道格拉斯的主要論點是,人的身體是最初也是最終極的「自然象徵」,但沒有象徵可能是「自然」的,因為所有象徵都是文化的,只是在不同過程中被自然化而已。跟隨Mauss透過habitus或身體慣習的概念將人們走路、進食、微笑、游泳、就寢、乃至生產、性交等所有身體活動現象看作是個體行動與社會集體表徵的連結,道格拉斯也看重身體作為「自然象徵」的文化體現。身體有許多行動,「自然」到我們忘記它們是文化建構的,比如上廁所的姿勢。而髮型是一種典型的文化體現:清朝辮子、法官的假髮、龐克頭、嬉皮長髮、和尚剃度、雷鬼頭、空氣瀏海等,均有特定的規範或反規範意義。可以說,在截然不同的理論框架下,她比Bourdieu與Foucault更早提出身體與主體性的重要性。

但或許超越牟斯,且把涂爾幹在《宗教生活的基本形式》裡懸而未決的問題進一步梳理的,是道格拉斯對心理學理論的運用。《宗教生活的基本形式》論及宗教與政治儀式對社群延續的重要性,以及「集體歡騰」形成共感的過程。但這種過程有賴心理學意義上的力量,卻被涂爾幹置之不理。(這不意外,畢竟他就是要以社會力量來解釋社會現象,絕不退縮到個人論或是心理學)。道格拉斯則反其道而行,結合社會學與心理學,並以此回應《自然象徵》出版的大時代背景。

六零年代末期,世界各地正值各種革命,從學運、民權、反戰到嬉皮,社會運動風起雲湧。人們厭惡社會秩序、嚮往自由,把儀式貶斥為違反真誠、徒有形式而沒有內涵的空洞行為。受過天主教薰陶成長的道格拉斯對此世界潮流的回應則是,儀式蘊藏深層的意義,從兒童時代一路到成人都有儀式,而人們是透過身體去不斷承接這些儀式的象徵意義,才長成一個具有特殊心理結構的社會化的人。她引用了心理學家Leon Festinger的「自我-理想」概念,也就是一種企圖在社會理想與自我感知之間創造共鳴的心理驅力。所謂的社會理想,比如公平正義、自由解放、功成名就、光宗耀祖、幸福美滿等等,均是透過各種社會關係與身體規範打造而成,因此人的身體的形象,會一直想滿足這些社會理想。即使是最放棄身體邊界、看似徹底放棄身體控制的儀式——比如神靈附身的宗教儀式、群體性愛轟趴,或是高度民主協商的專業皮繩愉虐——也是身體基於回應某種社會理想而來。

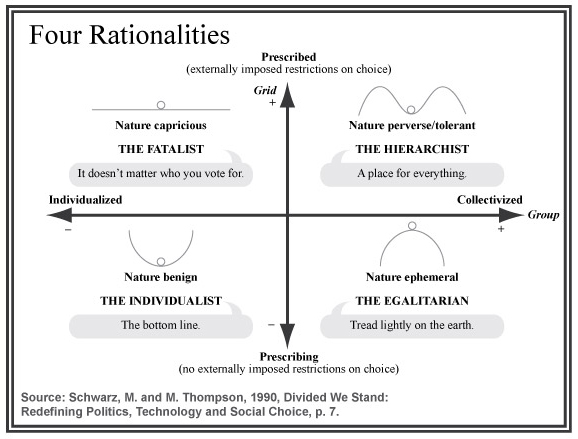

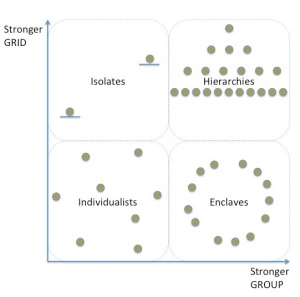

為了更廣泛地去討論各種文化與儀式行為的關係 ——不只是宗教的儀式行為,也是政治的、經濟的、日常生活的——道格拉斯發展出群格理論。她指出,人們把所謂的「現代」與「原始」社會想得太過二分、對立,而誤以為不可能有同樣的理論去同時分析兩者。但群格理論就做到了。所謂的格,是指規則、秩序、分類、象徵系統,而所謂的群,則是歸屬感、同儕壓力、群體足以強制個人的權力。當群與格成為XY軸,我們至少能指認四種界定個人與社會關係的文化:

高群高格社會通常是階層社會,社會控制力強,角色分配難以更動,超級父權社會可作為案例。高格社會重視神聖的制度與儀式潔淨紀律——這基本上是涂爾幹所謂的「神就是社會」那類宗教理論仰賴的社群特色。而高群則有相對穩固的社會結構。低群低格的社會則生產出個人主義,因為規則少,社群重視的是企業家精神與個人成就。至於高群低格的社會,可形成相對平權的社會關係,因為團結排外、彼此忠心,但內部的規則時常可以重新協商,北歐某些政治社會和前現代的安達曼島人、剛果的阿卡族人可作為例子。最後,低群高格的社會導致宿命論,因為人很難去影響別人,但同時又被理想秩序與象徵分類控制住。綜觀而言,如果一個團體同時低格低群到趨近於中心點,那麼,他們會發展出一種非常「反儀式」的宇宙觀,對生命的意義產生極大的困惑與虛無感;但相對的,因遠離人群,也造就產生出世的隱士類型。

在群格理論中,「我們現代人」與「他們原始人」之間的界線不再清晰。大洋洲的大人物社會,在很多情境中都與美國的企業家社會十分雷同;而南義大利包含黑手黨的政治結構與西非迦納的塔蘭西人,都屬於高群高格的社會;北歐諸國在代議制度與移民政策上,也與北美原住民Navaho、南蘇丹的努爾人及其鄰居丁卡人雷同,皆屬高群低格,因為他們相對平權、儀式主義程度低,但社群歸屬感強。

當然,這套分類系統是較為靜態的,需要一番調整才能用來面對社會變遷。事實上,Festinger 的「自我-理想」概念也比道格拉斯的用法更為動態,是可以砍掉重練、隨情境而變的。不過,她並未完全忽視這個問題。在書中,她多次引用馬克思主義社會語言學家Basil Bernstein的「展開符碼」,也就是可以挑戰社會再生產與階級複製的言語風格(相對於受限符碼,可以加強社會再生產與階級複製的言語風格)——這其實是她群格理論的靈感來源之一。她肯認展開符碼與某些低群低格的社群,可以讓人重新省視原有的價值觀。

到了八零年代,道格拉斯重新開展群格理論,並與美國政治科學家Aaron Wildavsky一起發展出文化與風險理論,使得群格理論能夠幫助我們了解為什麼不同的群體對於核能、終止懷孕、同性婚姻、氣候變遷、槍械管制會有截然不同的態度,以及哪些團體可能在哪些議題上有共識,但在其他議題上會分道揚鑣。這顯示人類學的分析架構不僅可以應用在現代社會,更可以運用在同一個國家內部不同的次文化群體裡頭。其中,道格拉斯也將低群高格的特色描繪成「原子化的從屬」(atomized subordination)。某種意義而言,低群高格意味著社會的價值觀深度內化到個人身心靈之中,但個人必須獨自面對自己的人生。

這種「原子化的從屬」,正是我們憂鬱時代的精確表述。我們活在一個低群高格的時代,也是大財團支配經濟結構,而個人功績勝過一切的時代。沒有扎實的社群認同、孤軍奮鬥、缺乏社會支持網,但同時又嚮往著某些固定的人生勝利組藍圖的人們,俯拾皆是。近日,一位資深的憂鬱症朋友寫信給我,問我人生究竟有什麼意義。照理說,高格的社會對於理想的秩序,應該很有一套想法,「格」應該能提供意義。然而,因為低群的關係,也就是缺乏社會支持,這個秩序會淪為宿命論,覺得不管怎麼做都沒有意義,或是不論怎麼做都會失敗。

沒有歸屬感,但又潛在地渴望權威;他人無法真正強迫,因為自己可以隨時離開。唯獨那殘酷的生命驅力一直晨鐘暮鼓:若不自我精進、不斷成就解鎖、符合社會理想,人生就是一場失敗。這是一道憂鬱的食譜,許多人以此餵食。我們在高群高格的服從與低群低格的冒險之間擺盪,又嚮往平權的高群低格社會;當我們獨處時,我們可能在低群高格的自我貶抑循環中,掉入憂鬱的地獄。

憂鬱的自然象徵圍繞著我們,是淚水、嗜睡過眠的床褥、放大的身體疼痛,也是自我隔離、缺席、逃避與失約。我想到今年初夏獲得學校頒發的全校優良導師獎,因此被要求提供一句得獎評語。惦記著許多困頓的靈魂,我寫下這個句子:憂鬱是這個時代最蔓延的疫情,而年輕的生命並不比中壯年的來得容易。

(本文原刊載於聯合副刊2021/12/09)

![]()

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

趙恩潔 自然象徵與憂鬱時代 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6906 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應