探索公共人類學的多重道路

角色、議程、社會參與

前言:2022年九月台灣人類學與民族學年會上,來自結繩誌和芭樂人類學的幾位夥伴,組織了一場以「中文世界的人類學知識生產與公共人類學」為主題的圓桌論壇。大家根據各自在不同場域的實踐,就「公共人類學的議程為何」、以及「如何創造一個公共人類學知識生產圈」展開討論。我們從公共人類學的受眾、策略和方法,延伸到如何延續學院學者的「公共」本份。這場90分鐘的交流並不為了梳理出「如何做公共人類學」的標準答案,而是作為一個開啟、一場邀請。希望這些細碎的線頭可以牽引出更多關於人類學如何公共化的反思、對話、寫作及行動,共同營造學院內外的「公共人類學」的氛圍。

參與者:呂欣怡、傅可恩、高雅寧、安孟竹、曾毓坤、歐子綺

發言者:林浩立、郭佩宜、張韶韻、金其琪

逐字稿:陳羽彤、林益睿

編輯:安孟竹、郭佩宜、歐子綺

一、「公共人類學」的實踐者們

歐子綺(主持人):結繩誌是近兩年簡體中文世界一個重要的公共人類學團體。2020年,結繩誌的夥伴們有感於疫情後的種種現象,開始發起「Corona讀書會」。這個讀書會本來是從醫療與公共衛生人類學的書目開始,疫情稍微緩解後,他們又不斷開發各種公共議題來討論。之後結繩誌也擴散到不同的領域,包括相近的社會科學、藝術與創作。

呂欣怡:我是呂欣怡,任職於台灣大學人類學系。在「結繩志」翻譯了我參與的系列文章〈第六次大滅絕中的多物種關懷〉後,我才得知有這樣的中文部落格,從此成為忠實粉絲,每一期文章我都會細讀後再推薦給學生。目前我主要的公共書寫還是在於芭樂人類學的專欄與合輯。

傅可恩:我在2006年進到台灣東華大學,已經在這裡任教16年。來東華前一年我們創建了Savage Minds的部落格,現在改名為anthro{dendum},成員也有變化。我自己寫部落格的時間更長,大概開始於2001年美國派兵到伊拉克期間,當時我寫的是比較政治的文章,之後才開始寫更多人類學議題。當時另外一個人類學家Alex Golub看到我的部落格,於是邀請我合作,我們便轉為撰寫團體式部落格。我到台灣後認識了「芭樂人類學」,他們還幫我翻譯了一些Savage Minds上的文章。除此之外,我另外一個實踐公共人類學的方式是以視覺人類學的方式拍攝紀錄片,之前也擔任過台灣國際民族影展的策展人,我認為這項工作也是一種公共人類學實踐。

高雅寧:我自己應該說是「被」公共人類學。2001年我到政大服務的時候,系上開了一個缺,希望申請這份工作的老師能夠教授這門課,於是我大膽參考了一些已經開設的公共人類學課程和書單,著手寫了自己的授課大綱並開始教這門課程。一開始授課是一個邊學邊做的過程。政大公共人類學寫作小組的創作開設了幾年,最初課程並未朝向我的設想發展,後來因為台灣開始推行大學社會責任實踐計劃(USR),我覺得將USR結合進課程才能有較好的發展。於是我開始進行這樣的寫作小組,並且會把課程內一些學生的作品放到平台上。

安孟竹:我是「結繩志」的一名編輯,畢業於香港中文大學人類學博士班。「公共人類學」這個詞會衍生出各種問題,譬如到底「公共」的意思是什麼?「公共人類學」究竟是讓人類學更加走向公眾,還是讓人類學來回應公共議題,亦或是以「公共」的方式來做人類學?由於人類學本身的知識任務也在不斷變化,這個範疇其實很難界定。

結繩志的五位編輯對怎麼做公共人類學各有看法,就像是「結繩」這個意像本身,可以是上古時代的記事方式,也可以是一項「編織」的手藝活。我們並未給「結繩志」設定具體目標,而是希望在創作主題、方法等方面去實踐「結繩」的理念。我們會把自己關心的不同議題(如多物種、女性、穆斯林、身障、環境等)帶進「結繩志」的共創之中,也會動員身邊的朋友來進行寫作分享和翻譯。我們會借助一些社會時點來討論某個議題背後的文化脈絡,有時也會通過Corona讀書會來討論突發事件。

曾毓坤:我之前在台灣做過田野,長年看Savage Minds,疫情剛爆發時也在上面寫過文章,個人非常受益於公共人類學寫作。

「結繩誌」在誕生之初就有「短線」和「長線」公共人類學的爭論:我們到底要關注跟自身研究相關的話題,還是其他?是不是對宏大現實的理論思考就是深刻,而突發事件的新聞調查就是膚淺?舉例而言,疫情剛爆發時,大家都會覺得傅柯的「Biopolitics」重要,但後來中國疫情的發展更像「Necropolitics」(關於死亡的政治),我們就發現套用傅柯並不會增加大家對事件的具體感知。(一般而言,如果傅柯作品與現實不太契合,學院內會認為是自己沒搞懂傅柯的深刻。但是對晚年傅柯而言,伊朗革命的激烈現實反而刺激了他更多關於靈與肉的思考。)於是我們的讀書會也發生了「去除傅柯、聚焦現實」的轉折。

在鄱陽湖生態與「騎手」罷工這些議題上,我們並不只有事情爆發後的一次性討論,而是嘗試過一些「短田野」,但它所需的工作確實很多。這些與我的博士論文都沒什麼關係,但它們都是重要的公共議題。之前我在學院裡會過於「愛惜羽毛」,嘗試之前會先反思,從而錯失了很多情境化的實踐機會,不過在做「結繩志」之後我也逐漸卸下包袱,開始重視和不同領域行動者的連結。

此外,受David Graeber的影響,我們希望「結繩志」的工作方式和倫理可以體現出我們對何謂「更好的社會關係」的想象。這並不容易。做一段時間後,也會有藝術界或學院裡的各種力量來找我們合作,也會出現讓我們遲疑的狀況:這個我要做嗎?很多事如David Graeber所說,本來充滿動力,但到後來卻變成只為完成一篇論文。

二、誰是「公共人類學」的受眾?

歐子綺:想和大家討論的第一個題目是關於「公共人類學」的角色定位。毓坤認為有兩種「公共人類學」的議程,一是把人類學知識傳播給更多人知道,第二個是議題導向,比如就重大公共議題開啟一些研究,之後再帶回公眾中間。兩種不同的定位對於大家該做什麼、要怎麼做的設想並不一樣。台灣看到的公共人類學議程是怎樣的?如果不同議程、不同角色定位之間發生衝突時該怎麼辦?

傅可恩:何謂公共人類學的觀眾(audience)?我們寫給誰看?我自己分析出三種受眾:一是坐飛機時在機場買書的觀眾。外行人如果在這類地方買到的所謂的「人類學」書籍,一般來自Steven Pinker、Jared Diamond或O’Leary這些非人類學家;而在英文市場裡,人類學家們幾乎放棄了這種觀眾。大概只有David Graeber和David Wengrow寫的書是給這種人看的。但台灣很特別,因為「芭樂人類學」那本書賣得很好,我想台灣市場可能跟國際市場有些差異。

公共人類學其中一群受眾:機場裡的書店讀者(圖片出處)

第二種觀眾我在「芭樂人類學」寫過的一篇短文(《搞公共人類學》)提到過。很多人類學家的觀眾是他們的田調對象,這有時候是因為人類學家來自該地區。我在東華大學的原住民學生們最關切的是自己的部落,他們做的、寫的都是為了這個部落。這些「公共人類學」的觀眾可能比國際機場書店的觀眾還重要,但比較不會被注意到,因為只有部落裡的人才知道有個人類學家在那裡做研究。

第三,一開始我們認為Savage Minds是面對大眾的,但後來我去參加研討會才發現,很多觀眾都是國際研究生,他們其實很需要這種平台。因為人類學通常有種神秘感,只有聽這個學者的課的研究生才知道這個領域在發生什麼事。這也是Alex Golub的概念,他要把這種研討會走廊發生的對話開放給大家,讓更多人知道人類學世界裡在討論什麼話題。我覺得這對很多沒有在美國、沒辦法去參與研討會的人很有用。如此就能得知現在美國人類學家在做什麼,也才有批判的可能性。現在有很多這類型的「公共人類學」已經搬遷到Twitter和Facebook等地方,比如有一個Twitter叫做「WTFanthropology」,他們就是把很多人類學領域發生的事,比如哈佛大學人類學系的性騷擾事件貼出來讓大家看。所以不一定要寫在部落格,社交媒體上也有「公共人類學」。

另一個現象也很有趣,我有個天普大學的學弟叫做Dave Paulson,他在越南做占族(Cham)的研究,美國也有很多占族,所以他每次去研討會都會直播自己的演講,他的演講有七千多人看,這是跟全球占族的一種直接對話,也算是以「直播」的方式來做公共人類學。還有在Youtube變得很紅、我特別喜歡的Mike Mena,他有個語言人類學的頻道,其中有個節目就是在討論這個議題。

所以我的重點是,公共人類學有不同的受眾,也有很多不同的媒體,它的方式是非常多元的。

三、相互鑲嵌的「大眾」與「公共」人類學

歐子綺:可恩老師幫我們把公共人類學的角色定位這個問題延伸到「到底公眾是誰」,還有各種不同的做公共人類學的方式,所以不見得要有一個限定的媒體(部落格或微信)作為載體。這也與第二個要討論的問題相關:一個運轉良好的公共人類學離不開一個良性的公共知識生產圈,除了學者之外,扎根社區的行動者、媒體、出版界也是這個知識生產圈的一部分。但「結繩志」的觀察是,這個環節在簡中世界常常斷裂,台灣的情況則好很多,背後的原因在哪裡呢?

呂欣怡:我在自己開設的公共人類學課程上,一開始都會先界定幾個看起來類似、但有必要稍做區分的名詞。首先是「公共人類學」和「大眾人類學」,再來是「參與式人類學」(engaged anthropology)及「行動人類學」(action anthropology);當然還有一個老爭議就是公共人類學與「應用人類學」的差別。

我認為「公共人類學」仍屬於專業人類學的一部分,所以對它的理解比較偏向「以研究來回應公共議題」這個議程。不是說「讓更多人讀到人類學」、理解人類學者寫的作品與自身相關不重要,但是這裡面本身就會存在一點張力。這個張力在於,公共人類學的作品或觀點雖然是從具有社會相關性的一些重大議題出發,但人類學者的某些既存特色讓他們寫出來的東西可能會違反一般人的常識偏好,很難全然被大眾接受。所以這是公共人類學和大眾人類學之間的一點張力,但兩者並非截然不同。

再者,我認為「公共人類學」與「行動人類學」兩者也不一定要做出絕對的區分。行動人類學必然要有些行動和實踐,公共人類學則是可以在論述層次上做工。如果公共人類學談出來的東西可以引發大家反思,但一時間無法化為行動、或找不到好的行動化管道(譬如政策或教案),我覺得也是OK的。

林浩立:芭樂人類學是一個共筆部落格,我們的寫手有六十幾位,還不加上那些只受邀寫過一次的,這些寫手不只有人類學家,也有考古學家、心理學家、地理學家、歷史學家,其實是相當多元的。在這個寫手共筆的部落格,大家都有各自關注的東西、各自的寫作策略,以及對「公共人類學」是什麼的想法,我們從未控制過要往哪個方向前進。

如果要回答到底要讓更多人讀到、還是關注公共議題的問題,這兩種生產公共知識的策略並不是互相違背的。其實有很多在外人來看屬於學院內的人類學知識,它關注的其實是重大的公共議題,正因如此,每次發生一些重大即時新聞時,我們也能立刻從寫手群裡找到早就在處理該議題、可以立刻進行寫作的人。如果一定要區別這兩種議程,「芭樂人類學」肯定是第二種。有些公民部落格確實是第一種,也就是邀請已經做完研究的學者來發表一篇大眾化的文章。「芭樂人類學」大部分的文章都是原創,並沒有奠基在已發表或出版的論文上,寫作動機單純是寫手對一個議題的質疑。

甚至說,我認為「芭樂人類學」最有趣之處是它可以具備不同的個性、分身(persona),比如你在學術位置上是某個分身,而「芭樂人類學」可以幫你解開這個分身,讓你暢談自己私下關注的議題。我們有多重的主題和文類,可以道出許多不同的生命歷程。有些作品後來反而逆向變成一篇學術論文,有些則收錄在文集中,有些被如《自由評論》這樣的媒體所轉載,所以我們的生命力是非常多重的。

另外,我注意到這個現象一段時間了,就是「芭樂人類學」一開始會有一些把自己的田野歷程和故事分享出來的文章,但現在越來越少單純田野遊記式的的文章。即使是新科畢業的博士,我們想邀他們寫一篇介紹自己的文章,他們第一篇寫的往往都不是自己研究的介紹,反而是去談一件自己關注已久的公眾事件。

郭佩宜:我也認為這兩種取徑並不互斥,甚至覺得他們是鑲嵌的。我們的研究本來就具有「社會相關」的特色,一個人做研究不只是單純對來自遙遠歐美社會的某個社科理論感到好奇而已,我相信每個人背後都有強大的知識份子責任感作為驅力,只是有時不知道如何發揮出來。如同剛才浩立談到的,遇到公共事件發生時,我們可以馬上邀請學者:「你平常不是很關心這個議題嗎?有沒有辦法根據你的先備知識,利用這個機會提出一個特殊的觀點?」這也同時回應到了第一種議程:把學院內的理論或觀念帶給公眾。所以說這是一體兩面的,甚至根本就是同一件事情。

關於設想的議程與他人對我們的期待之間的衝突,我(比較浪漫)的想法是who cares?只要事情是對的、方向是自己想要發展的,那就去做啊!我們的自我反思太強了,反而綁手綁腳導致事情做不起來,有時候其實就是找到志同道合的夥伴一起衝一下,不必得失心那麼重。

至於公共知識的生產圈,「芭樂人類學」從一開始有意識在做的就是創造一個對「公共人類學」友善的學術環境,讓學術人做公共人類學變得稀鬆平常。越多人參與,環境就越友善,形成正向循環。這些年芭樂人類學應該一定程度協助達成了這樣的目標,改變了台灣人類學的生態。此外我們不斷邀請新科博士來寫,也就是希望大家在剛成為專業學術工作者的時候,就同時把「公共人類學」視為自己工作的一部分、這本來就是學術很重要的一環。我們不要求每個人都投入很多心力,畢竟個別情況、興趣都不同,但我們希望讓大家肯認到:公共人類學不是一群極端分子在做的、額外的事,也不是有空順便做一下就好,而是每個學術人都體悟到的本分和應盡的社會責任,每個人可以以自己的方式來做。

回應剛剛有位提到的「在報紙寫專欄」。在台灣,這其實是上個世紀的知識份子採取的方式,最知名的是「澄社」的專欄,現在也還有些朋友偶爾會在報紙寫專欄,但他們的文章也遭遇過因為媒體倒閉、換手管理、或政治因素,而在那裡失去書寫自由,甚至被下架的情況。當你的文章刊載在他人的平台上,限制會很多,也沒有主控權;反而自媒體保持了一個非常重要的發聲空間和管道,這也是我們自組芭樂人類學部落格的好處。當然也可以多管齊下,因為傳統媒體的受眾還是蠻大的,但只仰賴那個有點危險。

至於讀者意見,其實我們也有透過一些芭樂講座跟讀者接觸,而且很多讀者是我們自己的學生。我們平時也會到處探看,默默地感受、搜集回饋,雖然不是很有系統的做這件事情。

當天線上線下結合的圓桌論壇截圖

四、公共的「本份」如何延續?

高雅寧:我主要是透過課程的方式推廣公共人類學,想從另一個角度探索,透過學校課程或是計畫,能否讓「公共人類學」這件事延續下去。但我覺得這個方法其實很難,因為它會因為一個課程或計畫的結束而中斷。所以公共人類學的推廣似乎仍仰賴大家對學科的認同,以及學科所賦予的責任感。

我也贊同學院內的知識生產及公共議題兩者當然不能切割,但我認為這也會存在一個困難之處,比如一些公共事件發生之後,除非這些研究者跟此議題有相關、可以較快做出回應,否則要透過人類學的方法針對某項公共議題即時開展對話,還是需要時間的。

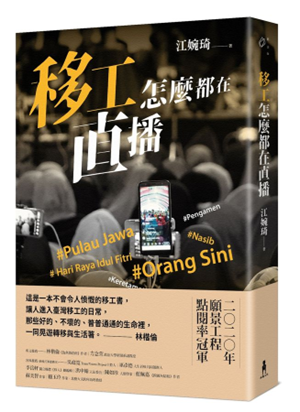

雖然我剛才說透過計畫或課程,有些題目會隨學期結束而中斷,但我也發現公共人類學課程的修課學生,會在這門課程裡發展他們自己有興趣的議題,再將它發展成出版品。目前與我課程較為相關的是本月(2022年九月)相繼出版的兩本書,一本是政大民族系金其琪的《流離之書》,另一本則是民族系畢業生江婉琦寫的《移工怎麼都在直播》。學生在課程裡發展自身興趣,接著運用田野的方法(做研究),並與田野中的被研究者進行作品的共同閱讀,這件事情其實很重要。

另外,若有相關的出版編輯能夠去看這些作品,推動學生作品的出版,也是非常重要的環節。如果能透過課程產生這樣的連結,後續就會有更多發展空間。但我不知道這方式能否因應在簡體中文世界的(知識生產)斷裂問題?

安孟竹:說到知識從學者到大眾的環路,我一開始做「結繩誌」的時候也是抱著做「媒體」的態度,但後來發現它更像是一種實踐或一場實驗。一般而言,做媒體必須考慮受眾的品位、興趣、接受度,但我們的對稿件的操作並沒有去刻意迎合。當你不知道文章發布後效果如何、會衍生出什麼新爭議,這就更像是往湖心投一顆石子,真正期待的是從之後的一連串迴響裡學到些什麼。

我做公共人類學起初是基於對「學院」的反思,尤其是從香港的「反送中」運動到2020年疫情這段時間,自己一直身處漩渦之中。作為一個人類學學徒就會思考,「所學的知識能對介入現實世界提供什麼策略或方法」?轉過頭來看,會發現一些學院學者對於身邊的苦痛和周遭世界的變化缺少關切,或是只想在這些事件裡尋找新的學術增長點。基於這種體驗,我對於什麼是「公共人類學」有一个反向思考。從英文來看,public anthropology可以等同於anti-private anthropology,也就是說,反對人類學知識只在掌握同樣語法的專業人士內部流通,或單純作為學術市場上積累個人資本的工具。所以我認為一切有利於打破「人類學知識私有化」的作法,從學院資源的「開放獲取」、Sahlins的教學抗議(teach-in),到Graeber與無政府主義者的對話,都算是某種「公共人類學」。

這裡也包含做「結繩志」帶來的感悟。在中國做一個人類學媒體,尤其依託於微信公眾號這樣的平台,難以逃離大環境的「流量陰影」。人類學在中國的處境非常詭異,過去它是一個小眾學科,今天反而變成一種「時髦」話語。雖然我們盡量避免去追趕這種人類學「知識行銷」的熱潮,但由於我們常常介入「突發事件」,也會被解讀為「蹭熱點」。有時候我們關於突發事件的文章閱讀量特別大,很多平台都來申請轉發,我也會疑惑,我們的文章真的帶給大家不一樣的思考了嗎?還是說,這個即時議題可以幫這些平台帶流量?

此外,我發現像「芭樂人類學」和「Savage Minds」有賴於一群學院學者作為創作者,雅寧老師也是在課堂上踐行公共人類學。但我們跟學院的關係有點複雜,比如因為介入過勞工、女性、社會運動相關的議題,我們會被學院當成頭腦發熱的激進分子,因為發布很多英文作品的翻譯介紹,也會被斥為「食洋不化」。其實我們並不想製造與學院之間的對立,而是想透過所做的事來邀請大家一起思考,人類學能對這個不斷下沉的時代做些什麼。

曾毓坤:最早參與「結繩志」的朋友來自各種背景,這時候「知識」完全不是學術資本,而是在一個良性的流動循環中。「讓大家認真思考」肯定是非常重要的事情,但學術場域有時會把「認真思考」等同於「遠離行動」,要有個不受干擾的房間才能思考,這跟我們對現代學術的想像有關。疫情期間有位中國大陸非常著名的魯迅研究學者說過,我們應該關掉手機不看新聞,不要讓這些焦慮影響你的內心,疫情是一個漫長的寒假。我當然反對這樣的說法,但也確實會發現,不管怎麼做都會遭遇各種奇特的指摘:「蹭熱點」、「反學術」、「離現實太近」等等。比如在五一勞動節,我們只以最輕量的方式製作了一份書單,和內心想做的已經差十萬八千里了,但放到網頁上仍然遭到刪帖。被刪帖後就有人會說,你們搞這麼敏感的東西幹嘛?

我認為郭老師說得很對,我們自己寫東西不用care那麼多。但如果我們想做的事情之一是建立更好的大環境,那還是得向別人解釋我們到底在做什麼——不是在蹭熱點,也不是單純把厲害的研究翻譯過來,所以我們會在「按語」上做一些功夫。有時候這種「解釋」是有效的,能促成理解、合力。但有時候也非常消耗,當你花太多精力向別人解釋的時候,可能這件事情已經做得不怎麼樣了。我們現在在思考的是,要繼續幹下去,就必須調整出不一樣的工作方法。

張韶韻:謝謝欣怡老師把「公共人類學」與「行動人類學」區別開來,我認為這兩者有很多可以對話的地方,但也存在差異。我自己的研究更趨近於「行動人類學」或「參與式研究(engaged research)」。不管是「公共」或「行動」人類學,要思考的是,除了用部落格這樣的文章形式之外,還可以用什麼媒介來產出它?是否可以和別人合作一起傳達這件事?

我做田野到現在,「公共」方面做最多的居然是寫經費申請計畫書。這對我和一起合作的夥伴來說是互相節省時間、共同做好一件事情的方式。在這裡面,我們面對的不是出版社,而是政府官員,過程中發生的互動也讓我試圖去思考自己作為一個人類學家的定位為何。回過頭來看,這些互動其實深遠地影響了自己對田野問題的形塑。

我們對於知識生產的理解如果是停留在單純的部落格書寫,依然在同個迴圈裡,那就仍是人類學者在單向地輸出知識。可是我在此還有另一個不斷自問的是:有沒有可能學術跟在地或社區一起產出知識,或是有什麼方法不會只聽到人類學家的聲音?

作為一個ABD(未寫完論文的博士生),我的困惑是,如果「公共」是一個本份的話,那它要怎麼延續下去?我的期許是希望真的能改變某件事,所以才用參與式的方式來做田野,但現階段有非常多限制。比如我今天寫這篇論文已經需要花費95%的力氣,再用剩下5%去做真正想做的事,就會覺得非常累。同時也會遭遇一些反彈說:「你明明做好A就好,為什麼要去做BCDE這麼多事?」我是覺得,正是BCDE讓我看見了A的價值。但在整個學院的體制裡,無論是升遷或拿著CV出去,寫出來的出版物永遠比你做BCDE來的有價值,它認可的終究是你輸出多少期刊文章、寫了幾本書、拿到多少經費。所謂「公共」的本份,到底要如何不讓它變成一個單單出於興趣或熱忱而做的事呢?

公共人類學課程延伸著作1:金其琪《流離之書》

公共人類學課程延伸著作2:江婉琦《移工怎麼都在直播》

五、關於寫作:拋開語調,融入氛圍

金其琪:前段時間我的書出版,請雅寧老師推薦,她很好奇的是「公共人類學」課程的內容到底如何影響我的寫作。我自己也在思考這個問題。既然老師提及我們合作民族誌的出版,我有些協助編輯的過程觀察值得在今天分享。

我們有兩本書正在編輯中,不過這兩本書當中唯一有博士學位的人類學家,是撰寫「導論」的雅寧老師,其他都是我們大學部與碩士班的同學。這些同學們到木柵的社區做田野、帶回口述故事之後,先做課堂報告,最後再改寫。然而兩間出版社編輯要的取向並不一樣,因為他們預設的目標客群不同,因此你要寫成不同的風格。我在這過程中協助出版社與同學們聯絡,才發現其實有很多需要「轉譯」的地方。編輯一直說,同學們寫得太像課堂報告或計畫結案報告。我們與同學努力溝通之後,只有少數人可以在一、兩次內修改出編輯要的東西。這是為什麼呢?

這個問題我思考了很久,人類學學生跟所謂「公眾讀者」,到底是如何變成了不同世界裡、不能對話的人?有時候學弟妹來訪問我,要我分享一些田野的經驗,我發現他們的問題很「乾澀」,也不太會跟人打交道。於是我就問他們:是怎麼談戀愛的呢?不知道這樣講合不合適,我認為人類學家的特質之一是「見人說人話、見鬼說鬼話」,要能夠迅速融入一種vibe(氛圍)。這種能力很強的人就有成為人類學家的天賦,所以我們希望人類學系的學生都可以有這種能力。但為何最後會變成我們講話都是同一個語調(tone)、都有特定的格式,反而需要特地把我們的話、修改成公眾能聽懂的話,這是為什麼?

後來我有一點頭緒了。我本來不是念人類學,我是新聞系跨讀進來的。我的學科從一開始就告訴我們必須寫樓下保全跟你阿嬤都看得懂的文章,這樣傳播才有效力。這是我從大學開始學了七年的東西,加上又在新聞界工作,所以在寫每一個字的時候都會想像,讀到的人會怎麼理解,也非常渴望自己的文字能被吸收。這難道不是人類學的精神嗎?又或者說,這其實是整個象牙塔裡、一個溢出學科邊界的問題?

另外我發現,雅寧老師課上的一些學生來自別的系,比如社工系,也有對傳播、電影感興趣或本身在玩音樂的同學,這些同學反而比較容易做一些公共參與和實踐。這是為什麼呢?我們所說的「公共」,是否一定要放入人類學的學科框架裡頭,還是說可以溢出邊界?我想所謂的「跨學科」,不一定是A學家與B學家、C學家的合作,而是結合每個人身上的不同的特質和可能。

本文亦刊載於結繩誌微信公眾號:https://mp.weixin.qq.com/s/PubAIH06GchevDsG7LhN8Q

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

2022人類學年會圓桌論壇:「中文世界的人類學知識生產與公共人類學」 探索公共人類學的多重道路:角色、議程、社會參與 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/7031 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應