被邊緣化的民族科學 (Ethnoscience)

在暑氣逼人的七月中,由花蓮北上至行政院原住民族委員會參加泰雅族「自然與生活科技」九年一貫課綱的審查委員會,這個委員會的目的是在教育部規定的課綱下,進行以泰雅族文化背景為基礎之自然與生活科技領域課程目標與分段能力指標之訂定,會議開始前的二個星期,我接到計畫主持人寄來的課綱,進行逐條的審查時,心中百感交集,一方面是為台灣原住民的一份子,我為自己的小孩未來要接受到的教育內容感到憂心,另一方面,我在思考人類學能為台灣原住民族的基礎教育做些什麼事。

當民族科學遇見科學

原住民為了適應所處的生態環境,有目的地發展出符合其生存的思考方式 (cognitive process)、人類行為 (human behavior) 及物質文化 (material creation),而民族科學即是指了解這些原住民的文化的一種科學,主要是透過民族誌的方式系統性地去了解原住民所使用的語言 (民族語言學)、植物 (民族植物學)、動物 (民族動物學) 及醫療方式 (民族醫學) 等,其最主要的精神是在探究原住民文化和環境間的交互作用如何使原住民在各種不同的環境中存活下來。不同於西方科學知識是建構在諸多的實驗結果上,民族科學是原住民的生活經驗累積,雖然它不一定是符合物理和化學邏輯的現象,但卻符合原住民的 emic 觀點,例如阿美族人是以植物嚐起來的味道來決定其藥性,而不是其所含的植物化學成份 (phytochemical),然而這樣的知識卻往往被以西方知識為主體的科學教育視為不科學或是不理性的行為,是不能在課堂上所教授的,西方科學的排他性,已使得當今台灣原住民的民族科學在傳承上產生了斷裂的危機。

綜觀所審查的課綱,最大的問題在於缺乏原住民族的主體性,所謂訂定以泰雅族文化背景為基礎的九年一貫課程之前提,是必需在教育部所設的框架下進行,但是我們不禁要問的是,教育部的課程是否具有多元文化的特色,如果答案是否定的,我們又如何能訂定出一個具有族群文化特色的課綱呢。事實上,教育部「自然與生活科技」課程的本體是西方科學知識,由於受到身心二元論的影響,所謂的科學已被窄化為可被科學實驗驗證的知識,但由於西方科學由於受限於其思考模式、測量方式與工具,往往無法針對非西方的知識進行科學驗證的工作,例如心身 (mindful body) 現象,又由於掌控西方科學知識、技術與工具者多為主流社會的成員,為合理化其科學權威,便宣稱非西方社會的「科學現象」為迷信的產物,不適合成為教授原住民學生的教材,因此,所謂的具有族群特色的課程,仍必需在教育當局的最高指導原則下制定,而這樣的過程反應了國家的霸權心態,強制原住民學生去接受國家所設定好的思考模式與生活方式,且將這種的心態包裹在促成原住民社會現代化的外衣下。

課綱中所呈現的第二個問題是民族科學無用論,雖然課程基本理念強調「生活即教育,教育即生活」,但自1950年代以來,在政府大力推動山地生活平地化的運動下,出生在二次世界大戰後的原住民世代,少有機會學習及利用屬於自己族群的知識在自己的土地上生活,國家力量強行介入族群與個人的公私領域的結果,造成許多原住民被迫放棄學習或否定自己族群的文化,加上教育當局奉西方科學為皋圭,民族科學被定位成次等或落後的科學,是難登國家百年大計的大雅之堂。然而弔詭的是,民族科學是台灣原住民千百年來為了適應台灣環境所發展出來的知識,是原住民生活的一部份,這樣的知識系統讓台灣不同的原住民族群適應在山上、平地或海洋的生活環境,並與其所處的生態系統達到一平衡的狀態,照理來說這樣的知識是應被尊重與傳承的,然而在西方知識所信奉「人定勝天」的思考下,民族科學並不被視為一門科學,乃被歸於不理性與迷信的人類行為,就如同蕃人一樣應被所謂的實證科學同化,最明顯的例子即在八八風災的重建中,民族科學被認為是無法應付現今的天然災害,

原住民唯有仰賴西方科學與技術才能找到安全的居住地。

缺乏對民族科學的了解則為第三個問題,雖然課綱中欲引入泰雅族人生活中的素材及gaga的觀念來教導泰雅族新生的一代自然與生活科技,但仔細去分析課綱的內容,卻發現課綱設計者對gaga本質並沒有太多的探究,例如以國小三四年級「過程技能」分段指標為例,其中指出要學生以「尊重gaga的態度,傾聽別人的報告,並能清楚以國語和母語表達自己的意思」,但如果考慮gaga對泰雅族人的多義性與流動性,除非授課老師本身對gaga的定義有很清楚的了解,方能引導學生遵守gaga的規範,否則這樣的課程目標是不容易落實的,但以筆者和許多泰雅族及太魯閣族長者談話的經驗,他們皆認為現在四十歳以下的人,鮮少知道gaga的真義,也早以不再過著有gaga的生活,如果老人們的觀察是真實的,那麼將gaga 納入當代泰雅族人的教育中,不但無法解決泰雅族人教育所面臨的困境,反而可能造成年輕的學子對母文化的誤解,這種危險尤其可能會發生在利用gaga來規訓學生的行為上。

為了解決上述問題,筆者認為課程的設計應回歸到「原住民教育法」中,在該法的第三章中即明白指出課程設計應採多元文化觀點,換句話說,原住民教材的編訂不應被框限在教育部頒定的課程目標中,應回歸到原住民的主體來發展適合各族群的教材,而針對「自然與生活科技」的課程,筆者認為應站在民族科學的基礎上,設計適合各族群的課程內容,但有鑑於對民族科學認識的缺乏,筆記亦建議未來原住民族委員會、教育部及國家科學委員會有責任與義務提供經費支持民族科學的相關研究。

人類學與民族科學的發展

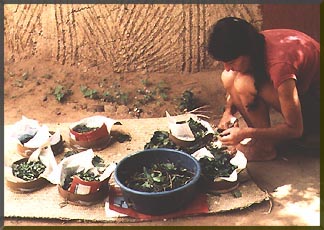

人類學與民族科學具有很深的淵源,早期人類學家在進行非西方社會的文化研究時,已記錄許多相關的知識,而在1960年代時,民族科學的相關理論,也逐漸在人類學界中形成,時至今日,民族語言學、植物學、動物學、醫學及藥理學等,已成為許多人類學家在研究非西方文化的題材,同時也累積可觀的成果,讓西方社會對原住民的民族科學有逐漸一認識,所以,人類學對一地區民族科學的發展是具有舉足輕重的地位,例如筆者博士論文的指導教授Nina L. Etkin,她長期投入非洲的民族植物之研究,即發現居住在奈及利亞的Hausa在其文化情境下,藥用植物與飲食中含有很高的生物鹼,對預防虐疾具有相當良好的效果,而她的研究也證明這些民族植物的使用是人、病原菌與植物共同演化的結果,而站在族群健康的觀點,她主張Hausa之民族植物的使用與傳統自然資源的管理方式應被遵重與保護。

相較於歐美國家,台灣對原住民的民族科學研究,只散見於日治時期民族學家的記錄、官方的番族慣習調查及戰後少數人類學家的研究報告中,基本上,針對原住民族的民族科學之系統性研究是付之闕如。所謂系統性的研究,以藥用民族植物為例,不僅僅是記錄植物的俗名與科學名稱,對於植物的使用情境,包括採集的部位、時間、地點、製劑方法、使用方式與藥效評估等皆要仔細探查,因為這些使用情境對植物的藥理作用具有關鍵性的影響,例如以一植物為例子,在不同的季節所產生的植物化學成份不同,其療效亦有不同;此外,是否有與其他植物同時使用以增加療效或降低副作用等;除了藥理作用外,人類學家亦觀察到藥用植物具有所謂的meaning effect,最典型的例子就是以紅色的植物治療「冷」的疾病,而要了解這些複雜的植物使用行為及其藥理與文化上的作用,則必需由民族誌的研究取徑配合上藥理學上的驗證方可達成。

由上述的例子可知,人類學的研究取徑確實可應用在了解民族科學上,且對原住民文化的保存及生態系統之生物多樣性的保護具有貢獻,同時這些研究成果亦十分合適成為原住民教育的教材,又由於研究過程兼具emic 和etic的觀點,因此,以民族科學為基礎的教材同時具有文化性與科學性,確實是可用於原住民「自然與生活科技」的教育中。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

日宏煜 被邊緣化的民族科學 (Ethnoscience) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/793 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應