環境人文的尺度下看農業倫理

為何上帝不喜愛農作者的祭品?

在聖經創世紀的段落裡,亞當和夏娃的第一個孩子該隱和他的弟弟亞伯,分別為上帝獻上他們的祭物。亞伯是牧人,所以他獻上了頭生的羊和羊脂;該隱是農人,他獻上了「地裡的出產為供品」。結果上帝「看中了亞伯和他的供物,只是看不中該隱和他的供物」。該隱生氣變臉,上帝對他說:「你為什麼發怒呢?你若行得好,豈不蒙悅納?你若行得不好,罪就伏在門前,他必戀慕你,你卻要制服他。」(上帝在這裡用得是非常巧妙的擬人法。)結果該隱並沒有聽進上帝的話,他把弟弟亞伯帶到田間,把他殺了。上帝對該隱說,「你兄弟亞伯在哪裡?」他說:「我不知道,我豈是看守我兄弟的嗎?」(好個該隱,回話也這麼能夠這麼嗆。)耶和華說:「你做了什麼事呢?你兄弟的血,有聲音從地裡向我哀告。」結果上帝發怒說:「現在你必從這地受詛咒,你種地,地不再給你效力,你必流離飄蕩在地上。」該隱抗議說這樣的懲罰太重了,「凡遇我的必殺我」。為了平撫該隱,上帝回應該隱,凡是殺他的必遭報應七倍。但該隱也得到自其父母親被逐出不用工作就能得到食物的伊甸園之後,更悲慘的詛咒。

我不是毫無理由地要求讀者朋友跟我閱讀聖經文本。如果你沒看過聖經,可能會覺得上帝與他的子民的關係,具有家庭成員間彼此糾纏的心理情結;即使你是個基督徒,可能還是(如我一樣)對於這樣的懲罰覺得疑惑:明明兩個人都向上帝獻祭,為何上帝喜愛牧人亞伯的供物,而不喜愛該隱的呢?到底這個行動的「公平」處何在呢?實際上,聖經裡不公平的故事比比皆是,最著名的是約伯記裡完全順服上帝的約伯,卻因為上帝與撒旦對人是否因獎勵才信的「賭局」,讓約伯失去所有的一切,甚至得了痲瘋病而在朋友的責難之中,仍然論述著自己對上帝的公義與信心不可等量而論的關係。回到該隱與亞伯的故事,上帝為何不喜愛該隱(以及他的供品)?許多解讀經文者有不同的說法,包括認為該隱所獻的土地作物沒有血氣,不該是對上帝獻祭應有的物品;該隱過於驕傲於長子的身分,自以為是地認為上帝應該悅納所有的祭品;同時又對上帝的不滿直接形於臉色與行動。而具有改革宗精神的解讀方式,會說這個經文呈現的是在苦難、暴力、嫉恨、不安焦慮的現實裡,探尋上帝與人的互動,把這個經文看做是人類如何面對第一個「不公平」,但仍在這其中相信上帝的「義」(謝謝王貞文牧師的說明)。除了從信仰內的精闢解說之外,我想要帶出來的觀點是,這段經文也描述了文明初期的人與自然關係中,人類對於畜牧和農業觀點對環境影響的痕跡。以該隱亞伯的例子來說,其寓意可能是:農業對於其他生物以及生態的衝擊極大,以至於上帝(或者任何由人所能求告的至高神明)對於人類所「新」發展出來的這種生產模式非常不喜悅,而把農業生產關係的「倫理瑕疵」鑲嵌在經文的案例中。

人類為了自我生存而對環境大規模的破壞,的確來自於農業的發展。如果曾經修習過人類學導論,大概記得人類的生計模式類型,通常會討論從小型狩獵採集到農耕的轉變:包括定居,開墾灌溉渠道,保留種子並且嘗試進行育種,以及使用大型器具。但是這些轉變都有一些共同點,就是「不可逆轉地改變地景」,同時把原來作為食物來源或者是狩獵採集協力者的物種,開始當做是害蟲而迫害之。最明顯的一個例子,來自BBC的環境紀錄片「人類星球」,撒哈拉沙漠南面的馬利農夫為了保護自己的農作,免於受到如蝗蟲般的「奎莉亞」鳥的吞食,會在奎莉亞鳥巢密集的樹附近設下火線,等到黃昏倦鳥歸巢,一舉把鳥巢和鳥都用油燒了。想像著整片樹林的鳥都被「屠殺」的這個畫面,似乎可以理解為什麼創世紀裡上帝會不喜愛農人該隱所奉獻的作物:因為農人為了收穫用的手段, 為了規模以及效益,造成無法返回的傷害。

從環境人文論述的觀點來看,人類的農業活動對環境造成的是一種「伊底帕斯」行動:一方面從其中得到養分,一方面殺害這個「父親」(或者母親也可以)大地。在索孚克里斯的希臘史詩「安提崗」裡面就有這個一段合唱背景,提到「在地上有許多擾亂的活動,而最主要的就是人。因為他們耕耘!」。人文學者Timothy Morton 在The Oedipal Logic of Ecological Awareness 一文中指出,人們在農業活動之後,就無法回頭地為「人類世」(Anthropocene)的出現而埋下伏筆。即使人類早先會用火,所形成的影響也沒有農業操作中這麼大規模地影響到其他「物種」。人類在過去的世代裡因為農業操作所引發於世界的,是海德格所提到的「怖懼」(Uncanny):一種因為農業活動的剝削消耗,使人失去「在世存有」的狀態。而對於農業造成「人類世」 衝擊的反省,則出現以德勒茲和瓜達里在「反伊底帕斯」哲學論述中所討論的「遊牧性」符號觀點:讓意義衍生不斷發生,擺脫我思(cagito)的機械性質,也衍申出他們對於樹系或根系論述的反對,進而提出的塊莖(Rhizome)的論點。

小農的救贖與非機械化的尺度

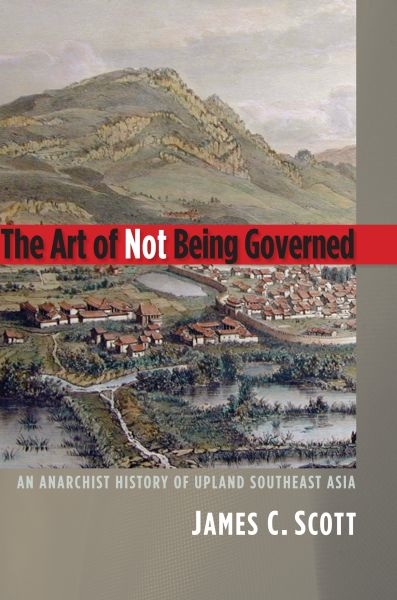

而人類試圖逃離農業模式衍生出治理及其災害的反思,其實不需要走到遙遠的希臘悲劇裡。我們可以政治人類學者James Scott的經典論述,在「弱者的武器」(Weapons of the Weak)到「不被治理的藝術」(The Art of NOT being Governed)等滇緬山谷以至於東南亞季風區域列舉的農民生活來看。農業生活所帶來的收入與技術需要,並不足以形成農耕者政治生活上的自主;反而常要以進行小規模破壞,散播流言,拖延工作進度,造成地主統治階級的麻煩與妥協,才能得到些微的行動籌碼。而在「不被治理的藝術」裡面,談到東南亞山區佃戶在碰到動亂時,第一個破壞的目標通常是地方的戶籍稅賦記錄所在。以便使自己在動亂後可以「暫時」成為遊走的黑戶,不會遭到秋後算賬。這個行為模式,似乎也可以解釋為,農業模型在階層社會裡的不穩定,試圖往游耕甚至採集模式的生活移動。

在當代最常碰觸到的「人類世」困境,猶如伊底帕斯的預言詛咒一般,是已經烙印在我們潛意識裡的「全球暖化」。暖化的來源有許多說法,但目前相信除了工業革命後大量使用燃料形成的溫室氣體之外,因為大規模農耕,大規模畜牧(而這種類型的畜牧已經是伴隨定耕農業模式才出現),以及大規模養殖業所形成的溫室氣體(大部分是溫室效應更高的氮氧化合物,而不是碳氧化合物),所造成的溫室效應更為嚴重。從希臘時代農牧爭鬥(在「種」龍牙的地建立的底比斯城,對應於被牧人救起的伊底帕斯王),聖經時代農人該隱對牧人亞伯所做的弒親悲劇(與希臘神話相似的是,該隱被上帝放逐之後,也是建立一座城—因為農業人口需要?),來到的這個世代因為農業的需要而把雨林和遊牧地一一砍除,所建立的農場與大型畜牧料場;我們難道不曾看到機械化農業從歷史時間以至於當代社會所具有共同的壓迫性特質?

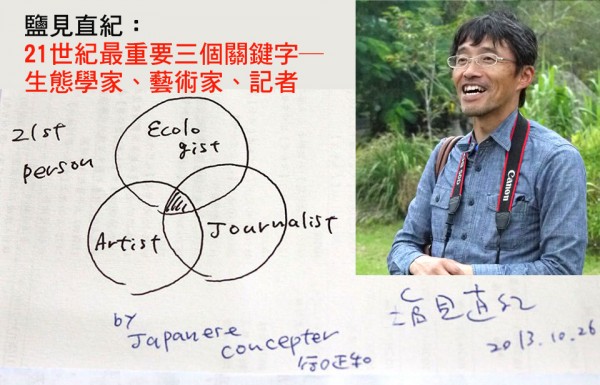

因此當代的環境農業反思,或者從另外一個角度來說是「農藝復興」,除了對大規模種植與畜養方式的反思與揚棄之外,還包括把單向化的農人角色轉回到多樣的農人身份。一如當代的藝術家是以文藝復興時期全方位的結合科學,哲學與藝術來實踐,農人的農藝復興也回到多樣的「園藝式」操作與規模。最典型的就是日本農藝職人「塩見直紀」所推廣的「半農半X」生活。他在台灣的分享會場上提到,21世紀最重要的三個綜合身份,就是「生態學家,藝術家,與記者」。生態學家的農人扮演觀察與創造環境的角色,藝術家的農人開創農村與農業生活的美感和多樣性,而記者的農人則在農場與都市消費之間,扮演訊息傳遞和思維重組的功能。以這三者為色調的農人在台灣逐漸可見,也漸漸地有其他人在農業操作的週邊協助非大規模維生的小農:作為農夫市集的組織者,作為農業訊息的報導人,或甚至是農業器具與空間的設計者等等。這些團塊協力人員的出現,也回應先前的「塊莖」觀點:當我們放棄只從階層狀的樹枝來看世界的時候,就會在不斷冒出的機會裡看到可能增生的芽眼。

「能對自然(永續)使用而不摧毀之,必須依靠想像力」

但是,小農的復興就可以轉變被遠古的農業伊底帕斯所形成的人類世溫室效應嗎?當然很難。至少在我們所能夠看到的範疇裡,大規模農業與畜牧已經掛上了大量處理的屠宰場和加工區,以及在高速公路上奔跑的冷藏貨櫃,最終跑到我們方便的好鄰居(如果真的有從土地長出來的東西!)或者是漂亮無塵土的超級市場貨架上。我們日常的生活已經被埋葬這些方便漂亮的空間裡面,而喪失了對食物運送到眼前所經歷的各個段落發表意見的機會,也沒有辦法對從農地到餐桌有不同的想像。大規模農業具有「自我否定」性格(再一次地伊底帕斯)的部份,就是在於把前台與後台之間的差距取消掉,使得在其中原本可以生生不息的自然世界,被機械化所取代且使人無從看見。在規模化的大量製造過程中,沒有日出日落的農業「地平線」,只剩下24小時不斷奔跑的貨運車,以及被消耗更多能源的人工溫控環境所定義的「新鮮」。為了在「任何想到的時候」就能夠取得的食品與農產可以存在,而設立的生產環節,放逐了自然緩慢的循環能力,而在工業化的沙漠裡建造了無數該隱的城市。

美國的環境與農業思想家溫竇貝利(Wendell Berry)在2012年的傑佛遜獎獲獎講座上,以「一切都來自切身感受」(It All Turns on Affection)作為題目發表演說。在演講的開頭他以自己的祖父在1907年自己帶著煙草到市集去賣的一天為起始,在當時煙農只能被煙草公司獨自收購,卻因為美國煙草公司(由James Duke這位煙草大亨,杜克大學的創辦者所經營)壟斷式的壓低價格,在來回火車旅程之後竟然只落得身無分文的回到家;即便如此,他的祖父仍然咬著牙把農場經營了下來,留給他的父親。貝利以此展示美國人眼中所謂的「成功者」(boomer)以及「守舊者」(sticker)的差別。成功者以慾望以及獲取資產為動力,而守舊者以「感受」以及盡可能保守的能力為動力。但是對於貝利來說,能夠在感受中維持「想像力」,是所有對於土地以及自身感到值得的唯一方式。他提到祖父和James Duke兩人都來自於農家,但是Duke先生在成為煙草大亨之後,已經失去了讓他能夠願意為土地保守和感受的想像力;Duke的想像力落在他「尚未到手的東西」上,而貝利的祖父則堅持著手上所能夠保留的事物,保存後代能夠跟他一樣能感受到的「風,泥土,和氣候」。

如同在冷冷的冬日,我走進友人在竹北千甲里所開墾的農場。這是個在精密科技與光電產業城市周邊,以頭前溪河床沖刷出來的砂質土地,以及伴隨著移居都市邊緣的原住民朋友貨櫃工寮邊所簡單圍出來的土地。我沒有聽到對於土質環境不夠肥沃想要汲汲營營改變的抱怨,而是主事的朋友在有限人力以及農藝創意上所發想出來的,以雜草,落葉,厚紙板,馬糞拌碳化稻殼,以及自己養出來的放線菌液肥所澆灌出來的圓形創意菜畦。「圓形的菜畦最簡單,這種作法想到之後之前的複雜想像都簡化在這裡面了!」「如果每個農場都可以收養五隻流浪動物,整個新竹市周邊珍珠般的環形農場,就可以解決城市的流浪狗生命問題。」朋友辭去工研院的穩定職務,而轉以專案經理方式進行與工研院與竹北支持家庭的社區支持農場操作,我在冷風中搭著手裡的烤蕃薯,感受到從高鐵站出來時完全不一樣的視野。對貝利來說,能夠維持對於自身所為,身旁人物,以及環境周遭「充滿感受」的想像能力,才能是對於自然利用而不會加以摧毀的方式。當我們重新用想像力看(而想像力更重要的是內觀)周遭的環境,以及思考未來是否能有一樣的「感受」(affection)之時,從農業發展之初埋藏的伊底帕斯詛咒,才有可能在人類社會以大規模以及化學農業的操作下,保留我們這個世代,抵抗人類世後果的想像力之一。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

非基改芭樂 環境人文的尺度下看農業倫理 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5708 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應