破損的背兒帶

談博物館收藏與物件性質的轉變

為何作工精湛的背兒帶大多竟是破損的?

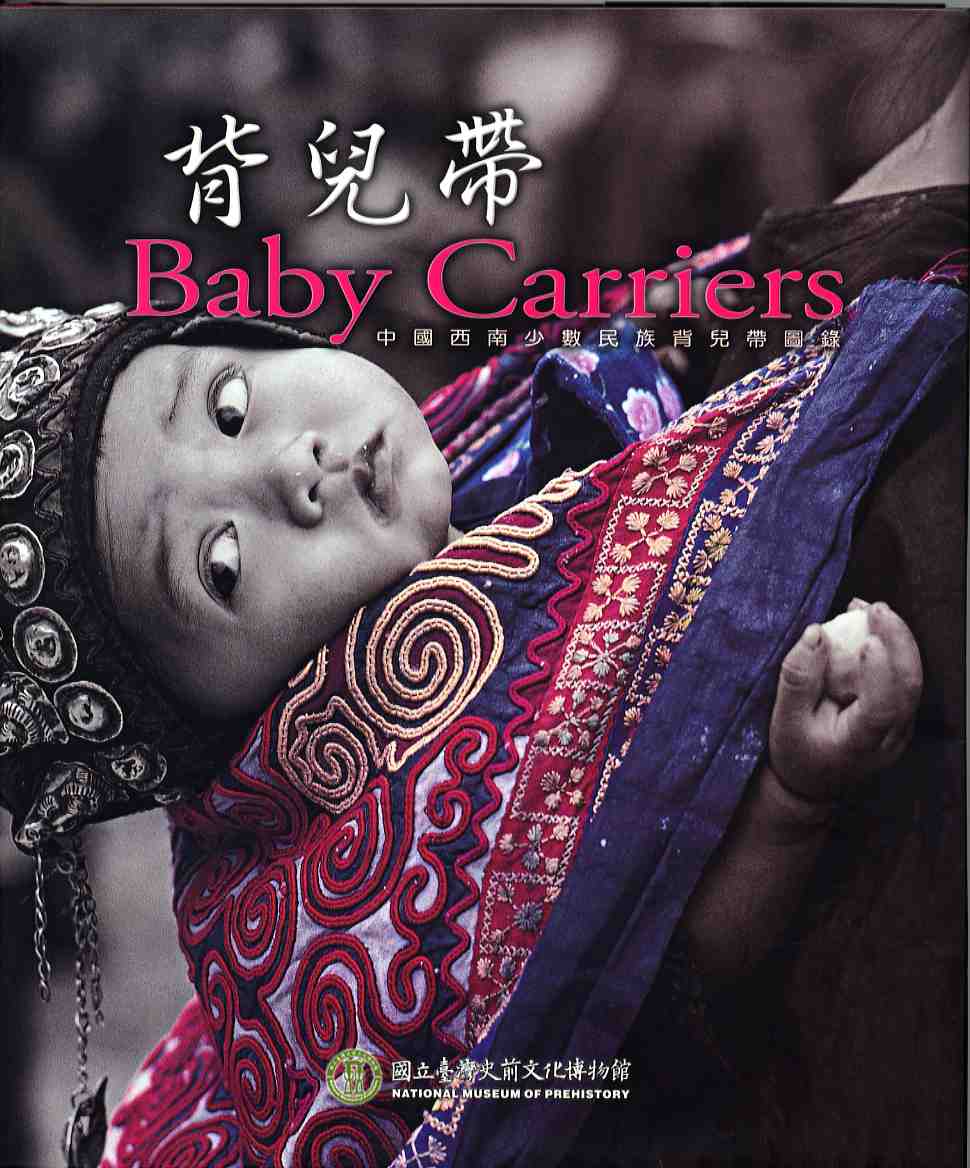

2004年,我所服務的國立臺灣史前文化博物館(以下簡稱史前館)開始進行首批中國西南少數民族文物的收藏。在種種收藏項目中,背兒帶因豐富的色彩、多變的造型、精湛的工藝技術與鮮明的族群特色,成為重要的收藏類別之一。然而,當我著手進行背兒帶入藏整飭工作時,卻發現這些作工精湛的背兒帶竟然大多形制不全,甚至有破損的情況。例如,有些背兒帶左右兩邊的綁帶並不等長,一邊的綁帶有明顯被剪斷的痕跡;有些背兒帶只剩下主片或蓋帕;即使背兒帶的型制大致上是完整的,在不明顯處卻有破損的痕跡。當背兒帶上的破損成為一種普遍的現象時,這不禁讓我進一步去問:這些破損是如何造成的?是否有其意義?由於這些疑問的帶領,我於是展開了一段關於背兒帶意義的探索歷程。我發現,要回答以上這些問題,必須回到背兒帶在原來地方社會中的使用脈絡,以及從物件變成博物館藏品的過程進行理解。

背兒帶是人

背兒帶,又稱為「背帶」或「背扇」,泛指中國西南少數民族用來背負、繫綁和包裹幼兒的寬帶與被子。一般而言,背兒帶的使用解放了照顧者的雙手,使其同時兼顧日常工作與照顧幼兒的需求。然而,背兒帶並不僅僅具有實用的功能,也因為背兒帶上的圖紋、形制、構造與社會文化意義而承載了豐富的信仰意涵。在中國西南少數民族社會中,人們賦予背兒帶豐富的象徵意涵,期望達到福祿綿延、子孫滿堂、代代興旺的美好願望。

中國西南少數民族的背兒帶與人類生命、生產、孕育與滋養成長等觀念有非常密切的關連。我在展覽圖錄的專論〈繫綁與連結〉中說明,居住在黔東南地區的苗族將背兒帶比擬為包覆嬰孩的胎衣,孕婦於懷孕期間嚴禁坐在背兒帶上,唯恐造成難產。此外,部份地區的苗族將背兒帶上長長的綁帶視為母體外的臍帶延伸,象徵連結親子血脈的紐帶。除了胞衣和臍帶的比擬,馬正榮、馬俐發現住在貴州花溪的苗族,甚至以擬人化的說法來稱呼背兒帶上的各部分,例如背扇心、背扇手與背扇脚,彷佛它是一個活生生、可以呼吸說話的生命體。

另一方面,背兒帶甚至擁有小孩靈魂的一部份,即使孩子已經長大,舊背兒帶與孩子間的連結仍然存在。我曾經於2013年在貴州省六盤水市六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉隴戛村進行調查,當地苗族認為使用過的背兒帶不能隨意丟棄,否則孩子會因此生病甚至死亡,如果背兒帶已經非常破舊,只能用火化的方式處理。

如果背兒帶已經非常破舊,只能用火化的方式處理Caption

背兒帶的生命力

透過背兒帶的製作、餽贈與使用,背兒帶具體體現了當地人關於「生命力」的觀點。江涵真在圖錄專論〈母愛藝術〉文章中指出,在中國西南少數民族地區,各地關於贈送背兒帶的習俗雖然不盡相同,但大多在舉行滿月酒時或小孩出生後的一、二十日之間,由產婦娘家將小孩鞋帽衣物連同給產婦滋補的食物一起送去。根據我在貴州省畢節市納雍縣埡口村老寨子的調查,當地被稱為「長角苗」的村民說,出嫁女兒懷孕後娘家母親開始為她製作背兒帶,小孩出生後三天遣人到娘家報喜,十天則邀請娘家人一同來慶祝,娘家母親此時會贈送背兒帶做為賀禮。在貴州省畢節市大方縣普底彝族苗族白族鄉永興村大寨組,當地苗族村民說,女子懷孕後會自己開始製作背兒帶,在生產前準備好。此外,小孩出生七天後,娘家也至少會送來兩件由娘家母親或是嫂嫂、舅娘所做的背兒帶做為賀禮。

小孩出生七天後,娘家也會至少送來兩件背兒帶做為賀禮

關於背兒帶的贈與過程,前述江涵真的文章裡有一段生動的記錄:

住在貴州台江縣梅影寨六十多歲的苗族婦女歐光英說:「在我們那裡,姑娘未出嫁是不做小孩背帶的,背帶大都是女兒懷孕後,外婆才開始做給未來的外孫用的。孩子生下後,就有人來通知娘家。報喜時,生女的送母鷄,生男的送公鷄。生後十多天,娘舅家去喝酒,送去的禮物有給產婦補充體力的鷄、蛋和酒(生男的送白酒,生女的送甜酒),還有小孩的衣服鞋帽、背兒帶、小兒包被和銀飾品等。一般生頭胎較隆重,以後就愈來愈簡單。苗家送背帶的規矩,一般是做活路(做農活)用的背帶二張,趕場、節慶用的繡花背帶一、二張。有些經濟富裕的姨媽(母親的姊妹),也會送個一、二件,但通常不送全(不給帶子),若送全,怕自家不發財,子孫不興旺」(2007:14)。

此外,在在《娃崽背帶》書中,呂勝中關於廣西巴馬一帶的布努瑤族、與丘振聲關於廣西柳江一帶的壯族在頭胎小孩滿月時母親娘家致贈背兒帶場景的描述,充分展現兩個家族如何透過背兒帶的餽贈與接受來建構與維繫彼此間的社會關係。

這種餽贈與接受背兒帶的行為不僅是社會關係的維繫或禮尚往來,更具有信仰上的深層意涵。江涵真在前述文章中指出,「他們說『自古生命祖婆傳』,母親是『源頭田』,是孕育新生命的源頭,由此民間禮俗以背帶饋贈儀式,透過母傳女的移轉象徵,來傳遞綿綿不絕、無可捉摸的神祕生育力」。正因為背兒帶具有生命力,某些苗族支系相信經過使用的背兒帶具有豐富的生殖繁衍的力量,產生「借背帶」的習俗。生過男丁的母親會將使用過的舊背帶「借」給希望懷孕的女兒,希望她如願產下男丁給夫家傳宗接代。

背兒帶是保護小孩的重要物件

中國西南少數民族普遍認為,小孩的靈魂力量比較弱,容易受到外界侵擾,背兒帶上的圖紋、特殊的裝置(例如黑網、銅錢、銀飾、鏡子、針線或玻璃珠)能夠保護孩子靈魂不受邪靈侵擾。在史前館典藏的一件貴州丹寨白領苗的背兒帶上垂掛一串繡花囊,囊內藏有神聖的穀種。當地苗族崇拜穀神,他們以此保護小孩的靈魂。史前館典藏的另一件貴州台拱地區苗族背兒帶上,於刺繡牡丹花紋樣下緣縫綴一串銅錢。當地人相信鬼最怕金屬,只要聽到銅錢互相撞擊的響聲,就會嚇跑而遠離孩子。為強化鎮祟辟邪的功能,有些地區的背兒帶甚至會使用摻加了金屬線的材料製作,或配合圖案的變化,鑲嵌反光的圓形小玻璃、鏡片、亮片或其他閃亮的材質,藉此來嚇走試圖接近小孩的惡靈。

囊內藏有神聖的穀種,以保佑稚兒的靈魂

除此之外,背兒帶也是傳遞保護力量的媒介。透過背兒帶,人們能夠與祖先、神話人物或神靈產生力量上的連結。背兒帶因而成為連結現在與過去的物件,展現人們關於自然及宇宙秩序的想法。在史前館典藏的中國西南少數民族的背兒帶上,有許多以蝴蝶為主題的裝飾紋樣。根據何兆華的研究,在中國西南少數民族的裝飾紋樣中,蝴蝶是苗族最重要的主題之一。貴州黔東南地區的苗族稱其為「蝴蝶媽媽」,在神話傳說中,蝴蝶被視為始祖,具有保護神的角色。在史前館典藏的貴州三都水族的馬尾背扇上,繡著一幅展翅的大蝴蝶,這個蝴蝶紋樣與水族的一則傳說有關:很久以前,有位母親帶著孩子下田,由於孩子太小了,母親就把他放在田坎上,獨自去耨包穀。没想到小孩發燒了,這時飛來一隻大蝴蝶,棲在孩子的鼻子上,用翅膀遮蔽炙炎的陽光,保護了小孩。從此以後,水族就把蝴蝶視為一種保護者。

除了蝴蝶圖紋,在背兒帶上一些與古老傳說有關的紋樣同樣被視為具有強大的保護力量。在史前館典藏的廣西三江縣富祿地區侗族的背帶蓋帕上,有九個圓形太陽紋,這源自一個古老的傳說。根據前述呂勝中文中記載,當地侗族的「祖源歌」中說,遠古洪水泛濫,淹沒了大地,「薩天巴」在天空設了九個太陽曬乾洪水拯救萬物,没想到大地又被十個太陽曬得枯焦,導致民不聊生,於是姜良、姜妹請皇蜂發神箭射落了九個太陽,只留下原來的一個,大地才又恢復原有的生機。此外,史前館典藏的一件貴州黃平家的背兒帶上有由渦旋紋組成的「八卦」,中為天空和太陽,這樣的紋樣與家的始祖傳說有關。根據劉道廣〈走鄉入寨看貴州蠟花〉的說法,家自稱「羿」的後裔,上古時天下大旱,羿受命而射落九日,他的妻子嫦娥服長生藥而奔月為月神。羿,家話叫「阿依公公」,他們說阿依公公射太陽的那天,是四月六日,六也就經常出現在紋樣中,並且以八個「六」組成一圈,即為「八卦」。

源於一個古老的神話傳說

來源據說與上古以善射著名的「羿」有關

破損的背兒帶見證了人與物關係的切斷

由於背兒帶具有生命、是當地信仰觀念與宇宙觀的具體表徵,一旦背兒帶要脫離原有的社會文化脈絡時,必須截去一角或剪下一段,象徵人與物關係的切斷。在江涵真的文章中,描述了收藏背兒帶的過程中第一手的親身觀察:

當筆者下鄉採集標本時,多數婦女並不願出售背帶,在一些遠離外界的僻遠山寨,甚至不讓人拍照,深怕照相會帶走小孩的元氣與靈魂。即使在不斷遊說下,有人願意出讓眾多珍藏之一件,他們也必然拆開背帶的局部,或卸去垂掛的香囊、流蘇、樹籽珠串等配飾,或剪去背帶的一小部分(通常是一截綁帶或小細帶),有的人乾脆拆去整條綁帶,只留下織繡主片給買方(2007:17-18)。

對於這種現象江涵真更進一步認為,透過拆、卸、剪、切的方式,當地人象徵性的切斷人與背兒帶之間的關係。

在民族心理上,這種以「拆」、「卸」、「剪」、「切」的方式,處理賣出的舊背帶,傳達一種「切割」、「分離」的意象,表示原主人己和這件背帶毫無關係了。他們說唯有如此,小孩的魂魄才不遠離,身體才會没病沒疼、平安長大。例如1993年春天,我們在雷山縣西江千户苗寨採集一件背帶標本,家人都頷首同意後,只見那位六、七十歲的老祖母,飛快拿起身旁那把剁豬菜的刀子,將背兒帶右邊的帶子剁去一大截,嘴裡嘟囔著苗語,大意是「該留的留,該走的走,這背帶己和主人没關係了,誰拿去作什麼也跟我們没關了。」如此一來,她才安心讓外人帶走背帶。

若我們重新檢視「借背帶」與「賣背帶」這兩種情況中當地人對背兒帶不同的處置方式,可以發現:移轉背兒帶時當地人關切的重點在於背兒帶是否在原來的社會網絡中進行移動。一旦背兒帶的移轉超越了原有的社會界線(例如在賣背帶的情況中),當原擁有者無法控制背兒帶的使用,人與物的關係就必須加以切斷。這樣的地方實踐也同時確認一項事實:背兒帶具有之信仰意義是由當地社會文化與關係網絡所支持與賦予。換言之,背兒帶的信仰意義與社會脈絡是不可分離的。對當地人而言,信仰觀念才是背兒帶最核心的部分,背兒帶外顯的圖紋、形制與各式各樣的裝飾技法實際上是這一套信仰觀念具體而微的表徵。

博物館再脈絡化的努力是否可能?

最後,讓我們將焦點回到博物館的背兒帶收藏。對那些脫離原來社會脈絡的背兒帶而言,博物館無異是一個相當特殊的歸宿。物件的收藏一向被認為是博物館最特殊,也具代表性的功能與角色。在2007年國際博物館協會(ICOM)對博物館的定義中也明確申明,做為一個為公眾服務的非營利性永久機構,收藏有形與無形的人類遺產是博物館扮演的重要功能之一。Peter Vergo在“The Reticent Object”一文中也開宗明義的表示:「博物館是為了收藏、護衛、維護與展示各式各樣的物件、文物與藝術品而存在」。物件不只是物件,對博物館而言,更是一個族群、地區或文化的具體物證。

這種關於博物館物件的理解實際上是由這樣的收藏典範所支持:對於專門以收藏與展示「他者」文化的主要任務的人類學(或民族學)博物館而言,異文化的器物被認為是該文化外顯的表徵。Susan Pearce指出,十九世紀中期以後,英國人類學家提出的「物質文化」一詞,認為凡是人類所生產製作的器物都是物質文化,是人類文化中可觀察的部分。換言之,人類社會中不可直接觀察的文化概念可以藉由物質表現而充分彰顯。基於這樣的假設,那些脫離了原本社會脈絡、被收藏在民族學博物館中的藏品被視為該族群或文化的具體表徵。甚者,這些脫離原來社會脈絡的藏品在進入博物館之後,相信能透過研究與詮釋,重建其原有的社會脈絡,將這些器物重新脈絡化。

從上述的敘述中,我們已經知道,中國西南少數民族的背兒帶不僅是實用的器物或是藝術及技藝的卓越表現,更是信仰觀念的具體表徵,是連結祖先與神靈的媒介,是活生生具有生命的物件。若背兒帶是當地族群信仰觀念的具體表徵,接下來我們必須更進一步思考:一旦背兒帶離開原有的社會脈絡成為博物館的收藏,對其意義與性質產生怎樣的轉變?這些改變對博物館理解「他者」的社會文化造成什麼影響?

在博物館這個新的場域中,背兒帶產生本質上的改變,它不再具有實用的功能(也就是所謂的「去功能化」),原所蘊含的生命力在收藏的過程中同時被去除。博物館的收藏切斷了背兒帶與信仰觀念之間的連結,否定了背兒帶在原有社會文化脈絡中具有的生產與再生產能力。雖然背兒帶具有的信仰意涵在博物館化的過程中仍是被詮釋與再現的焦點,然而其收藏過程大大的轉變了物件的性質,將其從實用性的物件變成某一個族群或某一個地區美學、技藝與社會文化的物證。在博物館的脈絡裡,背兒器具並非無功能,或是僅僅具有表面的價值,它重新被賦予一個非常特殊的功能,亦即成為代表「他者」文化的符碼。

然而,若認為物件在收藏過程中因其擁有的意義被不斷的剝離,因而認為博物館再脈絡化的努力是徒勞無功,這樣的觀點實際上相當程度簡化了田野的複雜性,忽略了當地人的能動性與「物觀」。文中的案例清楚說明了,背兒帶的收藏如果沒有當地人的同意是不可能進行的。因此,詳細記錄背兒帶從「用品」到「藏品」的轉換過程,才能完整保留背兒器具具有的社會、文化與信仰價值,也才能真正達到以「人」為核心的文化保存目的。另一方面,對地方社會的再生產而言,雖然當地人用儀式切斷了人與物的關連,但這並非意味「有生命」的背兒器具會因此成為「無生命」的器物。在博物館的脈絡中,毫無疑問的,這些背兒器具重新獲得一種新生命。博物館藏品精緻的工藝表現、豐富的創造力與視覺上的魅力,對許許多多不熟悉異文化的博物館觀眾始終是最具吸引力之處。對博物館而言,收藏每一個物件的背後,除了能夠保存文化的多元性外,也重新讓藏品站上另一個舞台。在這個舞台上,藏品以其獨特的魅力(包括工藝、美學或文化等面向)重新建構典範。博物館因而成為一個能夠探索、認識與理解多元文化的重要場域。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

方鈞瑋 破損的背兒帶:談博物館收藏與物件性質的轉變 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6665 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

這樣的“背扇”在西南地區不只少當代數民族會使用,漢人也會使,但不太注意其內容和相關使用方法,但漢人在丟棄物品,特別是衣服鞋帽時仍會注意使其破損,斷絕其與原主的聯繫。

發表新回應