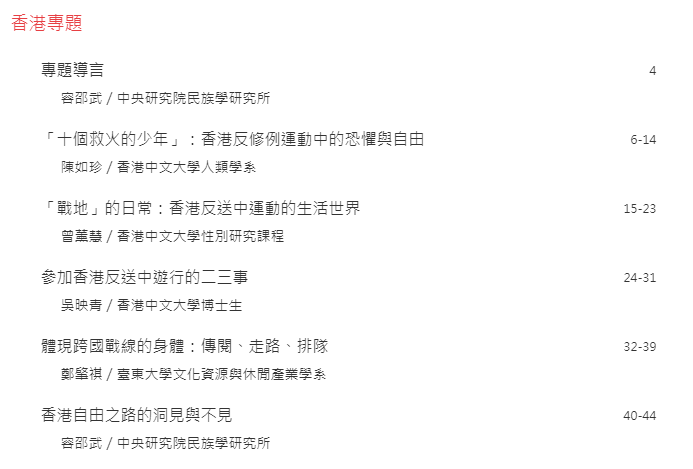

香港自由之路的洞見與不見

預見

2019年11月19號,我抵達香港。一如最近這幾年每隔半年就到香港田野工作,我降落機場;也一如5月初離開香港時向報導人說,我11月下旬還會再來,看11月24號的區議會選舉。只是除了這二項如預期般實現的事情之外,所有事情都不一樣了。

人們都說,《逃犯條例》修訂草案是2019年3月由香港政府所提出;是的,只是我若說這項條例叫做《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》,沒幾個人會知道我在說甚麼。同樣的,2019年5月我在香港田野工作時碰到的報導人就不時對香港沒幾個人知道香港政府提出這項條例感到沮喪,同時對政府應該能夠繼續推進這項條例並且最終成功立法,他們感到更加沮喪。這種悲觀的結論以及其背後的緣由在當時卻一點也不讓人驚訝,我們可以隨手在網路上搜尋2014年「雨傘運動」之後所謂的法治、或者說民主運動的發展,基本上是被打壓得很慘,比如有立法議員資格被剝奪,香港人莫名奇妙的失蹤等等。於是,這幾年我聽香港報導人最常用到字,大概就是無望感(hopelessness)、無助感(helplessness)。因此,《逃犯條例》的命運基本上是被預見的,或說它終將被網路搜尋引擎歸納為只是另一個香港法治挫敗的事件,甚至沒幾個人知道,在2019年5月時。

然後,6月9日爆發了大規模的反對運動。接著是7月、8月 ‧‧‧ 有點像天外飛來,或是橫空出世,沒有人料到它會這樣出現、以這樣的力道。現在發生這樣的事情,回頭想想整理一下,之前有什麼是我們沒有看到的,讓我們有5月時的「預見」?有什麼因素是一直存在但是我們不知道的,以致於我們覺得它像一夕之間出現,而且像一夕之間改變了香港與港人,讓香港的種種從此不再容易預測?同時,這個力道太大太猛,常常動搖原有的刻板印象,迫使人們不斷留意前此視而不見的事情,不斷詢問為什麼。當然,我不是唯一一個為此索盡枯腸之人,香港人也都在經歷這種soul searching,一個尋找意義的過程。

後見

人們都說,人類學家和社會科學家不擅長預測或預知社會走向;反而,人類學家倒是專注於存在的事實,並分析其之所以如此的各種社會文化因素。我們早已熟悉這種模式:由官方定期發布的「社會結構」、「社會變遷」統計數據,並以此指出社會走向。因為我們執著認為,每個發生(occurrence)、每個事件(event)都有其原因,每個發生、每個事件都有意義,所以我們想要在一系列發生中建立起因果關係,讓它們變得有意義,讓得每個發生、每個事件變得可以理解。學者之間的差別或許只是對於「結構」因素是甚麼、「事件」是甚麼的歧見,以及「結構」和「事件」相互關係的不同解讀。在這個層面上,人類學家Evans-Pritchard著名的古典研究裡,「前現代」非洲Azande人企圖理解為何不幸的事件會發生的智性機制,和當代人追求因果關係的解釋,兩種「人」最後說起來都是意義的動物,差別只是社會文化的複雜度。換句話說,如果我們不能預見,起碼要有點後見之明,於是我們得好好整理那些明顯或是隱而不顯的因素。

從2019年6月一直到11月去香港前的半年,我和大部分人一樣透過網路、媒體接收持續不斷、令人震驚的畫面,以及解釋。比方說,官方版本的所謂「深層次矛盾」存在,也就是說社會財富分配不均,讓青年人社會流動的渠道不足;或是回歸後的中港矛盾、中美對抗下的地緣政治;以及,「去大台化」或「碎片化」的抗爭緣自於溫和的示威遊行難以爭取政府作出更大讓步,在政府堅持不讓步和警察無所節制的暴力下,主流民意仍然傾向同情示威者等等。的確,「沒領袖、沒組織」是此次運動的最大特點,也被視為它之所以能夠持續那麼久、號召那麼多人上街、引起那麼多國際注意的原因。但是,「沒組織」應該只是一種形容詞吧?相對於往昔社會運動的組織形式,此次行動的特色反映在運動至今我們已耳熟能詳的幾個字彙詞中:Be Water、遍地開花、和勇合一、兄弟爬山、核爆不割等等;然而它們都不是完全沒組織的。即使是如水一般,我們也得想像水的形狀,以及它的流經之處。換句話說,當拆掉大台的策略被提出,我們看到它目前相對來講是成功的,但是它的成功或許建立在已經存在的許多組織──或是用網絡、叢結來稱呼──只是我們不是很清楚它們如何運作。

說要拆掉大台,也許指的是拆掉對傳統政治組織與運作的想像,也就是一個Leviathan(利維坦)的圖像。個人是獨立自主的個體,但是集結起來變成一個Body,然後有一個頭,以前是國王現在是總統或總理的頭,統攝並代表了許許多多個人的意志。說拆掉大台,就是不要有這個頭,不要有這個leader,不論她是統治者或是反對者。取而代之的,是一種aggregate 叢結的方式,不會有個頭,然後每個小叢結各自運作、各自獨立。在不同的時空中,幾個小叢結或強或弱的連接成較大的叢結,隨時連接,或是立即消退回原來的小叢結狀態。問題來了,怎麼連結?

這幾年我觀察到,雨傘運動之後有非常非常多的所謂草根組織,零星零散地在它自己的小範圍內做很多的事情。幾乎是遍地開花地分散在香港的城市與鄉村。在危急的時刻,沒有人教、也沒有大台說應該這樣做或那樣做,每個人就是做可以在他小小的範圍裡能去做的事情,累積信任,集結起來,然後這個water就變成江河,擁有洪水般的力量,可以沖破堤防,洪水過後又恢復成涓涓細流,be water。

為什麼這場運動會以這種方式體現?我想要去尋找那些叢結。這些叢結不會毫無緣由集結為網絡,但是這些叢結首先得存在在那裡。如此,一旦有個因,有個火苗,觸發它們之後,這些叢結就連接起來,以燎原之勢,開展出行動力、創造某些可能性。

當然,這是我的後見之明。因為事件發生之前我只知道有那些網絡存在,可是我不能預見它們會發生這些效果,反而是事件的發生讓我辨識到這些叢結的可能性。

親見

11月,我造訪香港,自然也去到理工大學附近,那時警察還在包圍學校。網路、電視持續放送的警察與民眾衝突、又是火又是煙的懾人影像畫面,還存留在我的腦海;到了現場,看到幾個出入口都有警察駐守,穿著全副鎮暴裝備,除掉頭盔,或站或坐,注視著街道和人群。由於學校封閉已有數日,除了記者和在附近上班的人,沒有甚麼人在走動,氣氛也沒有想像中高張對峙。我忽然覺得,這些駐守的警察倒像是某種社區保全,雖說警察保持警戒注視著四周,我倒也看到他們眼中一絲絲的空洞茫然和無精打采,不像來自連日的疲勞,反而比較像是無所事事地履行著他們的職務。

我和朋友沿著理工大學附近已經禁止車輛通行的高架道路,遠望正在搶修中的紅磡隧道,以及幾棟外表已然烏黑的理大建築物,那些抗爭留下的痕跡。原本行人無法通行的都市角落,此時卻成了人行道;人們從之前無法想像的角度看著平常的車水馬龍,過港隧道此時成了門禁森嚴的工地。我瞥見遠方大門有一群人聚集,有鎂光燈,有微微的喧鬧聲,這應該是即時新聞報導的一些新當選民主派區議員,來此要求警方立即撤除包圍,讓校園裡的人士自由離開。在此當刻,大門附近的警察當然早已戒備,其他距離較遠出入口的警察也多了點警戒。我們居高臨下,因此得以目睹這些場景。人們川流不息來去行經這個臨時的人行道,有幾個人停下來似是發洩般對著遙遠的警察罵著粗口(*x&,兒童不宜),有些人拿起手機拍攝這難得的景觀。我的朋友則不斷查看手機裡各式各樣網路的訊息。

此時此刻,我親見一個重大「事件」不斷展開,一個在各種新聞傳播中「持續」十數日的警察包圍理工大學事件。若是來此之前,我對這裡發生事一無所知,那此時我看到的會是甚麼?我看到不尋常的行動與氣氛,但也有很多尋常的舉動。若是我以警察包圍校園的「結構」去看當下發生的事情,那麼我看到的應該就是這個「結構」下一個個「持續」發生的事件;我所看到的所有「發生」都很容易能納入這個解釋結構裡,其中的人與非人的動作、空氣、眼神、互動因而都清楚帶著劍拔弩張的味道。

然而,我們可以說在某些時間和空間裡,反倒像是警察被包圍?例如,我最初看到的外弛內張、第一線駐守警察無所事事地警戒,會不會比較像是無法動彈?行動者鋪天蓋地的網際網路與行動者網路把警察密密實實包圍起來(至少是局部的),是否也像是另一種警察的無法動彈?過路人回看警察的警戒(真正無權的人無法回看權力的凝視),倒像是人臉辨識器般記住警察的臉,讓下工之後的警察驚懼著回到日常生活後被包圍被認出?第一線勇武抗爭者蒙面,警察也在蒙面(至少是某個時刻)。在當下某個時空,「結構」有那麼清楚、沒有縫隙嗎?在這個那個縫隙裡,其實許多的發生沒有甚麼神秘的元素,並不帶有「結構」所決定的性質。只是我們必須找到或者創造新的語言,來瞭解各種發生之間的關係或縫隙。

我所親見的現場縫隙,它們是洞見還是不見?它們是預見還是後見?香港的自由之路還很崎嶇,我的探索也在持續,我的問題和答案一樣多。

※本文刊登於《人類學視界》26:40-44

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

容邵武 香港自由之路的洞見與不見 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6805 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應