當代人類學博物館的轉型與議題

以荷蘭熱帶博物館的去殖民計劃為例

沿著荷蘭萊登小鎮主要道路Rapenburg兩側有兩間數負盛名的博物館,右側為國家民族學博物館(Dutch National Museum of Ethnography 1830s) ,左側為國家古物博物館(Dutch National Museum of Antiquities, 1818-1821)。舉凡「非西方」文物都是民族學博物館收藏的對象,至於古物博物館收藏除了荷蘭本土文物外,一樓展示古埃及文物、二樓是希臘、羅馬文物、三樓展示近東、歐洲其他地方與荷蘭的考古文物,其參觀展示敘事線巧妙呈現「歐洲文明」從古埃及開始的文明演化史觀。在十九世紀的荷蘭從世界蒐集到的文物該往左或是右側的博物館擺放的分類,呈現了當時歐洲對於世界文化的認識(西方 v.s. 非西方; 文明 v.s. 落後),以及當時西方知識學科的建構裡面,歷史學與人類學科研究群體的分野。

19世紀歐洲國家博物館是與民族國家興起相關聯的,其背後也呈現了殖民主義、展現國家光榮與文化認同的帝國意識型態。這時期的殖民主義以“the Imperialism of Art”著稱,帝國主義對殖民地的侵略包括大肆地掠奪其藝術成品,如1897英國侵略非洲貝寧以取得其技藝精湛的貝寧青銅器,最後多數典藏於大英博物館與德國國家博物館。瑞典的近東博物館典藏大量的中國新石器與青銅時代的藏品,多數是在1920s年代從中國取得。走進大英博物館,英國透過展現埃及、近東、中國、美洲等世界各地精美文物而凸顯殖民時期的帝國輝煌,如同法國透過羅浮宮的世界收藏來呈現自身。這使得學者批判西方博物館必須透過展演他者來呈現自身文化光榮與文化認同(其背後是不對等的權力關係),民族學博物館也被批判為關於他者的拜物教,因藏品一旦進入博物館就是一去神聖化、去靈性的過程,使得器物從使用脈絡中抽離(decontextualized object),進入拜物的世界(fetish)。

以國際潮流而言,1960年代開始的民權運動挑戰了民族國家的概念,許多國家的社會與文化政策開始採行多元文化主義,講求社會正義、重視不同群體的公民權益,尊重原住民、少數群體、弱勢族群。例如澳洲於1970年代晚期開始將原住民的文化權利納入其國家文化政策與博物館政策之中,80年代其聯邦政府的法律規定,在保護與管理原住民文化資產時,原住民群體應有一定的咨詢與參與權,1993年代澳洲博物館協會進一步出台文件“Previous Possessions, New Obligations: Policies for Museums in Australia and Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples”,強調博物館對於原住民文物的管理與原住民社群應該是夥伴關係,博物館對於原住民與其藏品需要建立更積極性的關係。在美國,1970年代開始的原住民運動,1990年通過了「北美原住民墓地保護與文物回歸法案」(Native American Graves Protection and Repatriation Act),此立法給予印地安原住民取回博物館所收藏的文物與遺骸的法律基礎,是北美原住民爭取權益的重要里程碑(可參考筆者另篇芭樂小文)。由於聯邦政府直接大量經費的資助鼓勵原住民文物回歸,影響了美國各地博物館的運作與研究方向。國際博物館協會也從1986年開始關於博物館文物收藏的倫理規範(ICOM Code of Ethnics for Museums)。聯合國教科文組織亦設有相關委員會,使得過去非法掠奪的文物可以循國際仲裁或國家與博物館間的協調取回文物擁有權。這些國際趨勢與新公民權益的認定,使得1980年代開始歐洲的民族學博物館的定位與角色受到質疑,特別是其典藏文物取得的合法性與展覽中對他者文化的詮釋與再現都引發不同的討論。90年代開啟的新博物館學、從法國開始的生態博物館運動與社群博物館亦可視為對多元文化主義的回應。更有甚者的去思考博物館如何能肩負更大的社會責任,博物館從以文物研究為主體,開始起而立行的強調社群參與(Community Engagement),以及促進多元文化與社會包容(Inclusive Museum)。

作為一典型的殖民國家,荷蘭有為數不少的民族學/人類學博物館,在鹿特丹的博物館Wereldmuseum、萊登的民族學博物館(VolkenkundeMuseum)、阿姆斯特丹的熱帶博物館(Troppen Museum)。幾年前因為荷蘭經濟不景氣,博物館與文化部門的預算大刪減,許多博物館都面臨倒閉危機,熱帶博物館在2013年面臨關門危機,博物館從業人員被裁撤一半,直到2014年荷蘭三間具有殖民色彩的人類學/民族學/殖民地博物館(萊登民族學博物館、阿姆斯特丹熱帶博物館與貝赫達爾非洲博物館),整併為世界文化博物館(Dutch National Museum of World Cultures)。這些與殖民主義相結合的民族學博物館如何重新定位其自身呢?萊登數負盛名的民族學博物館從1970年代開始就陸續接受文物返還的申請,已達成印度尼西亞Lombok Treasure的歸還、2002-2005年毛利面具返還於紐西蘭的Te Papa博物館、目前正在進行蘇利南的手抄卷與迦納的國王面具的返還協議(筆者訪談Wonu)。幾年前成功的舉辦伊斯蘭文化的特展,介紹一般很少在荷蘭國家博物館中被呈現的荷蘭少數族群伊斯蘭社群文化,除藉由舉辦展覽的過程讓伊斯蘭社群參與,也讓他們的宗教信仰與文化被社會大眾認識,作為博物館邁向具有社會包容的博物館(Inclusive Museum)計劃的重要一環。

位於阿姆斯特丹的熱帶博物(Tropenmuseum)是一座典型的殖民地博物館,主要展示荷蘭海外殖民地如東南亞、大洋洲、西亞、非洲和拉丁美洲的日常展品。於1864年設立於荷蘭哈姆,當時展覽著重在殖民地的咖啡、香料、菸草、糖,以及這些原料所製成的精美成品,博物館的研究主要放在利用這些原料所製成的成品如甘蔗樹枝家具、可可纖維的草蓆與籃子的製作過程與其製作工藝。直到1920年左右當博物館搬遷到阿姆斯特丹時,展示的面向才開始著重到這些物質文化背後製造者與使用者的生活。在印度尼西亞於1949年宣布獨立後,該博物館變成阿姆斯特丹熱帶機構的一分子(Royal Tropical Institute or KIT),也開始探討有關的社會議題。

民族學博物館展陳的演變與民族學/人類學科在歐洲的發展相關聯。在歐洲傳統的民族學研究Ethnography(or the study of Volkskunde)研究族群的每日生活、相信傳播論,相較于美國文化人類學以田野作為理解異文化的基礎,歐洲基礎的民族學研究是透過博物館與其藏品的物質文化研究來探討文化多樣性,然而這樣的以民族學與傳播論相關聯的物質文化研究探討物的形態在時空中的變遷的方式,後來遭受人類學界批判。而美國的文化人類學也被學者如Danial Miller批判對於物質世界的忽略,認為物質文化的研究在於理解人如何/為何建構物質,以及物質世界如何建構人類群體。

熱帶博物館以其豐富的印尼展品與設計精美的展示空間(其展示製作之生動,也是蔬粒王最愛的荷蘭博物館之一),其展覽屢獲報導,台灣的典藏雜誌也曾針對其建築空間作介紹。不過跳脫殖民者與研究者的角度,若從被殖民者的眼光,如何看待這座敘述他者歷史的博物館及其藏品呢?

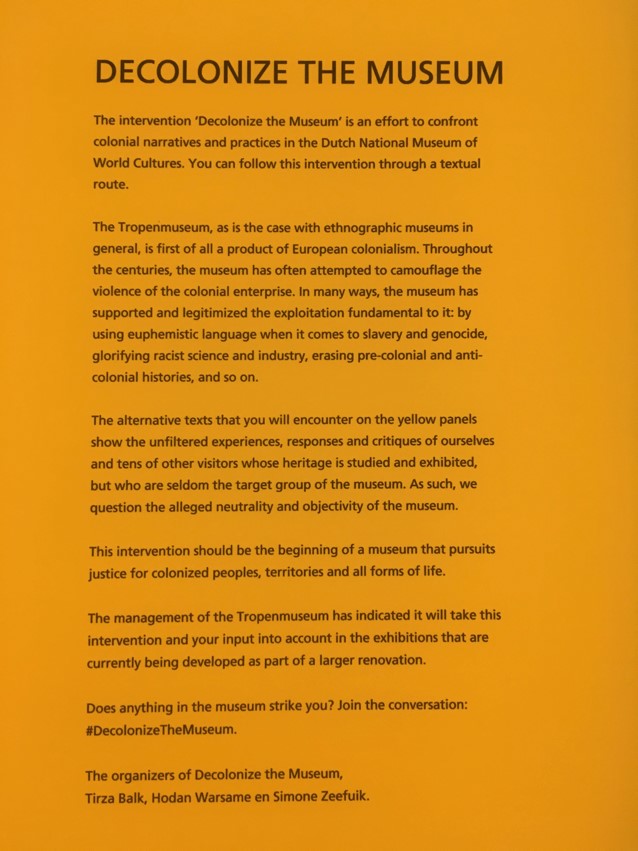

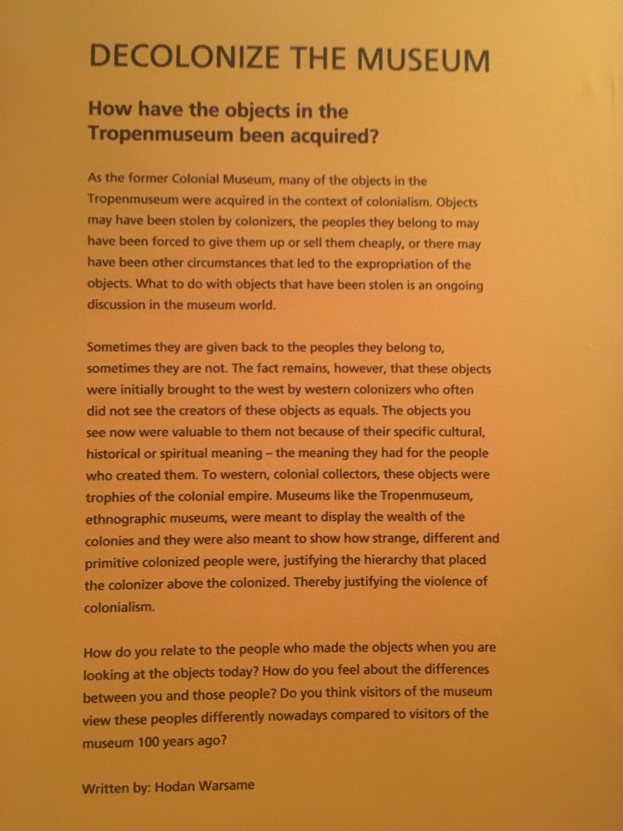

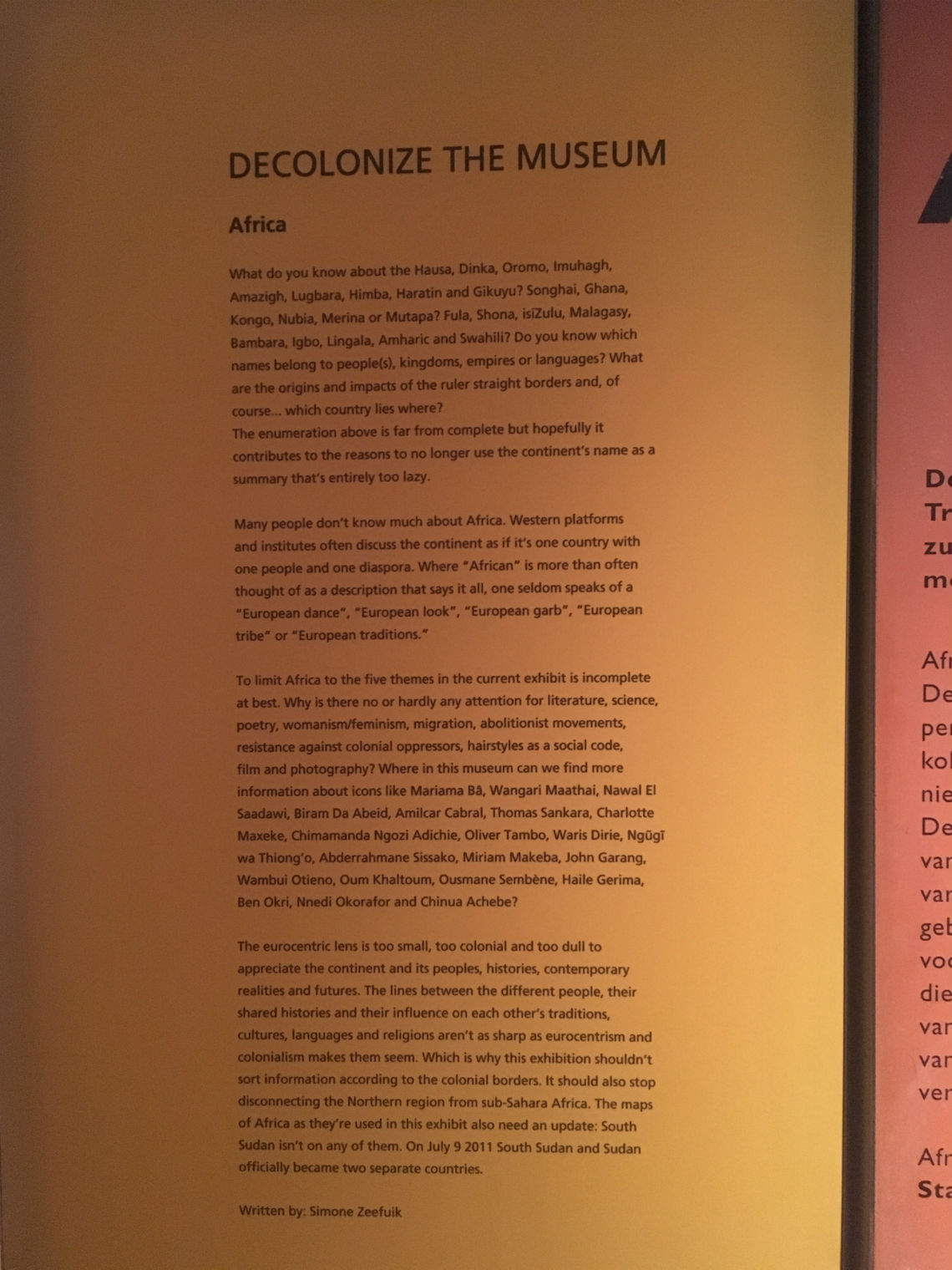

從2015年熱帶博物館開始進行第一年的博物館去殖民運動(Decolonizing Museum),這個計畫重新檢視殖民主義觀點的文字敘述與博物館實踐,透過另類的敘事與紀錄,呈現殖民主義與博物館與物件的歷史。過去兩百年來的博物館展示,企圖掩飾殖民帝國的暴力、奴隸、大屠殺、合法化殖民者的科學成就、光榮事蹟、忽略反抗殖民的歷史,從而質疑博物館敘事觀點的客觀性與中立性。獨立的展示面板提供了不同於博物館“專家”的另類敘事,由十幾位荷蘭少數族裔的青少年(他們也曾是霸占阿姆斯特丹大學運動的主要份子)透過為其一年的參與、討論而撰寫,使得被殖民者、少數族裔與弱勢群體的觀點能夠呈現。

面板分析

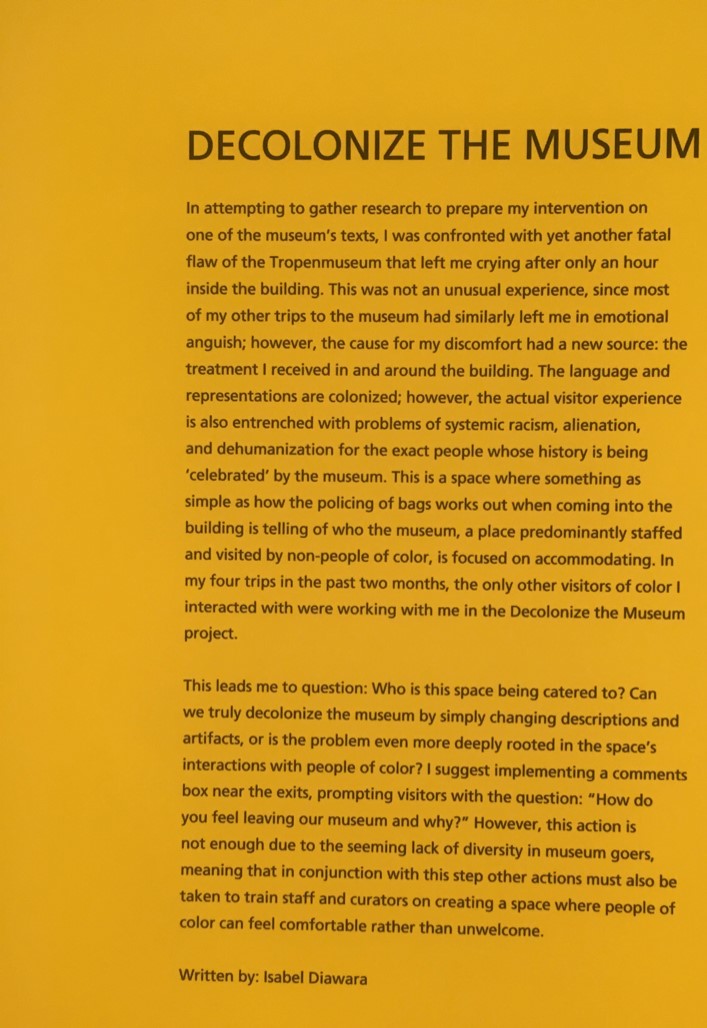

面版一:“Decolonize the Museum”去殖民博物館。計畫參與者Isabel Diawara描述,在一小時的博物館參觀過程中我不禁落淚,“The language and representations are colonized; however, the actual visitor experience is also entrenched with problems of systemic racism, alienation, and dehumanization for the exact people whose history is being ‘celebrated’ by the museum.”因為博物館的文字與語言都充滿了殖民意向,在整個博物館參觀經驗中,引含種族歧視、隔離、去人性化其展品原本的使用者,而他們的歷史被用來包裝博物館。於是她問:博物館的展示敘事是為了誰?我們真能透過新的另類文字敘事而達到博物館的去殖民化嗎? 也因此這個計畫只是一個開端,博物館除了提供觀眾留言的箱子讓觀眾書寫,來做為將來博物館展示更新的依據。而我們要做的是各式有色的族體來到這座博物館能感到自在舒適。

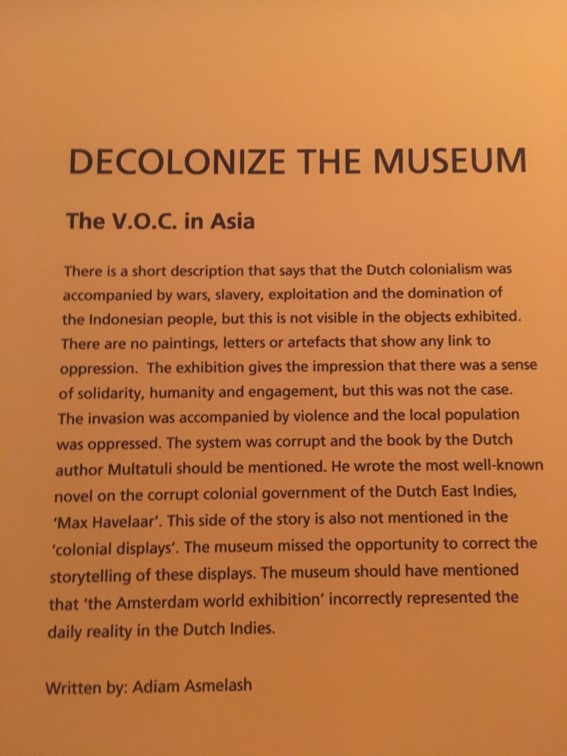

面板二:博物館的展示對於殖民主義的描述,呈現了一個穩定、人性的殖民者與被殖民者文化接觸的過程,事實上整個過程充滿暴力、壓迫、貪汙,荷蘭東印度公司的貪腐狀況往往被荷蘭歷史所忽略,只著重在荷蘭殖民時代的光榮,而博物館也錯失了藉由殖民地文化的展示來矯正其歷史敘事的機會,博物館應該要說明這個展示誤導了荷蘭時代被殖民的印尼人的真正日常生活。”the exhibition gives the impression that there was a sense of solidarity, humanity and engagement, but there was not a case. The invasion was accompanied”

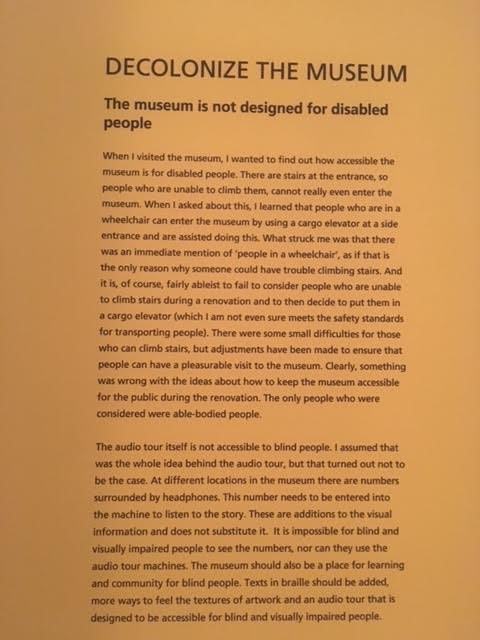

面板三:“The Museum is not designed for disabled people博物館的設計並未考量身障者”,敘述博物館的展示只有利於身體健全的人參觀,因此無論是空間的設計並未思考行動不便者,博物館導覽並未思考視障者的使用需要。

面板四:在印度的展廳中,原有的展示面板說明這個展示是關於印度人群、其觀念與物件,每個物件都敘說一個故事,每個人都有他的故事。這些物件呈現了印度的節慶、經濟、歷史、神靈與英雄,朝聖、流浪、顏色與聲音。然而就在看似有趣的博物館展示與的精美物件旁邊,佇立面板面板四:“博物館的物件是怎麼取得的?how the objects in the Tropenmuseum been acquired?”: 告訴觀眾作為殖民博物館,這些博物館的藏品取得,是在不對等的權力關係下被殖民者利用暴力、偷竊、賤價取得。殖民者並非用平等的眼光去對待這些展品的製造者。“museums like the Tropenmuseum, ethnographic museums, were meant to display the wealth of the colonies and they were also meant to show how strange, different and primitive colonized people were, justifying the hierarchy that placed the colonizer above the colonized.”民族學博物館如熱帶博物館,展示了殖民地的富庶,以及被殖民者(於殖民者相比)是多麼奇怪、不同、原生的族群,隱含了殖民者優於被殖民者的階序關係。“how do you relate to the people who made the objects when you are looking at the objects today?”參觀者如何透過欣賞文物,關聯文物的製造者呢?

面板五:博物館陳列描述文化交流,呈現被殖民文化與智慧如何進入殖民社會的藝術創作與其文化中時,使用靈感(inspiration)一詞,但事實上這是一種文化的挪用(appropriation)。

面板六:在非洲的展廳中,博物館的地圖呈現非洲在1884-1885年柏林會議後由歐洲人(未諮詢非洲人的意見)劃定的地理疆界,這個故事應該要被說明,同時也沒有呈現非洲各群體原本的版圖劃分,以及殖民時期歐洲各國在非洲的瓜分版圖,同時整個跨國奴隸買賣的歷史被輕描淡寫,而沒有著墨奴隸買賣所造成的歷史傷痛,展示中沒有奴隸者的故事與觀點敘述他們的生命遭遇。

至於為什麼這些這些非西方的文化創造物被視為“民族學”藏品,被放在民族學博物館(Ethnographic Museum)中,而西方文化的創造被視為“藝術品”,放在當代美術館(Art Gallery)呢?下次芭樂文或許可以介紹企圖把非洲文物從民族學博物館解放出來到當代美術館的法國布利杭博物館的企圖,及其失敗(是的,台灣,別再邀請飽受地方社群與人類學界批判的博物館/策展人來演講了…..)。有時策展方覺得好的博物館展示,或許從被報導者的眼光來看,會有不同的觀點呢~~芭樂讀者們下回去博物館參觀時,別再默默接受博物館告訴你的故事,記得放亮眼睛重新檢視與批判思考博物館展示,它是否有呈現不同的文化與群體觀點,或者是否加深了人們對於文化認知的偏見呢?

致謝:The research leading to these results forms part of the project ‘Time in Intercultural Context’ directed by Prof. Dr. Maarten E.R.G.N. Jansen (Faculty of Archaeology, Leiden University) and has received funding from the European Research Council under the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n° 295434.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

蔬粒王 當代人類學博物館的轉型與議題:以荷蘭熱帶博物館的去殖民計劃為例 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6528 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

很有趣的一篇要觀眾「放亮眼」的博物館說故事的文章。

我想到芭樂們可有趣地看看我們台灣的博物館說甚麼?如何說?

尤其所謂"國家"歷史博物館之類或是228、人權館之類說了甚麼?不說甚麼?

謝謝讀者!這是蔬粒王一直很想寫的,但礙於....... 前提是所謂"專家"願意虛心接受批判、接納不同的史觀、社會底層不同的意見與聲音~

to 曹欽榮:

相關題目,不妨看看另一位芭樂作者李威宜的著作喔

例如

2014 〈族群展示的反思:後威權臺灣的觀察〉。《考古人類學刊》80:221-250

2010 〈蒐藏的科學與政治:從博物館誌的多重書寫解讀台灣戰後獨裁形成過程政治與科學的權力運作〉,《博物館蒐藏的文化與科學》,王嵩山編,台北:國立臺灣科學博物館,Pp.49-68

2005 〈去殖民與冷戰初期臺灣博物館建制的國族想像(1945-1971)〉,《博物館、知識建構與現代性》,王嵩山主編,台中:國立自然科學博物館,p.367-390。

"由於聯邦政府直接大量經費的支柱鼓勵原住民文物回歸,影響了美國各地博物館的運作與研究方向。"

"支柱"?還是資助?

支柱好像也說的通。

謝謝讀者眼尖,已修正

發表新回應