從地圖到自治

魯凱族傳統領域的實踐願景

「部落地圖」:傳統領域調查的前身

台灣有關傳統領域調查最早來自「部落地圖」概念的啟發,經過幾十年的努力逐步形成傳統領域論述的架構。部落地圖起源於1970年代美加邊境的五大湖區,該區域的原住民族印地安人為爭取傳統領域內使用自然資源的權利,透過地圖繪製的方式將部族(tribe)的地名、傳說、故事、狩獵與採集的傳統知識轤列於自製的地圖上,藉以證實他們在這些空間領域上生活的事實。由於這些地圖不僅具有文化詮釋的象徵意義,又可成為族人爭取土地權的有力證據,因而逐漸廣為流行。

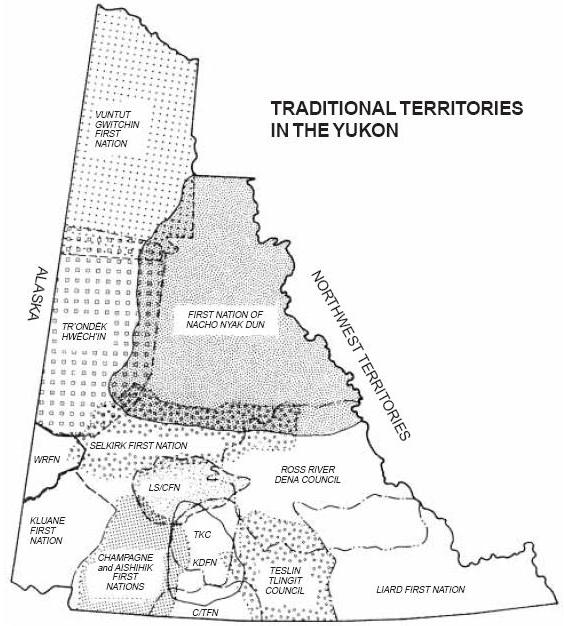

透過地圖繪製,有的原住民社區成功地達成了「還我土地」的目標,有的則獲得政府當局的重視,成為自然資源管理的新伙伴。例如,加拿大育空領地(Yukon Territories)的Kluane National Park 周邊的Achampagne and Aishihik原住民,透過部落地圖的繪製,畫出傳統領域的範圍,並和國家公園當局合作,以當地原住民老人傳統的生態學知識為基礎,進行野生動物的復育計畫 。此外,在西北領地(Northwest Territories),當地的Nunavut族也藉由部落地圖的繪製,記錄當地傳統的知識,包括資源採集區域、旅行路線、地名意義、故事、聖地等等,製作成導覽地圖,為部落發展打下基礎。

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/

除了美、加地區的原住民部落積極推廣,世界其他地區的原住民部落也相繼投入繪圖的行列。例如亞洲地區的印尼、菲律賓、泰國、尼泊爾及新幾內亞等國自80年代即如火如荼地的進行所謂「原住民族土地與生物多樣性繪圖計畫」(Indigenous Peoples Land Biodiversity Mapping Project)。這個計畫教導當地原住民族利用先進的科學技術如GIS(地理資訊系統)、GPS(全球定位儀)等設備,記錄部落利用土地和自然資源的傳統方式。部落地圖繪製的範圍可以涵蓋獵場、河流、山脈、森林、耕地、神聖空間以及動物的棲息環境等等,透過繪圖和資料整合的方式來標定、紀錄、保存各種自然、生態、人文等方面的資料。此計畫的成果之一,是讓原住民學習並認清管理土地資源的重要性,保存祖先關於土地的知識,並提供在地發展的契機。

部落地圖記錄了豐富的動、植物、礦產等資源的歷史記載以及動態特性,而為當代資源管理者所矚目。例如野生動物基金會(the World Wildlife Fund)、世界保育聯盟(The Nature Conservancy, IUCN)、世界資源研究院(the World Resources Institute)以及美國國際發展局(the United States Agency for International Development, USAID)等組織正在國際間推動的生物多樣性支持計劃(Biodiversity Support Program, BSP)。劉子銘指出他們的經驗發現推動部落地圖可以促進原住民參與生物多樣性保育工作,培養原住民參與生物多樣性之能力,同時解決生物多樣性在科學研究所遭遇的最大困難──資料的蒐集與整理。由於近來生物多樣性的經營與保育,愈來愈受重視,原住民的傳統知識更彌足珍貴。許多關於生物及生態方面的知識,都可以藉由原住民的傳統智慧而得到更多的資料。例如祕魯的原住民(Aguaruna)在部落地圖中,呈現了植群的型態以及分佈,同時記錄了植物的名稱與相關的傳統知識;Lacy and Lawson記錄了澳洲的原住民(Mutitjulu community)協助烏魯爾國家公園(Uluru-Kata Tjuta National Park)進行脊椎動物的普查,融合了原住民的傳統知識(Anangu information),提供國家公園管理處關於引火管理、稀有物種管理、野生生物生命史、野生動物控制等資訊與建議。

除了記錄傳統知識之外,部落地圖的繪製行動也是當地族人爭取權益的重要途徑。例如加拿大原住民族議會曾經進行的「老鷹計劃」Eagle Project(Effect on Aboriginal of the Great Lakes Environment),此計畫的目的是搜尋流入河川、小溪以及湖泊中那些有毒工業廢水的路徑,以便瞭解白人工業發展對原住民部落在環境、社會、經濟和健康上面的影響。這個計畫連結了分佈於美加五大湖區約六十個部落單位,從環境污染的調查開始擴展到部落文化的復興和重建。另一個案例是印尼的Dayak族,他們為了反抗政府不合理的發展計畫,自1995年起連結了149個社區進行地圖繪製的行動。他們透過社區地圖的運動,不但強化了居民的族群認同,還成功地記錄了當地有關土地管理的生態智慧和森林經營的傳統知識,甚至還意外地發現了社區外部潛藏的威脅。最後,透過完成的社區地圖,他們和政府談判,成功的阻止了一個大型農場的興建計畫(Janis, 2000)。

現代版的國家地圖往往成為國家與政府主權行使的依據,忽略了在地社群與土地的有機連結,特別是當地原住民族自然主權,使得部落地圖更具有文化振興意義。透過衛星定位系統(GPS)與地理資訊系統(GIS)的巧妙使用,結合原住民傳統的土地知識,使得部落地圖擁有比國家地圖更具文化和族群性的張力,得以成為許多部落社群用以伸張主權與抵抗國家的力源,因而有抵抗作圖(counter-mapping)的稱呼。

不過,富有抵抗意義的部落地圖,卻有可能是另一個權力地圖的產製。例如傳統的流動式領域邊界概念在套用西方的疆界觀點時有可能簡化並固化了邊界的意義,甚至忽略了邊界的多元族群關係互動與重疊的特有文化脈絡。另外, 參與或協助作圖的外來團體(民間團體或學術單位),是否也在地圖產製過程中有意或無意地偷竊並侵犯了原住民族的知識或智慧財產權。這些可能性,如Herlihy & Knapp指出的,多少顯現部落作圖的權力競逐與無法避免的政治本質。換言之,部落地圖本質上的高度政治性,使其無法逃脫既有的政治環境的影響,更無法立即有效地解決長期以來存在於國家與地方資源衝突和敵對的緊張關係。因此Hodgon & Schroeder認為部落地圖或社區作圖運動需要完整的配套措施,以能尋求法規與政治的支持,發揮其應有的潛力。

「部落地圖」在台灣

臺灣的部落地圖概念最早可溯及日治時期的馬淵東一,馬氏將原住民社會的地理知識類型化,區分為「生活圈」地理知識、「見聞圈」地理知識及「傳說圈」地理知識。生活圈意指:在日常生活中直接涉及的空間範圍,如基於農耕、狩獵與採集需要而形成的地理知識。見聞圈,則係透過各種管道的所見所聞,而擴大延長出比生活圈廣泛的空間理解範圍。傳說圈,則指日常往來或是見聞所及都觸及不到的遙遠地方,並且主要以口碑傳說的形態,保留下來的地理知識。一般來說,傳說大多帶有超現實的色彩,但也某種程度反映出地理認知的有效範圍。

近代台灣原住民族的部落地圖應始自劉炯錫90年初在台東縣魯馬克部落的田野工作,當時他以手繪方式標註部落周遭環境與資源利用的地點,只是未將這個作法取名「部落地圖」。另外,汪明輝對鄒族傳統領域的討論,則透過文獻回顧與對耆老的訪談,探究鄒族傳統領域範圍與知識,繼而透過社會運動與民族發展的角度探討原住民族的空間性,也是部落地圖與傳統領域的先驅研究。1995年亞洲原住民族聯盟(AIPP)在花蓮玉山神學院舉辦社區地(作)圖研習會,可說是國外部落作圖觀念第一次的引進 。之後,1997年筆者結合好茶社區發展協會及魯凱族自然資源保育基金會籌備處辦理的「尋找雲豹的腳蹤--舊好茶古道尋根、地圖繪製、獵區標定」行動,可以說是台灣原住民第一次以部落組織的形式進行的部落地圖行動。

然而以上這些行動並沒有出現部落地圖的字眼,直到2001年筆者在中國時報發表專文「設立國家公園之前,請先劃張部落地圖」之後,部落地圖的名詞才真正出現在文本上。之後,筆者與劉炯錫更以魯凱族的好茶部落為試點,以當地耆老Kainuwane(盧朝鳳)的口述歷史為基礎,藉由地理資訊系統(geographical information system,簡稱GIS)的技術,在電腦上模擬好茶部落周遭的基本的地形地貌。隨後透過訪談部落耆老和資深獵人,並將所得包括傳統耕地、獵場、漁場及聖地等地理空間的地名資料以GIS標記和繪製,形成了國內最早的部落地圖的具體個案。魯凱族,可以說在台灣的傳統領域與部落地圖的劃設歷史上,扮演非常重要的先驅角色。

原住民族傳統領域調查

原住民族委員會委託進行的「原住民族傳統領域土地調查計畫」,係緣起於陳水扁總統於2000年競選時提出的「台灣原住民族與台灣政府新夥伴關係」,該政見內容包括承認台灣原住民族之自然主權、推動原住民族自治、與台灣原住民族締結土地條約、恢復原住民族部落及山川傳統名稱、恢復部落及民族傳統領域土地等等。陳水扁執政後即由原民會著手進行相關政策之推動,開始辦理原住民族傳統領域土地調查計畫。

自2002年起,中國地理學會研究團隊在原住民族委員會委託下,以參與式行動研究為研究取向,部落地圖(社區地圖)為核心,運用地理資訊系統作為傳統領域資料整合平台,開始在全台各地重要部落展開傳統領域的調查及地名意義的整理,除完成三十個部落之傳統領域調查外,更應用參與式地理資訊系統(PGIS, participatory geographic information system)率先於司馬庫斯進行先驅研究。2003起數年間持續透過普查以及結合各原住民族自治推動團體,培育其自主調查研究能力的方式,陸續完成、校正兩百多個部落的傳統領域調查。

不過儘管傳統領域土地調查已進行數年,但有關原住民傳統領域的歸還、領域邊界的確認,自然資源的權屬仍有許多問題急待釐清。有些人質疑傳統領域之調查似乎與民族(nation)主體性偏離,更與民族建構(nation building)之權利運動少有積極的關聯,而淪為地名資料蒐集或部落地圖的繪製,失去族群共同體的積極意義和目的。事實上,傳統領域涉及民族層次的土地空間知識,包括土地分類與使用區分、土地權利分配制度與資源分佈,乃至土地利用模式,土地之移轉、繼承、割讓、交換、協商以及邊界的紛爭及衝突的解決模式等等,其複雜性非部落層次可以解釋,其衝突性也非單一部落可以解決,最後都必須透過民族的層次才能得到解決。

此外,為求行政方便,歷來傳領調查方式直接委由學術單位與地方政府辦理,導致傳領調查成為行政業務,造成公務員負擔,同時承辦公務員以習用之行政區範圍為領域調查範圍,變相成為鄉內行政區之土地調查,反而模糊了傳統領域之族群性與跨域的特質。汪明輝也指出,過去部落地圖製作的方法仰賴GIS技術較多,雖然效果也不錯,但該軟體昂貴、技術性高、難以親近,不易學習,無法達成賦權部落的預期。

此外,也有學者(如金尚德)批判認為原住民族群及部落繁多,各部落有不同的地理認知與空間想像,然而在政府部門兌現選舉政見的承諾下,卻遭到過度簡單的想像,導致各族多元的領域觀一律被統整為一張國家想像的部落地圖。其次、各原住民族的傳統領域,與今日我們所劃定的行政界線並不一致,故以行政區劃作為調查單位,便會造成調查計畫結構性的限制;第三、現代製圖學是實證主義下的產物,其核心精神在於精準、無誤地轉化與再現地理空間,所相容與接受的是「點線面」的二度空間概念。但原住民族的傳統領域是一種存續於無文字族群日常生活中的知識與常識。因此,當我們透過現代科學的技術來進行部落地圖的繪製,往往無法將當地實際的情況表現出來;第四、各地鄉鎮公所等公部門單位,屬行政體系下的分支機構,對於當地的文化脈落經常不甚了解,且每個地方皆存在著不同的派系關係,所以與行政部門關係良好者便如同獲得發聲權,繪製出該派系心目中所想像的那份部落地圖。

以上種種,皆是歷年來傳統領域調查的缺失,因為土地概念的歧異、民族主體性的消失、行政部門的過渡介入、技術寡占及學術獨霸,導致傳統領域土地調查工作失去後續進行的能量,使得這個計畫最重要的目標和期望--「恢復部落及民族傳統領域土地」的實現還很遙遠。然而,原住民族傳統領域調查對於賦權原住民族具有重要意義,其調查過程與結果雖然備受爭議和批評,但歷來執行團隊的努力卻也為傳統領域的調查技術及理論的建構奠立不可抹煞的基礎。這些基礎與貢獻對於提升原住民族自覺、強化原住民族參與,提升原住民族治理與管理環境資源的能力,形塑原住民族社會文化發展的願景等方面均有劃時代的意義。

魯凱族傳統領域調查

好茶部落是魯凱族傳領調查的先驅,好茶族人分別在1996及1997年進行了兩次古道尋根與踏查的活動,這也是傳領第一次的實際繪製與標定行動。兩次古道尋根活動,在耆老的解說之下,踏查隊伍一一紀錄了他們經過的傳領地名,包括耕地、獵場、禁地、溪流、遺址、動植物資源分布、祖先遷移路線以及特殊的歷史地景等等資料,不僅將地景上銘刻的趣聞軼事和歷史 事件記錄下來,更對部落的空間地理概念有更多的認識。同時,踏查隊伍也在行經的路途上把預備好的領域牌一一釘在重要的地景地物上,例如大石頭、神木、聚落 遺址或遭盜伐的巨樹等,藉以象徵好茶部落傳統領域的自然主權。尤其行經巴魯谷安的時候,踏查隊伍也仿照古禮,在耆老帶領之下舉行簡單隆重的獻祭儀式,祈求聖地的祖靈賜福族人永保平安。

回到部落之後,踏查隊伍即將沿途所記錄的地名加以整理並製作原住民第一個傳統領域地圖模型,同時也利用GIS(地理資訊系統)的作圖技術,將傳統獵場的分布位置與現有林班地套疊起來。這是原住民自製的第一個部落地圖,當中標示傳統獵場的座標位置以及動植物資源分布的情形,而且也顯示了獵人及傳統的體制如何有效地經營和管理土地資源的傳統知識。古道尋根不僅是對古老雲豹傳說的追尋,也是將舊好茶重建的歷史與空間範疇,從舊好茶聚落連結到更早期的遷移史蹟。

好茶部落傳領調查的結果,也引發其他部落隨後的跟進,包括阿禮、大南、青葉、萬山等部落相繼推動傳領調查的實際行動,也累積不少成果,特別是高雄市茂林區的萬山部落。尋根活動結束後,發起人馬樂要求每位族人從舊部落家屋敲出一片石塊,回到部落時把它插在萬山部落立體模型圖上,代表老家與新家的連結,也是祖先與子孫歷史與血脈相連的重要信物。

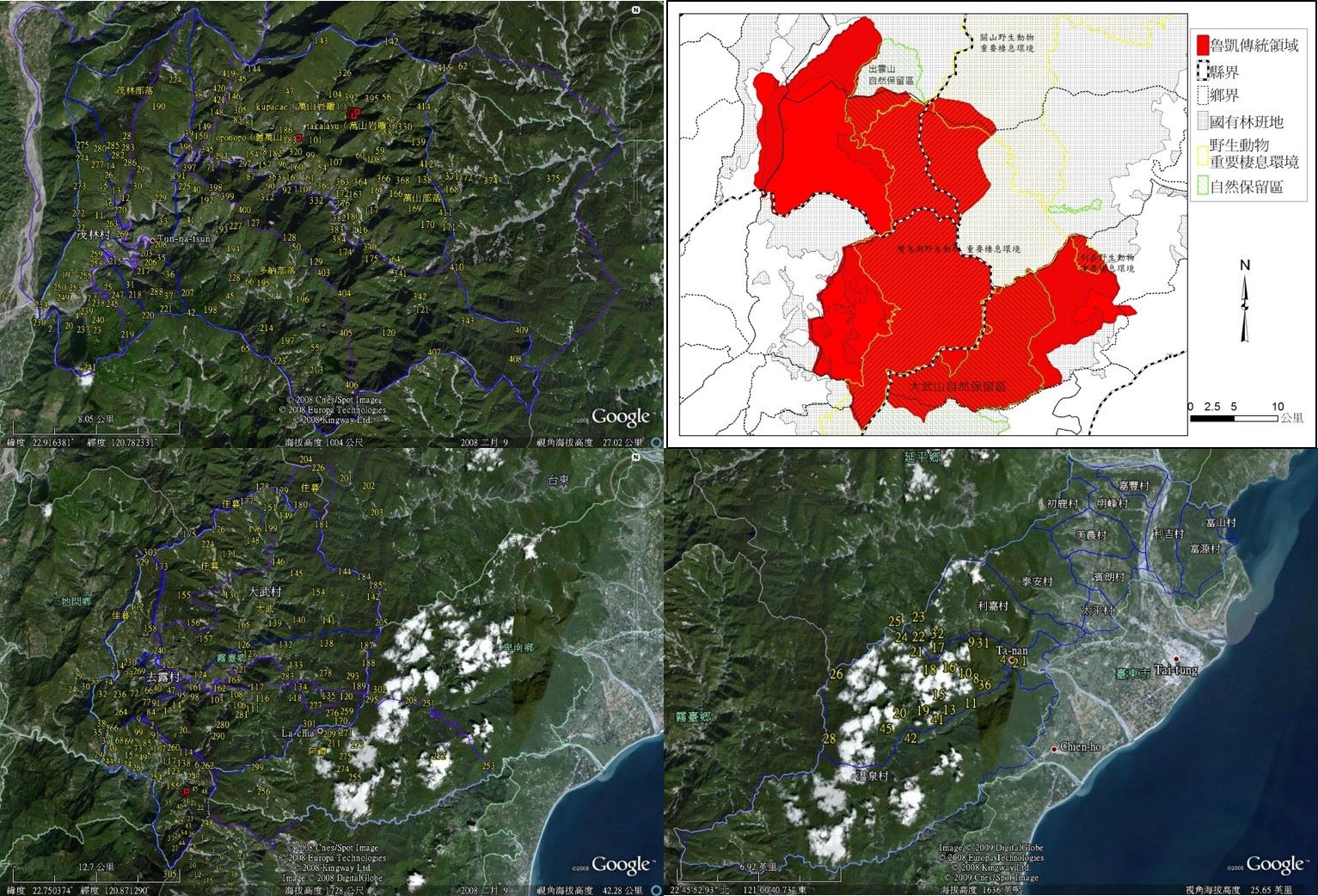

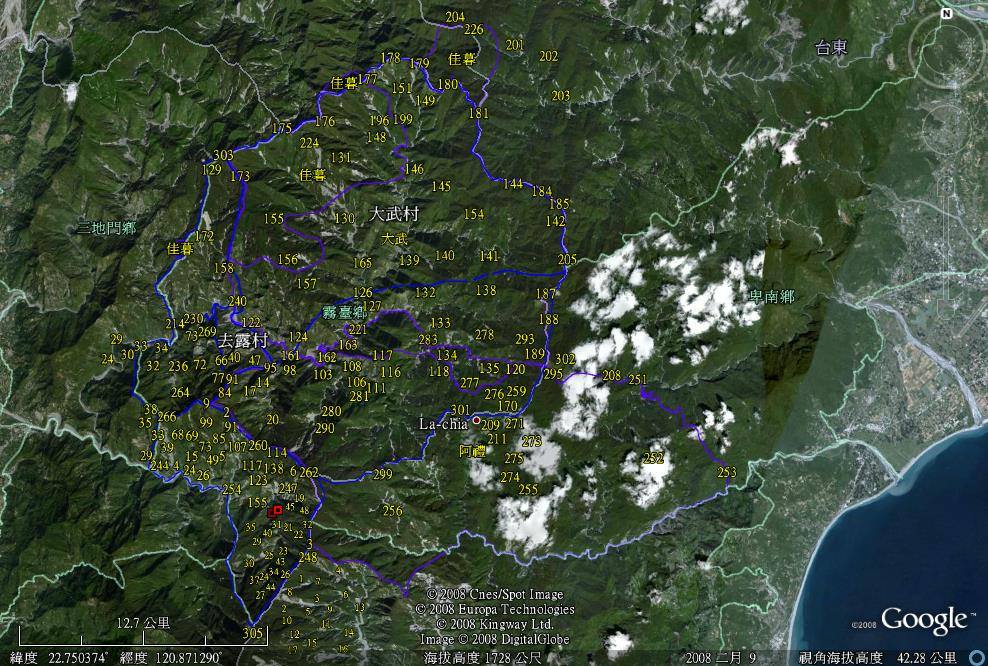

1997年好茶古道尋根與踏查行動結束後,好茶部落總共記錄了300個地名以及地名的意義,這些資料不僅是2000年uchapogan部落首次繪製GIS部落地圖的基礎資料,更是2008年原住民族委員會開始推動魯凱族傳統領域調查計畫的原始基礎。2008年起筆者及屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏共同主持「排灣族及魯凱族傳統領域調查計畫」,參與調查人員共計30餘位,包括部落頭目、耆老、獵人等等,此項計畫總共新增1064筆地名資料,並首度提出傳統領域的面積(96,114公頃)。

資料依據當時耆老訪談及實地踏查所得,我們發現各部落的認知不同,或許耆老記憶有誤,或者部落勢力的盛衰、人口遷移,加上歷史社會的變遷等因素,有諸多未能詳盡之處。但調查團隊尊重各部落自我表述的權利,未來傳領劃設還須魯凱族各部落族人發揮智慧,進行後續與國家和其他族群的協商、談判和確認。同時,也期待各部落年輕族人,投入未來傳統領域的深化工作,進行有關地名意義、資源分布、古道路線、文化遺址、古聚落、聖(禁)地等方面的調查,不讓傳統領域運動停留在劃邊界的層級,而是文化、歷史、語言、社會制度復振的行動力量。

山林巡守隊

從2010年起,筆者與裴家騏、盧道杰教授協助霧台鄉公所展開一項具試驗性質的山林巡守計畫,希望能對傳統領域及自然資源管理議題發展出可行的應對方案。這項計畫第一年共召募、培訓並聘用18位(8個部落、每個部落2-3位)族人組成「魯凱族山林巡守隊」,使用傳統知識以及全球定位儀(GPS)、軌跡紀錄器等,負責鲁凱族傳統領域的山林巡護、自然資源及環境監測資料的收集及整理。

「西魯凱山林巡守隊」一方面實地標定與數化西魯凱的傳統領域、舊部落、水源地點,以及歷史地點,也系統、科學化的標定、紀錄及數化巡守過程中發現的中大型哺乳動物及其痕跡,以及稀有或瀕危樹種和民俗植物,另方面也現勘、記錄、收集與數化八八風災對霧台鄉及其傳統領域造成的災害。後者完成後不但有助於描繪潛在的災害區域,還可結合在地的傳統生態知識,以務實探討及規劃未來部落避災、逃災的地點與路線,以及防災的可行方案。而長期持續對各類自然資源進行調查,不但可結合地理資訊系統分析傳統領域內的現況,也有助於分析區域間、季節間及年度間的數量變化及動態趨勢;若能進一步的與過去資料進行比較,則還可以作為未來國土復育過程中,各階段行動綱領調整所需要的科學性依據。此外山林巡守隊也進行盜採林木等違法案件的舉發,具有嚇阻效用。

由於這個計畫的初步成果彰顯了在地族人尤其是傳統獵人傑出的山林知識和能力,因此獲得原住民族委員會的肯定與支持。從2011年起,原民會將山林巡守計畫擴增到其他原住民鄉鎮,截至2016年,原民會已在全國15個原住民鄉鎮推動山林巡守計畫,聘僱上千個山林巡守隊員。

「魯凱族自然保護區」芻議:傳統領域的實踐

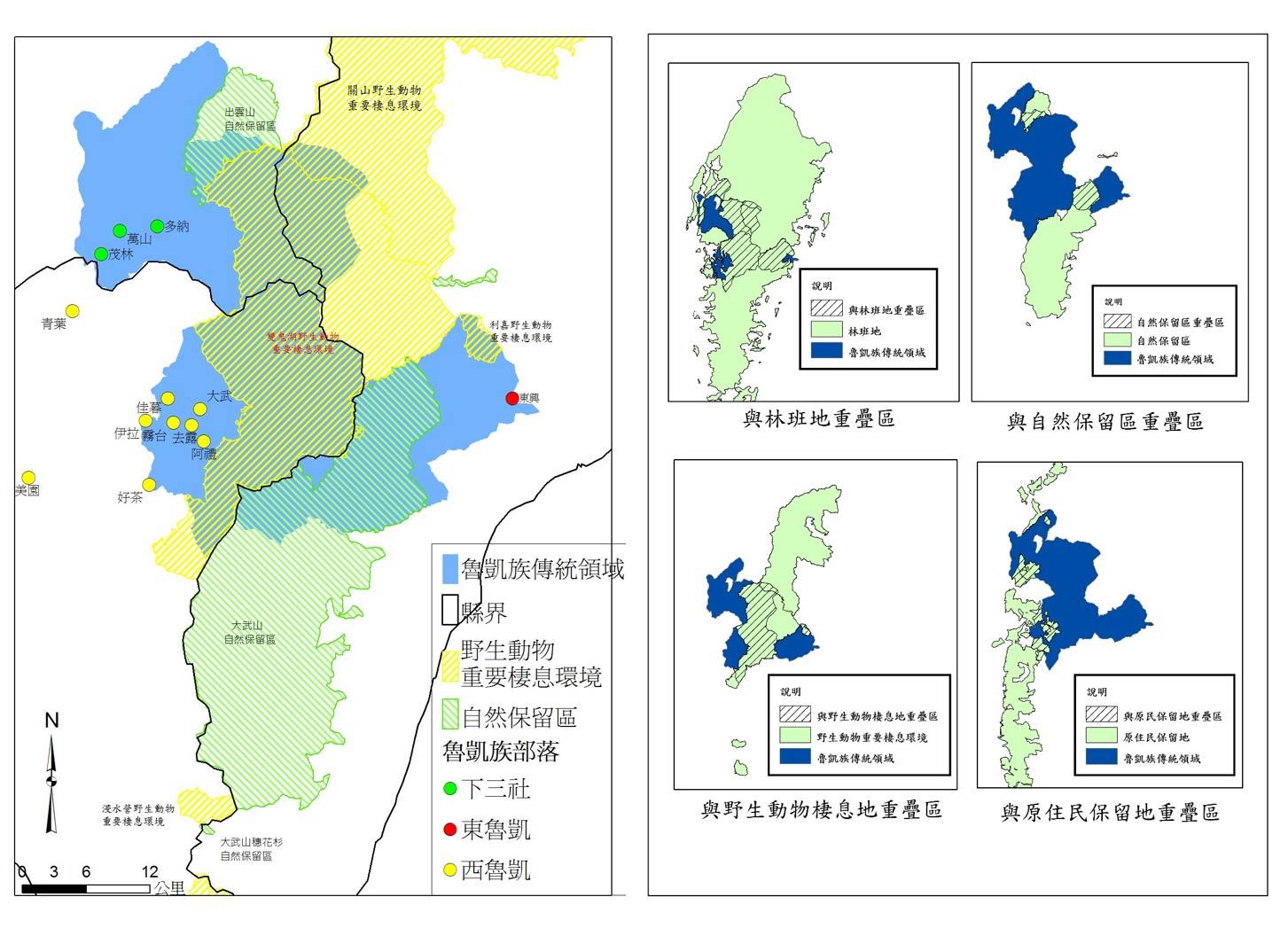

鲁凱族傳統領域若能交由魯凱族自治管理,或由魯凱族與國家共管,可積極促進傳領範圍內的資源保育與永續利用,以及魯凱族傳統山林文化的保存和維繫。因此,在原住民自治尚無法源前,國家與魯凱族可先成立「魯凱自然保護區」作為魯凱族自治的先行試點,為將來自治累積經驗和實踐基礎。

在傳統領域調查過程中,部落大多數族人都認為各部落的傳統獵場應劃設為永續利用區,而由於緩衝區的規定與自然保留區的維護管理並不違背,可能發展生態旅遊的路線與區域,不管位於何處,應都有劃為緩衝區的潛力。最後是部落的聖地與禁地,則可優先劃為核心區。簡言之,選定一個不違背保育原則,又有利於地方部落發展的方案,是魯凱自然保護區劃設的重要精神。

要讓在地文化與現代保育機制連結,就必須劃設可以操作與實踐這個構想的基地。建議以目前調查出的魯凱傳統領域範圍為基礎,涵蓋現有屏東縣霧台鄉、高雄市茂林區、台東卑南鄉東興村的傳統領域,範圍涵蓋中央山脈東西兩側及台東縣與高屏縣市境內土地,包括原住民族保留地、國有林班地、雙鬼湖野生動物重要棲息環境、關山野生動物重要棲息環境、利嘉野生動物重要棲息環境以及大武山自然保留區、出雲山自然保留區等。

魯凱傳統領域可援引「原住民族基本法」第廿二條公告施行的「原住民族地區資源共同管理辦法」 第六條規定、及「森林法」第十七條之一 申請劃為自然保護區,並依自然保護區設置辦法第8條委託當地社群管理 ,包括管制人員進出,進行資源調查、環境監測、環境教育與宣導的工作。在該保護區內倘有生態旅遊發展機會者,可再依觀光發展條例第2條第5款公告為自然人文生態景觀區,依該法第19條設置專業導覽人員 。

上述工作最重要的就是人,魯凱族傳統獵人文化提供了非常好的實踐人才。魯凱族傳統上有嚴謹的社會階層制度,頭目名義上擁有部落所有的獵場,長老及貴族在部落事務與空間資源的分配上擁有相當的發言權,其獨特的獵人榮譽百合花頭飾制度,可以是魯凱族自治或實踐在地保育計畫與行動的最佳基礎。百合花頭飾可視為魯凱族內部對獵人的一種認證,蘊含著個人榮譽,成熟的狩獵技術,豐富的山林知識,祭儀禁忌的遵守,還有最重要的分享倫理,是根植於部落的文化機制。除認證外,獵人文化可與當代知識結合,如生態學、保育生物學、地理資訊系統與衛星定位系統的使用、判圖、測量方位與收集相關野生動植物資訊、溝通解說、民族動植物學、山林救護、野火防制等,以進一步跟國家現代化山林治理連結。

自然保護區的機制一方面可以促進林業主管部門對部落的培力,另一方面也可促進部落文化的復振,最重要的是提供部落重新鍵結人地關係的機會與誘因。而透過自然保護區的規劃與分區的過程,也是融入部落在地知識的最佳管道:傳統漁法、獵法、獵區劃分與民族生物學的知識恰可成為保護區規劃與分區計畫的最適參考基礎,也是後續生態旅遊解說導覽的最佳素材。部落傳統的社會組織也可藉經營管理體制的建構有了重新詮釋與組建的可能。

另配合林務局與/或其他單位的培訓,吸收現代生物生態、觀光旅遊產業發展、森林保護防災、測量科技等知識,或再以社區林業計畫陪伴培力部落組織,可適度增進自然資源的巡護保育,提升部落與自然土地的互動,更在部落組織的可持續運作與發展上有所助益。而對部落的傳統領域的經營管理,國家政府的合法支持,提供了部落排他的正當性,是部落(社區)治理的實踐。

魯凱族總人口雖然只有13000人左右,但在台灣的傳統領域推動歷史上卻扮演重要的先驅角色,無論從傳領的調查工作、地方組織的培力,可說已有相當豐富的經驗與基礎。未來,傳統領域的主權實踐以及自治理想的落實,魯凱族可以說「準備好了」。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

台邦.撒沙勒 從地圖到自治:魯凱族傳統領域的實踐願景 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6576 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應