二個中國

那看得見的、與那看不見的二個世界

剛過去的這個星期日,在台灣的我們,藉由網路參與了香港人民「反送中」的憤怒、悲傷、與恐懼。我們看到白晝裡結集成長流的浩蕩人群,看到難得大規模集體出現的律師群體,看到入夜後對平民百姓施加的國家暴力,更看到了掌權者入夜後宣示不顧民意的一意孤行。那個夜晚,我徹夜難眠,想起了過去我與香港、與中國之間的淵源,想起了香港人所面對的,究竟是怎麼樣的一個霸權。

在轉往韓國進行研究之前,我有十年的時間,是在中國西南、川滇藏交界處的喜馬拉雅少數民族山區進行長期田野工作。因為每年都要去一段時間,每次去一定得轉機經過香港,因此路經過香港無數次,只是每次都沒有特別的理由想入境,單純路過而已。

1997年,對我的人生來講是一個重要的轉折點,因為鄉巴佬我本人生平第一次出國,隻身前往喜馬拉雅山區找尋未來適合的田野地;這一年的夏天,改變了我人生重要的走向。同樣在這一年,香港也經歷了鉅大的歷史轉變,在1997年7月1日這一天,從英國屬下的殖民地「回歸」到中國。我在轉機過境香港過程中,短暫地參與了這個歷史性的一刻。那時候的香港,有點騷動、有點不安,因為還不確定未來會有甚麼樣的改變與發展。

1997年8月31日這一天,是我離開田野地永寧,準備過境香港回到台灣的日子。在鄉下音訊不通,我根本不知道世界上發生了什麼事情。到了香港機場,鋪天蓋地而來的報紙與雜誌封面,全都是戴妃的照片。後來我才知道,戴妃在巴黎出了車禍,不治身亡。短暫過境香港的時間裡,感受到一股濃濃的悲傷,只不知那悲傷是香港人為了悼念逝去的美人,還是哀傷自己逝去的英國歲月。1997年的那個夏天,我因為偶然的段暫來回過境,參與了香港的這些歷史性時刻。

來來回回經過香港很多次,我卻都沒有動力入境,其實跟我對香港的印象有關。我承認一開始我對香港的印象不是太好。我當時覺得香港人好像只在意經濟是否發展,不怎麼在意他們自己對政治上的冷感。而且在香港機場過境時,常受到商店銷售人員的冷淡對待。就算我想買東西,他們也對我常常不理不睬。後來跟熟識的香港朋友聊起來,朋友說,會不會是他們把我誤認為中國人,所以才對我這麼冷淡。我想想這是很可能的,畢竟我去中國作田野,穿著打扮都盡量跟當地人相似,加上說話口音也會跟著改變,很多人聽不出我的台灣口音。所以我也就慢慢釋懷。多年以後,我才發現自己過去的偏見,原來香港人並不是不關心自己的未來,只是在那當下,有些情緒與想法很難發洩出來。

那些無法上網看郵件的日子

在中國的十年田野生活經驗,讓我可以部分理解香港人面對中國的許多困境,像是言論上的限制與不自由。

在中國進行田野的日子裡,我習慣了與世隔絕的生活。我剛去永寧的頭幾年,村子裡的人家幾乎還沒有使用電力,靠著燒柴火過日子,更不用說電話通信。那時候,我必須每個星期走上二個半小時,到街上的電信所打國際電話回台灣報平安。慢慢地,永寧才開始有了手機、電話跟網路。

即便如此,我在田野地的生活依然與世隔絕,因為我所有的電子郵件,都被封鎖無法連上線。為了解決這個問題,我註冊了所有能註冊的郵件信箱,只是所有的郵件信箱一到了中國就不管用,怎麼都連不上,更不用說與台灣有關的新聞網頁。我於是試著去習慣人一到中國就失去外界聯絡的狀態。後來即使有了翻牆軟體,我還是很少上網,因為翻個牆真的很慢,習慣了在台灣以及國外訊息迅速自由流通的我,真的沒有耐心去等待慢慢翻牆。我自己雖然能適應,卻苦了我媽媽,她後來跟我說,我人在中國田野裡的日子,她晚上都會因為擔憂我的安危而偷偷哭泣。我因此曾一度考慮放棄我的中國田野,因為不想讓母親夜夜擔憂。

一個人命不太值錢的地方

無法上網看看台灣消息、或查看自己的郵件就算了,反正頂多就是失聯幾個月,不要緊的。最讓我擔憂害怕的,其實是那個讓我感受到人命其實一點都不值錢的世界。從省會昆明前往我的田野地永寧,要換上好幾趟不同的交通工具。一方面為了體驗當地的庶民生活、另一方面是我自己的經濟也不是那麼寬裕,我通常會選擇普通人搭乘的大巴或中巴。

必須坐上十幾個小時的長程夜臥車常常臭氣沖天,很多人擠在一起時的身上各種臭味,加上脫鞋後很多天沒更換的臭襪子氣味,都還算是小事。最可怕的是,許多車況破舊的中巴行駛在盤旋山間小路時的危險狀況,特別是冬天冰雪封地的時候。這些中巴車通常裝備陽春,卻裡裡外外超載擠滿了人,車頂上還載著各種貨物。我有過幾次親眼目睹前面的中巴車,因為冰雪地滑翻落到深谷下,司機乘客生死未卜。在這種時刻,平常膽大包天的我,生平少見的臉色蒼白、發抖冒冷汗,只能緊緊抓住椅背拼命禱告。後來我買車票時都會加買保險,只是那個保險少得可憐,萬一出事身亡最多也只賠人民幣二萬左右,而且大多數的乘客都還是捨不得花那幾塊錢買保險。

還有一次我跟當地朋友坐車前往香格里拉準備進藏。在路途上,有顆不小的落石說巧不巧砸到我旁邊的車窗上,幸好我們那天坐的是所謂的豪華大巴,窗戶只是碎了,並沒破,我因此而得以保住我的小命,只是頭被碎玻璃狠砸一頓,痛了好幾天。司機先生馬上開到安全的空地停下車,我以為他會先過來查看我是否受傷,然而並沒有,他首先看的是他自己的車子是否受損嚴重。我當地的朋友破口大罵,說我是台灣人,如果受傷了會變成重要的事故,這個時候,司機才悻悻然地過來,敷衍地問我有沒有怎麼樣。更不用提我從拉薩搭回到香格里拉的三天二夜長途夜臥車,沿路經過的驚險路況,沒有出事真是命大。

原來在這裡,人命這麼不值錢。經過那些事情以後,我暗自決定以後要多花一點錢,搭乘更安全的交通工具。雖然我的命並沒有比別人值錢,但我比那裡許多人還花得起這筆小錢,我知道這不公平,但為了自保,我不得不接受這種不公平。

不知從何而來的富裕

然而,在我的田野地,並不是所有的人都那麼窮。我知道有很多當官的過得相當富裕。有個小小官得意的跟我說,他一個月的手機費要花掉一千多人民幣,當然,這是公款。有些跟政府有關的人,開著政府的車到處晃來晃去,當然,油錢是公款。有些官員知道我的到來,客氣地請我吃飯,找來一大群陪客,叫了一大桌子疊了好幾層的菜,開了好幾瓶酒,然後忙著喝酒敬酒,菜幾乎都沒動。當然,這些也是公款。還有很多商人出手闊綽,老董特別多。晚上常看到有人呼朋引伴夜夜笙歌,出手特大方。

在這樣的生活裡過了一段時間之後,我的價值觀完全錯亂,不知道該怎麼定位價值與價錢。明明村子裡才剛有人哭著來借一百多元人民幣,為的是買農作物的肥料,免得明年欠收會挨餓,或者某家的小朋友從小學輟學,只是因為交不起那一點點學費,為什麼許多官員可以到處大方吃公家飯、花公款?到了城裡之後,我看到速食店裡一客要花上幾十元的速食,無來由地感到憤怒。為什麼差距這麼大?雖然我自己花得起這筆錢,卻不知為何有了一股深深的憤怒、挫折、與相對剝奪感。

你的身體不是你的身體

在這個國家,沒有人有屬於自己的隱私。我有次剛好碰上管計劃生育的政府人員,跟著他們挨家挨戶去拜訪不同的村子。他們到了一個村子,通常會直接就找那個村子裡的所謂「計生幹部」,然後翻開手上的本子,一個一個問起村子裡每個育齡婦女的狀況。

村子裡的計生幹部,會一個一個回答某某人幾歲,教育程度為何,有幾個小孩(少數民族可以多生一個),避孕方式是結紮或放環。原來連每個人的身體與最私密的隱私,國家都療若指掌。

還有朋友告訴我,去了縣城的話,千萬不要去河邊散步,因為有很多人超生的孩子,直接被遺棄在河邊死亡,因此河邊充滿了冤魂。

二個中國、卻只能有一個選擇?

你說,我看到的太極端,跟一般的中國意象不太一樣。很多人認知到的中國,是沿岸城市閃閃發亮的現代建築,是非常方便的雲端支付,是充滿了各種快速發展、各種可能性的國度。對,你說得沒錯,那個中國是真的,但我看到的中國也是真的,只是,我看到的這個中國,常常被隱藏起來,不被外界所認識。

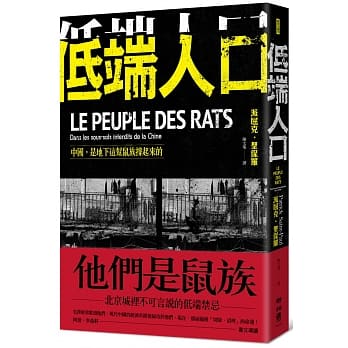

前一陣子為了紀念六四三十週年,我放了一部紀錄片給我的外籍學生們看,紀錄片中提到,有二個中國,一個是中國A,另一個是中國B。世人所看到的,常常都是那個光鮮亮麗、快速崛起的中國A,然而另一個有著許多低端人口、有許多黑暗角落的中國B,常常被忽視不看。

在中國當權者的論述中,給了百姓二選一的選擇。要嘛就選擇政治、與政府對上而沒有好下場,要嘛就選擇經濟然後發大財。在六四之後的中國,我們看到大家選擇了發大財,而且我們也看到許多人的確發大財,因此讓很多人感到很嚮往。我的美國研究所同學,學了中文之後迅速決定放棄美國的博士學位,直接去中國上海工作,因為賺錢很快。

然而,為什麼只能二者選一?為什麼經濟發展一定要犧牲政治上的改革?政府從來沒有提供答案,也覺得不需要提供答案。為什麼我們不能兩者兼有?既有好的廉能政府與民主制度、又能有好的民生經濟?這個只能二選一的霸道選項,很多人竟然沒有質疑,就選擇直接擁抱他們的答案。

跟韓國田野地的比較

你說我太久沒去中國,有可能這幾年的發展已經跟我看到的中國B不一樣。

有可能,只是我無從證實,因為即使我很想回去探望我那邊的家人,我卻害怕去了之後會碰到甚麼意外的狀況。你說我根本不是個大人物,不用擔心這些問題。是的,我不是個大人物,但是目前的發展卻讓我感到害怕,以至於遲遲不敢回去探望我親愛的摩梭家人。

如果要問我過去在中國的田野,與後來在韓國的田野工作,有哪些不一樣?我會直接回答,離開韓國之後,我從來不擔心再回到韓國會遇上甚麼樣的麻煩。畢竟韓國是個民主自由的國家,來來去去,我從來沒想過會有任何的問題。然而,如果想到要回去摩梭田野,我居然會開始揣測、擔心、害怕,即使我根本不是甚麼有影響力的人。

原來這就是一個不在意人民的政權,會讓人民深烙在心裡的印記。因為恐懼,所以開始自我設限,開始放棄一些本來可以快樂去做的事情,像是回到許久不見的田野地,見我想念的親愛家人。

回到香港的處境,我不知道自己能做些甚麼,幫到甚麼。但我知道,我絕對支持香港人民爭取屬於自己的、那沒有恐懼的自由。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

何撒娜 二個中國:那看得見的、與那看不見的二個世界 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6724 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

非常好且真實的文章,非常敬佩您能夠如此吃苦地在中國艱苦地區做鄉野調查,

謝謝,這世界也因為您的努力而變得更加美好,辛苦了!

「六四」三十週年紀念活動中的那些片段

「六四」三十週年紀念活動,前不久在世界各地盛大展開。我參與組織的活動,在美國華盛頓召開。從上午八點出發,到晚上十一點結束,整整十五個小時的馬拉松式的紀念活動,讓大家疲憊不堪但內心激動。媒體的報導和場面的隆重不需要我在這裡重複,但是活動中的一些吉光片羽,卻如同溪水中的一塊塊鵝卵石,點綴出了流動中的斑斑光點,值得慢慢回味。

例如美國眾議院議長,中國民主運動的長期支持者南希.裴洛西(Nancy Patricia Pelosi,1940-)女士,在6月4日這一天幾乎可以說比我們這些「六四」的參與者還忙碌。她上午十點以議長之尊,親自做為證人參加關於中國人權問題的聽證會,中午十二點半與我們這些天安門參與者集體見面合影,下午一點半參加在國會山西草坪舉行的紀念集會,二點半參加在國會大廳舉辦的「六四」圖片展,晚上則是參加美國民主基金會的人權獎頒獎典禮。七十八歲的老人了,這樣的連軸奔波,卻幾乎看不到她臉上有任何疲態。在草坪上參加集會,我親眼看到她穿著高跟鞋行走不便,乾脆就脫下來,手裡提著一雙鞋,就這樣光腳走過來跟我們熱情擁抱。

你很難想像這位美國除了總統和副總統之外的第三號領袖人物,竟然如此不拘小節。說起來恐怕沒有什麼比她的這個舉動更「接地氣」的了。當然,她這一天的忙碌和奔波顯示的,是她對於中國的天安門事件特殊的感情:當她還是一個年輕議員的時候,曾經在天安門廣場為死難者獻花並因此而被中共的警察短暫拘留。現在,已經是議長的她,不僅仍然沒有忘記「六四」,而且是如此地充滿感情。

例如一個今年剛滿廿一歲的中國留學生,所謂的「不知道六四,只關心自己」的90後世代的一員。他是在推特上看到我發布的關於這一天的一系列紀念活動的消息,自費從距離遙遠的學校坐飛機趕來華盛頓。他其實一個人也不認識,也沒有人接待他,但是整整的一天,他都默默地在一旁,以自己的存在證明著年輕一代並沒有遺忘那一段歷史。

我後來跟他交談,才知道是我的一名推友。他其實也不是沒有恐懼,所以從來不站在最前面。儘管有顧慮,他還是來了。他說,即使有風險,但是這樣的一天,他必須用出席表達自己的理念。我說如果因為參加這個活動你被談話怎麼辦,他苦笑了一下,說「那也沒辦法」。一整天下來,他沒有說過幾句話,只是跑東跑西,幫著做一些雜七雜八的事情。不時地看到他的身影,對精疲力盡的我來說,是一個很大的安慰。我知道,這,就是火種。有火種,我們的堅持就有意義。

例如我們活動團隊中的一位老大姊。她是從1979年開始就參加民主運動的老兵了,因為先天原因,腿腳不是很方便,需要拄拐杖。我們這一行人的活動,密集而緊湊,雖然是在國會山附近,但是還是要不斷地趕場,這對她來說,確實非常吃力,以至於已經不利於行走的雙腿,因為長時間的奔走而受了傷。我多次勸她不要硬撐,可以叫輛車先送她回我們住的地方。但是她堅決不肯,一定要參加完所有的活動。一天下來,她就這樣一瘸一拐地,一步也沒有落下。其實,了解她的人都知道,她豈止是今天,這幾十年,在中國的民主運動中,她都是這樣拖著蹣跚的步伐,一步也沒有落下。

這些都是一些小片段,但對我來說,非常有感。https://news.ltn.com.tw/news/supplement/paper/1295323

看了文章,好奇为何人类学者却只能从本文化立场提出疑问,经过了田野却还要问“人们为什么这样选择?”既然由于一些确实存在的屏障而无法做到对当下大陆个体真正的理解,那借最近的话语风向去传播许多年前的片面经验、传达私人化情感和立场的做法,似乎与一般的网络评论无差了。

既然已經假設了自己的立場,又何必故作公正?既然已經多年未來中國,由何必以各種假設和推斷代替實地的調研?

這位女士明顯的立場傾斜的作品能配上人類學三個字吧。

我想不可以。建議刪除。

期待可以自由回去看望摩梭家人

而不必擔心被消失的時候

記得帶上我❤️

發表新回應