在考古現場傾聽故事(下)

台灣與日本,不同的旋律

還記得上次大家一起隨我悠遊的日本奈良富雄丸山古墳限定導覽嗎?(若是還沒看過,請先往這邊走[閱讀上集]。)

年初為期兩天的限定導覽,最後累積的實際參與人數在官方記錄為4503人。看過了萬人空巷的古墳時代遺址發掘現場導覽,接下來,我們要回頭看看台灣的遺址發掘導覽活動進行的方式與規模。

日本遺址發掘現場導覽活動(日文稱現地說明會)的常態,是在發掘工作進行到一個段落之後,訂定日期開放自由參觀,於發掘現場以探坑出露的地層、斷面和出土遺物直接和群眾說明這次發現的成果。發掘單位會事先設計說明的概要跟表現方式,如現場擺設說明圖板、擺出標本供大家參考、體感、想像等。富雄丸山古墳並非特例,日本目前幾乎所有遺址在發掘調查正式結束前,都會舉辦發掘現場導覽活動。

但在臺灣,在2010年代以前,公開說明發掘成果從未被列為發掘調查中的要項。但要說臺灣從未舉辦發掘現場導覽活動,也不盡然。若是發掘調查的位置落在文史風氣較為濃厚的地區,地方團體可能會藉由私人管道要求發掘團隊提供導覽說明。有時發掘位置落在市中心,也勢必會吸引好奇的目光,若是正好有較為勇敢的朋友會上前詢問,便能成就考古學從業人員和一般公眾的對話。但害羞的朋友通常就在這裡止步了。然而若是追溯從頭,也有幾個例外可以談談。

話說從頭,在1980年代……

從1980至2010年代,幾次引發社會矚目的發掘調查,成了少數公開現場狀況的案例,如1980年代的卑南遺址,1990年代的十三行遺址,2000年代的惠來遺址,以及2010年代的漢本遺址等等。這些遺址不但發掘規模宏大,更因為豐富的地下文物、工程建設之間的爭議,以及民間主動發起的遺址保存運動,經媒體披露而廣為人知。這些行動的前提,是對遺址意義的深入了解,這時,遺址的出土成果就成了最好的說明。因此,公開發掘現場,便成了保護運動的充要條件。

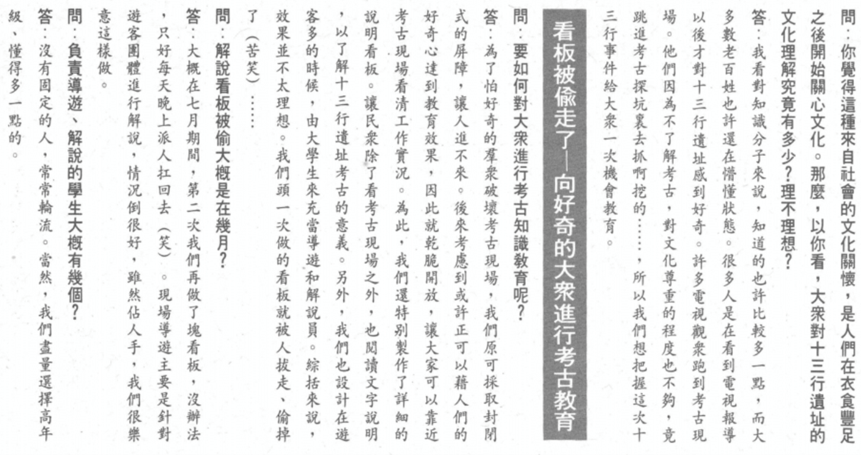

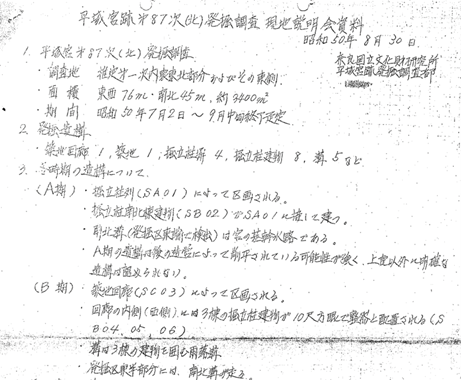

1980年代由於台鐵台東新站的興築,深藏於台東卑南遺址中的上千具石棺、豐富的陪葬品以及大規模的砌石建築驟然面世,吸引文史愛好者以及盜掘者紛紛來訪,根據1982年的民生報社論,發掘調查期間每日參訪人數可達500人之數,人群絡繹不絕。1990年代,新北十三行遺址趕在八里污水處理場動工前搶救發掘,學者與地方人士期望能夠保存重要文物,紛紛展開抗議活動,反對為了興建八里污水處理場破壞遺址。由於保存爭議,新聞持續不斷,好奇或前來關心的民眾不少。發掘者也主動導覽、介紹當時遺址的發掘狀況。(按:2016年宜蘭漢本遺址與蘇花改之間掀起的矛盾,也循類似的軌道發展,最後也成為國定遺址。)由於過去的經驗,宜蘭丸山遺址在1998年的發掘調查甚至開始試行校園日、里民導覽等,與當地民眾有許多互動。2000年代台中七期重劃區掀開了惠來遺址,市中心諸多墓葬與史前文物的出土震驚了市區長久以來的居民。害怕、恐懼、興奮、好奇,各種心思將民眾彙聚在現場。再加上當時正是臺灣教育改革、鄉土教育開始發展的時期,惠來遺址成了校園師生心中最佳的教材,因此預約來訪者不斷。負責發掘的國立自然科學博物館也發揮自身教育推廣的專長,使出渾身解數,舉辦許多推廣教育活動。(當時的甘苦談都在科博館屈慧麗老師撰寫的《城市考古:隨筆與論述》裏。)

聽起來棒極了。然而,這些能見度高、參觀者眾的案例畢竟只是少數。對外開放、自由參與的遺址導覽活動在2010年代以前相當稀少。

為什麼呢?從上述的經驗看起來,關心遺址的人們不是也很多嗎?

台灣的搶救發掘浪潮由1970年代的經濟奇蹟發動,在卑南車站掀開序幕。為造基礎建設、工業化發展而大興土木的結果,是數不盡的遺址被掀起、帶到世人面前。對於忙得焦頭爛額的考古學家來說,公眾推廣並非第一要務,而是必須抱持著熱情付出的額外工作。

同時,在80至90年代,考古調查的公眾推廣還伴隨著危機,考古工作者興奮的分享總帶有一絲不安,生怕關愛帶來的其實是更多的破壞。盜掘事件頻傳的卑南遺址,在每日調查結束前必須將所有露出地表的遺物取出,因為隔天來就天人永隔,再見面就是在古物市場了。十三行遺址用心設置的看板被偷取、破壞,工作人員學到了教訓,重製的看板會每天記得帶回工作站;興奮的參觀民眾一腳踏進坑裡,踩壞了先人的頭顱,至今仍是當年發掘者崩潰而難以忘卻的記憶。遺址受到矚目,工作者在欣慰之餘,也表示民眾的來訪,確實大幅影響了發掘進度。

從這些甜中帶酸(?)的經驗中,可以發現,這個時期考古學家們還沒有準備好如何面對群眾,推廣活動的加入令工作者左支右絀。而社會大眾也還沒有準備好珍重遺址也保護自己。但在搶救發掘的經驗中,考古學家們切切實實地意識到了,遺址保存不能只仰賴學術專業,公眾的認識與支持,是不可或缺的。學科發展必須要對公眾有意義,才能留存。在這種生存的危機下,必須主動推廣考古學、讓大家了解考古發掘活動,創造意義的連結。

當公眾推廣活動開始成為發掘常備事項

伴隨著文化資產保護法的歷年修改,2010年代開始,文化資產保存與活用意識增長的政府機構,開始要求發掘機構在調查之餘,也需要規劃公共推廣活動。這使得考古學家有機會在一開始就預先構思相關規劃,免去事務紛至杳來的手忙腳亂,也有充足得資源能夠實行各種天馬行空的構想。雖然現場參訪只是推廣活動的選項之一,大多數的主事者也可能選擇事後另擇場地舉辦相關講座或體驗活動,但在這裡,我們先把焦點放在現場參訪的案例,來看看臺灣的做法,與日本考古學界的做法有何不同。

首先,我們把目光移到臺灣近期聲量較大的桃園車站清代鐵道上。(按:其實聲量也只是稍大而已,我想許多考古人都覺得自己已經不遺餘力推廣了,但我採訪課堂上桃園出身的同學,發現許多桃園人是不知道這件事的……唔,以後是不是應該買個SNS廣告呢)

桃園車站在三鐵共構工程的施工前試掘中,發現了19世紀末期劉銘傳所興築的鐵道。哇,這可是課本上面寫的歷史遺蹟!雖然捷運局主張工地危險,不適合開放,但在學界與民間的關心以及負責人的協調下,遺址現地導覽說明會終於得以舉辦,開放參觀。導覽活動採日期限定的預約報名制,場次限定四場,一場人數限40人。到了說明會當天,庶古文創的導覽者說明發掘起源、發掘經過與目前發掘現場的整體狀況,現場歡迎參觀者的是兩道清楚的鐵軌與枕木遺跡,以及日本留下的排水溝渠和廁所遺構。

導覽人員在各個探坑說明發掘過程與出土遺構,把畫面拉到老桃園人仍有記憶的舊車站

「你們現在就站在大廳裡,這邊就是門口,大家就在這裡說掰掰,進了月台……」

同時,也適時將出土物和現生人群使用的物質做比較,增進大家的了解。整體來說,是清晰明瞭而經過設計的解說,現場立的解說牌,也能引起參觀者的興趣。

這樣看下來,可以發現,其實日本與台灣在遺址發掘現場的導覽活動,內容本身並沒有本質上的差異。但是,日本完全開放現場自由參加的導覽活動,在台灣並不普遍。在臺灣,跟實際的發掘調查數量相比,正式舉辦的導覽活動極其稀少(雖然已經比10年前要多了不少)。而舉辦形式也有所不同:充份具有公眾考古學思惟的負責人,可能會在現場採行終始自由參觀的模式(還記得芝華老師的虎頭山遺址與水源校區遺址調查嗎?)。特定日期開放的導覽活動,則幾乎均採預約報名制度(如桃園鐵道遺構)。這兩種形式的共通點是,參與者數量都不多。

採行報名制度的好處是能夠掌握參加者的數量,可以事先準備相應的資源來使導覽活動更為順利,但相對來說,也等於拒絕了死忠支持者以外的人們。但為何仍然採預約制呢?

事實上,除了幾年前漢本遺址搶救呼聲高昂時,發掘現場有較多人到訪;或是鄰近學校預約的師生導覽活動,已有固定樁腳。否則自由參與的公開導覽活動實際參與人數往往稀疏。用心準備了導覽活動,參與的人卻不多,也會讓主辦方在夜裡偷偷地掉眼淚。

為何臺灣的活動與參與的民眾均少呢?既然台日的遺址導覽活動沒有內容上的差異,是什麼層面上的不同呢?

在這裡,我們來看看社會背景與策略上的分歧。

1. 發掘現場導覽活動的歷史發展已久,政府也強力地促成

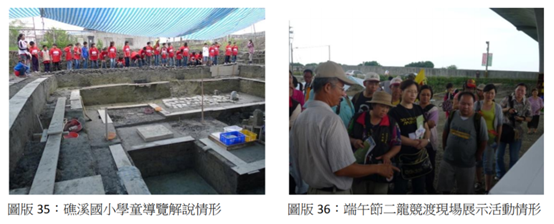

1955年奈良平城宮跡調查,那個年代的現地說明會資料還是可愛的手寫風格。此後這個傳統行之有年,雖然不是「每次」調查都會舉辦,但次數頻繁,其詳情與每次發行的資料可參考奈良文化財研究所的網頁(按:如平城宮跡這種長期進行研究調查的遺址,也會有集結數次調查成果一次舉辦的情況)。

雖然日本政府法規始終沒有明確地規定「你一定要給我辦遺址導覽活動」,但是日本負責發掘調查的機構均依照日本文化財保護法中「應活用、推廣考古遺址」的原則來辦理。尤其在1994年文化廳(相當於臺灣文化部)設置的「發掘調查體制整備委員會(埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会)」也多次在會議中強調「應在適當的時機辦理遺址導覽活動,以致力於發掘調查成果的公開與普及(適当な時期に現地説明会等を行って発掘調査成果の公開・普及に努めることも重要である)」。

2. 日本社會對於遺址的一體感與連帶感強烈

這種一體感既來自於民族主義對於史前至今一脈相承的強調,也來自於所屬土地的連結。

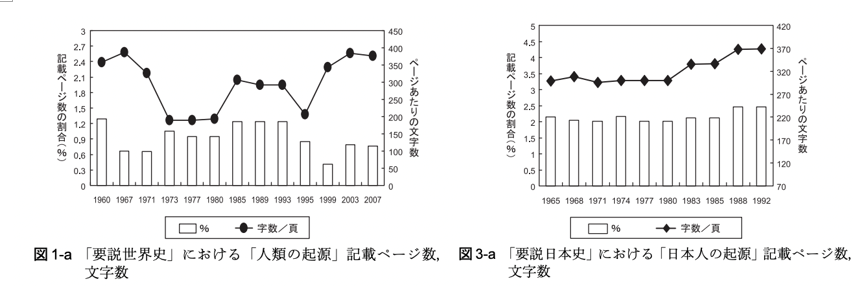

在民族主義的成份上,日本社會一直擁有萬世一系的國族驕傲。這些情感附加在歷史教育上的結果,可以從教科書一窺端倪。歷史教科書中與考古學相關的頁數從1960年代以來就一直維持在穩定的2%,但這還不包括進入原始時期的古墳時代。

引自髙山博、若林美由紀2008〈高等学校検定済教科書(日本史・世界史)における 人類学記事の時代変化〉

與各大教育、補習網站發行的國高中歷史教育相關講義,都納入史前、原史時期的考古成果做成易懂易讀易記的講義,還有人整理歷年來的考古學相關試題,可以知道考古知識也是大考的重點項目之一。

對於考生來說,這樣的格式應該很熟悉……

在上集裡曾經提到,我在遺址發掘導覽活動中總是能聽到路人竊竊私語一些考古學專業名詞(墓葬主體、古墳砌石等)。看到這裡,大家或許就不覺得奇怪了。就算不是從事相關行業,大考留下來的記憶總是會深深印在人們的腦海裡(創傷記憶?)。這些印在骨髓中的記憶,在長大成人後仍然存在,考古新聞的內容對一般人來說是熟悉的詞彙,而不是陌生的外星語言,基礎有助於自行思辨,自然有助於進一步深化理解。儘管當代並不樂見國家強調民族主義,教科書帶來的效應卻是值得我們借鑑之處。反觀臺灣,考古學早在108課綱公佈後消失在高中歷史課本中,喪失學習基礎的機會,實在可惜。

另一方面,土地的連帶感,或許是我們更能學習之處。日本從歷史時期開始,各地區一直享有很大程度的自治權,各地區群體形成的歷史長久,對於土地的情感也不同一般,比方到了仙台,你就能充份感受當地人對歷史人物伊達政宗的崇敬與認同,來到福岡,到處都充滿菅原道真的影子。即使是後來搬入的居民,也能認同土地歷史的深度。

2017年日本學術會議(約相當於臺灣的國科會)曾經在討論永續文化資產保存與活用的會議上提及:

311大地震之後,在振興工程前進行了許多搶救發掘,這些發掘調查的導覽活動中,都出現了比過去更多的參訪者,而且多半是受災居民。據報這些居民對於眼前出現的地方歷史遺產,展現了強烈的關心……對於遭遇重大創傷的居民們來說,維持正常生活當然是最重要的,但同時他們也從文化資產中看到了人們在這塊土地上長久經營的社會與文化,在振興的過程中,文化資產成為居民心中的慰藉,對於地方社群連結的再確認有很大的影響。(出處)

從這裡,我們也可以看到土壤的連結能為地方群體帶來底蘊,並成為每一份子相互倚靠的力量。而考古發掘中清楚地看到地層之間的堆疊,累積至今的歷史長流,在必要的時候竟能構成了守護日常的安全網。或許正是因此,日本社會在歷史與地方的連帶感上日形強烈。

3. 對於考古發現宣傳的力道以及內容行銷的有效性

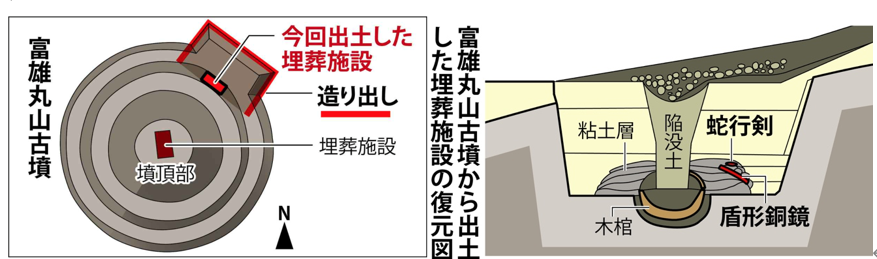

這一點好像最不用說明,從上集節錄的各種畫面應該就能完美體現官方宣傳的力度。尤其是要每個人都採用「東亞技術的最高傑作」這樣的說法,恐怕不是不謀而合這麼簡單。(我大膽猜測學者與研究所之間已經協調過對外宣傳策略……)當然,富雄丸山古墳能有這麼大的新聞,主要還是在出土了「前所未有」、「帶有高等技術的器物」這種非同尋常的標本,而且還處在對於地方有一定象徵意義的重要遺址。但新聞稿、記者會的發佈,仍是關鍵。而且新聞界對於考古遺址報導一向善於用明確簡單的示意圖來表示新聞重點,閱讀的簡易程度也強化了流通的速率。再加上考古學過去研究的成果成就各種內容行銷的基礎,新聞一旦說出這次發現了最大的XX,最強的XX,再勾連回當代的社會背景,就是一個最好聽的故事。

圖片引自產經新聞2023/1/25〈奈良・富雄丸山古墳で国内最大の蛇行剣出土、類例ない盾形銅鏡も〉

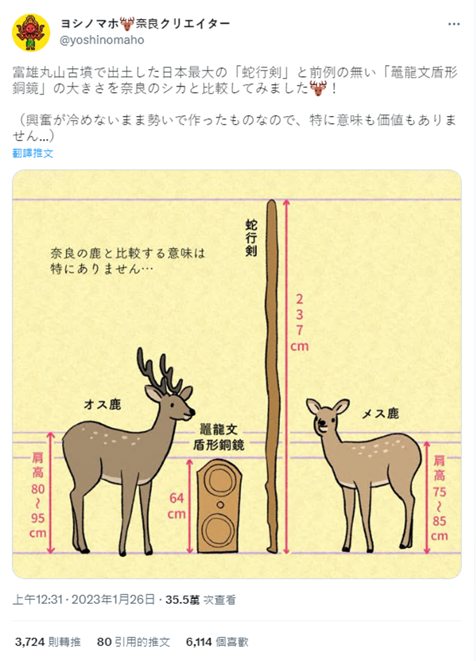

另外,推波助瀾的還有各式網紅的轉傳與轉譯,如日本愛用的推特上,有許多富雄丸山古墳新發現的相關文章,但他們吸引注意力的地方則各有不同。如奈良的名人Yoshinomaho做了一張奈良縣富雄丸山古墳出土的蛇行劍、銅鏡以及奈良最知名的奈良鹿比較圖……還附註「與奈良鹿比較並沒有什麼特別的用意」,無釐頭的發想造成網路瘋傳,也助長了關心遺址發掘導覽活動的人潮。像這樣小小的功臣都是散布在各個SNS社群中的種子。

「與奈良鹿比較並沒有什麼特別的用意」(圖片出處)

4. 周邊環境與資源的結合

日本的遺址發掘導覽活動善於與週邊的文化資源結合,例如結合周邊遺址、歷史景點與展示室協辦一日集點活動,規畫為一日遊;或是把出土標本放到附近的博物館、市民中心,結合展覽,不讓參加者覺得單薄。上集提到的富雄丸山遺址雖然沒有和其他單位協同,交通也不便,但為了導覽活動恰談接駁車,竟然能做到十幾分鐘就發行一班,也提高了來訪者的意願。

以上這些要點看起來各自發展,但其實彼此環環相扣,若是沒有公開的傳統,發掘單位可能不會頻繁舉辦導覽活動,若是沒有歷史教育或鄉土教育,不能構成民眾的考古學基本常識,在頻繁報導中也不能接收得如此有效迅速,也無法誘發網路龐大的討論效應。如果不是因為公眾的關注,當初就無法促使發掘單位公開導覽……這些因素環環相扣,而且因為共同的知識網,更強化了這些影響的力道。

當然,這次比較台日導覽的規模比較極端,政府的支持程度也南轅北轍。但同樣牽扯到歷史課本上有數的名人(日本的古墳時代大王V.S.劉銘傳?),或許還是可以拿來相互對照,以作借鏡。一方面我們檢討自己的宣傳力道不夠,一方面也要想辦法促進學校教育能夠重新納入考古學知識。這兩年,臺灣考古學會和歷史學科中心合辦了「高中生來微考古的課程設計工作坊」,就是正在嘗試努力的方向之一。如果大家有任何意見,歡迎在留言裡提供建議!

截自「臺灣考古學會」臉書頁面

說到最後,好像臺灣落後了不少步伐。但是在我看來,臺灣其實也走出了自己的路。不同於日本在特定日期舉辦導覽活動的作法,臺灣一部份的考古遺址調查,正在採行與公眾共度日常的方式在前進,從1980年代台大連照美老師與宋文薰老師在卑南遺址日日夜夜的付出,90年代中研院站在第一線的劉益昌老師與臧振華老師在十三行遺址對公眾推廣的努力,到2000年代屈麗老師在惠來遺址殫精竭慮地設計推廣活動。近年來,台大江芝華老師過去的虎頭山遺址與水源校區遺址發掘無論何時都開放給公眾觀看,也訓練同學的溝通能力;成大劉益昌、鍾國風老師的左營舊城發掘調查邀請當地民眾共作;花蓮縣考古博物館近期開了支亞干考古學園,每週都和各地來訪的大朋友小朋友一起學習。當我們在人們眼中成為了日常,或許更能讓大家和我們一起編織地層的故事,成為考古學中的一份子。這是和日本非日常的考古學全然不同的走向,在我眼中,兩者都很浪漫。

只不過,或許知道上述台灣考古活動的人還是不多。上學期的考古學概論期末考,我請同學對於今日的考古學推廣活動提出建議,有同學說我們該請個專業的公關人掌握效度跟擴大影響範圍。說不定是真的需要!……只是,錢該從哪裡來呢?(苦惱......)

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

盧柔君 在考古現場傾聽故事(下):台灣與日本,不同的旋律 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6987 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

好喜歡這兩篇,尤其喜歡這篇的梳理和分析!

不過,倒數第二段的「到2000年代屈麗老師在惠來遺址殫精竭慮地設計推廣活動」似乎漏字了喔

發表新回應