人類學家 Roy Wagner (1938

2018)

原文網址:https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.13847

原文作者:Ira Bashkow, Justin Shaffner(取得作者同意翻譯)

中譯:bricoleur

Roy Wagner, 2009年在維吉尼亞大學(Johannes Neurath攝影)

Roy Wagner,一位對文化意義與文化創造性深具遠見的理論家,2018年九月十日過世於美國維吉尼亞州Charlottesville的家中。Wagner以巴布亞新幾內亞親屬、儀式、神話研究著稱,更重要的是,他將人類學的思維再現為「觀點的互換」(reciprocity of perspectives)實驗,啟迪了人類學的「本體論轉向」,以及倒反(reverse)、對稱、交叉的複數人類學。

Wagner生於1938年十月二日,成長於克里夫蘭西邊的中歐移民社區。父母都是來自梅澤夫(Medzev,舊名Metzenseifen,靠近斯洛伐克和匈牙利邊界)的德語移民後裔。他的父親Richard Robert Wagner是位盡忠職守的政府雇員,曾就任克里夫蘭的總警監(chief of police,大概相當於市府警察局長)。母親Florence Helen(Mueller)Wagner是一位社交上內向但涉獵十分廣泛的人文主義知識分子。Wagner還在少年時,母親就將美國人類學家Alfred Kroeber的著作推薦給他。Roy還有一個妹妹Nancy Elliott Wagner。

Wagner成長於二次大戰之後,是科幻小說的忠誠粉絲,著迷原子科學家(如愛因斯坦和奧本海默),對天文物理深感興趣。他獲得獎學金進入哈佛大學,主修中世紀歷史(Macfarlane, 2011)。他也深受史賓格勒《西方的沒落》影響,很被史賓格勒對於歐洲主義的批判,以及歷史宏觀視野(sweeping vision)中的文化多元主義所吸引——「沒有單一[藝術與]單一物理學,而是有複數[藝術與物理學],每個文化都有自己獨特的『自我展現的可能性』」(Spengler 1927, 21)。

1961年,Wagner進入芝加哥大學人類學研究所,指導教授是著名的親屬研究人類學者David Schneider。他們非常親近,直到1995年Schneider過世之前都頻繁通信往來。Wagner的田野地由James Watson和Kenneth Read在華盛頓大學主持的「新幾內亞原住民宗教研究計畫」(New Guinea Native Religions Project)獎助金支持,前往新幾內亞高地的卡里穆伊山區(Mt. Karimui)。當時他25歲,從未離開美國國境旅行。

卡里穆伊山(Mr. Karimui / 圖片來源)

卡里穆伊山是高聳的休眠火山,周圍被茂密熱帶雨林所披覆的高海拔平原所環繞,中有深谷切過。山區雨林涼爽、潮濕、多雲,是達利比人(Daribi)的家鄉。當時Daribi大約有3000人,住在兩層樓高的筒形屋頂長屋(two-story, barrel-roofed),長屋周圍是大片的燒墾園地(swidden food gardens)(Wagner, 1967, 9)。這個區域,外人只能經由小飛機和山間小徑抵達。殖民管理在當地實際發揮效用,也不過是兩三年內的事(Wagner, 1979)。Wagner研究位於庫魯貝(Kurube)的Daribi村落之親屬、社會結構和宗教信仰。他在當地的寄宿夥伴卡果伊安諾.巴波(Kagoiano Bapo),也是他的「報導人,分析家,同伴和密友」 (Wagner, 1967, x; 2012, S161)。

1963晚期到1965年間,Wagner都住在庫魯貝學習當地語言,認識卡果伊安諾的氏族親戚。其中有一位是嫻熟傳統知識的亞本努及埃(Yapenugiai),也是Wagner的田野老師。亞本努及埃是資深的演說者、解夢者、醫師、獵人,靈媒,熟知祖輩留下來的知識和儀式中的精巧之處。Wagner說:亞本努及埃是大師,他是學徒。(Wagner, 1972, xii; 1978, 12; 2012, S163)。

Wagner在田野地時,Schneider將1963年的演說手稿〈模型中的混亂〉("Some Muddles in the Models")寄給他。該文批判當時親屬研究的主要理論,也就是結構功能論中的繼嗣理論,是「將我們的思考強加於當地人的[思維]體系上」(Schneider, 1965, 28–29; see also Bashkow, 1991, 230)。Wagner在卡里穆伊的田野住處反覆細讀這篇幅頗長的演講稿──據他說,讀了十一次。這篇長文成為他的博士論文的模型。

Wagner的博士論文,,從Daribi文化概念出發,描述Daribi親屬與社會結構。早期研究新幾內亞高地社會的人類學家,使用英國人類學奠基於非洲研究發展出的理論模型,將高地社會描述為擁有以世系群(lineage)為基礎的氏族(clans)和其分支,而Wagner的突破在於從當地人的文化概念出發,在當時是重要的創見(Barnes, 1962)。再者,當地人的概念形構了他們自己的親屬理論,Wagner(1967, 1977)將之視為與人類學家的理論具有同等地位,表示:這個本土理論類似於(並且確實也是倒轉)李維史陀的聯姻理論。

Wagner於1966年獲得博士學位,旋即前往南伊利諾大學擔任人類學助理教授。1968年六月,他和Brenda Sue Geilhausen結婚,七月前往卡里穆伊山區一年之久。此時Wagner的博士論文剛出版為專書The Curse of Souw (Wagner, 1967),書中有Wagner自己的繪圖與詩作,還有Schneider洋溢著熱切讚美的前言。1969年,Wagner夫妻從新幾內亞返美,他前往西北大學任教,女兒Erika與兒子Jonathan也相繼出生。1974年,他被聘任為維吉尼亞大學人類學系的第一屆系主任,此時人類學與社會學系才剛分家。[i] Wagner於1974至79年,以及1982至86年擔任維吉尼亞人類學系主任,任教44年,直到過世。

照片:Roy Wagner在他在巴布亞新幾內亞庫魯貝(Kurube)田野地的家(1964)

在1970年代,Wagner對新幾內亞敘事和儀式的中常見的修辭技法──成對元素的取代(substitution of paired elements)深感興趣。當演說者在演說中使用包含兩個元素的譬喻(figure),比如男子和西米棕櫚樹(sago palm),此種並置技法可揭示出個別元素的特性,否則單一元素的特性就無法彰顯 (Rumsey, 2002: 4)。透過象徵性地操弄兩個元素之間的相異與相似處,一個元素可以「代表」(stand for)或者「隱蔽」(hide)另一個元素,也可以魔幻性地使用一個元素來影響另一個元素。Wagner觀察到,這種深富創造力的類比模式(analogical model),[ii]就像西方讀者熟悉的隱喻和換喻修辭,也類似於所有藉由意符與意指之間的相似關係而運作的象徵。在1972 年出版的專書Habu: The Innovation of Meaning in Daribi Religion之中,Wagner使用這個模型來解釋Daribi起源神話、降雨巫術、命名、解夢、悼詩(poetry of lament),以及弔唁儀式的創造力特性。

然後,Wagner轉向人類學自身的類推模型(analogical model),使用這個模型來描述人類學家如何同時經驗與創造「文化」,包括人類學家自己的文化與他人的文化。此時Schneider在教科書出版商Prentice-Hall編輯書系,請Wagner撰寫人類學教科書,The Invention of Culture因而問世。在此書中,Wagner介紹人類學不是做為既存「文化」的研究,而是人類學家經驗兩種不同生活方式,並且類推式地(analogically)詮釋它們的過程。他從一個孤獨人類學家浸潤在不熟悉社會的經典場景出發,解釋:田野工作者既經驗著來自家鄉的長久(文化)期盼,也經驗著他們在田野地所面對處理的陌生情境,兩者並置之下,田野工作者將田野情境經驗為(被研究者的)「文化」,既相似也相異於田野工作者自身家鄉的文化。以這種方式,田野工作者將兩個文化「創造」為「等同的實體」,兩者類推式地相連:文化概念在這兩個領域「畫出不可見的等號」(Wagner, 1975, 3, 4)。由於對文化的理解是來自田野工作者的經驗,因此對文化的理解並非絕對客觀。但自覺的田野工作者會因為在田野中逐漸深化的經驗,進而持續且遞迴地重新思考、修整、批判與改進,因而會被自身家鄉的文化和田野文化的類推 (analogy)所影響:田野工作者會「理解新的……生活的可能性,事實上可能會經歷人格轉變」(4)。那些被他研究的人們,會相互地(reciprocally)研究田野工作者,建構他們的類推 (analogies),從而發明田野工作者的文化,有如田野工作者發明他們的文化。當地人會進行「倒轉的人類學」(”reverse anthropology”)(11, 31)。奠基於他的老師Schneider(1968)對於歐美親屬理論中的文化預設批判(也就是關於「『血緣』親屬才是「自然的」預設),Wagner (1975, 46, 49, 141–42, 149; 1978, 21–23)表示:人們將相同的象徵(比如血)視為現實中不可更動的既定物,相對地,也認為某些物件是人為的社會創造物。不過,有如民族誌紀錄所示,究竟什麼算做「既定」(given),甚麼又算做「被創造」,各個文化都不一樣。這意味著:那些人們認定與感知為既定的、不可更動的事物(比如「血緣」),這種認定本身也是文化建構的,而此種文化建構通常會延續既有的現狀。

Wagner在1978年出版的專書Lethal Speech: Daribi Myth as Symbolic Obviation中,提出一種重要的神話分析法──分析成對的元素。此種分析法,之後在維吉尼亞大學人類學系的研究生課程「神話學」(Mythodology)中教授多年。類似於當時風行的李維史陀的結構主義,神話分析過程(Wagner稱為「發現的過程」,discovery procedure),從對神話情節變形的分析開始(Wagner 1978, 13)。神話情節的變形可被視為是依次相互取代的一連串情境(a succession of situations that supplant one another in turn)。變形之所以會有意義,任何相近的成對情境在意義上必須可以取代(互換)。比如:當老鷹叼著人類嬰兒遠颺而去並把嬰兒養大,老鷹就取代了(也就是類推於)嬰兒的雙親。以Wagner的話來說,事物的先前狀態被類推性的後續狀態給消除了(obviated)。在Lethal Speech一書中,Wagner使用這個技法來解釋他的當地文化教導者,亞本努及哀(Yapenugiai)所陳述的Daribi起源神話(11-15)。Wagner發現:連續三個情境變化,也就是情境自身、情境一、情境二,這三者之間的兩個變形,通常也是類推式的。一個好的故事會循環回它的起點,因此起點和結尾也可以是類推的。他把這種「消除的序列」(obviation sequences)用三角形內含三角形圖示出來。在之後的作品中,他創造了許多這樣的分析,分析各種形式的[情節]開展過程 (例如Wagner, 1986b)。

Wagner也研究巴布亞新幾內亞「流浪英雄」的傳說:神話中的英雄長途跋涉,沿途遇見不同的人群,他的事蹟在地景上造成鮮明的印記。英雄旅程迢遙,他所途經的每個群體都擁有長篇英雄故事的一部分──也就是在他們的土地遭遇的那一部份。所以,在敘述英雄故事時,講述者會說:「欲知後事,請去問他旅程下一站的土地擁有人」。此種旅途很像是澳洲原住民的「夢」的旅程,遍及於新幾內亞南部地帶,延伸直至卡里穆伊山南部與東部。Wagner(1972, 20; 1996)將這樣的英雄旅程拼湊起來,地表距離超過400英哩。

照片:Roy Wagner在巴布亞新幾內亞的卡里穆伊山

Wagner最深刻的貢獻之一,可能是他對社會科學基本概念「社會群體」的質疑。在The Curse of Souw一書中,Wagner表示:Daribi不只是擁有很獨特的社會單位概念,並且以出乎意料的方式使用這樣的概念。Daribi人會說: 兩個個體是來自同一個祖先,因此他們共享了「血」,乍看之下明顯近似英語的說法,也是一般理論所期待的說法。但是Dari I 人並不是使用「血」的共享來定義以繼嗣為基礎的單一氏族群體。在Daribi人的觀點中,「每個人」都和其他人享有共同繼嗣的紐帶(所有人都來自同樣的繼嗣)。氏族成員就是參與肉與財富交換的人。個體結群起來「有如」氏族群體一樣共同進行交換行為,因此成為和對方(給予的對象,以及接受的來源)不同的單位。[iii]結果,氏族的成員「持續地改變中」: 分開、融合、分散,又重新結群(Wagner, 1967, 182)。

他在1974年發表的論文集文章「新幾內亞高地有社會群體嗎?」,現在已經成為經典名文。對於這個問題,Wagner的答案是:沒有,新幾內亞高地沒有社會群體。Das ibi人確實有著群體的名稱,有時也會以類似繼嗣群體一般的方式來談論這些結群。但是,成員資格、婚配對象、禁婚對象都不是由繼嗣原則決定。事實正好相反:婚姻與交換等行動誘導(elicit)出群體的成員資格(Wagner, 1974, 107–11)。群體是被隱含(entailed)以及即興的(improvisatory),是來自於每個人的政治選擇和行動。人們的行動既受過去影響,但更充滿了創造力──或者說創造性正是這些行動的鮮明特性。Wagner認為:人類學家傾向於把自己關於社會群體的先見(preconceptions)加諸於其他社會。這麼一來,人類學家就像是殖民行政官員,試圖透過讓達利比人建立新的聚落,把當地人合併為「有分明界線的西方式群體」以「把事物梳理清楚」。他們會很快地發現:這些外來力量促成(foreign-impelled)的單位會迅速解體(114, 119)。

1979夏天,Wagner帶著孩子Erika和Jonathan前往新幾內亞的另一個田野地:新愛爾蘭(New Ireland)中北部海岸巴羅克人(Barok)的巴肯村落(Bakan)。他在那裏進行了九個月的田野工作,之後又待了一個暑假。研究成果就是1986年出版的Asiwinarong: Ethos, Image, and Social Power among the Usen Barok of New Ireland(Wagner, 1986a)。在此書中,他進一步討論關於成對元素、消除(obviation)、社會結構是由創造力的行動誘發而來(elicited)的觀念。巴羅克領導人透過「誘使」集體性以產生社會權力。他們精心製作也拆解富含巧思的形象,這些形象會包納、圈限,或者「包含」集體性與其力量。巴羅克人增長自身權力的方式,是透過修辭展演、欺騙、儀式化的巧計(巧計誘使他人透過觀點的變換以及圖地轉換,進入非比尋常的揭露經驗)。

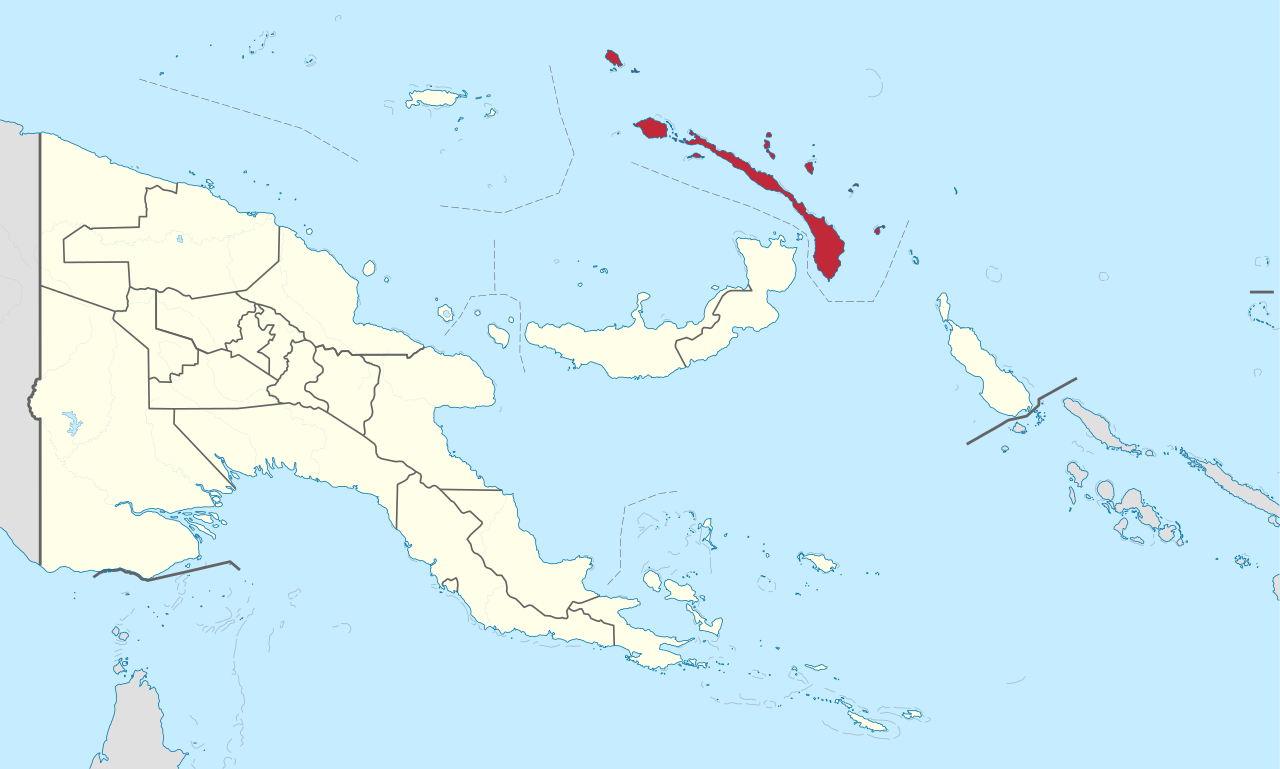

地圖:巴布亞新幾內亞新愛爾蘭省(紅色部分)(圖片出處)

地圖:新愛爾蘭省。Barok人(圖片出處)

Wagner所討論的誘使(elicitation)、包納(containment)、揭露(revelation),是社會性的創造行動的基本模態,啟發了後來的「新美拉尼西亞民族誌」,這個民族誌潮流強調當地的文化形式和創造性(creativity)與創發(innovation) (Scott, 2007)。1970年代晚期,他也開始了和Marilyn Strathern的長期且豐碩的知識往來。和Wagner類似,Strathern也建構了當地人理論與人類學理論之間的對話(特別是與性別相關的議題),並比較當地人理論與人類學理論中什麼是自然「既定」,有別於人為創造的基本假設(Strathern, 1980, 1988; McKinnon, 2017, 160–64)。1986秋天,Wagner前往Strathern任職的曼徹斯特大學訪問一個學期。

接下來30年,Wagner持續書寫Daribi人和巴羅克人的修辭術(figures of speech)以及創造性,但逐漸地從民族誌描述轉向更加抽象的探討。透過和人類學知識創造、現實(reality)的性質以及人類境況的類推,探討從當地人修辭術出發可能揭露的課題。這個取向從他的早期作品(如The Invention of Culture)已然展開,但現在這支討論路線開始延伸,進入不斷增長分歧的複雜性與自我指涉性的領域。

1982年,Wagner發展出一堂關於卡洛斯.卡斯特內達(Carlos Castaneda)小說的人類學課程,接下來每年教授,教了36年。小說敘述主角跟隨據稱在美國西南與墨西哥的亞基(Yaqui)印地安巫師學習的經歷。[iv] Wagner曾經在新幾內亞跟著巫師亞本努及埃(Yapenugiai)學習,和卡斯特內達的小說相對照之下,也有了新的意義。他和Edith(Edie)Turner等人一起實驗性地詮釋人的夢,解讀他們的身光(auras)。他也開始教授另兩門定期課程,一門關於科幻小說與奇幻文學,另一門是關於維根斯坦的語言遊戲。他著重波赫士作品中奇幻的悖論和謎語,波赫士的反邏輯風格也影響了Wagner,成為他的作品特色(如Wagner, 2001, 2010, 2018)。他愈來愈像是知性上的魔法師(intellectual trickster),展演在神話與科學之間觀點的修辭調換,靈巧地鬆動西方文化老生常談的二元對立:奇幻與事實、智慧與研習、精神與物質、自然與文化。他也使用在 Daribi、巴羅克以及其他新幾內亞演說者的修辭技法──在間接性的談論中靈活挪移,表面的論述既掩蓋也意味著更深層的意涵,而只有嫻熟的聽眾才能領會深層的意義。在Daribi語言中,這種有力的修辭形式稱為porigi po(意在言外,the speech of remote intentions),也就是「一旦被說出來的時候,就轉過頭去背對自己的言談」(”talk that turns back upon itself as it is spoken”)。[v]Wagner在行文中很常使用此種修辭技巧。他喜歡把某個觀念──特別是像「時間」此種線性的觀念──背對它自身摺疊起來(folding an idea back on itself),然後伸展和重新摺疊這個觀念,像是太妃糖(taffy)一樣,讓讀者身陷繩結。

2000年夏天,Wagner最後一次造訪巴布亞新幾內亞。由博士班指導學生Michael Wesch陪同,回到卡里穆伊山。抵達庫魯貝時,他的Daribi導師亞本努及埃剛過世不久。葬禮後的某個清晨,Wagner醒來,看見帳篷外出現一隻黑色的考瓦利鳥(Kauwari)。在當地神話中,這種鳥一方面帶來死亡,一方面也會帶來獵物(比如鳥與動物)(Wagner, 1967, 40)。Wagner回到帳篷寫筆記,小憩之時,夢見自己被一隻巧詐的黑鳥附身,這隻鳥「棲息在我的肩上,雙翼高舉,將光灑落在我的後腦勺」(Wagner 2010, 55–56)。Daribi人將這個夢解讀為來自亞本努及埃的訊息。亞本努及埃就像其他偉大的巫師,也像是神話裡的英雄,已經成為「地靈」(place-soul),和地景融合,透過夢來協助活著的人(58)。「地靈」的意義,是這位過世巫師教給白人老友的最後一課。

2011年,Shaffner陪同Wagner前往巴西參訪一個月,The Invention of Culture甫在當地以葡萄牙語翻譯出版。他造訪了瑪瑙斯(Manaus)、里約熱內盧等地,和亞馬遜巫師、地方領袖、學生與學者相談,這些人深受Wagner的理念啟發──人類學和當地人的知識應該是彼此平等的「觀點交換」(reciprocity of perspectives) (Rizoma Audiovisual, 2022)。後來Wagner提及很多次,這趟旅行是他人生的亮點。

巴西.內格羅河上游(Upper Rio Negro).2011夏(圖片出處)

*推薦欣賞:埃爾蘭·蘇扎 (Erlan Souza) 和古斯塔沃·索蘭茲 (Gustavo Soranz) 執導的紀錄片《觀點交換:羅伊·瓦格納在亞馬遜》(2022)。片長42分鐘。

Wagner在教學研究的長久生涯中,培育了好幾個世代代的人類學家,包括Sandra Bamford, Jaimie Pearl Bloom,[vi] Tatiana Chudakova, Brenda Johnson Clay, Doug Dalton, Gary Dunham, Matthew Engelke, John Farella, Marianne (Mimi) George, Alma Gottlieb, Joe Hellweg, Chris Hewlett, Barbara Jones, Alex King, Roger Magazine, AnjanaMebane-Cruz, Charles Piot, Alessandro Questa, Joel Robbins, Giancarlo Rolando, Margo Smith, Elizabeth Stassinos, 以及Michael Wesch。[vii]他就如同Schneider支持自己一般,慷慨地支持學生。在審查其他學者作品時,他也經常是極為仁慈的審查人,還寫了無數正面的審查意見與長聘審查信。

許多認識Wagner的人,都記得接近研究室的門時,會聽見裡面傳出古老機械打字機上的打字聲。和Roy的談話天南地北,範圍包括中世紀歷史、巴羅克成年禮儀式、馬雅曆法、量子物理學、數論、北美野人(Bigfoot)、格林童話、籃球、西洋棋、貓、康德、黑格爾、維根斯坦、貝特森(Gregory Bateson),艾雪(Escher)的畫,俄羅斯的唱詩、中國山水畫、郊狼的故事,毛利人的宇宙觀,卡斯特內達和巫術。和Roy談話會佔去一天中的不少時間。他的思路綿延,且不尋常地不為緊迫所動。乍看之下,他若不是身處另一個世界,就是不切實際。

但是這位警察局長的兒子,以政治層面而言也可以相當地精明能幹。1968年,在卡里穆伊山,Wagner目睹附近古米內(Gumine)區域的人進入Daribi人的土地。古米內的土地稀少,人口遽增。他們洗劫林地,使用暴力,透過恐嚇與和欺騙攫取Daribi的資源。有個傢伙配戴閃閃發亮的徽章,假裝自己是個官員,還被不明就裡的Daribi村民熱情款待。Daribi人當時沒有土地稀缺的觀念,大幅低估了這位仁兄帶來的威脅。這傢伙宣稱Daribi人的土地「在亞當和夏娃的時代」就已經屬於自己的祖先,達利比人若要保有土地,就必須要為他無償勞動(Wagner 1971, 29)。Wagner向澳洲殖民行政(當局)抗議,當局終於派遣真正的官員到卡里穆伊,強迫冒牌者離開。此時Wagner驚訝地發現,居然有行政官員鼓動古米內周圍覬覦土地的人們遷居到人口密度遠遠低於古米內的卡里穆伊。行政當局甚至企圖在崎嶇不平的地景上建一條四十英哩長的道路,以利人口迅速移動(Hicks, 1971)。

預見了山雨欲來的剝削與流離失所等慘況,Wagner耳邊響起了警鐘。他在著名的澳洲對新幾內亞事務委員會(Australian Council on New Guinea Affairs)雜誌上發表了一篇尖銳的揭露文,表示:自己並非意圖「完整無缺」地保存卡里穆伊,但必須警示族群滅絕的危險(Wagner, 1971, 27)。他反駁殖民者的合理化理由(如遷居勢不可擋,會形成「最大多數人的最大好處」,墾殖者會幫助Daribi人「進步」(progress)等等(30, 31)。Wagner表示:此舉將導致和美洲、非洲、印度、玻里尼西亞與澳洲等地數世紀以來的相同遭遇,也就是定居殖民主義對原住民的掠奪,是「毫無意義的不幸」(30)。Wagner對一位澳洲報社記者提起箭在弦上的遷居方案,記者的報導直接槓上新幾內亞的澳洲行政官(Australian Administrator of Papua New Guinea),甚至和Wagner一起去卡里穆伊實地調查。很快地,新幾內亞人即將遭遇的「被征服」(subjugation)橫禍,在雪梨登上頭條新聞(Hicks, 1971)。遷居計畫和預定要建的路就此擱置。直到今日,卡里穆伊還沒有車輛可通行的道路,即使目前正在建路,但只在2020年才加緊動工--很巧地,就在Wagner過世後(Nii, 2019; Tabie, 2020a, 2020b))。

Wagner的作品在美國之外流傳甚廣(如ulley, 2019; Kelly Luciani, 2010; Pitarch and Kelly, 2018)。他預見人類學本體論轉向「概念上的反思性」(Holbraad and Pedersen 2017,70),在巴西人類學的「對稱」轉向中得到進一步發展(Abaeté Network, 2005; Viveiros de Castro and Goldman, 2012)。在巴西亞馬遜雨林區心臟地帶,在瑪瑙斯的亞馬遜聯邦大學(Federal University of Amazonas),由亞馬遜原住民研究核心群(Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, NEAI)進行的原住民研究計畫,就是上述轉向很好的例子(Santos and Dias, 2009)[viii]。

Wagner的觀念也深深影響了其他原住民人類學家的著作,比如巴布亞新幾內亞的學者與博物館館長 Andrew Moutu(2013)。Wagner就像他的Daribi老師一樣,透過各種方式,持續地啟發與協助在世的人。他的手稿目前位於密西根安娜堡,由Shaffner管理,Shaffner希望能將這些手稿交給芝加哥大學Regenstein圖書館特藏研究中心收藏。

致謝

本文材料來自已出版的文獻、友人的回憶、Bashkow和Roy談話的筆記、Roy於2015年九月30日在Bashkow的研究生課程「新幾內亞人類學」上談自己的知性自傳。兩位作者各自累積許多Roy的打字手稿,包括:信件、十四行詩、圖畫、哲學思索、課程大綱、學生提示,這些都是Roy多年來創造且帶給我們的。此文也受益於他的同事與友人的回憶,包括Ellen Contini-Morava, Fred Damon, Eve Danziger, Iracema Dulley, Jeffrey Hantman, Dawn Houston (formerly Hayes), Adam Louis-Klein, Susan McKinnon, Gilton Mendes dos Santos, George Mentore, Peter Metcalf, Jack Morava, David Sapir, 以及 Michael Wesch。本文初稿曾讓諸多親友閱讀,謹致謝忱。他們是:Doug Dalton, Lise Dobrin, Marcio Goldman, Richard Handler, Yu-chien Huang, Dan Jorgensen, Joel Robbins, Giancarlo Rolando, Marilyn Strathern,以及Jon Wagner。特別感謝Jonathan Wagner, Erika Wagner, 以及已過世的Brenda Sue Wagner。

引用書目

請參考https://doi.org/10.1111/aman.13847的引用書目。

註解

[i]在西北大學,Wagner的取向和Paul Bohannan很不同。這是他離開西北大學的原因之一。

[ii] 譯註:analogy是Wagner相當著名的概念,中文暫譯為「類比」或「類推」。

[iii] 譯註:簡言之,是交換行為定義了群體,區分了你我,而非先有我群他群之分,之後才產生交換行為。

[iv] Shaffner提到:在他擔任Wagner課程中的討論助教時,Wagner也談到對卡斯特內達的批評(Wallace 2003)。並坦白說:Castaneda小說有部分是抄襲的(plagiarized)、有的情節是他自己發明的,資訊有時是錯誤的。他也不喜歡卡斯特內達的某些信仰。但是Wagner喜歡卡斯特內達的小說敘事技巧:在每個情節轉折點,人類學家的自以為是地位都漸漸削弱,角色的經驗如此戲劇化地呈現,顯示出當地人知識的完全真實性。Wagner覺得:作為小說,卡斯特內達的書就像是其他科幻小說與奇幻文學,可以描述一個不受科學論述文化束縛限制的世界,這使得[小說]以傳達不熟悉世界的現實而言,比起人類學的學術文類都要強大──至少就教大學生而言。

[v] 出自Wagner ((2018, xv, 9)。這種修辭形式,在整個新幾內亞都有著類似的例子,包括Orokaiva的timu hatirari ke (取代性的言語,substitution talk),也就是,言談就據於自身隱藏的意義之位置上(talk that stands in the place of its own hidden meaning);參見Crook and Shaffner(2011, 162), Dobrin and Bashkow (2010, 376–78)。Wagner認為,這種言談提供了文化意義之流的當地模式,說明意義自身是如何在不同的人之間「觀點的交換」(reciprocity of perspectives)(此處是說者與聽者之間的觀點交換),深具創造性地產生。

[viii] 和NEAI有關的亞馬遜原住民人類學家包括: João Paulo Barreto, Jaime Diakara, João Kennedy (Bu’u), 以及過世的 Higino Tenório,都曾在2011年和Wagner在瑪瑙斯見面討論。以對稱性轉向的多元主義精神來說,「人類學家」的地位並不是專門屬於受過學術訓練的人,也同等地屬於那些嫻熟原住民知識實踐的人。對稱性人類學認為:原住民知識實踐也是人類學的科學,類比於歐美的人類學科學。這兩者奠基於不同的根源和經驗,而這正是使得複數人類學彼此對話可以產生豐碩成果的原因。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

Ira Bashkow, Justin Shaffner(作者), bricoleur(中譯) 人類學家 Roy Wagner (1938-2018) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/7000 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應