當交大保持沉默,城市開始思考

2011年,我藉由芭樂人類學寫給交大校長一封信,到今天已經超過8年。這些年間,我走訪一般稱為「科學城」的不同角落,嘗試了解信裡面提出來卻未得到交大校方回應的疑問,也就是璞玉計畫的必要性以及其社會文化影響,因此進入一段奇異之旅。科學城一詞雖然通用於一些官方文件與坊間談論,但並非一個界線固定且指涉清楚的正式地名,甚至也不是區域的通稱。1993年當時的國科會科學工業園區管理局與台灣省政府住宅與都市發展局提出「新竹科學城發展計畫」,成為後來這個區域都市發展的主要上位計劃,不過當時提出的科學城涵蓋範圍和後來的實際狀況並不大一樣,原來的區域規劃並沒有完全實施,倒是因為新世紀民主轉化後的中央與地方政治的轉變,都市的規劃與實施跟著改變,科學城的想像範圍與內在特質也不一樣了。

這個帶點未來主義的名稱,其實蠻合乎晚近都市理論對都市與都市化的看法。Neil Brenner援引Henri Lefebvre的完全都市化預言,稱全球都市紋理正以內爆/外爆的動力學擴張,大規模進行領土轉換,「資本主義的發展、增強與世界性擴張產生了巨大且複雜的的都市情況…非都市領域正被捲入於一個鋪天蓋地的世界大改變之中,也就是資本主義都市化過程,都市的意義必須在理論和實際上根本性地加以重新想像」。

科學城正是類似動力學的產物,連結了新竹縣市的幾個鄉鎮市成為一個大規模的都市叢集。當然會有這個稱呼,倒不是因為最近的創意城市或智慧城市的熱潮,只不過因為竹科從1990年代初期,就嶄露出積體電路的製造潛力,到現在更生產超過全球使用一半以上的晶片。令人好奇的是,從晶片製造到都市紋理的擴散,科學城究竟是如何誕生與重組?

從1990年代初期至今,科學城慢慢組裝成形。雖然一開始官方設想的新都市是要支持竹科具有戰略重要性的生產任務,以完成生產與再生產的資本與勞動循環,不過我的調查顯示,科學城的都市化過程其實比這個經濟思考更複雜。竹科當然不可或缺,沒有它許多事不會發生,如人口的大規模移動與基礎建設的快速到位,但是科學城打造捲進了許多其他的行動者,包括人與非人的力量,導致多重的都市化軌跡,或者說是都市的多重世界。

2011年一封email將我帶入科學城的這個多重世界,新竹縣政府與交大合作主導的璞玉計畫可能會徵收400多公頃農田,因而毀去無數家園。要求交大校內公共討論未果後,我開始科學城的探索之旅。隨著都市紋理攻城掠地,科學城的形狀也跟著改變。這個改變牽涉多重世界的衝撞,類似的案例很多,1980年代,Neil Smith發現紐約下東區的種族與階級鬥爭的新疆界,Arturo Escobar則在南美洲哥倫比亞的雨林裡遭遇領地的鬥爭。我試著從科學城的周邊開始探索,那些還是水田、菜園、果園或只是生草的平地、坡地、水岸和濕地,然後朝向戒備森嚴的高科技廠,還有忙著尋找機會舊城/新城區。穿梭於這些多重世界,我發現生活就如 Tim Ingold所言,「在細小的事物中形成、持續與壞去」,Ingold使用所謂的球面(spherical) 想像來抓住生活的豐富性與複雜性,有別於全球視野,強調棲息與居住的世界先於超然客觀觀察下的世界。

2018年夏天,我開始跟竹北東海里的田守喜農友學習種田,田守喜採用友善耕作,不施放化肥與農藥,這使得農事變得耗費時間與體力,尤其是除草。雖然福岡正信等自然農法創始者認為雜草可以和稻子並存,並不會減低產量,但大部分的農人仍然很難放任雜草叢生。他教我如何分辨稻與稗(節的地方有毛),那些雜草拔除後,踩入田土裡,腐爛後變成土壤的營養(尖瓣花,可食),那些則一定要撿到田埂,否則又會立刻長回(俗稱跳跳虎),那些則必須裝袋帶走,因為就算放置田埂,也很容易長回(俗稱蛇草)。那年夏天,我用秧苗的眼界看周遭,手腳並用笨拙地完成田守喜交待的任務。

(circa 1930,藏於國立台灣大學總圖書館)

到底這樣的居住觀點可以讓我們看到甚麼世界,那些不見於或隱藏於科學城官方版規劃書的世界,包括人與非人主體的世界? 田守喜跟我提到竹北六家曾經生產貢米,直到今天,稻米品質仍舊冠全台。日本時代進行的全台農業調查,說本地區生產稻米與輪作甘藷,當然台灣米作的歷史更早,地理與歷史學家都提到稻米生產技術的改進,進而全面的水田化,和清朝在台灣統治的確立有關(參考施添福和林玉茹的書)。事過境遷,黃樹仁的《心牢: 農地農用意識形態與台灣城鄉發展》(2002)一書強調台灣的水田稻作自1960年代工業化之後,就不應以原來的樣子存在,甚至認為台灣應該放棄稻米種植。

「種稻子」因此變成爭議焦點,我的田野可說見證了一幕稻子的求生記。在一篇即將出版的文章裡(新疆界: 科學城的誕生與重組),我提到ANT理論領導者Michel Callon(1986)的文章“Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay”處理干貝養殖知識的轉譯過程的研究方法,對我們看待科學城裡的種稻問題可以有一些啟發。這篇經典論文首先指出法國St. Brieuc Bay干貝養殖的危機,並指認出為了解決這個危機出現的個別行動者 (包括科學家、漁民與干貝),以及接踵而來的知識轉譯過程,尤其是定位出所謂的強制通行點(obligatory passage points),也就是共同問題所在。利用這個方法,我們可以發現此新稻作生態學的共同問題在於,稻子如何無毒(無化肥、殺蟲與除草劑)健康的生長結穗,這個共同問題正在號召不同的行動者加入知識轉譯的行列,包括強調有機或友善耕作知識的研究與實踐者,友善耕作的專或兼業農民以及無毒稻子本身。

前面已經說過科學城蘊含著多重世界的交纏衝撞,有時候半導體的研究者看得比我們社會科學家還更清楚。李雅明在《半導體的故事》一書,說半導體元件是工業社會的稻米,一日不可或缺,用來說明半導體產業在新竹的擴張其實相當貼切。半導體產業在新竹的擴張,35年下來代表了工業與農業矛盾的持續展現,最新一波則表現在大規模的農地徵收與農村消滅。這應該是30多年來新竹空間變化與區域發展最大的影響因素,新竹科學園區的建立與發展打掉重練了新竹的東區,甚至往東延伸竹東,往北至竹北,往南到竹南頭份,形成一個半導體經濟特區。

我認為這個區域擴張過程和半導體產業處理的矽物質的生命歷程有關,亦即矽在不同階段與不同狀態的空間呈現與分布。矽砂開採之後到成為我們手上的3C產品前的生命歷程,包括了提煉過程的單晶矽到多晶矽,高矽純度的多晶矽經過長晶過程成為矽棒,切割後變成晶圓廠裡的晶圓,經過設計、加工、製造,再送至封裝與測試廠,成為半導體的元件。新竹科學園區及其周邊區域,簡單來說就是這個矽生命史的空間配置圖,換句話說,半導體產業除了設計微小世界裡的電路外,也生成都市空間的矽迴路。

我也涉足海邊濕地,科學城規劃原想設立一個海埔地工業區,擴大原來香山工業區的範圍,後來因為環保考量作罷,暫時赦免了濕地的螃蟹與貝類,與山上海裡的生態。不過竹科大污染後,香山生態仍無法倖免,重創養蚵產業。風電則是最新一波的技術介入,新竹號稱風城,有名的新竹米粉和新埔柿餅就是前人掌握風的空間動力學的產業文化成果,持續至今。不過晚近風力產業在新竹的發展卻較崎嶇,若非行政院經濟部能源局最近的「千架海陸風力機計畫」,新竹區域在這個產業發展的意義早已不復記憶。其實早在1980年代,工業技術研究院就曾在湖口山區設置了試驗場,進行風力機的研究與製造,當時的水準其實已接近風力技術輸出國丹麥的製造能力等級,可惜因政策關係,相關研究在1990年暫告一段落。直到2002年,工研院輔導竹北鳳岡的正隆紙業公司設置了兩座由丹麥製造的風力示範機,算是宣告了新世紀新竹乃至全國風電建設與產業的開始。截至目前,從新豐、竹北、新竹到竹南海岸、豎立了為數不少的風力機,相當程度改變了海岸景觀與社區生計與生活。2012年開始的「千架海陸風力機計畫」,更加大與加快這個景觀改造工程,目前正在竹南外海進行的離岸風場的評估與設置,更將這個景觀改造工程延伸至海上,但也因此造成更大的生態疑慮。

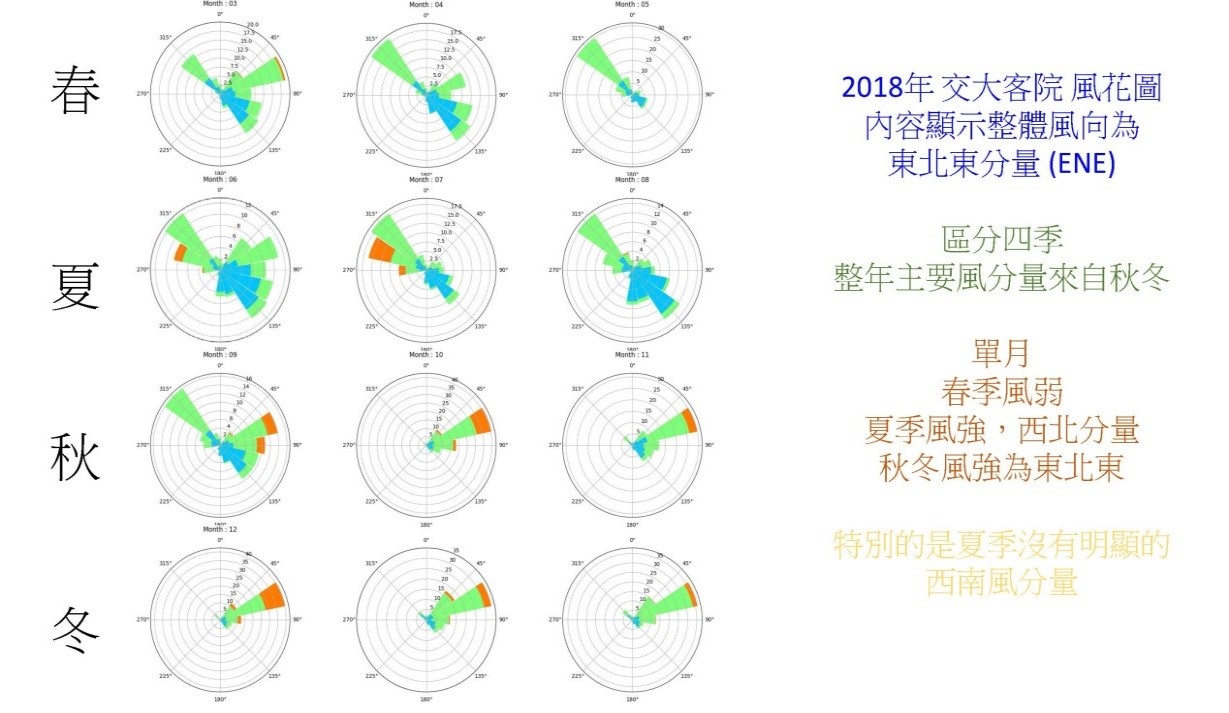

隨著東北季風我來到香山濕地的生態遺跡,觀察居民與魚蝦蟹們的復育努力(國立清華大學的李丁讚教授是這方面的先驅 )。風是大氣現象,在地表時會和地形地貌產生交互影響,是重要的環境與氣候因素,同時風和其效應也是意義生成的重要憑藉。我深入檢視在這個過程中自然/文化邊界的游移,產生都市空間重構與日常認知轉換,因而造成的風景與風情的改變。風景指的是因風形塑的土地景觀,而風情則代表隨風而生的(非)人文社群與生活。

科學城裡眾聲喧嘩且思考各異的行動者,重組了科學城。最近的都市組裝理論讓我們看到原本隱而不見的關係與連結,城市因此是一個多重物件(multiple object),是「偶發、特定、局部與異質」的結果 。我們必須透過這些新關係來探索這一個全新的都市世界,文(圖)中的多重物件與物種提供了方便的窗口,讓我們得以瞥見科學城實際與可能的過去/現在/未來。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

莊雅仲 當交大保持沉默,城市開始思考 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6728 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應