就在雙北進入三級警戒的前一天,我還戴著口罩跟學生們在水源校區遺址持續著寒假未完的工作,當時已經進入遺物逐漸減少,土壤生態開始變化的階段,暗示著我們可能越來越接近人群到此最早的那個時間點,得更加注意這些變化,經過一段時間與「坑」的相處,雖然學生們的感受越來越敏銳,然而由於預期的改變及擔心疫情對後續的影響,我鼓勵學生們運用新的工具來發掘,於是習慣了的身體姿勢必須重新調整,開始聽到學生們的哀嚎,然後不自覺又換回原有的工具,我在旁邊不斷的鼓勵著他們,試試看新工具,沒說出口的是,新工具可能可以幫助你們更容易看到新的現象,也可加快發掘的速度,但是看著烈日下帶著口罩的他們,我吞下這些話,告訴自己,為何要剝奪他們自我判斷的機會,我是奠基於我的經驗及各種現實狀態的考量來做判斷,然而面對地底下的未知,我何嘗不也是在探索,那何不讓他們自己去探索,這似乎是我在田野中不斷重複上演的內心戲。

考古發掘是考古學給社會大眾的第一印象,也是考古家自我認同的基礎,即便很多當代研究者漸漸走向實驗室裡物的研究,但是考古發掘仍是進入考古的起手式,考古家們聚會時,談論的往往也是發掘的大小事,每個人都有屬於自己的田野故事,第一次看到遺物,第一次受傷,最特別的發現,最差的合作者等等,這些故事往往是情緒滿滿,雖不至於會讓人淚流滿面,但講起來不是會引起哄堂大笑,就是會讓大家咬牙切齒。田野讓一群不甚熟悉,甚至不認識的個體長時間聚集在一個空間裡「貼身」相處,田野結束後,原先充滿差異的個體可能會漸漸形成某種群體認同,也有可能會演完一場灑狗血的八點檔,甚至會有刀光血影,畢竟考古田野裡,每個人都是帶傢伙的。

考古發掘也是考古家獲取第一手資料的主要方法,而發掘的技術及方法則隨著科技的進步及對於遺址形成的理解而有所改變,從最早收集古物式的「挖」掘到隨著層位變化的「發」掘,考古田野的現場不斷在變化。這樣的田野現場多元樣貌,不但與考古學本身發展的歷史有關,更反映出當代全球政治、經濟及知識權力間的差異。雖然如此,考古發掘有很長一段時間,卻被視為純科學的工作,田野發掘的教科書常常像是一本機器操作手冊,從如何拉坑、記錄到發掘各種現象的方式都有SOP,彷彿只要熟讀手冊,接下來就會操作機器,生產出考古資料。這樣的想法一直要到1990年代末期,考古學家才開始對田野本身進行反省,最著名的就是Ian Hodder所提出的反思式田野工作,他用了一個非常有趣的比喻,「在鏟子的邊緣」(At the Trowel’s Edge),鏟子是考古田野最常見的工具,而Ian Hodder用此強調,發掘時的每個動作都是一個詮釋的開始,他甚至認為,雖然從發掘到完成研究中間歷經非常漫長的過程,但是可能早在鏟子放下去的那一瞬間就已經決定了研究的基本樣貌。雖然他指出發掘本身就是不斷詮釋的過程,質疑過去視發掘為純科學、客觀的場域。然而他卻忽略了,發掘不僅涉及到考古家的理論架構,在田野的現場,印刻在發掘者身體的生命經驗、不同的心理狀態、手中的工具、不同工作者間的互動、現場的環境(舉凡土壤狀況、天氣變化、天上飛的地下爬的動物)及各種不同的聲響等都會相互作用,影響著每個發掘步驟的決定,而非全然掌握在考古家的腦袋裡。

因此當我今年在上考古田野實習這堂課時,捨棄了過去的發掘手冊式教科書,使用了Matt Edgeworth在2006所編著的《考古實踐的民族誌》(Ethnographies of Archaeological Practice: Cultural Encounters, Material Transformations )一書,此書透過不同學者(包含考古家、文化人類學者、語言學者等),將考古田野視為一個研究的場域,從不同面向去了解考古田野現場,包含田野裡不同行動者得樣貌及其權力關係、與在地社群間的關係、考古學者所使用的語言與工具之間的關係等等,透過這些研究可以看出,考古發掘絕非只是「收集」考古資料,發掘本身就是考古知識生產的一部分,而這個生產的過程中牽涉到各種人、非人、物及環境間的互動。

於是在真正進入田野前,除了念些關於水源校區遺址本身的一些資料外,我和學生們讀著不同的考古民族誌,鼓勵他們想像田野的過程,思索田野的意義,爬梳田野裡會遭遇到的問題,比較世界各地田野的樣貌,甚至透過民族誌的描繪,想像自己的田野要是什麼模樣。而在此同時,我們亦利用幾個周末的時間,透過一系列的講座,認識水源校區較晚近的歷史,尤其是國防醫學院時期的水源校區,雖然處在迥異的時間脈絡裡,面對截然不同的社會樣貌,卻共享著同樣的校園空間,透過不同故事及資料的堆疊,都希望讓同學們在發掘前,可以找到或建構出自己與遺址間的連結。

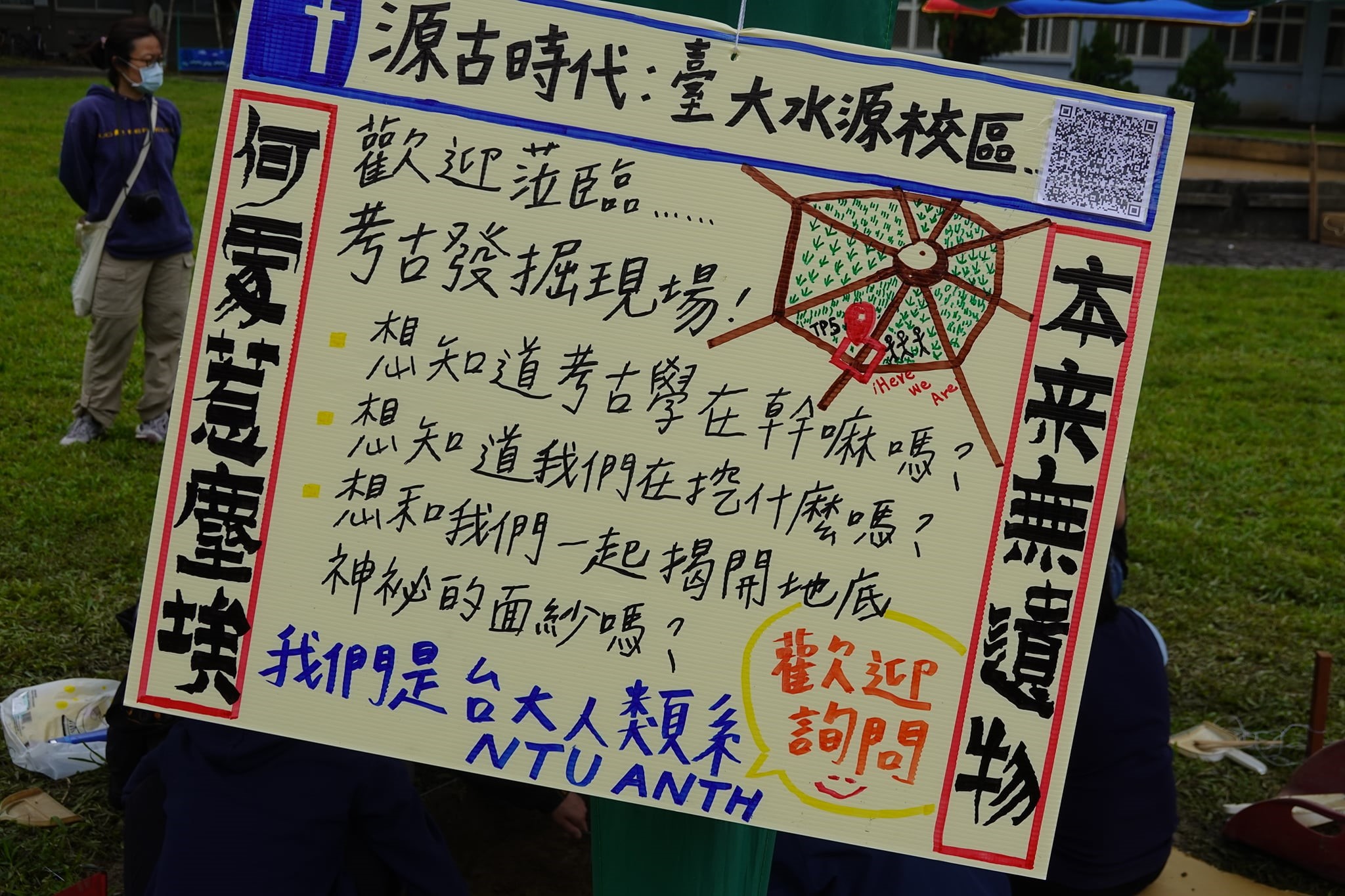

水源校區考古發掘看板。

對我而言,雖然做了這些功課,自己也已非考古初學者,這些年來出入的田野樣貌也算多元,但開始一個田野總還是充滿了恐懼,地底下的世界充滿未知,我們僅能以有限的想像去面對那個無限的可能,我的經驗亦告訴我,總在你覺得你知道時,出乎意料的現象就會跑出來。又擔心自己的想像反被過去的經驗給限制,或許會錯過了重要的線索,更可怕的是,可能還不自知。怎能不恐懼呢!然而也因為帶著一群初進田野的學生,除了代表有著一堆新鮮的肝可以利用,更帶來了全新的視野,不同的身體感受,似乎又讓我稍稍不那麼緊張。

田野進行時,我「盡量」不下太多指導棋,希望同學們透過一起觀察、討論,而思考如何發掘。現代科技更讓存在於不同空間的人一起加入發掘,我們隨時透過網路向不同的專家求救,而開放式的發掘現場,除了學生們的彼此討論外,拜各式宣傳及田野期間的臉書策略,還時時有不同的參訪者加入這個想像的空間,與同學們分享著他們的故事,也由於這些故事,讓田野期間許多的疑惑獲得暫時的解答。尤其是許多困擾我們的各種近代現象,雖說是晚近百年甚至是數十年間的物,但是物與時間的交互作用,讓曾出現在文獻裡的描述變得難以想像。最有趣的例子便是發掘之初便出現的八卦花圃,這些約五、六十年前由國防醫學院藥學系老師所設置的八卦花圃,環繞著水源校區的八卦水池而存在著,雖然透過文獻、老照片清楚知道花圃存在的事實,但是加入時間的要素後,由空心磚構成的花圃成為鐵軌狀般的土壤,這些黑色土壤初出現時,混雜著土壤裡原有的炭塊,著實讓我們費盡腦力思索此為何物?我搜尋著腦中的資料庫,這些黑土有時可以看到與木炭相似結構的纖維組織,有時卻又看到有礦物似的結晶結構,有些又似有微微的磁性,看著出土的位置及深度,又覺得應該與花圃有關,但為何會是黑色鐵軌狀,是木頭做成的花圃嗎?大火燒過造成這樣的現象?但是這些黑土又不全然都是木炭,土壤也與我所見過的火燒土不相似,我不斷在腦海想著各種故事,嘗試將所有的線索放在一起,甚至與許多來參觀的考古夥伴們討論,大家都無法對這看似熟悉卻又少了什麼的現象說一個滿意的故事,學生們只好戲稱這是水源校區的鐵軌。這個困擾我們多日的現象終於在學校總務處的工作人員到訪後獲得解答,他看到這條鐵軌,馬上指出這是當時國防醫學院所設置的八卦花圃,特別的是它們用的是黑色空心磚,而台大接收時並未做任何處理,沒想到多年後竟然成為一堆黑土,數十年的光景,讓原本美麗的花圃成為地底下鐵軌狀的黑土,就在這個謎題解開後不久,學生緊接著挖出了空心磚下的水泥基底,時間就是這麼奇妙!或許若是熟悉植栽的朋友來發掘,應該就不會被這個現象所困擾,但是對我這個不近花草之人,腦海裡有關花圃形式的資料庫貧乏至極,所以對於花圃的想像跟在地底下看到的現象是怎樣都連不起來。但就在這個謎底揭曉後,隔幾日我經過公園時,馬上就看到空心磚的花圃,當時只恨為何不早些看到,不過「黑色」空心磚真的是太挑戰了。此類故事整個田野期間時有發生,時時提醒我們自己所知的有限,也使得發掘過程充滿了不斷解密的樂趣。

水源校區鐵軌照。

水源校區這塊土地人群活動的歷史豐富,然而這次發掘更讓我們看出不同時期人群如何建立與這塊土地的連結。文獻中提及此區域日治末期為國防相關用地,曾經有建築的存在,但是由於戰爭的關係,許多建設或許都是非常臨時性的,然而我們所發現的日治結構,卻看不出所謂「臨時」的部分,無論是水泥鋪面或是房舍基樁,也造成我們發掘時極大的挑戰,學生常笑說在田野練瑜珈,必須扭曲著身體進行發掘,最後只能動用機械來協助搬移,學生們在為這些結構繪圖時,邊測量邊讚嘆這群人的「強迫症」,邊邊角角都沒有絲毫的誤差。然而國防醫學院時期的結構,無論是步道或花圃本身,都可以輕易取起,或許是因為花圃並未是學校所關注得重點,雖然資料不斷強調花圃對於學生的重要性,也或許真反映了過去所謂將這塊土地視為暫時之所。這不同時代對於物的態度,讓學生們在田野裡用自己身體深刻的體會著。

當日本與國防醫學院的相遇。

田野瑜珈照。

而在更早之前,最早來到此地的或許是最清楚反映「水源」地名的人群,他們的生活與水源息息相關,可以看到河水可能數次的接近他們生活的領域,但是他們並未離開,而是不斷與河水及流水帶來的物質互動著,找到在看似不穩定的水源旁生活的方式,河水亦可能連結著他們與更大的世界,於是來自台北盆地外甚至可能是島嶼外的"物"來到這個水源地。而這個過程也讓土壤充滿了變化,發掘時,學生們不斷在土色與土質變化間尋找可能的線索,在深達一米多的探坑裡,學生透過"身體"找到可能曾經為放置柱子的柱洞,真的是透過"身體"感受到的洞,因為完全無法用視覺查覺到它的存在,套句學生的形容,這個洞好像在呼吸,所以後來除了用手發掘,學生也用腳底感受著土壤的變化。

關於田野的故事寫也寫不完,透過每一個發現,建構假設而推翻假設是田野的日常,田野提供大家用身體去感受時間及空間交織的那個瞬間,用想像去連結過去與現在的差異,所以對我而言,田野最動人之時,便是學生們聚在坑邊討論的專注,學生從開始詢問我的意見到後來跟我分享他們的詮釋,漸漸學會了轉向「土地」學習。

我總覺得,只要全員平安歸來都是成功的田野,畢竟很少有學生曾經長時間在戶外工作,面對不熟悉及無法預測的環境,更別提使用他們可能從未碰觸過的工具,所以只要大家無傷無病,我就算是安全下樁。然而每次的田野其實都讓我從學生身上學習到許多,透過他們我重新「看」到可能被我忽略或是習以為常的想像,更重要的是,讓我看到不同人互動所產生的多種樣態。雖然初入田野時,他們可能只是系館相見的同學,但是在田野裡,看到他們每天輪流的轉換工作內容,在狀況不好時互相鼓勵,隨時用大笑來沖淡身體的不適,即便每天在戶外工作了八小時後,還得花兩三個小時完成相關的資料整理及檢查,但隔天早上仍可以看到大家準時出現在現場,我所擔心的刀光血影並未發生,反倒是透過期末的田野分享,看到他們對於這段田野滿滿的回憶及反思,透過田野時每日密切的身體互動,他們彼此間及與水源校區地上、地下的世界有了更深連結。

所以,謹以此文謝謝與我一起度過這段田野的同學們,在這個必須切斷人與人連結的當下,忽然覺得好險有那段必需彼此互相密切連結,甚至是身體糾纏的溫度供大家回憶,也讓我相信,雖然人與人的連結暫時被切開,但我們仍透過各種回憶、土地及對於未來的期待緊密連結在一起。

人與人的緊密連結。

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

很榮幸可以成為水源發掘團隊的一員!

發表新回應