當/讓文化成為日常

在暨大原保地和山林逐漸養成的原青技能

山,是板塊擠壓所造成的自然景觀

山,是自我挑戰去完成的目標

山,是滋潤大地的母親

山,是我們的家

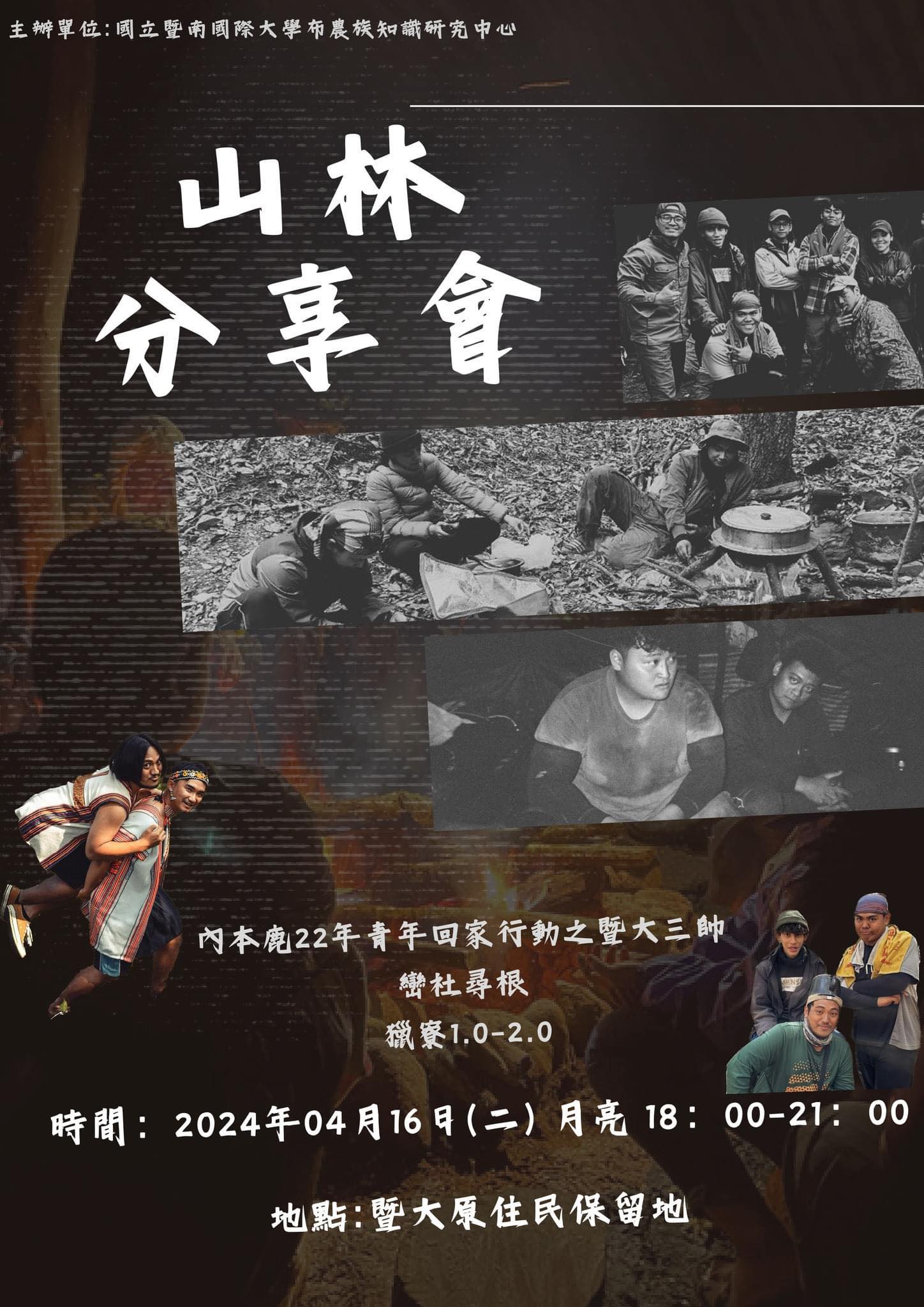

山林小組舉辦了山林分享會,邀請前往台東內本鹿的暨大三帥、用雙手建造了望鄉獵寮的原保地戰隊雙槍組合、尋自己的根帶著風的男人。

他們從原本的稚嫩模樣,逐漸成為可以呼風喚影的男人,而這樣的改變是因為他們心中的火在燃燒,這樣的火是怎麼生出來的呢?而火要怎麼樣延續下去呢?想知道答案嗎?那就過來聽聽這次的分享會吧~

海報設計/臉書宣傳文:暨大山林小組第三屆總召潘念庭/馬哲

四月中的一個夜晚,暨大山林小組舉辦了場別開生面的分享會。坐在整個校園裡我最鍾愛的「原保地」裡,聽著三組學生分享各自的山林經驗和身體實踐,感動之餘,腦海裡跑馬燈地回顧起這十年和學生一起走過的文化學習歷程。

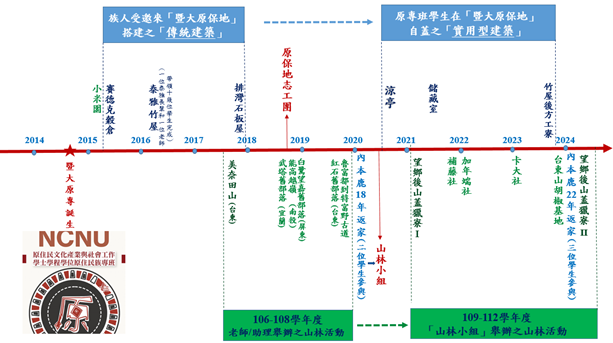

104學年度暨大原專班成立第一年起,我就開始在芭樂人類學部落裡紀錄其中有關文化的種種,從2015年初設置的暨大小米園、2016年正式誕生的「暨大原保地」及隔年落成的排灣族石板屋、2017年暑假起我和助理舉辦的一系列山林活動、2019年底暨大原專創立的第一個族群自主學生會東古沙飛青ngaan、才大二的Ciang和學弟Abis於2020年初參與的內本鹿第18年返家行動,以及同年暑假暨大原保地如何神奇地出現了首棟由學生搭蓋的建物。

在這些我曾熱切講述的暨大原專班故事裡,2020是最豐碩且關鍵的一年:從內本鹿歸來後熱血沸騰的Ciang接下重任成為「山林小組」首屆總召,規劃出一鳴驚人的獵寮行動;漢笙和浩文未仰賴任何長輩協助,獨立蓋出美觀又實用性極高的涼亭。透過他們三人的文化熱誠和技能,讓「暨大原保地」和「山林活動」這兩組前期由老師/助理主導的重要軸線,令人驚艷地蛻變成由原專班學生自主規劃且極具能動性的文化實踐。

看著文化逐漸成為這些學生的內化技能和美好日常,身為老師的我也欣慰地從原先的幕前統籌者,慢慢退居為一個陪伴者和說故事的人。

以暨大原保地為家的Mo’o和Tibu

我高中畢業後本來想留在山上和爸爸一起作農,但媽媽堅持要我出來看看。剛來暨大時不太習慣,要不是有原保地和漢笙學長,我應該早就待不住,回阿里山了。

大四的Tibu和Mo’o是暨大原專第七屆的鄒族學生,而上述Tibu這段話裡提到的漢笙是第三屆的學長,差了四屆的他們卻在學校相遇並且成為同樣熱愛原保地把這兒當作家的好兄弟,我一直覺得這真是上天非常美好的安排。

2020年9月,還在新生訓練的Tibu和Mo’o被同學帶至當時已有賽德克穀倉、泰雅竹屋和排灣族石板屋的原保地,見到漢笙、浩文和他倆正在作最後收尾即將落成的涼亭。「哇,這不是大學嗎? 怎麼會有這麼酷的地方 !」來自特富野和里佳,自小在部落成長很會農作也有山林經驗的兩人,從此如魚得水地跟著漢笙這位暨大原保地開創性人物,一天到晚在這兒晃蕩。

2021年初,甫接下山林小組總召的Ciang慎重地推出其規劃近半年的獵寮行動,由曾引領我們從魯富都舊社所在走到特富野古道的望鄉青年Nieqo和他的父親Tama Lian擔任領隊,帶著暨大學生上山搭建一座族人之後入山打獵、檢視水源時可休憩的獵寮。在Ciang的力邀下,原保地志工團的兩位建築能手漢笙、浩文,以及才大一的Tibu和Mo’o都一起上山,並且成為團隊中最重要的建造工班之成員。

Mo’o (右) 和Tibu (左) 在山林分享會介紹三年前獵寮行動中強大的「暨大原青工班」

在四月的山林分享會中,Mo’o回憶起這個大學生涯中首次參與的山林行動還是非常感動,指著身旁大螢幕上的照片說:

最後一張是陣容最強卡司,獵寮1.0的完工照。完工那天整個疲勞都沒有了,看到我們親手蓋的和當下情境很興奮又很激動,尤其又是和原先還不是很熟悉的夥伴。我認為一個團體就是要經歷這樣的事情,一個團隊才會變得更強大、更為熱絡,甚至關係更好。

坐在螢幕另一側的Tibu謙虛又自信地接著對照片裡的工班成員技能作了補充:

最左邊和(浩文)和右邊第二位(漢笙)是工程師、建築師,我們就是小幫手、小兵,那種100等的小兵,可以完美達成任務的那種,雖然我們沒有辦法可以計劃要怎麼蓋,但我們的執行能力是一百分。

升大二的暑假,漢笙和浩文又著手搭建他倆的第二棟建物--參照賽德克傳統家屋工法的儲藏室,不過這次多了兩個得力幫手Mo’o和Tibu。有段時間浩文忙打工,Tibu回了特富野,即將畢業的漢笙帶著Mo’o一起工作,我常常帶著提神飲料去探望他們。有好幾個夜裡,望著戴頭燈的倆人屋頂上的身影,漢笙在綁竹子,Mo’o專注地觀看,我心裡總有種很幸福的感動。

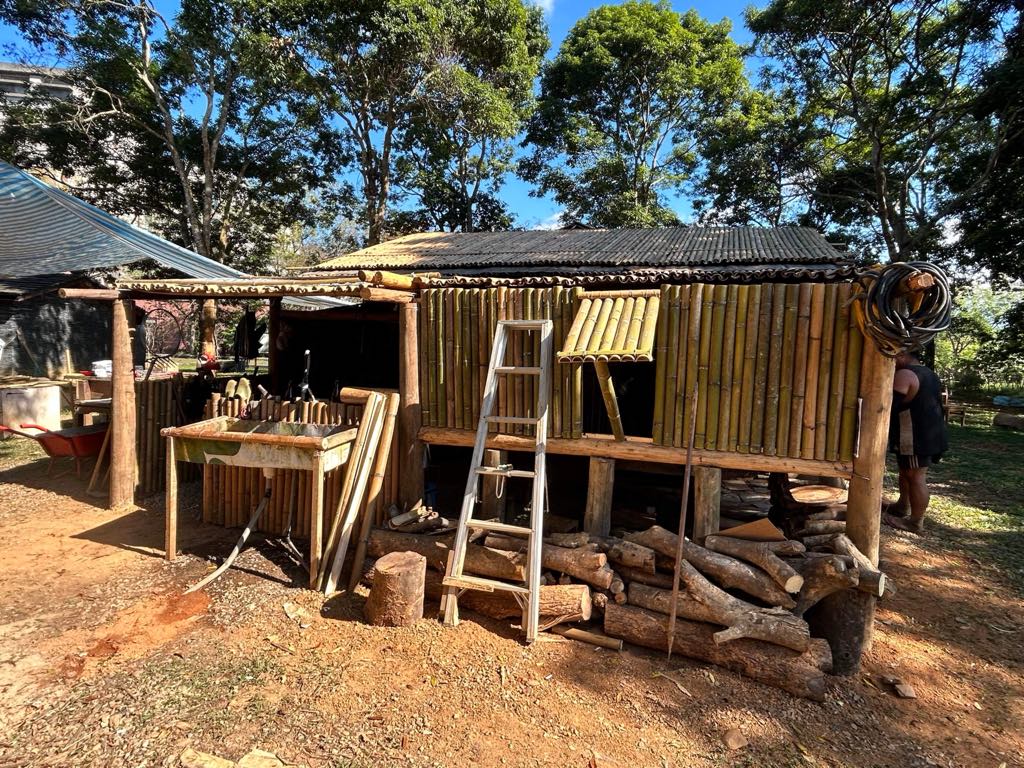

漢笙畢業後原保地沉寂了一陣子,但曾經灑下的火種並未熄滅。升上大三後,Mo’o和Tibu正式接下原保地志工團的總召和副總召,越來越有大將之風的他們不只把整個環境打理的很好,也和從前的漢笙一樣沒事就待在原保地,讓初到或不熟悉這兒的人可以有所諮詢或倚靠。大三下時,我和兩人說希望他們畢業前可以在原保地留下屬於自己的作品,作什麼我都支持,考慮過後,Mo’o和Tibu決定要在大四上修繕竹屋及搭蓋後方工寮。沒想到才敲定這個計畫,已經畢業的浩文又連繫我,說他和漢笙想要回來修繕已經完工三年的涼亭。

於是去年10月初,浩文開著家裡的貨車來回三、四趟把兩個工程所需要的竹子、木頭等建材全部買齊載到原保地,和從屏東北上的漢笙會合後開始動工。說是修繕,但其實是讓涼亭可以再撐五年以上沒問題的穩固工程,因有Mo’o和Tibu的全力支援,才七、八天時間,沒有機械設備純手工的四人不只在原本九根柱子旁各自增添更粗的立柱並多加兩根側柱,同時把屋頂最上層的竹子全部拆掉重綁,還整理、美化了地面和牆面。

涼亭完工後,漢笙因屏東有工作一再催促先行離開,浩文多留了幾天,陪著Mo’o和Tibu一起進行竹屋修繕。10月底,竹屋的新屋頂大功告成,而在此同時,由Mo’o和Tibu兩位鄒族大將主導,加上三位原保地小幫手的竹屋後方之工寮搭建正式啟動。

接下來兩個多星期,原保地彷彿又變身回到三年前蓋涼亭時的魔幻空間,只是這次施法的主角換成了Mo’o和Tibu。因為剩下的竹子和木頭沒有原先預想的多,激發他倆不斷去討論、構思可以如何把這些材料發揮到極致。這段期間,我只要人在學校一定會抽時間來看他倆工作,每次來都被一直長大中的工寮和其中所展現的創意所驚艷,好幾回我看著Tibu拿了根木頭或竹子在那兒比劃,一個人思考著或和Mo’o討論要怎麼作或選哪一種方式更好時,我都覺得他像是拿了支巨大畫筆在空間揮灑自如的藝術家,讓我無法預料最後創造出的會是怎樣的作品。

Mo’o和Tibu帶著三個小幫手一起搭建的工寮外觀

被感動的當然不只有我,有人不只一次突然從屏東衝回埔里探視學弟的成果;11月12日,工寮即將完工的那天,Tibu的爸爸從台中回阿里山前突然說要「順路」來暨大看兒子的作品。從整修涼亭、竹屋屋頂換新,到搭建出具美感又非常實用的工寮,這整整五個星期的時間,Mo’o和Tibu兩人所花的體力和心力,以及展現的技藝與創意令我深深動容又驚喜。但這個魔幻時光並沒有到此結束,因為,兩人還是繼續在原保地創作,只是這回作的是各自的畢業專題了。

Abis與他念念不忘/放的藤

相較於在群山環繞的部落裡成長,進大學前已有不少基本文化技能的Mo’o與Tibu,去年畢業的Abis因在遠離老家卡度部落的北部出生、長大,進入暨大原專班對他而言是一個更加重大的人生轉折。

原本只是單純因離老家近,可以常回來陪阿嬤而選擇了暨大的他,入學後卻被原專班的文化氛圍所吸引,大一上就進入原保地志工團、參加了從魯富都走到特富野古道的山林行程,並且初生之犢不畏虎地和Ciang一起去了內本鹿。大二時Abis成為布農族學生會第二任會長,大三從Ciang手中承接了山林小組的總召,不過在這麼多采多姿的文化學習歷程中,真正貫穿Abis四年大學生活,使其念念不忘/放的,其實是藤。

高中讀園藝科的Abis很喜歡植物,因此大一在原保地的石板屋裡見到有陌生植物時覺得很好奇,經由漢笙學長解釋才知道是藤,處理過後可以作成上山用的背籃。一天他和三位同學突然接到學長邀約,跟著去到學校機車道前面某一戶人家後方,這才見到藤野生時的狀態。把藤拿回來後漢笙說要先曬,幾天之後嗆他們拉了又不削,於是Abis便和同學約了一起去原保地練習削藤。

Abis說當時漢笙建議他直接到埔里的打鐵街買削藤的小刀,這是他第一次有自己的刀,覺得很酷也蠻好上手,斷斷續續削了一段時間後,大二才開始用削好的籐練習編負重用的頭帶。雖然是有一搭沒一搭的編,但Abis心裡想要好好學,於是去找自己部落一位手藝很好的長輩,可惜老人家因生病已經不再做藤編,於是他只能默默地繼續練習基本功削藤。大三擔任山林小組總召時,Abis所主辦的第一個活動就是帶大家去卓社群的舊部落補藤社採藤,也是在這一年,他因緣際會地從網路上影片得知武界部落有一位很會藤編的Teimu阿公,便鼓起勇氣請班上一位也是武界的姊姊幫忙牽線,幾次拜訪後終於獲得阿公的同意,也因此決定以藤編作為大四畢業專題的主題。

阿公答應教你有什麼條件嗎?我問Abis。他說,阿公平常都在自己家門口的小工寮編藤,部落不少人會和他訂,年輕人如果想學就帶削好的藤來,他都願意免費教。Abis第一次帶自己削的藤去時,阿公看了笑笑說作的很粗糙,不是很好的地方採的藤,還跟他說藤濕的時候就要處理乾掉就不好了,他也拿之前編的頭帶給阿公看,阿公笑笑不說話拿出自己作的頭帶給他比較。經過了半年多的學習,Abis最終完成一個maqaicbac (扁型背籃) 、palangan (圓框背籃),以及qabung (米篩)各一,並且以獵寮的意象布置他以藤編為主題的畢展。

如今的Abis回到高中時所學的專業,在一家園藝公司上班,但不只會排假回南投參加一些文化活動,也還在作藤編,上個月才拿自己作的成品上山找阿公看,請他看看有那些地方需要改進。為何繼續作藤編而且好像更積極?Abis說,因為覺得大學時有點混,每種器具只編一個,因此還不純熟,每回要從一種換作另一種時都要重新思考、熱身,所以要繼續作持續作,以後才能像阿公一樣那麼多產。

除了藤外,Abis也在製作布農族女用的網袋,這是之前在布農族學生會時和Ciang學的。他說作了一個給女友揹回部落參加祭典後,她的阿嬤看了喜歡說要訂,不過上一年講到現在都還沒作好,因為他要先作給自己的家人,希望每個家人都能擁有他所作的網袋或背籃。

Abis說,他還在學習如何平衡工作和自己想做的事,不過有時候會很累,就是真的很想睡覺的那種累。

身體累心卻很豐盈,我知道的。

未完待續

今年三月,山林小組終於重返三年前所搭建的望鄉獵寮,本以為這回的2.0行動只是修繕,沒想到領隊的望鄉青年Nieqo和他的父親Tama Lian又再度給我們不可思議的神奇任務,不僅拆掉原本的竹結構改用杉木重建,而且這些要用的杉木是在溪的對岸。Tibu笑著說:「Tama 應該是覺得三年前第一批這麼猛,這次第二批應該也差不多,所以就想到要去對面搬杉木,覺得第二批應該也可以達成這種艱難的任務,沒想到……但最後也都有達成,我覺得很棒」。

獵寮行動2.0:協力運送杉木過溪

獵寮行動2.0:大合照

再度帶領暨大原青團隊上山蓋獵寮的tama Lian雖然工作時依舊話很少,但卻多了不少笑容,而且上回休息時總在一旁默默的他,這回卻加入我們最後一晚的心得分享,並且在聆聽所有人的感言後,用不太輪轉的中文先向我們道謝,然後解釋了他為何總是默默工作,而不開口教怎麼作的原因:

謝謝你們為我們卡里布安(望鄉)作這個工寮,所有的獵人都很高興幫他們做這個很大的工寮。

你們工作你們就是用看的,我不會叫你們去作,我是讓你們看,因為我的作法是跟以前老人家的布農族的作法……我一個人該作的我一個人作,你要學就只有看,我所做的跟我爸爸的作法一樣 ,他怎麼教我就也是怎麼教小孩子這樣。

原住民傳統的文化傳承不是靠一個指令一個動作的教導,而是學習者要長期觀察、摸索、詢問,然後透過實作不斷修正、進步,讓自己越來越接近心目中手藝很厲害的長輩,這是我長期以來看著學生在暨大原保地削藤編藤、作刀作菸斗、蓋各種也許不「傳統」但很實用的建物,以及參與這兩次望鄉獵寮行動所獲得的最深刻體驗。

在一篇修修改改數年終於在日前被某期刊接受的論文裡,我將暨大原專班比喻成傅柯所稱的「異托邦」。在這個因原住民知識而有著不太一樣的視界和力量,同時不完全被績效控管的異質空間裡,我的一些學生透過暨大原保地、自主學生組織和山林小組,身體力行地進行自己真正想要的文化實踐。在陪伴的過程中,我感受到他們展現的強大能動性,和經由持續行動逐漸累積之對文化的自信、認同以及與土地和長者所建立的連結,並且確實感受到文化已成為這些學生內在的一部分以及未來前行的重要力量。

學期即將結束,在暨大原專班滿十週年這個值得紀念的時刻,僅以這篇文章,獻給這幾年來我投入最深,也回報我最大力量與情感支持的暨大原住民保留地和山林小組。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

邱韻芳 當/讓文化成為日常:在暨大原保地和山林逐漸養成的原青技能 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/7044 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

這些故事每個都不同,不只是對暨大原專班同學們,也對許多在各大專院校念書的原住民同學們意義很大。

發表新回應