兩個千年的對話

前言(呂欣怡)

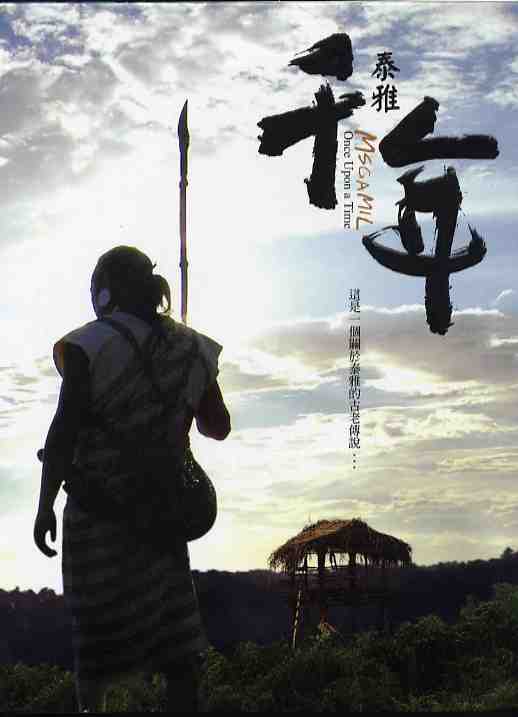

2006年7月,雪霸國家公園管理處出資,委託吾鄉工作室拍攝一部關於泰雅族遷徙故事與傳統生態知識的影片,即為後來在幾個國際影展嶄露頭角,頗受好評的《泰雅千年》(該片贏得41屆休士頓影展民族與文化白金獎)。這部約卅分鐘長度的劇情片場景設定在年代未知的遠古(當所有泰雅人都穿著類同現今文物館展示的「傳統」泰雅服飾及頭飾的時代),一個「典型的」泰雅部落為了尋找新的獵場而向外遷徙,片中情節包括泰雅族狩獵規則、知名的gaga、男女性別分工等等,翠綠的山林取景加上泰雅古調的背景音樂,的確是部很悅目的片子。不過,該片的宣傳重點並不在於鏡頭聲光的優美,而是所謂「參與式」的拍攝過程。在提交給雪霸管理處的製片規畫中,《泰雅千年》團隊結合了漢人電影導演(後來在《不能沒有你》中大放光采的陳文斌先生)、生態學者(靜宜大學南島研究中心主任林益仁教授)、以及原住民影像工作者(泰雅族記錄片導演比令亞布)。部落居民不但擔任片中角色,也共同參與了片場「泰雅古部落」的興建工程。如影片文宣所稱,「鎮西堡及新光部落的泰雅族人不…只是『被拍攝的對象』而已,他們成為這部影片的主體,全程參與籌拍工程,開創『社區營造模式』的影片拍攝先河」(引自國家網路書店)。

很特別的是,在《泰雅千年》拍攝工作進行當中,泰雅族導演比令亞布全程側拍漢人團隊與部落居民的合作過程,這部記錄片即為《走過千年》,後被選為2009年台灣國際民族誌影展的閉幕片。不同於《泰雅千年》所營造的浪漫化情懷,《走過千年》所呈現的,是一群滿懷理想但對部落現實無知的漢人誤闖政治叢林(包括原漢族裔政治與部落派系政治)的曲折歷程。一開始,新光與鎮西堡部落代表對於《泰雅千年》拍片計畫都看似熱忱支持,但卻遲遲無法決定泰雅古部落的片場位址,至於真正疑慮何在,這些泰雅族人也都不願或無法清楚說明。經過數個月的協商,原先與漢人團隊互動頻繁的馬告小組因為不滿拍片團隊擅自取用「馬告」名號去申請經費,而宣布退出拍片計畫,參與式合作理念因而受阻,拍片團隊隨後選擇與部落中的不同群體合作並且到溪流對岸的司馬庫斯找尋主要演員。據比令的訪談,《泰雅千年》團隊成員自述,他們從一開始「進入」部落就抱持過度樂觀的預設,以為團隊中曾經進行過長期田野調查及合作研究的學術工作者,對於部落內部的人際生態已有全盤瞭解及掌握,足以勝任導演與部落之間的中介者角色,但經過曲折的協商過程後才發現,部落裡存在著源自歷史、種族、階級、宗教等結構性差異,平日沈潛於看似寧靜的部落生活,但在外來資源與發展契機的擾動之下,轉化為人際嫌隙與衝突,而這些都是先前的田野工作未能體察的。雖然,經過兩年光陰,部份拍片團隊成員已能與馬告小組「和解」,但部落中因為《泰雅千年》而激發的人際裂痕是否能夠、或已經融合?這是《走過千年》受限於拍攝時程而只能留給觀眾的疑問。

《走過千年》最後用「這些衝突是不是起自於漢人與泰雅人的文化傳統差異」這個蒼白的提問來結語,而未能更深刻地討論《泰雅千年》引發的部落爭議中所反映出的有關資源分配、專業權威、「代言人」制度等等結構問題。在當前文化多元的想像氛圍中,文化差異經常被挪用為解釋權力或資源衝突的最方便說詞。但事實上,《泰雅千年》在實踐「參與式拍片」過程中所遭逢的理想現實落差,以及《走過千年》鏡頭下所指涉的原漢及派系分立,都非常類似當代田野工作者愈來愈無法迴避的挑戰。首先,《泰雅千年》強調的「部落參與式」拍片理念,是這個團隊當初能夠爭取到經費補助的重要助因,而比令亞布得以全程側拍,也是因為出資單位雪霸國家公園管理處要求在團隊中必須有一位具「原住民身份」的導演。諸如此類的幕後花絮,都涉及「多元文化」成為政治正確的主流論述之後所開創出的新的施為(agency)可能,以及這些新的施為空間如何界定、如何掌控等等議題,當其他學科的研究者毫不遲疑地投入這些新的施為空間之時,人類學者是該隨眾,亦或選擇與主流論述保持批判性的距離?其次,當原住民部落(事實上也包括許多漢人社區)對於「誰來代言」以及「如何回饋」越趨敏感的當下,不具土生土長身份的「外來研究者」如何可能在部落或任何族裔社區做學術性研究?

雖然兩部《千年》所挾帶的議題與當代田野工作是如此靠近,但至目前為止人類學界對於這兩部影片的討論卻並不熱烈,唯一比較深入的批判性分析是林文玲所寫的〈兩個「千年」走過的痕跡〉(收錄於即將由雪霸國家公園管理處出版,由比令亞布編輯的《yaba的話:一個當代泰雅人的傳統沈思》),以下轉錄林文,期望能引發人類學界對這兩部影片更廣泛的注意。

兩個「千年」走過的痕跡(林文玲)

「影片誰來拍?」或「誰的資格最符合?」或許可以是對《泰雅千年》(陳文彬,2007)與《走過千年》兩片的首要提問。「誰?」這個問題其實還包含了兩個看似分開卻又糾纏一起的前提要素:一是身分,另一是專業身分。對這兩項前提的認知、規範與排序,影響著影片的構想、落實與觀眾取向,一定程度也為這兩部影片帶來定調的作用。

《泰雅千年》是漢人拍攝原住民演自己祖先的一個大型計畫;《走過千年》則是原住民(側)拍漢人如何拍原住民的紀錄影片。這樣一個對比與映照,牽扯出影片的提案、審核、訴求與某種專業考量與標的物件。在此,專業力量包括了機構性、制度性以及個人做為專業人才幾個面向。引申而言,專業角色及其力量的施展,看似透明,其實卻是影片成形的先決、內在條件。兩部「千年」影片從製作過程,都可看到專業力量斧鑿的各種跡痕。

「誰?」的問題與「專業」議題並置,交會出以下幾個觀察與思考:(1)「誰?」的問題中的「身分」所涉及到的是文化、族群的選項;而「專業身分」部分則主要牽涉到影片製作、「導演」及其被認證的專業體系。(2)當「身分」與「專業身分」需同時交錯考量時,哪樣的優先判準會被提出?(3)這樣一個判準的出現所座落、導引的社會脈絡為何?

《走過千年》影片主要記錄了《泰雅千年》影片團隊,來到新竹縣山上的鎮西堡與新光部落,拍攝一部以泰雅族遷徙為主題的影片。透過導演比令的眼睛,我們看到了《泰雅千年》在山上攝製的情況,以及如何與在地泰雅族人溝通、合作拍攝影片的發展過程。在這些過程中,因為不同位置、立場或利益衍生出不同意見與文化衝突:其中尤以漢人影片團隊與在地族人以及部落內部的衝突最為明顯。

面對鏡頭前的種種紛爭,導演比令試圖提出看法,也問了一個問題:「這些衝突與泰雅族的傳統有關嗎?」這個提問幾乎傳達了某種諷諭的效果,尤其對長久以來都沒有什麼發聲管道的少數族裔來說,如此推敲、發問其實別具意義。但,如果《泰雅千年》影片之拍攝,一開始就設定由原住民導演來執行,這樣衝突會不會就少一些,溝通會不會更順暢一些?

《泰雅千年》的確是以專業影片團隊的態勢,符合支助機構的要求,取得拍攝的機會。但,專業或專業宰制(professional dominance)的現象,已然成為當代權力的新型式。專業權力如果服務既存的宰制關係,只會擴展原來的體制與關切。同時專業主義、專業自主或專業倫理常常被用來作為藉口、逃逸外力對它的制衡,形成獨攬。

另外,專業之所以被認可,在於一定發展的專業體系給與的支持與背書。也就是說「專業」在經歷了種種檢驗與認證之後,轉而化為透明、自然之物,既不需說明也不容置疑。甚至成為制度性標準與依靠之所在,悄悄地凌駕其他,從而超越族群、性別或階級所要凸顯的社會不均等之結構性因素。標識「專業」或許為影片品質帶來保證,但卻可能遮蔽了影片主體及其位置所能展露的特別質地。

關於原住民的題材到底該由誰來拍攝?有人主張原住民本來就應該自已拍攝自已。但,也有人指出「拿起攝影機的原住民,還是不是原住民?」這個問題的深入思考,依舊逃脫不了「專業」壟罩的效力範圍。「拿起攝影機的原住民,到底是不是原住民?」這一問題,主要在於指出攝影機所連帶的電影、紀錄片再現書寫體系,基本上座落在一定的社會、文化及其象徵體系之中發展出來的。電影與記錄片作為一種書寫文類或社會溝通的工具,在與族群、性別或階級接合的同時,如何從中展露文化、族群或性別的位置並進行影像文本的書寫,將是關鍵所在。

「原住民自已拍攝自已」要談的並不是一種本質性的原住民身份。也就是說,並非只有原住民本身去拍才有合法性。雖然,「原住民自已拍攝自已」從族群互動之歷史經驗與社會連帶的角度來看,似乎更符合再現權力之解構與倫理之訴求。不過,這裡提出的倫理訴求,不是要去強化一種「倫理」和一種身份、位置相關;相反的,這裡說的反而比較是和一種「意識」與「態度」相關的東西。單單「讓他們(本來一直是被研究∕被拍攝的原住民族群)拿起攝影機去拍」並不足夠,因為更癥結的問題在於:「誰在製造觀點」、「誰能在那個位置上、拍攝影片」以及「哪些人的願望(從中)得以實現滿足」。

一位導演有其專業養成的痕跡與遵循的規範,他或她可以不是一位「原住民」導演。他或她也常常不僅只是個人,有時是一個結構、機制運作的結果。再者,一部完成的影片,設想的展演場域以及企圖對話的潛在觀眾,也再再說明一位導演的自我定位與想望達成的目標。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林文玲、呂欣怡 兩個千年的對話 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/319 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

從泰雅千年到走過千年之後,「很久沒有敬我了你」舞台劇和側拍紀錄片的對照也會有趣。演員主體多是南王卑南人,舞台劇導演是客家人,紀錄片導演則是阿美人。也許可以作一些比較。

事實上,我認為比令在影片上處理走過千年,影展的那個版本已經說得算是相當清楚了(如果再清楚一點,我個人認為就失去觀賞這部片的樂趣了)。雖然似乎將泰雅和漢以及學術界的差異作為主線來敘述,不過,影片中確實也看見許多部落之間歷史與政治的問題,還有提供資本者如何提供一個過去生活經驗中不曾有過的可能,並用他方(日本?)的例子,來給一個以為可以實現的「夢」,結果,到頭來,那真是一場夢而已。結構性的問題當然不是只有原漢差異的問題,比令身為台中的泰雅,和新光與鎮西堡的泰雅,恐怕也不能同質化地看待。

民族誌影片作為一種文本,我想,跟文字還是有很多的距離。

「走過千年」中原漢差異固然似乎被放大,但是,影片中呈現出的各個看似導演未足重視的觀點,事實上,都在影片中隱隱約約地探出頭來,這時,也許就需要觀眾幫忙看這些探頭探腦的臉長得什麼樣了。

也許多一點人寫寫評論,可以幫助那些臉的長相被辨識清楚。

人類學界對這兩部片興趣濃厚

2008年10月,台灣人類學會年會即選播此兩部影片,邀請林益仁教授主持、兩片導演與會,並列放映後,且邀請台大人類系謝世忠教授做評論。

當時出借土地給劇組的主人因癌病逝。

http://www.udn.com/2010/2/3/NEWS/NATIONAL/NAT5/5404030.shtml

從泰雅千年到走過千年之後,「很久沒有敬我了你」舞台劇和側拍紀錄片的對照也會有趣。演員主體多是南王卑南人,舞台劇導演是客家人,紀錄片導演則是阿美人。也許可以作一些比較。 事實上,我認為比令在影片上處理走過千年,影展的那個版本已經說得算是相當清楚了(如果再清楚一點,我個人認為就失去觀賞這部片的樂趣了)。雖然似乎將泰雅和漢以及學術界的差異作為主線來敘述,不過,影片中確實也看見許多部落之間歷史與政治的問題,還有提供資本者如何提供一個過去生活經驗中不曾有過的可能,並用他方(日本?)的例子,來給一個以為可以實現的「夢」,結果,到頭來,那真是一場夢而已。結構性的問題當然不是只有原漢差異的問題,比令身為台中的泰雅,和新光與鎮西堡的泰雅,恐怕也不能同質化地看待。 民族誌影片作為一種文本,我想,跟文字還是有很多的距離。 「走過千年」中原漢差異固然似乎被放大,但是,影片中呈現出的各個看似導演未足重視的觀點,事實上,都在影片中隱隱約約地探出頭來,這時,也許就需要觀眾幫忙看這些探頭探腦的臉長得什麼樣了。 也許多一點人寫寫評論,可以幫助那些臉的長相被辨識清楚。

人類學界對這兩部片興趣濃厚 2008年10月,台灣人類學會年會即選播此兩部影片,邀請林益仁教授主持、兩片導演與會,並列放映後,且邀請台大人類系謝世忠教授做評論。

當時出借土地給劇組的主人因癌病逝。 http://www.udn.com/2010/2/3/NEWS/NATIONAL/NAT5/5404030.shtml

從泰雅千年到走過千年之後,「很久沒有敬我了你」舞台劇和側拍紀錄片的對照也會有趣。演員主體多是南王卑南人,舞台劇導演是客家人,紀錄片導演則是阿美人。也許可以作一些比較。

事實上,我認為比令在影片上處理走過千年,影展的那個版本已經說得算是相當清楚了(如果再清楚一點,我個人認為就失去觀賞這部片的樂趣了)。雖然似乎將泰雅和漢以及學術界的差異作為主線來敘述,不過,影片中確實也看見許多部落之間歷史與政治的問題,還有提供資本者如何提供一個過去生活經驗中不曾有過的可能,並用他方(日本?)的例子,來給一個以為可以實現的「夢」,結果,到頭來,那真是一場夢而已。結構性的問題當然不是只有原漢差異的問題,比令身為台中的泰雅,和新光與鎮西堡的泰雅,恐怕也不能同質化地看待。

民族誌影片作為一種文本,我想,跟文字還是有很多的距離。

「走過千年」中原漢差異固然似乎被放大,但是,影片中呈現出的各個看似導演未足重視的觀點,事實上,都在影片中隱隱約約地探出頭來,這時,也許就需要觀眾幫忙看這些探頭探腦的臉長得什麼樣了。

也許多一點人寫寫評論,可以幫助那些臉的長相被辨識清楚。

人類學界對這兩部片興趣濃厚

2008年10月,台灣人類學會年會即選播此兩部影片,邀請林益仁教授主持、兩片導演與會,並列放映後,且邀請台大人類系謝世忠教授做評論。

當時出借土地給劇組的主人因癌病逝。

http://www.udn.com/2010/2/3/NEWS/NATIONAL/NAT5/5404030.shtml

發表新回應