《末日松茸》中「聽不見」的臺灣史(下)

數年前,立基在哈佛大學阿諾德樹木園(Arnold Arboretum)的檔案研究成果,我寫了一篇題為〈看見百年前的臺灣山林〉的短文,發表在「故事」網站上。該文係以英國植物獵人威爾森(Ernest Henry Wilson, 1876–1930)於1918年的臺灣植物探險為題,以目前典藏在阿諾德樹木園的信件及相片為基礎,試著重建百年前的威爾森到底看到了什麼。

在逐字謄寫威爾森的信件,以及盡可能地閱讀威爾森卷佚浩繁的著作後,最讓我印象深刻的是,是他在一篇題為〈福爾摩沙木本植物相的植物地理學概要〉(A Phytogeographical Sketch of the Ligneous Flora of Formosa)的文章中的觀察。「福爾摩沙的確是東方之珠」,威爾森寫道,在這島嶼的山上,分佈的是「東亞最美的森林」。那麼,為何臺灣(或更正確地說:日本帝國)會如此幸運,擁有如此傲視東亞的森林資源?對此,威爾森提出了他的答案:「由原住民族群的獵頭習俗而保存下來、免於被功利性的中國人破壞的森林,我誠摯地希望不會被進步的日本人破壞」。

在說明威爾森之臺灣行的結論後,我自認我有責任說明,被威爾森視為「進步的日本人」到底對這片「東亞最美的森林」幹了什麼事?做為臺大森林系學士、森林所碩士及博士班的輟學生,我自認對臺灣林業史還算認識。於是,我寫了如下段落:

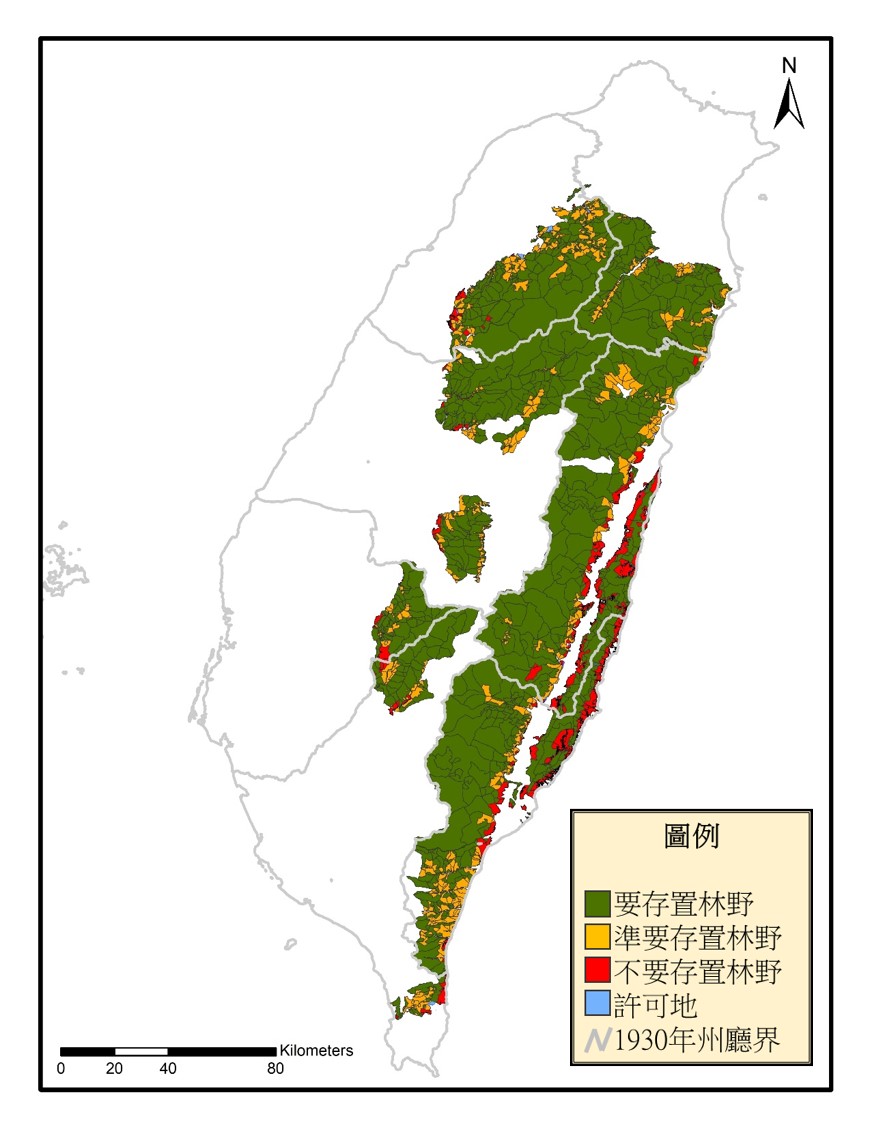

在威爾森離開臺灣的七年後,臺灣總督府啟動歷時十年的森林計畫事業(1925-1935)。這事業最重要的成果便是將所謂的蕃地區分為要存置林野、准要存置林野與不要存置林野。要存置林野是現今國有林班地的前身,准要存置林野是原住民保留地的前身,而不要存置林野則放領給日本資本家與漢人經營。開發成為臺灣山地的主導原則。

過去半年間,在親炙森林計畫事業之區分調查的原始檔案、且一字一字地抄寫近百年前的林業官員製作的要存置林野及準要存置林野的臺帳後,儘管不願意,但我還是要說,前述陳述是錯的──不僅如此,我也認為,目前學界與原住民運動界關於要存置林野、準要存置林野與不要存置林野之起源及目的的說法都有待商榷。

關鍵在於,正如Tsing在《末日松茸》中所批評的,不管是主張「資本主義將造成人類歷史之終結」的新自由主義者也好,還是努力證成「資本主義終將傾頹」的政治經濟學者也罷,儘管這兩陣營不時相互叫陣,論者其實站在同樣的「進步」(progress)史觀。Tsing認為我們有必要拋棄這樣的進步史觀,一方面傾聽近代國家與資本把各類生產要素「兜在一起」(pull together)時、各元素之相遇及碰撞時的眾聲喧嘩;另方面,我們也得把資本主義想像為歧異、且各成分間甚至沒什麼關聯的大雜燴。一旦我們採取如此的認識論立場,Tsing告訴我們,研究者才能挖掘、分析及欣賞歷史行動者在該拼裝的縫隙中迸發及展演的能動性。

這樣的拼裝觀可以帶給臺灣史的讀者什麼啟示?或者,更具體地說,當這個島嶼上的各個「族群」爭相從歷史中找到一些「教訓」、從而邁向更公平與正義的社會時,這樣拼裝的歷史觀又有什麼用?至少就我關心的林業史及原住民土地議題而言,我認為,要回答前述問題,我們有個必要的分析起點:日本馬克思主義學者矢內原忠雄於大正14年(1929)年出版的《帝國主義下の臺灣》。

所謂的原始積累?

立基在列寧對帝國主義的定義(帝國主義為資本主義發展的最高階段),結合其對日本帝國主義之歷史特殊性的觀察(日本在國內資本主義還未成熟之際即走向了帝國擴張—日本帝國主義因而是「早熟」的),乃至於對一九二零年代臺灣的田野觀察(矢內原曾在蔡培火的招待下於臺灣從事歷時一月的旅行,以為《帝國主義下の臺灣》蒐集資料),矢內原主張,總督府於明治31年(1898)年代起戮力推行的土地調查(明治31年至明治38年;1898-1905)、林野調查(明治43年至大正3年;1910-1914)與林野整理(大正4年至14年;1915-1925),目的均在促成馬克思所稱的「原始積累」(primitive accumulation;原文與譯文均做「本原積蓄」):意即,在以前述調查釐清臺灣土地的產權歸屬後,殖民政府得運用「軍憲強制」或「合法且平穩」等手段,讓做為生產工具的土地與生產者分離,集中在資本手中,而失去土地的生產者則被迫為資本工作,成為受薪的勞動者。就矢內原而言,在林野調查與整理事業中,前述以調查之名遂行臺灣社會之原始積累的企圖表現地更為露骨,這一方面表現在林野幾全為官有的調查結果,另方面則牽涉到「國家資本」在森林相關產業的「獨佔」。

矢內原對林野調查與整理事業之性格的診斷是以影響他對所謂「森林計畫事業」的評價。原來,在史內原出版《帝國主義下の臺灣》的前四年(大正14年;1925年),即便臺灣的殖民統治正處於財政困難之窘態,總督伊藤喜多男還是決定投入巨資,以15年(後縮短為11年)的光陰,責成總督府殖產局山林課完成臺灣林業的基本架構,此即日治時期臺灣三大土地事業之一的森林計畫事業(另外兩者即為土地調查及林野調查與整理事業)。值得注意的,儘管森林計畫事業在《帝國主義下の臺灣》成書之際還在如火如荼地進行,矢內原認為該計畫的企圖已昭然若揭:森林計畫事業為「資本征服臺灣全土」(此處矢內原極可能是在呼應馬克思著名的「資本以其自身形象打造全世界」)的最後一步。以矢內原的話來說:

資本現在已經開始向具有原始共產部落制度的蕃界發展。近年來政府的設施,是使高山蕃頻向山麓平地移居。散在高山的蕃戶部落,逐漸密集平地而聚落生活。過去他們是在廣大的地域,從事狩獵或地域循環的粗笨農業,現在他們逐漸改渡定著的、集約的農業及養豬生活。蕃社的社會制度經濟關係,因這移居,大起變化。他們的健康情形及心理狀態,亦大起變化。我人如欲知道或研究原始社會近代化的過程及其影響之為善為惡,現在可以前去看看。而蕃界林野,一則因為這些高山蕃社之下山政策獲得「自由」,又一則根據區分調查,為了殘遺蕃社所設的保留地制度,而得分別蕃社有地與官有地;這樣所得的官有地,或作官業利用,或撥作民業。於是,林產物採取與鳳梨栽培等資本家的企業,乃得興起。結果,資本征服了臺灣全土。

矢內原的「資本主義化」奠定了戰後林野及理蕃相關研究的基礎。不過,或許因為戰後初期臺灣的政治氛圍使然,在論及臺灣總督府係如何將林野納入統治時,研究者傾向強調殖民統治的暴力面向,認為總督府的一系列林野調查、整理及森林計畫事業均是以近代化、合理化及文明開化包裝的掠奪手段,為臺灣人民及原住民得以揭竿而起、一致「抗日」的催化劑。如此的「剝奪—反抗說」引起臺灣史學者李文良的批評。在其碩士論文及後續的數篇論文中,李文良主張,如此「剝奪反抗說」並無法解釋臺灣總督府其實相對順利地將領臺之際、財產權歸屬混沌不明的林野分為官有及民有,從而「有效的經營」。於是,相較於「剝奪—反抗說」,李文良倡議研究者得正視矢內原所說的「合法且平穩」的手段──即總督府在從事林野財產權的查定時,其實不停放寬民有林野的認定標準,從原先強硬的「官方文書是賴」的文書原則,到後來的「佔有事實原則」。

以大嵙崁地區的林野調查及整理為例,李文良的分析顯示,即便總督府於林野調查之際查定了大面積的官有林野,但這些官有林野也很快地依照各類官有林野的利用新規轉為民有。甚至,李文良還告訴我們,總督府在分配官有林野的使用權利時,不但沒有一意偏袒日本資本家,甚至還相當顧及臺灣人民的「緣故關係」。經此分析後,李文良從矢內原的分析中推導出的「合理—合法化說」已與矢內原的「合法且平穩」不同了。當矢內原認為,「合法且平穩」僅是手段,目的還是要達到林野的官民有區分,從而讓日本的資本得以征服臺灣全土,李文良的「合理—合法化說」則認為,總督府為了要網羅各式各樣的行動者來促成臺灣林野的合理開發,不時得順應臺灣社會的林野利用慣習,也不時因此影響日本資本在臺灣林野中的獨占程度。簡言之,李文良的「合理—合法化說」認為,統治穩定也是總督府在規劃林野開發路徑及方式的重要考量,而不能以「原始積累」簡單地予以概括。

不過,在以林野調查及整理彰顯矢內原於1929年提出的洞見後,李文良狀似完全不同意矢內原的「森林計畫事業得以讓資本征服臺灣全土」。在其廣受引用的《帝國的山林》中,李文良表示:

雖然矢內原來到臺灣的時間,剛好是總督府推行森林計畫事業的時刻,然而從矢內原將實地考察重心擺置在三井、三菱、製糖會社和內地移民村看來,矢內原實際讀取的臺灣林野印象應該是,總督府在明治四十年代殖產興業熱潮下所釋出並在林野整理事業期間進一步合法化的林野,而不是森林計畫事業。所以矢內原很可能是沿用林野整理事業來推想森林計畫事業的性格,甚至只是理論式的推想而已。

「因此」,李文良主張,「森林計畫事業是否真的跟先前的地籍整理事業具有相同的性格,恐怕必須從實際的執行過程,而非原始積累理論來重新加以考察」。

可惜的是,儘管有李文良愷切的呼籲,包括過去的我在內,在處理臺灣史上的「蕃地」如何轉變為「國有林」及「原住民保留地」時,研究者還是不免站在「剝奪—反抗」說的立場,即認為總督府在領臺之際即研擬了首尾一致、邏輯無懈可擊的掠奪計畫,一方面以「無上手地契者歸為官地」為由收奪原住民土地,將當時八萬餘名原住民侷限在每人三公頃的「準要存置林野」中;另方面,自原住民手中踱來的土地,則被納為「要存置林野」,以「科學林業」予以經營。從後見之明來看,這樣的見解或許不能算錯—只是,所謂的後見之明往往夾帶著研究者本身的偏見,甚至讓研究者坐井觀天、對於無數可能帶來理論突破的經驗材料視而不見。那麼,身處在這個──以Jason W. Moore話來說──「資本世」(Capitalocene)的年代中,我們該如何做?才能對人類的過去及未來提供一滴滴堪以立足的經驗基礎與行為指引?

Tsing提醒我們,在處理資本主義的歷史及地理學時,我們得仔細審視我們所採用的分析範疇。以她的話來說:「如果範疇是不穩定的,我們得看著它們如何在遭遇中浮現」(If categories are unstable, we must watch them emerge within encounters);又或者,以我在地理系課堂上喜歡舉的例子:「你我相逢在黑夜的海上,你有你的,我有我的,方向;你記得也好,最好你忘掉,在這交會時互放的光亮!」再或者,如羅蘭・巴特在《中性》(The Neutral)一書所說的,我們得做個「光亮、細節、狀態與變遷的清單」(inventory of shimmers, of nuances, of states, of changes)。

以下就讓我給各位講兩則發生在百年前臺灣蕃地上的故事。這兩則故事的出處平凡無奇,不過是《理蕃誌稿》與《總督府公文類纂》。但就在這平凡無奇的史料中,我們讀到的,不是像「原始積累」或「無上手地契者歸為官地」這樣把眾多「細節、狀態與變遷」化約為註腳的大敘事與大帽子,反倒是原住民、資本與國家遭逢時「互放的光亮」。

所謂的原始積累!

如李文良所說的,至明治42年(1909)11月,政商關係良好、在總督府的五年理蕃事業中扮演莫大後勤角色的三井和名會社已取得「臺灣北部蕃地三萬餘甲林野之利用權,成功地將事業地從桃園廳轄內擴張至臺北以及新竹廳,成為北臺灣蕃地內最重要的企業體。三井於文山郡的事業係以「年期貸渡」之法取得約一萬兩百餘甲的林野地做為造林地,居住該地域的屈尺蕃有110戶,人數540人。大正9年(1920)11月,關係局課及臺北州當局開始整頓蕃人及三井合名會社的關係。

大正10年9月27日,理蕃部門出面邀請關係頭目及蕃人及會社主任前往「ウライ」駐在所協商,達成如下協議:1. 目前位於「スガニー」溪流域內的蕃人耕地,在陸稻收穫後,提供給三井做為造林地。2. 「リモガン」、「ウライ」及「ラハウ」社則放棄其在「スガニー」溪約一千兩百甲步的「狩獵區域」,交給三井造林。3. 目前居住在「スガニー」溪之入口處的2戶8名蕃人(築有蕃屋4棟),由於其居住地已被三井劃為造林地,隨著造林事業的推展,勢必有所「不便」,須在理蕃部門的輔導下,移住至他處。三井允諾會提供第一及第二項的「補償金」以及第三項的「移轉料」。此外,在與關係蕃人協商時,理蕃部門得「惠與」給蕃人的「酒餚料」也全由三井負責。 (《理蕃誌稿(第五編)》頁140-141)

如此以部分家戶為單位的調整工作很快地轉型為大規模的蕃社移住計畫。大正10年(1921)間,理蕃部門決定將散居八處的蕃社集中為5處,每戶平均耕地面積為7甲半(一戶平均5人,每人所要地以1甲半為標準)。至於蕃人既有的耕作地,三井合名會社則按現耕地每甲150圓、休耕地每甲50圓、家屋移轉費每戶80圓、農具費每戶20圓予以補償。大正11年1月,理蕃部門的移住計畫已大致就緒。同年5月29下午2時,日方及屈尺蕃人代表於ウライ駐在所會面,討論該如何讓計畫能順利展開。日方代表包括總督府理蕃課及地理課長官、臺北州理蕃課及地方課長官、文山郡守及警察課長官、「ウライ」駐在所長官及三井合名會社代表;屈尺蕃代表則包括各蕃社頭目11名、副頭目4名、勢力者23名、蕃丁33名共71名。會議首先由文山郡守發表訓示,再由屈尺蕃代表「リモガン」社頭目「マシンノミン」回應,表示他們同意日方的移住計畫,對於文山郡守的訓示,他們會「一同承服遵守」。

會議終了,理蕃課長則發表如下訓示:1. 各位得一同遵守郡守的訓示;2. 今回集團定住係為了確保「一家之幸福及子孫永遠平和之生活的基礎」;3. 收到耕地補償金、家屋移轉費、農具費等大筆的金錢後,各位不得拿來飲酒或浪費,而應受郡守指示,確實地保管或儲蓄,以做「有益的使用」;4. 「蕃童教育」為「官廳」目前「指導獎勵」的工作—各位切莫以農忙為由,讓孩子無故曠課;5. 在調查員從事調查時,各位請盡量給予方便;若對調查結果不服,或有不理解之處,各位切莫有「不遜之言動」,而應儘速向駐在所警部補或郡守申訴,等候進一步指示。 (《理蕃誌稿》頁399-400)

在獲得屈尺蕃各社代表的同意後,理蕃部門訂於5月30日起展開實地調查。首先要調查的是三井應歸還之「蕃人授產地」的「地域」及「界線」。此「授產地」境界的區劃系以「稜線、溪流等自然境界」為基礎,建立「一定的標誌」,最後將之繪製在五萬分之一的地圖上,並製作「說明書」。結束此「基本調查」後,重點會放在「蕃人休閑地」等必須「引繼」給三井的土地面積,乃至於「蕃人相互間的土地」。諸如此類的「細部之調查」則會在州警務部及三井協議後執行。 (《理蕃誌稿》頁400)

大正12年(1923)夏季,前述蕃人移住調查告一段落,準備付諸實行。7月12日下午1時至4時,於文山郡「ウライ」駐在所舉行「補償金授受」典禮。在臺北州警務部長佐籐續、警務局理蕃課長田端幸三郎、文山郡守岡村勝次郎、臺北州警部高橋政吉等長官的見證下,三井合名會社代表加藤恂次郎將22,418圓70錢的補償金交給屈尺蕃各社代表(包括頭目10名、副頭目1名、蕃丁92名及蕃婦蕃童約30名)。賠償金交付儀式後便是各長官的致辭。田端理蕃課長勉勵在場蕃人得在官方指導下投入農耕,朝著「生活之安定」及「子孫永遠之幸福」持續「精進」,有朝一日成為「善良之民」。臺北州警務部長則強調蕃人不應把「祖先傳來」的土地視為其所有—因為,但證諸日本的歷史,元來日本土地均為「天皇陛下之領土」即「國家之所有」,國民不得任意將土地納為所有。緊接著,部長表示,考慮到「土地開發之必要」,官府決定將「屈尺蕃地之一部」貸給三井合名會社—但考慮到諸位蕃人的生計,官府決定「永久地保留各位將來生活上必要的土地,且予以保護」。當然,部長進一步說明,這樣的土地得「限定在一定的地域」—至於其他的土地,若諸位蕃人已在耕作,雖說還是得「引渡」給三井,但三井會付給各位「多額之金圓」。「各位不應忘記此特別的恩惠」,佐籐告誡,應以三井「交付」的金圓為基礎,遵從官府的指導,一方面改善生活及「惡習慣」,另方面讓「思想及子女的教育」可向上提升云云。 (《理蕃誌稿》頁558-559)

在長官致辭結束後,「リモガン」社頭目「マシンノミン」代表與會者回應。他說他們對長官的訓示及條件均無異議—只是,關於「休耕地」的補償金及「農具料」,他不認為以「頭目的名義」存入郵局是個良好的處理方式,因為有「招致誤解疑惑之虞」。「マシンノミン」建議,與其以頭目為各社代表,比較適當的做法是由各社推派兩三名代表者,將各社的補償金及農具料存在他們的戶頭,如此較妥。此外,「マシンノミン」表示他們絕對不會「入侵」三井土地—只是,他也要三井承諾絕對不會擅自「移轉」其土地的境界標誌,也不得「侵略」他們的土地。 (《理蕃誌稿》頁557)

日方同意「マシンノミン」的建議,會議結束後,雙方甚至以當地傳統的儀式締結契約。翌日,各社代表即在理蕃部門的帶領下,將三井給予的補償金存到郵局。至此,屈尺蕃與其獵場、耕地等具緣故關係的土地便告切斷。

三井合名會社在當時新店庄龜山設有出張所及製茶場

國家圖書館:臺灣記憶 https://tm.ncl.edu.tw/article?u=001_005_0000364576

如果說前述例子凸顯的是資本與國家的密切合作,從而謀求蕃地拓殖與理蕃之兩全的例子,我們再來看個兩造間缺乏協調的案例。大正11至12年(1922-1923),日本官紳早川鐵冶看上了一塊位於竹東郡蕃地カラバイ、面積達281甲4分2厘5毫1絲的「官有林野」,於是向總督府提出申請,允諾會將在5年內完成該土地的造林及開墾,從而取得土地所有權。不過,早川的團隊顯然低估了在蕃地開墾的難度。大正12年9月,早川的「在臺代理人」西村新治郎向新竹州知事陳情,表示關東震災打亂了工作進度,希望知事能准許將開工日期予以後延。知事同意西村的請願—但要求開工日期不得晚於大正13年2月29日。不過,就在死線的前一週(2月23日),西村卻又向新竹州知事陳情,表示許可地的開墾不若原先規劃的順遂,希望知事能再給他一些時間。

原來,西村表示,當他的佃農前往該許可地開墾時,他們赫然發現,所謂的「官有林野」裡竟然有20餘戶的「蕃人家屋」──更有甚者,這些蕃人已經「侵入多數的地域」,且對這群佃農抱有相當敵意。由於蕃人的橫加阻撓,西村表示,他顯然無法如期開工──而之所以會有教人遺憾的結果,西村認為不是他的錯,而是「カラバイ方面的警察諸氏,以及州、郡、當局各方」的責任。最後,西村抱怨,從一開始提出申請,到最後獲得許可,主事者一再就「理蕃關係」上反覆要求,不斷訂正該出願地的邊界、座落與面積。事到如今,西村抱怨,所謂「許可地」竟是這樣與蕃人及蕃人土地有所重疊的土地,這一方面讓奉命入山開墾的本島佃農寢食難安,另方面也造成開墾與造林事業的延宕。有鑒於此,西村寫道,如果警察不斷然將許可地內的蕃人予以「放逐」、並拆除其家屋的話,早川鐵冶於カラバイ的土地開墾與造林事業將永無完成一日—而考慮到總督府給的期限只有5年,這顯然會造成早川的莫大損失。

面對西村的控訴,竹東郡警察課相當不以為然。事實上,大正12年(1923)11月末,在聽聞早川鐵冶的許可地內有著蕃情不穩、導致開墾與造林事業窒礙難行的風聲後,竹東郡警察課第四監視區的中間政吉警部補即前往了解。在上呈給課長五十嵐喜一郎的復命書中,中間表示,蕃情不穩一事為空穴來風,不過是西村代理人遲遲無法開工,為避免顏面盡失而搬出的藉口罷了。緊接著,中間提醒五十嵐,早在同年3月9日,新竹州吏員高山及五十嵐在勘察該許可地時,即發現該區早有蕃人居住,且開墾地已達數十甲步之多。當時,兩人便已決議,該地在移轉給早川鐵冶後,早川的在臺代理人必得設法遷居許可地內的蕃人,且給予持有旱田的蕃人家戶一定的補償金。事實上,中間寫道,同年6月13日,當早川鐵冶前往其許可地視察時,早川也被充分告知,其在臺代理人得早早規劃蕃人安置與補償之法,與竹東郡警察課充分合作,務求理蕃與官有林野開發的兩全。結果,中間痛陳,時至今日,代理人西村非但沒有協助竹東郡警察課來推動該地的理蕃事業—甚至,在開墾與造林事業停滯不前時,西村不僅沒有反省,還把過錯推到警察身上。從理蕃的立場,中間主張,像西村這樣「巧言令色」、搬弄是非之人實不適合擔任早川許可地的代理人,早早將之撤換才是「理蕃上良策」。

西村的陳情觸碰了當時蕃地開發的潛規則。資本家在取得官有林野的開墾權利後,不代表他就可以緊盯著資產負債表,計較蕃地到底為他帶來多少收益,而是要協助理蕃當局執行各式各樣的「蕃人撫育」之任務。受此「蕃情不穩」及「代理人不審」的影響,早川的林野開墾及造林事業陷入遲遲無法上軌道的窘境。讓早川事業得以起飛的契機發生在昭和初年,當早川的開墾團隊決定聘用本島仕紳鍾番擔任代理人。鍾番一方面付給「有緣蕃人」(即與該片土地有著緣故關係的蕃人)補償金,並在理蕃部門的協助下,「輔導」他們遷至他處;另方面,鍾番招漢佃大規模進駐(昭和五年間住在許可地內及附近的漢人合計共95戶),並選定內地桐為主要造林樹種(昭和4至5年間合計栽植43,500株),以因應日本內地高漲的木料需求。早川的在臺事業因而面目一新,也順利於昭和5年(1930)取得該片「蕃地」的土地所有權。

「法正狀態」

不過,對理蕃及資本主導下的蕃地開發,看在林業部門的眼裡,著實不是滋味。一方面,林業部門認為,這些仗著理蕃部門、在蕃地中坐大的資本家讓國有林經營陷入濫伐的危機;另方面,由於內地經濟已臻工業化的時刻,木材需求頗殷,被視為「森林王國」的臺灣每無法滿足內地的木材需求而被林業學者斥為「臺灣之恥辱」。那麼,該如何才能謀求森林「保育」與「開發」的兩全?就這群曾在柏林、東京等地受到近代林學教育的專業人員而言,答案很簡單:森林的「法正狀態」。

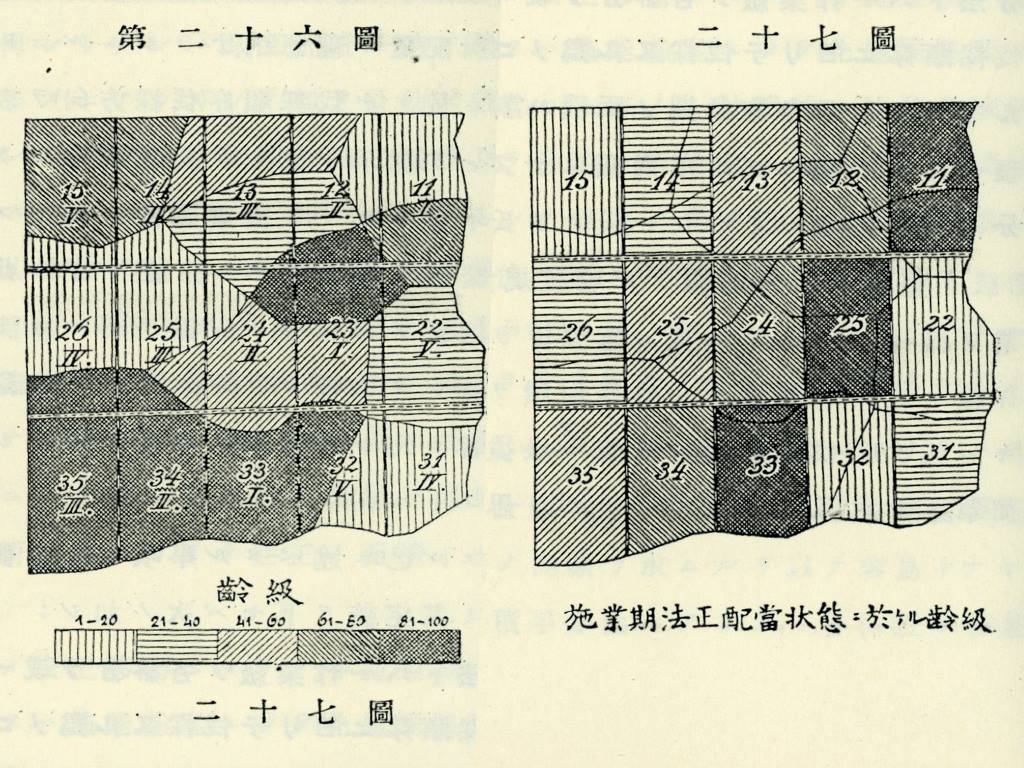

所謂的「法正狀態」為二十世紀初期林業經營的核心,也是林業之所以被視為「科學的」關鍵因素。讓我先說明林業科學化的歷程。十八世紀下半葉至十九世紀初期,為了預防森林資源耗竭導致國家的財政危機,位於普魯士、薩克遜一帶林學者發展出目前影響力已遍及全球的「科學林業」。然而,正如Henry Lowood在其已成經典的“The Calculating Forester: Quantification, Cameral Science, and the Emergence of Scientific Forestry Management in Germany”中指出的,在二十世紀中期以前,科學林業強調的「森林保育」並不代表林學者認同天然林的價值—與其相反,林學者所期待的,其實是透過高強度的伐木與造林,將原本種類歧異的天然林改造為「法正狀態」,從而達成林產物之「永續生產」的經營目標。

但什麼是森林的「法正狀態」?原來,自十九世紀初期以降,德國林學者發展出更細緻的統計工具,一者讓他們得以估算天然林的材積與生長量等資訊,再者讓他們得以據此建構森林的理想型(德語為“Normalbaum”)。在此高度理想化的森林模型中,森林就相當於銀行,伐木為提款,造林為存款,森林的生長量為利息—據此,至少在理論上,只要經營者能確認其取出的林木材積在森林生長量的範圍內,林產物的「永續生產」當是意料之事。

當然,林學者並非自滿於森林之理想型的建構而已。十九世紀中期以降,由於工業化、帝國擴張等因素讓森林在國家經濟中的地位更發重要,林學者得以國家勢力為後盾,將全國森林分為若干「事業區」後,為各事業區編製「施業案」,逐步改造在其眼中林相低劣、生長緩慢、過熟等「不法正」的天然林。更具體地說,首先,林業官員得依材積最大、純益最大或土地期望價最高等判準決定森林的最適砍伐年度—伐期齡,依此求得森林於該樹齡時的生長量與可收穫量。其而,該收獲量往往相當龐大,不可能於一次伐採中獲得,須分配於數伐期與伐區中為之,林學上稱為收穫規整(regulation)。第三,選擇適當的作業法來從事收穫規整:如將林木伐盡、淨空林地以利造林的「皆伐」,不淨空林地、僅取出特定有用樹種的「擇伐」,保留些許生立木為「母樹」、淨空其餘林地以便自然更新的「傘伐」等(下圖)。

資料來源:植村恒三郎,《改訂森林經理學(增補第二版)》(東京:三浦書店,1922)。頁192。

那麼,這套「設置事業區à編製施業案à打造法正林à永續收穫」的標準作法是如何傳入日本?對此,不能不提的是明治14年(1881)11月至20(1887)年3月間擔任山林局長的武井守正(1842-1926;在擔任山林局長前,武井歷任内務省會計局長與農商務省會計局長等職位,為兼具行政經驗與手腕的行政官員)。明治17年(1884)5月,武井守正代表明治政府參與於愛丁堡舉辦的世界森林博覽會,一方面向歐美等林業先進國推銷日本林產品,另方面系統地蒐集歐陸各國施行之施業案,以為日後擬定林業政策的參考與依據。明治18年(1885)6月,武井返日,旋定「長期施業案編制之事」為森林經營的要務。不過,有鑒於「施業案」對當時日本林業界來說仍是相當新穎的概念,武井任命時任職參謀本部的高橋琢也(1847-1935)將其蒐集之施業案翻為日文,以為各林區署編製施業案的依據。不難理解,所謂「長期施業案的編制」不是靠翻譯他國的施業案即可為功──更重要的,是林業部門得確實掌握國有林的面積、林相、座落、邊界、主要林木的生長量及生長曲線等資訊。結果,日本林業部門一共花了14年的時間,一直到明治32年(1899)才完成首件施業案的編製,涵蓋627町步的林地。再經過14年(大正2年;1913),完成施業案之編製的事業區數目達到542個,涵蓋面積達3,974,087町步。依據《明治林業逸史》的見解,這500餘個事業區已涵蓋日本絕大多數的要存置林野(除了位於琉球列島與薩南諸島的國有林,乃至於「散在各地之小面積森林」而已)。至於這些施業案的目的,依據明治32年(1899)9月公佈的〈國有林施業案編成規程〉,係「將森林導向法正狀態、求其永遠之保續利用為目的」(「施業案ハ森林ヲ法正ナル狀態ニ導キ其ノ利用ヲ永遠ニ保續スルノ目的ヲ以テ編成スヘシ」)。

這套把國有林改造成法正狀態的熱忱於1920年代延燒至臺灣。根據臺灣總督府殖產局的《森林計畫事業報告書》記載,大正14年(1925),總督府決議以技師2人與技手12人的編制,227,084圓的年度預算(總預算3,406,260圓),15年的期程,就全島682,732 甲的國有林野進行調查。其程序大致是將之區分為「要存置林野」、(以要存置林野為準辦理的)「準要存置林野」及「不要存置林野」後,針對其中營林用的要存置林野編製施業案。隨後,在接收張專賣局主管的樟樹造林預定地121,542 甲、營林所作業地90,417甲及木瓜山森林作業預定地64,377甲後,森林計畫事業的調查區域擴充為959,068 甲,再擴充為1,016,000 甲,期限縮減為10年,人員編制則擴充為技師4人、屬1人及技手16人,再調整為技師3人、屬1人及技手11人,年度預算則調整為332,528圓(總額為3,134,019圓),後限縮為174,772圓。昭和9年(1924),10年期限已到,但考慮到預定事業區的內外業還未完成,總督府再投入134,340圓的預算,將期限延後1年。

森林計畫事業的區分調查共查定1,025,343.7732公頃的營林用要存置林野,再加上林野整理之際查定的要存置林野309,689.1584公頃,總計1,335,032.9316公頃的要存置林野,成為施業案編成調查的基盤。進而,從「經濟上之見地」,施業案調查針對「確立施業分針具急迫性」的877,629.46公頃的要存置林野展開調查。第三,在考慮到交通便利程度、森林將來之利用系統及施業集約程度,乃至於與地方經濟之關係等,施業案編成調查將前述要存置林野分為29個事業區,其中包含3,076個林班及14,301個小班,並為各事業區編定基本案。

除了要存置林野的設置與規劃外,以大正9年(1920)的〈蕃人移住地及耕作地等ニ關スル件〉為基礎,林業部門另依「8萬蕃人每人3公頃(包括住地0.2公頃、耕作地1.8公頃、用材燃料採取共用地0.5公頃與牧畜其他產業增進用地0.5公頃)」的原則畫出準要存置林野24萬公頃供蕃人使用。

以目前典藏在農委會林務局的區分調查檔案為基礎,政大民族所碩士羅文君繪製了森林計畫事業的區分調查成果。在臺灣林業史研究上第一次,我們終於有張精確度較高的圖資(下圖),足以一窺到底森林計畫事業要把臺灣的林野區分成「國家想看的樣子」(借用James Scott所言)。

不過,就在林業部門夢想著,在此區分調查與施業案調查完備後,臺灣林業能達到「無應伐而未伐之木,亦無過伐之情事」之境時,就理蕃部門的觀點,林業部門在規劃準要存置林野時的態度實過於草率,從而釀成蕃地治理的困難。任職於總督府警務課的岩城龜彥便如此表示:

殖產局森林調查隊在施行區分調查時,是以在地蕃人當時正施行耕作栽培的地區為中心,專就當時的現耕地附近,以每人3公頃的比例,將之添畫於五萬分之一的地形圖上。做為蕃人保留地,只是簡單地決定了官蕃之境界,至於因輪耕制度正處於閒置期間的修耕地,則完全未加考慮。結果,當該現耕地地力衰退後,蕃人便放棄現耕地,轉移到未開墾地或是原先的休耕地去,繼續從事耕作,並在現耕地附近建築屋舍居住,以致於森林計畫決定的保留地與現狀,出現不一致的情況。(臺灣總督府殖產局,《森林計畫事業報告書》岩城龜彥,《臺湾蕃地の開發と蕃人》(臺北:理蕃の友,1935),頁37、197-198;中譯引自李文良,《帝國的山林》,頁212。)

為了矯正前述情形,被賦予「蕃人教化善導」之責的理蕃部門還得親自「下海」著手國有林野的區分調查。昭和5年(1930)起,以「高砂族調查」與「高砂族所要地調查」為名目的「蕃地開發調查事業」開始執行。這個花費346,865圓、以蕃地內16,039戶86,119名蕃人為對象(昭和4年〔1929〕末統計資料)的調查事業,一者係以「蕃社」為單位,就蕃人的土地利用現狀予以調查;另者則是在蕃人「生活安定」的考量下,為他們畫出生計所必要的土地。在各項調查完竣後,理蕃部門得以從森林計畫事業區分出的204,791. 4071公頃的準要存置林野為基準,將其中不適於農耕的23,600.05公頃消除,自鄰接的林野中追加62,473.99公頃供蕃人使用。(《蕃地開發調查概要並高砂族所要地調查表》)。

除了調整準要存置林野的面積外,就林業部門一向輕忽的,「被限制在準要存置林野裡的蕃人要如何生活」的問題,理蕃部門也藉由蕃地開發調查的結果來做出因應。事實上,蕃地開發調查開始執行的昭和5年(1930)正是霧社事件的爆發時點,為了修正既有理蕃政策的「虛妄」,理蕃部門確立「移住-->定居-->水田化」為蕃地開發調查已降的對蕃政策。依據高砂族調查對各社勞動力(15歲以上與60歲以下)的統計,岩城龜彥在兩篇〈蕃地蕃人指導に關する管見〉中表示,各蕃社實有相當充沛的勞動力──只是投入於農業的比例過少,導致蕃人每有空閒離社狩獵。「小人閑居易為不善」,岩城龜彥強調,「從來蕃社的種種問題盡是出獵時期為多」—如何為蕃人安插適當副業以將勞動力導向「正面之處」,允為蕃社治理上亟待面對的課題。

不過,面對理蕃部門的殷殷期盼,林業部門對如何化解與理蕃部門的歧見已不感興趣。1940年代前後,受到戰時體制下臺灣之要塞化與軍需工業化的影響,森林開發的呼聲再起—但相較於日治中期的官—民營的開發模式,國家已從生產鍊的上游退讓下來,讓資本家循著森林計畫事業成就的經營體系著手開發。原由營林所直營的太平山、八仙山與阿里山等官營林場於昭和17年(1942)為總督府轉給臺灣拓殖株式會社辦理,官營林場以外的國有林地則由昭和16年(1941)成立的南邦林業株式會社負責統籌。一旦資本在一定程度上躍身為國有林開發的主體,為了利潤的考量,他們傾向將蕃人排除在經營體制之外,轉而以本島人,甚至是朝鮮的移民為徵募對象。基本上,就這些資本家而言,理蕃部門對蕃人的「悉心呵護」讓蕃地開發的工作難以推動。當時頗負盛名、以星規納(製作奎寧的原料)栽植為業的資本家星一即這樣說:

臺灣的蕃人以理蕃課為後盾排斥內地人,蕃人之生活因為理蕃課之手而得以傲然獨立,任何人都不得與蕃人接觸,內地企業家因此討厭協助蕃人。(轉引自李文良,《帝國的山林》,頁270)

的確,昭和16至18年(1941-1943),南邦林業株式會社向總督府提出了至少6筆的伐採申請。這些土地分別位於太平山與宜蘭事業區的範圍,對象則以櫸、樫(殼斗科的樹種)等闊葉樹材為主。昭和17年(1942),南邦擬興建軌道以通過バヌン社的授產地。在其向臺北州提出的「高砂族授產地貸下願」中,南邦表示欲在昭和18年(1943)9月至22年(1947)8月的4年間租用1,666餘坪的高砂族授產地(年租金不過83圓,4年總計332圓)。儘管南邦還是宣稱要把這筆金額提供給バヌン社的關係駐在所,以為蕃人撫育之用,然與三井及新竹殖產在開發蕃地時的小心謹慎相對照,這群曾被林學者鐸木直之助(1899)視為「本島森林之主人翁、林業不得離之而行」的蕃人,在一定程度上已與這片土地的利潤絕緣。

沒有人是局外人

十幾年前,當我還在臺大森林所念博士班時,臺灣的自然資源管理學界興起一陣「把人找回來」的風潮。的確,從臺灣自然資源管理的研究史來看,1990年代末期堪稱「典範轉移」時期,即研究者開始願意進入田野,由當地人的視角思考社區於當代自然資源管理的能動性,進而提出共管、社區林業、社區與國家間的夥伴關係、傳統領域等兼具理論與實踐意涵的分析概念。更不用說,當2016年8月1日,蔡英文總統代表中華民國政權,為臺灣歷史上之近代國家對於原住民族的不平等對待,提出正式道歉後,該如何在自然資源管理上落實原住民族的轉型正義,更成為國家政策的一環。不過,道歉終究只是道歉—到底要如何落實與執行,才是政府與臺灣社會終究面對的歷史共業。像我這樣在象牙塔中汲汲營營的學術工作者,我一方面贊同當代原住民土地困境得回到歷史去尋找根源;另方面,我也不認同既有研究以數個法條即把該段歷史「交代掉」的處理方式(更不用說既有研究對於相關法條之前因後果往往有所誤解,從而做出錯誤的因果解釋)。更具體地說,我不認同當代研究者往往以「無上手地契者歸為官地」、原始積累、剝奪、資本主義化等寥寥數語即交代掉殖民統治、自然資源經營及原住民地權於歷史上的糾葛。如果真要「一語以蔽之」的話,我認為,「沒有人是局外人」一語反倒更為貼切。只是,當我們承認這是個「沒有人是局外人」的時空過程,我們面對的任務反倒更為艱巨。到底這個局是怎麼做出來的?誰在何時、何地、基於何種理由被納到這個局裡頭?這個局是個可以一以貫之的結構?還是持續地處在拼裝、崩解與再拼裝的拼裝?

如我在前集說明的,在描繪一個把日本的松茸消費者及美國奧勒岡一帶之尋菇人串起來的拼裝時,Tsing試著以複音音樂(polyphony)來掌握這團無以名狀的「東西」。在此,我也想要東施效顰,以一幅江戶時期浮世繪畫師歌川國芳的名作來說明我心目中的拼裝觀。在這幅題為「雖然看起來很兇,卻是個好人哪」的作品中,我們看到橫陳交織的身體如何賦予一個人的形貌。在該圖的副標中,國芳又曖昧地表示:「當一個人懂得跟他人好好相處時,他才會變成個好人」。這樣的圖當然允許各式各樣的解釋—就我而言,這幅圖的啟示在於,當我們還是以John Donne的「沒有人是座孤島」(no man is an island)來揣度到底什麼是把眾多異質成分兜在一起的網絡時,國芳已經更進一步,告訴我們,即便人可能都是由一組組關係所構成,所謂的人性可能是由關係所界定的;甚至,容許我再次衍伸,在構成這個面惡心善之人的人體間,我們看到眾多間隙。這些間隙不只是我們搭捷運時得小心的月臺間隙,如Tsing試圖在《末日松茸》中表達的,這些讓松茸得以成長出來的間隙,或者說資本主義反覆崩解與重組時造成的細縫,可能蘊藏著人類在人類世中該何去何從的解答。

歌川国芳のだまし絵「みかけハこハゐが とんだいゝ人だ」 弘化4年(1847年)

https://ja.wikipedia.org/wiki/浮世絵

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

洪廣冀 《末日松茸》中「聽不見」的臺灣史(下) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6673 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

淺見和提問:

關於「剝奪—反抗說」或者「合法且平穩」,應該是隨著日本政府不同時期的理蕃政策、不同地域而有所變化吧。

文中提到<以大嵙崁地區的林野調查及整理為例,李文良的分析……>,應屬北部淺山、日本較早接觸、治理的區域。對比1941年仍在抗日的內本鹿南部深山。

這兩種統治手法的效果高低、範圍大小,對應後續的林業產出(原始積累的規模),恐怕不容易(需要學者再)區分清楚。日本晚期才治理的的部落,周遭山地的林木由國民政府採伐;又或者考量國民政府設立的林場及林木伐採量也龐大。https://m.facebook.com/snowram/posts/934690446579848

如果在國民政府時期才遷村,才確立土地權狀,才砍罰的樹木,是否可說是原始積累也持續到國民政府時代呢?

國民政府的原始積累(對原住民的掠奪、殖民),和日本相比,誰多誰少…。

追問這一點是挑起仇恨、或者是釐清史實。

清代的化蕃過程,也是一種原始積累嗎(山林成為自然資源被納入交易,要求以鹿皮作為稅賦)。

每個部落的進程樣態,也有所不同。

發表新回應