給我們聖誕假期,其餘免談

疫情中堅持社交權的法國人

最近在我任教的大學課堂上,學生拋了個跟時事有關的問題:疫情這麼嚴重,為什麼法國人依然堅持要出門社交?這位好奇又認真的同學跟我周遭朋友們有著一樣的困惑,病毒傳染哪分什麼假期非假期,封城就該五根清淨,不能奢求太多歡愉的享受與氣氛,因為這會破壞社交距離。在對抗Covid-19的眾多措施當中,封城不啻是褫奪人身自由最嚴厲的手段,執行封城的最終目的不外乎期盼能夠消除疫情。可是法國人卻不這麼想,對他們來說,現階段封城目的不是為了全面壓制疫情,而是為了讓民眾能夠盡情享受之後的聖誕假期。

與病毒共生的思維

抗疫為了享樂……一般臺灣人大概不會同意如此「自我中心」、「只重享樂」的想法與現象。但人類學強調的換位思考,不就是嘗試暸解這般奇怪的抗疫邏輯和作為?法國人的想法跟台灣主流的抗疫思維有不小差異,從以下兩位意見領袖的思緒裡即一覽無遺。

獲得2019年諾貝爾經濟學獎的法籍學者杜芙若(Esther Duflo)與其夫婿班奈 (Abhijit Banerjee) ,於九月26號慎重地寫了篇長文投書法國《世界報》。這篇名為〈將臨期[1]封城好拯救聖誕節〉(Il faut décréter un confinement de l’Avent pour sauver Noël) 的文章,以幽默的口吻提醒想連任的馬克宏不要當偷走聖誕節的鬼靈精格林奇 (源於How the the Grinch Stole Christmas這部喜劇片的主角,是一個討厭聖誕節,專偷聖誕禮物的綠色怪物),建議法國政府最晚必須在十一月底開始封城,確保疫情穩定,好讓人民得以正常過聖誕假期。在巴黎土生土長、因諾貝爾獎而揚名海外的杜芙若關心祖國疫情合情合理,不過她超前部署的倡議,第一時間卻未受到歡迎與重視。有人認為她應謹守經濟學者的本份,思考在疫情時代如何幫法國或全世界活化經濟,而不是利用諾貝爾奬的光環下指導棋。為了聖誕假期該怎麼過而出動諾貝爾獎得主,這也顯示出法國人對於社交生活的無比重視。

放假之前先禁足的觀念無獨有偶,封城是為了之後的開放與享受生活,這點連總統馬克宏都有相同思維。身為國家領導人,他以聖誕節期作為重要的抗疫佈局和時間基準點,於十月28號宣布第二波封城時強調:「我們的抗疫策略早在春天就確定,那就是與病毒共存」(Notre stratégie a été définie dès l’été, c’était de vivre avec le virus),並安慰民眾:「我們努力看看能否擴大希望,讓大家能與家人歡慶寶貴的聖誕節及歲末節慶假期」(Nous verrons si nous pourrons cultiver l’espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d’année)。法國這幾天的疫情終於稍稍減緩,但每天依然還有上萬人感染、數百人喪生,距離感染人數降到5千人的解禁容許,可能要等到明年。但討論如何過聖誕節的聲浪,每天不減反增,甚至動員到部長會議的層級,總理開口閉口都是關於聖誕節的種種事情。

對筆者而言,杜芙若用「拯救」(sauver) 這個動詞富有涵義,意指人民忍受封城不能沒有回饋,而且回饋要及時,聖誕假期正常地社交能夠大幅舒緩民眾的身心。馬克宏顯然更高舉集會自由的價值,包含節慶時的歡樂團聚。但疫情嚴重到人心慌慌、經濟蕭條、醫療崩潰這般地步,難道還不能禁止節慶團聚嗎?在大流行病時代,一昧地以全民健康作為藉口,無限上綱的禁止集會,法國人並不領情。沒有大餐也沒有廣大親友團聚的聖誕節,還能稱得上聖誕節嗎?對於法國人來說,這是一個目前無比重要的爭論議題。

「度假」作為法國人的文化DNA?

法國人對於聖誕假期的重視,必須放在整個關於「度假」的文化脈絡下來分析。法國人道關懷拹會Fondation Jean-Jaurés在《法國人和假期:哪些不平等》 報告中,[2]提到「放假」這個概念對於法國人的意義與重要性。

在法國人看來,假期有兩個主要的意義:休息和發現。首先,假期代表著一個在很大程度上仍然由工作構成的社會生活中、必要的休息與恢復時期。35%的法國人將假期與「脫離日常生活的時刻」聯繫起來,31%認為假期是「應有的休息」。這二者構成了向世界開放、發現和冒險的可能性:33%的人將假期與「發現新國家或新地區」聯繫在一起。「與家人和朋友共度時光」排在第三位(29%)。有趣的是,在那些宣稱曾在兒童或青少年時代度假的法國人中,度假的動機順序剛好相反:他們的記憶首先與「與家人度過的時光」有關(53%),其次是「發現新領土」(34%)、「從事跟平日不同活動的時期」(28%)。因此我們可以說,法國人在談論假期時,「休息」和「發現新事物」維度是自發的,但透過童年關於假期的記憶來維持家庭感情與連帶,其實是更加重要。法國人積極的將家庭情感與假期聯繫在一起,只有5%的人會認為假期是「無聊的時刻」,這更證實了假期的重要價值。

無法妥協的社交與其經濟重要性

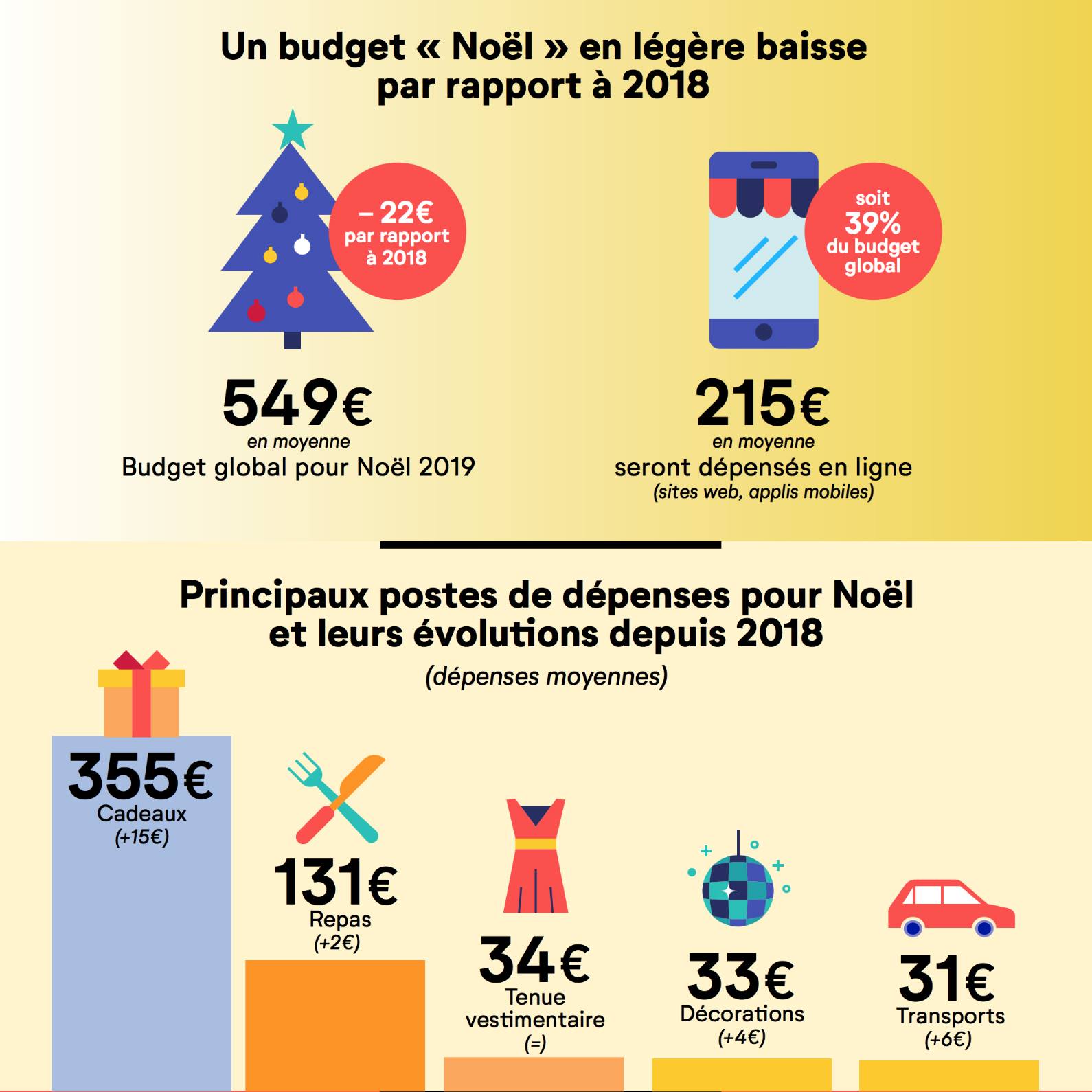

除了與家人團聚的重要社交意義之外,聖誕假期的重要性,更來自於「聖誕產業」的經濟規模。諾貝爾獎得主杜芙若與其夫婿的投書,應該也是著眼在聖誕假期背後的龐大經濟規模與利益,尤其對於社區小商店來說,往往聖誕節期的營業額就占了全年總額至少20~30%甚至更高。11月第三週開始到12月25號聖誕節當天,大賣場比平常至少多出三倍以上的銷售額;對於巴黎以外地區的中小型商家 (PME, petite ou moyenne entreprise),聖誕節更是重要的救命丹,玩具、各項聖誕裝飾、以及食物等產業鍊,無不殷殷期盼著聖誕節的龐大商機。2019年,平均每戶法國人家聖誕節的預算花費約有549 歐元,包含355歐元禮物、131歐元食物、34歐元衣服、33歐元裝飾、31歐元交通費用等。對於正式員工來說,聖誕節是難得獲得獎勵金的大好機會,對於一般想找兼差的人來說,聖誕節可以多少賺點零用錢。

(圖片來源 : CSA Consumer Science & Analytics)

因為美國以及其他跨國資本的大舉入侵,法國的各項零售業正面臨著很大的挑戰,戰戰兢兢。例如電商亞馬遜,引入美國「黑色星期五」(Black Friday)的購物狂歡節概念,舉行超級促銷活動,差點打趴法國本土的零售業。過去幾年,法國當地零售業者每年都舉牌抗議外國資本的入侵,壓迫到本土業者的生存空間。今年本來就因為疫情的關係而業績慘慘悽悽,許多商店倒的倒、暫停營業的、求售的、夾緊LP (法文裡真的有這句俗語:se serrer les couilles ) 繼續苦撐的、店面直接變成倉庫的,各種慘象令人不忍卒睹。再加上因疫情而快速茁壯的美國電商亞馬遜攻勢加倍,法國本地零售業者只好集體哀求並出動經濟部長,要求亞馬遜把黑色星期五的購物狂歡大促銷延後一周進行,這是多年來第一次出動國家的力量,來維護本地小商店的一線生機。一旦聖誕假期繼續封城,將會斷了多少人的生計來源,所以法國政府舉棋不定,對於看似壓抑不下的疫情、以及不慎樂觀的聖誕假期,誰也不想當顧人怨、宣佈聖誕假期繼續封城的壞人。

社交權背後的公民意識與實踐

聖誕假期只是此次疫情中衝突的焦點之一;從疫情爆發以來,政府與人民主要的衝突,都環繞在社交權這件事情上。三月17日到五月11日法國政府進行第一波封城,關閉所有的公共場所,連開放空間的公園也都關閉;除了必要的購物之外,每個人每天只允許外出一小時健身或遛狗,只允許走動在住家方圓一公里以內的範圍。出門時必須隨身攜帶移動證明,路上會有警察隨時進行盤查。崇尚自由的法國人之所以願意乖乖忍受這些限制,一切都是為了能自由享受之後長達數個月的假期。

五月之後就是法國人的假期旺季,由中央政府文化部主催、全國每個地方在同一天(大多在6/21這天)舉行的音樂節開始,宣告假期的來臨。在這一天,每個人都可以自由地參加這個音樂節,可以選在街頭、公園的一個角落、或是跟熟識的酒吧或餐廳合作,一切自由,作為長假的宣告與熱身。

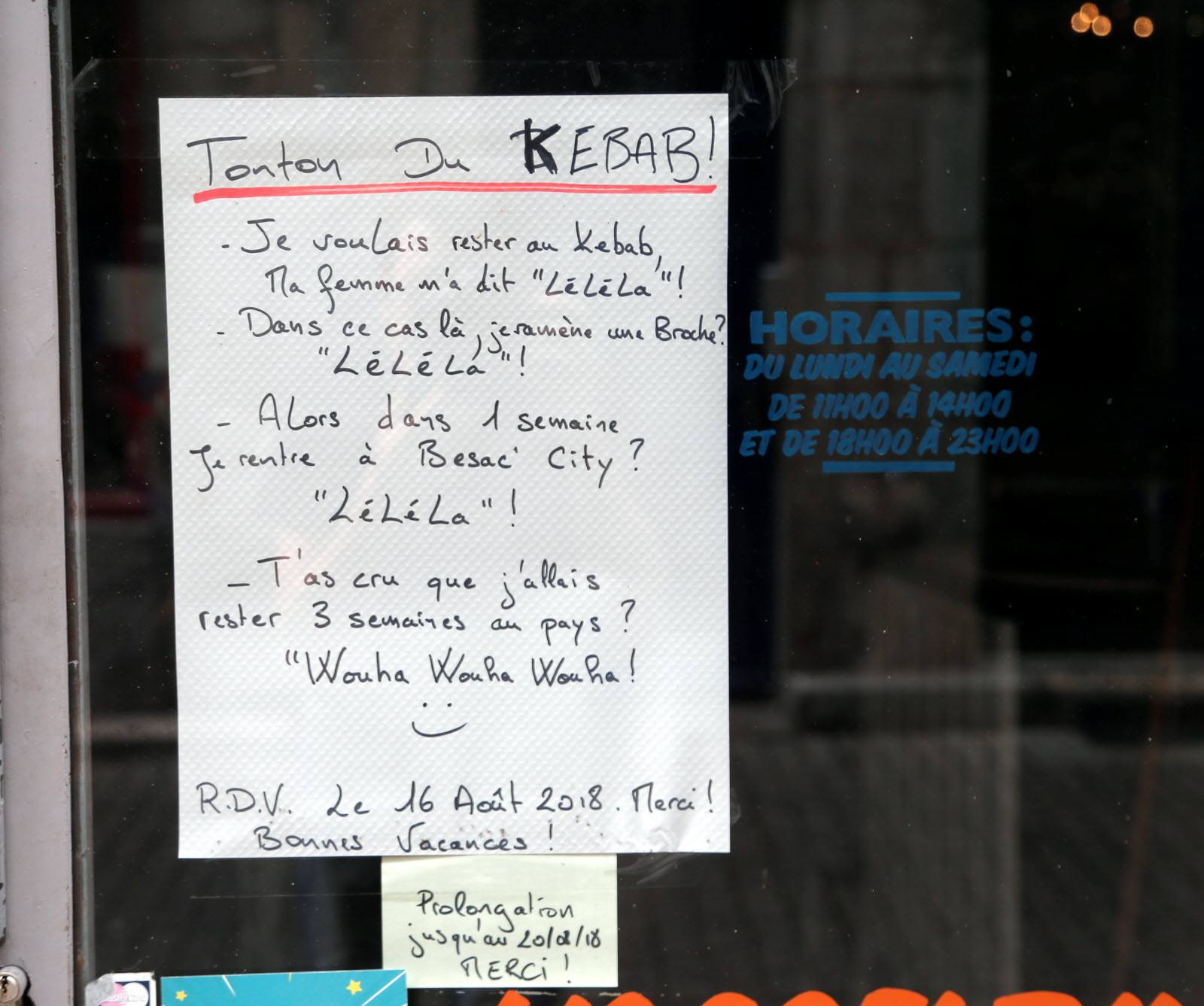

法國法律明文保障每個全職工作者一年有五個星期的有薪假期,也就是扣除周末外的三十天,這還不包含平日的周休二日及新年、復活節、勞動節、二戰勝利紀念日、基督升天節、五旬節、國慶日、聖母升天節、萬聖節、一戰停戰日、聖誕節等等國定假日。對於法國人來說,假期是神聖的,不管是從事清潔工、建築工、軍公教、餐廳洗碗工等,只要有正職,就有權利行使自己的度假權。甚至連自營者,像是自己開麵包店或書店的人,都會在假期直接拉下鐵門,貼上一張公告,昭告全天下人自己放假去了,甚麼時候再相會。撲空的人雖然感到不便,也會在心裡暗自祝福一聲度假愉快。

(圖片來源:L'Est Républicain)

(圖片來源:L'Est Républicain)

疫情中法國人極力捍衛的,除了度假的權利之外,還有其他的集會結社的權利,例如說前陣子在全國各地爆發小小衝突的「還我們彌撒權」(Rendez-nous la messe)。因為疫情的關係而在10/30開始實行的第二波封城,教堂也在關閉的範圍內。但對於各地的信眾來說,「不能聚在一起的彌撒就不能算是真正的彌撒」,因此聚集在教堂前抗議,要求政府開放教堂裡的集會。

盧梭的社會契約精神

這些對於社交聚集權利的要求,其實有著更深沉的背後意義。自從法國大革命以來,法國人學會了極力爭取人民自己的權利。大革命起源地巴士底廣場、位於巴黎第三區的共和廣場、拉丁區的先聖祠、以及旁邊巴黎最古老大學索邦大學廣場,是各種春鬥、(去放假前的)夏鬥、(放完假精神飽滿回來後的)秋鬥、以及冬鬥等大大小小抗爭者必經的民主聖地。在這些地方,法國人民不斷地提醒自己,民主、自由、平等權利的得來不易,因此,更需要繼續地積極維護與爭取。人民有集會結社的權利,這是明文保障在憲法裡的精神與理念,很多人願意犧牲其他的事物,來換取維護自己的自由權。

在疫情與其他重大災難來臨時,個人的自由權該如何與集體福祉共存或協商?這就牽涉到法國教育體制裡,從中學開始不斷教育學生、不斷進行思辨的重要「社會契約」精神。《社會契約論或政治權利原則》(Du contrat social ou Principes du droit politique,簡稱《社會契約論》)是思想家盧梭於1762年的著作,書中所強調的主權在民思維是現代民主制度的基礎,深深影響了18世紀末法國的《人權和公民權宣言》(Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen)。社會契約論探究政治權威的正當性。在社會契約中,每個人放棄「天然狀態」(état de nature ) 的自由,而獲取「社會狀態」(état social) 的契約自由。如果主權者走向公共意志的反面,那麼社會契約就遭到破壞;人民因此有權決定和變更政府的形式或收回人民所賦予執政者的權力,包括用抗爭或其他手段推翻違反契約的統治者。

對於法國人來說,社會是建立在社會契約論的精神以及彼此的信任上。然而現任的馬克宏政府,在疫情爆發前,因為對於黃背心運動以及退休制度改革等民眾的抗議處理不當,引發嚴重的社會與階級對立。當人民群起要求回應黃背心運動與退休制度改革的訴求時,馬克宏政府趁機藉著疫情爆發作為理由,強制壓抑這些抗爭活動,忽略去積極回應人民的訴求。這些事情對於法國人民來說,已經嚴重破壞了社會契約,辜負人民的信任,因此在各種防疫措施上,人民對於自己所被剝奪的各項自由,顯得更為謹慎與敏感。

法國人對於社交權的執著,常引發外界對於法國是否為特例的討論。英國學者Emmanuel Godin 和Tony Chafer 分別在2004年 和 2010年編著《法國特例》(The French Exception) 與《法國特例的終結?法國模式的衰落與復興》(The End of the French Exception ? Decline and Revivial of the ‘French Model’) ,討論法國的政治、經濟、文化、教育等各方面,如何在全球化的潮流下還保有其與眾不同的獨特性。

對於法國人來說,在大流行病期間,人民願意藉由社會契約精神,讓自己的自由權進行某種妥協或讓渡。然而,政府並沒有善用這樣的讓渡而做出更好的防疫處置。到目前為止,法國政府所做的抗疫措施,成效並不顯著。政府沒有一套關於如何生產與分配口罩的完善制度設計,最初幾批從中國買來的口罩,不是被美國中途攔截搶走顯示外交無力、就是設計不良因此無法使用;戴口罩的衛教宣傳遲遲無法上路、還且內容還充滿矛盾;政府進行的肺炎普篩,因為種種問題而完全沒達到該有的結果,浪費了大筆的醫療人力與資源;法國人對於疫苗極度不信任,十年前衛生部出過大包,浪費大筆公帑買了一批無法使用的疫苗,使得人民對於法國政府研發疫苗的能力也失去了信心與盼望。種種一切,讓法國人民質疑法國政府的施政能力。與其讓渡自己寶貴的自由給這個ㄧ直在摸索的政府,不如把自由權要回來,好好過自己的生活。

套句法國哲學家André Comte-Sponville在一篇報導當中所說的話:「我寧願在自由的國度染上Covid-19,也不願在極權的國家中無恙」(J’aime mieux attraper le Covid-19 dans un pays libre qu’y échapper dans un État totalitaire)。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

楊豐銘 給我們聖誕假期,其餘免談:疫情中堅持社交權的法國人 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6845 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

您好,想邀請楊豐銘博士在台北進行演講,請問該如何與博士聯繫呢?

可以在臉書上傳訊給芭樂小編喔!

發表新回應