末日後與「寂靜」的環境

原本應該幫活力四射的芭樂們寫一篇年度回顧文。可是太多的雜亂思緒,實在不知如何整理起。在溫度起起伏伏的季節裡,儘管外面有時冬陽暖暖,有時冷風刺骨,但是在自己的小帳棚裡讀讀小說,和家裡悠哉度日的貓狗一起窩在被窩裡渡過歲末年終,比起外面風雨飄搖的世界新聞回顧,要真實得多。結果一拖就拖過了新年;感受一年之始,卻覺得整個世界沒有什麼新氣象,反而覺得當去年十二月二十一日的世界末日離我們遠去之後,「後末日」的日子變得沒有目標:整個世界「同在」一起,等待某個時刻跨越的「想像共同體」,又遠去了。

可是末日真的離我們遠去了嗎?或者反過來說,世界末日帶來了什麼樣的思考?也許這個名詞,馬上讓人聯想到村上春樹上個世紀就寫成的「世界末日與冷酷異境」(Hard-Boiled Wonderland and the End of the World)。「冷酷異境」裡的「我」在組織中進行計算士的工作,被入侵的高矮兩人要求交出藏著所有夢的獸頭骨以及數據,卻因此發現自己是躲在地下室老人的實驗對象,因「被計算錯誤」的我,二十四小時後馬上就要進入另一個時空「世界末日」,於是與女圖書館員一起度過最後幾小時後,驅車往荒涼的碼頭等待世界末日的來臨。另一邊在「世界末日」裡的我,放棄自己的影子而留在高牆的小鎮裡,居民的夢都存留在獨角獸頭骨的古老的夢裡,「我」在這裡的工作就是閱讀這些夢,但在過程中愛上了圖書館員,影子也出來要「我」逃出這個世界末日,卻在最後可以逃脫時決定留下與圖書館員到森林深處生活,因為「我」發現這個世界末日是自己所製造出來的。交錯的故事和技客般的生活,在兩個重複的異境交疊處讓時間變緩甚或停了下來。村上把末日計算「過頭」之後時間的消逝感,與資訊無限延伸後,大量訊息在系統當中被儲存卻無法回復原有設計目的崩潰狀態(如同後來的電影Matrix極為清楚的描述),安置在小說前後交錯的兩個部分。看起來,世界末日景象在小說中被再(預)現的狀態,比起媒體中出現的猜測和熱絡,要「寂靜」得多。

是的,寂靜。小說中的人造世界末日,似乎不像聖經「啟示錄」裡面所描寫的那樣,四處充滿火焰和轟隆巨響,也沒有猛獸和號角在封印的書旁。但是冷酷與安靜,那種因為巨大災變襲擊世界後呈現的沉寂,是人造災害與自然災害或宗教末日想像中明顯不同的地方。把世界末日的「冷」強調出來,是站在末日想像後那些可能倖存者的位置上,回顧所見餘生體驗的特殊性(就某種意義而言,我們在「賽德克巴萊」描述霧社事件所衍生的敘事類型,已經對「餘生」有所體驗)。另一個層面「冷酷」(coldness)的意涵,也是因為許多環境災害形成過程發於微弱,起因於最初不為人注意的部分。但其結果卻是形成令人毛骨悚然的死寂。其中最為著名的例子,便是為喚起大眾對於環境農藥以及DDT使用危害的感受,由芮秋卡爾森女士(Rachel Carson)寫下的「寂靜的春天」。書中的最開頭就以環境經驗的消失破題,給予讀者「冷酷」的震撼:

「過去未工業化的年代,每年的春天都有著數以百計的鳥兒於天空翱翔,或於樹叢間鳴啼著悅耳的歌聲。然而現在因為大量使用DDT等殺蟲劑,導致鳥兒不再飛翔、鳴唱......。我們還能在春天時聽到鳥兒的歌聲嗎?」

等待大自然帶來春天的訊息,聽到庭園中鳥兒終於啁啾枝頭的欣喜,是嚴冬過後每個中產階級美國人非常期待的切身感受。但「寂靜的春天」讓原來作為理所當然的環境與身體感知突然消失,沒有鳥類啼叫的春天,就像是過著「餘生」的末日後經驗。這種震撼對沒有經歷過(但看過)核爆的美國人來講,很恐懼也很強烈。在許多環境意識書寫中,對環境的感知訴諸情緒的轉變,是論述的重要策略。最近在澳洲發起的「環境人文」Environmental Humanities期刊裡面,進一步將環境思考擴展到人文反思的領域裡,其中有一篇文章,就以”The Affective Legacy of Silent Spring”為題。作者Alex Lockwood清楚的指出, 從中產階級的社會性來看,情緒通常從家庭內的親密過濾過程,難以成為公共形式。然而情緒表達的正當與公共性常常成為國家「生存」的監看對象,於是被表述為「少數人故意吵鬧」或是「公民必須養成好脾氣」的論述。

然而「寂靜的春天」所啟發的環境書寫,將情緒帶入公共生活關切中,開展另一種公共生活的可能;這樣的書寫打破公共私人二分的治理方式,以及因為這種方式把家庭或私人經驗瑣碎化的問題。Lockwood文章裡面引述卡爾森女士的策略是,如果要對企業以及在國家推動下大量使用DDT的現象,達成「有效的」政治變革,「必須要讓每天在購物的,投票的,喜愛鳥鳴的公民,不只相信這個影響,還能夠動起來!」他舉例描述,當卡爾森女士一九六二年在紐約客首先刊出以寂靜的春天為中心思想的文章後,紐約州當地的運動俱樂部成員馬上就舉報在俱樂部附近目擊的多起死鳥案例,而伊利諾地區晚間新聞裡面播出飛機在玉米田上空噴洒DDT的畫面,馬上就收到將近八百通的call in 電話,迫使當地警長在電視上出面公開宣稱:「此類噴洒是無害的。」時代雜誌甚至還為文宣稱,卡爾森女士的文章是用「情緒煽動的語言」寫成的,以反制卡爾森的情緒召喚。

Lockwood的文中反思,「寂靜的春天」試圖「喚醒」大眾情緒的行動,卻往往被政治和資本主義的代表機構—包括警察,電視,傳媒—就地進行消毒或反駁。看到這邊,各位應該覺得這個畫面不陌生吧?當公民要達成不服從的意志,甚至是反抗的權利時,治理者或者控制發言權的資本家,一定會馬上投入撲天蓋地的消音行動以影響治理—這就是為什麼反媒體壟斷應該是所有反對運動一併聯盟的必要項目之一。而情緒感受引發行動改變的真實過程,也回應了人類學家William Mazzarella所說:「All social changes, if possible, must be affective in order to be effective」這樣的概念。

Affective Legacy 一文後半繼續探討兩本關於全球暖化的科普文學著作:Bill Mckibben的 “End of Nature”以及Amy Seidl的”Early Spring”,以及他們如何創造新的「情緒模型」(affective template)來喚起讀者的注意。 Environmental Humanities 這份期刊是開放性的,讀者可以直接閱讀再加以對照。這裡想要拉回來關於台灣的環境書寫或者環境情緒觀點,在大眾行動喚起上的差別。我必須承認這個延伸有點大,因此這顆芭樂並沒有企圖要做完整的回顧(甚至一點點代表性應該都稱不上)。我想要提出來的觀察,多半是疑惑而非理由的解說。

相對於寂靜的春天在美國中產階級所引起的效應,這樣的書寫在台灣社會不是沒有,卻沒有相應的效果。作家劉克襄把台灣的自然書寫分成三種:第一是具有報導性質的環保文章(如最早韓韓與馬以工的「我們只有一個地球」,第二是承襲天人合一思維,逃離城市文明的隱逸文學(如孟祥森的鹽寮書寫),第三是生態研究報告發展出來的生態文學(如劉自己),以及包括徐仁修,陳玉峰,王家祥,廖鴻基,吳明益,或者昆蟲學家朱耀沂,原住民作家夏曼藍波安,撒可努等人。然而當老鳥人劉克襄出版了「風鳥皮諾查」之後,吸引了自然愛好者的文學共鳴,把風鳥的意志和遷徙的宿命寫得透徹,卻沒有帶起反對溼地開發的公民意識;當黑潮魚人廖鴻基寫下「鯨生鯨世」,賞鯨的活動成為自然旅遊的新興項目,但是這樣的消費行動卻沒有延伸到認識瀕危的中華白海豚的身上。最近在臉書上面被許多人轉貼關於鯊魚因為魚翅消費而只能沉沒海底,成為「魚彘」而淹死海中的畫面,卻沒有引起以美食為畢生職志的台灣人轉移飲食興趣的情緒。身為寂靜芭樂,對這樣的「公民冷感」(”citizen indifference” )感到非常奇特與失望。台灣的人真的很喜歡(尤其過年快到了)要小孩子「呷卡飽勒」「緊呷不然稍等沒通呷」,問候人家「今天呷什麼好料」。另一方面,對於任何可能是公共性的問題(環境意識亦在其中),卻多半會回應說:「呷飽太閒!」

從吃飽到欣賞到保護環境,需要漸漸轉化的時間性,本芭樂不是要對台灣人做單一而粗糙的界定。反而想要詢問,不同年代對於環境情緒的指認和表達差異,是在怎樣的歷史基礎和軌跡上發展出來的?寂靜的春天中對環境的情感來自認同性的保護動力,因為建國時沒有文化歷史的根源可以宣稱,於是環境認同在美國藉由自然書寫,非常強力地操作讓自然景觀以及後來的國家公園,成為國家認同的象徵;甚至對於後來移居美洲的新移民,皆以引導其認同自然風光和戶外活動為國家認同的建造過程(參見Nature and the American Identity)。

然而對台灣這塊移民土地而言,以地景、海洋、族群為認同意識的描述,一直要到八〇年代的族群論述興起,並且重新認識台灣作為海洋史以及島嶼性的用詞觀點開始出現之後,才把台灣地景情緒的認同力量,拉回而與在地經驗結合。另一方面,環境書寫常常也無法跳脫國家主義,我們可以看到環境情緒論述從喜愛自然到害怕災害,對國家進行重新肯認的過程。前面提到的自然愛好書寫,還可以被公民認知參與社區活動後,直接影響到而進行環境改變,但是在跨國的環境變遷或是大型的環境災害出現時,諸如全球暖化以及核能災變,在地以欣賞自然為主的環境社會,似乎就難以立刻轉化成為對應的情緒抗爭力量。然而當代大型的環境傷害情緒,往往從個人的疑慮—例如福島核災時在檢測儀器前面帶恐懼表情的小朋友,或者是北京賣到缺貨的口罩—挪用為國家治理消費的一種方式,或甚至國際政治的對抗:例如NHK年度大河劇「八重櫻」,以被明治政府所消滅的會津藩為主角,試圖塗抹成為災區的福島地區形象;而北京霾害時中國發表美國大使館監測到的北京空氣品質,代表的是美國領土空污問題的正式發言,受到網友的不斷揶揄。於是當代環境意識的自然情緒書寫,需要更細緻的策略和常民經驗不斷地接壤,與公民行動重新結合,以回應跨國的,超大型的,但常常是不可逆的環境災害問題。

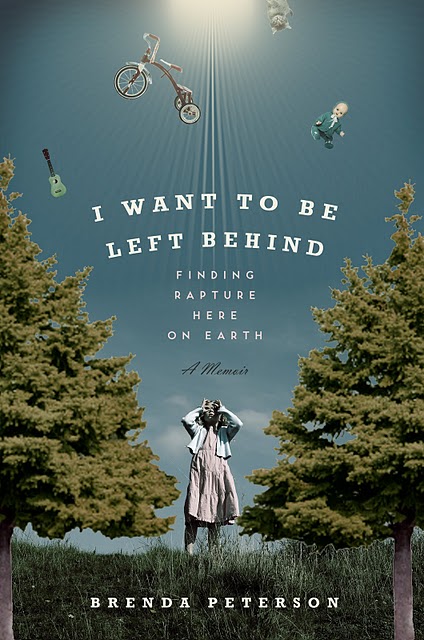

美國作家Brenda Peterson小時候和雙親因為宗教理由離開主流社會,到新英格蘭Boha灣區僻世生活。她在回憶錄 "I want to be Left Behind" 書中描述在海灣的潟湖區行船時,會有已經很稀少的藍鯨來到船邊和他們相伴;這樣的經驗賞鯨豚的人應該不陌生。然而這些藍鯨或者其他種類的鯨豚,都是早年北美洲移民過度獵殺所剩下來的生物族群。當Brenda訝異於這些留存下來的鯨豚為何還會願意主動跟隨船隻,並且是母子一同與年紀很小的她互動時,Brenda的北美原住民朋友說,我們也許只能用「原諒」(forgiveness)來解釋它們的行為(參考美國公共廣播網PRI: To the Best of Our Knowledge節目,2012年12月30日「當代啟示錄」Apocalypse Now 節目中的訪談)。

寂靜芭樂為了大家沉浸在這個無法解釋的物種互動經驗中,並且檢視你的環境情緒,決定讓這次的芭樂文停歇在這裡。但是,也想預告一下下次將要進行的討論:為何傳統宗教經典中的初始經驗,讚揚遊牧採集,而責難從農耕活動裡長出來的文化(比如基督教聖經裡,該隱與亞伯的故事)。到底農耕環境裡,我們能夠長出什麼樣的照顧意義?請期待「環境意識裡的伊底帕斯邏輯」。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

寂靜芭樂 末日後與「寂靜」的環境 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/4028 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

很有深度的芭樂。

你所提出的比較偏向文學、書寫、公民概念範疇下的環境情感、認識、反應與對抗。但是似乎也還有其他的面相的環境認識和行動。譬如和宗教信仰相關的,里仁所進行的宗教信念和環境意識、和消費與生產的連結。以及台灣人對「祖先意識」的當代性的應用:很多年輕人覺得祖先留下的地,放棄可惜。夏曼、藍波安對祖先遺產(有形與無形)的愛惜與仰慕和蘭嶼的反核運動也不無關係。等等。

也許情緒或情感要轉化成政治行動,並非必然,碰到全球尺度的政治連結和轉換也不一定能「轉」得成。我通稱為「卡住了」。我和我一個親戚都去里仁買東西,她是藍的,我是綠的。她如何理解核四?下次問她。八成談話會卡住。

有些環境人士沉浸在「天人合一」和「不談政治」的溫暖懷抱裡,把它當避世之所。有些成天騎腳踏車和種東西,卻對ECFA無動於衷(我是相反,我不騎腳踏車也不種東西,但是對一中市場極端警覺)。反過來,有些政治熱卻對環境無感。

某些宗教團體並非沒有愛物的觀念,也確實曾經在台灣的資源回收習慣裡發揮過重要影響力,但是精神與信念在面臨世界(或當代世界)的複雜性時,備受考驗,譬如最近在台北的某個開發案。但是別說宗教人士,學術界亦然,沒有比較高級,我們自己也備受考驗。一條長鏈,個有個的鍾愛,喜歡抓這段光譜的,對另一段無感,大家如何互相「感動」「告知」「理解」和「行動」,其實是社會科學的大哉問。

再說明一下,寂靜芭樂應該懂,怕有些讀者不懂來質問我,為何愛護環境要對一中市場的政策警覺。很簡單,對方農產品傾銷(據說對岸連石斑也養得出來了,蓋塑膠棚養),台灣農業一一掛點。在「一個市場」功能分配的考量之下,台灣被分配(或心甘情願自我分配):石化業和電子產業(譬如)。從此吃、喝全靠對岸,台灣成了水泥島,大家都在日光燈下上班,也不用抗爭了。

此段夾在上文第三段,非主要論述,不要來問我細節。請回到作者的寂靜的台灣(不,是春天)來談。

發表新回應