《敞墳之地》書評

在民族誌中好好地記錄死亡,並且表現憤怒與悲傷

作為一位曾經在提華納這個坐落於美墨邊境的墨國城市做田野的人類學學徒,我一開始閱讀這本書的時候,僅僅把它當成又是另一本關於邊境遷徙的作品。之所以說「又是」,是因為關於邊境、無證移工、移工之路的相關書籍琳瑯滿目,每一本都不乏無證移工的親身經歷和證詞。那段移工之路多麼嚴峻艱辛,多少人在沙漠中消失、於橫渡格蘭德河的過程中滅頂,甚至被毒梟利用來運毒、或被幫派綁架;女性無證遷徙者在出發前開始服用避孕藥,並且視旅途中被強姦為一圓美國夢所必須付出的代價。諸如此類的證詞歷歷在目,我甚至還看過一位聲稱自己擁有沙漠求生教練證照的記者,和移工們一起穿越書中相同的那片沙漠後所寫下的深度報導。在這些敘事之中,幾乎每一位作者都對無證移工的處境有著相似的關懷,因而以不同觀點切入這種大規模的跨國遷徙,以及這種遷徙對於美國社會與美國人民,還有來自墨西哥和中美洲的移工所帶來的衝擊。不過,在閱讀這些學術著作或者報導文學的過程中,仍然無法企及或是處理一些核心的問題。

這裡所謂核心的問題指的是,即便有著各種各樣的證詞,甚至也有記者和移工隨行,但正如作者德里昂於書中所言,這些都沒有辦法真正還原,踏上那條移工之路的人們,到底在旅途中遭遇了什麼?即使研究者/報導者真的和無證移工一起踏上這條路甚至走完全程,研究者/報導者的現身都將使得這趟旅程和一般無證移工所經歷的旅途截然不同。在這種狀況下,幾乎沒有任何一位非無證移工的寫作者,有辦法真的還原這些移工在旅途中所面對的各種人事物。

德里昂意識到這些問題的存在,也承認不論使用任何方式或許都沒有辦法窺見這場大規模遷徙的全貌,但他仍使用了非常具有啟發性和開創性的方式,試圖逼近那個或許永遠無法被完全揭露的真實。而他也提醒讀者,這樣的取徑仍然沒有辦法宣稱得以掌握跨國遷徙的全貌。全貌之所以不可得,因為它過於複雜,任何的方法和觀點都不可避免有其盲點和限制。不過,即使有限制的存在,我依舊認為,這本《敞墳之地》是討論美墨邊境與跨國遷徙問題汗牛充棟的著作中相當重要的民族誌書寫,更不用說可能是目前坊間可得的中文書籍裡,最深刻且全面的一本。

多物種民族誌作為一種分析觀點

過去對於美墨邊境和移工議題的研究中,著重政策分析的宏觀研究往往強調美國邊境管理政策、邊境控制的資源投注,乃至於九一一等重要事件對於美國邊境治理思維所造成的改變,以及這些改變帶來的衝擊。在這樣的研究視角之下,讀者或可從這些研究中理解國家政策,甚至全球經濟情勢對於美墨邊境狀況的影響。但是,這些政策實際在無證移工的身上造成了怎樣的影響?卻往往因為這些移工只是以官方文件中的數字被呈現而付之闕如。

另一方面,側重於微觀視角的研究則強調移工的經歷,透過訪談無證移工和他們的家人,研究者重現了這些踏上移工之路的人沿途所遭遇的艱辛和危險。讀者或可讀到無證移工是怎樣跨越險惡的自然環境、應對人心叵測的「郊狼」(coyote,人口販子),或是在驚懼疑惑中閃躲「邊巡的」(la migra)的追緝。但是以這樣的視角切入,雖然可以看到邊境巡警的精良裝備,卻很難真正從字裡行間中察覺國家暴力是怎麼系統性地加諸在這些無證移工身上,以及為什麼美墨邊境明明這麼長,無證移工穿越邊境時卻偏偏都選那些自然環境看起來相當險惡的地點,這一類的問題。

德里昂採用多物種民族誌(multi-species ethnography)的觀點書寫本書,不僅為美墨邊境的研究帶來了嶄新的視角和討論的空間,也彌補了以上兩種視角的盲點。這種書寫方式不僅能夠很好地將那些過去研究者未曾意識到、但是重要的元素(如險惡的自然環境)納入討論之中,更重要的是能夠很好地架接國家政策的宏觀討論和無證移工實際行動的微觀研究取徑。

在此,先簡短說明一下多物種民族誌這個近期人類學中相當熱門的理論思維有何特色。傳統的民族誌書寫,不管是哪一個學派的人類學者、使用怎樣的理論路徑,在書寫民族誌的時候都是以人為中心。這裡所謂的「以人為中心」,指的是從人類的立場和視角去開展書寫和知識的積累。因此,不論是討論社會的結構、人的動機、生計活動等等,都是以人為書寫的中心。在這種視角下,人以外的世界,不論是自然環境或者動植物,通常都只是配角,只有在人對這個世界有所作為,比如說馴養牲畜或者挖灌溉溝渠一類的,這個人以外的世界才開始對人有意義。

然而,多物種民族誌的出現改變了這種書寫的方式。人類學家體認到,人生而在世,不論身處社會上的何種位置,日常生活並非單純只是和其他人類進行互動、發生關係。人類是和很多不同的物種、存在,乃至於非生命體互動,才構成了日常生活的點點滴滴。因此,在書寫過程中,人類不再據有優於其他物種的特殊位置,更多著墨在人類作為這個世界的一分子,和其他的物種以及環境之間的互動。而德里昂這本《敞墳之地》,很可能是第一本以多物種民族誌觀點來書寫的,關於美墨邊境的民族誌。

透過這種路徑切入,德里昂得以在討論美國邊境管理政策遞嬗的同時,將這種宏觀政策上的變遷,腳踏實地呈現在邊境場景。這之所以可能,或者說,為何在德里昂之前的研究者往往難以達成,是因為過去在缺乏理論工具的狀況下,邊境政策的實際效果往往只能由美國政府一年投注多少經費和軍事化裝備給予邊境巡警、無證移工穿越邊境的數字增減來作為證明,並以此討論宏觀的國家政策對於無證移工的影響。但是實際上邊境到底發生了什麼事情?怎樣發生的?幾乎沒有任何可供討論的理論工具可以使用。美國的邊境治理政策,除了投注大量的退役軍事資源和人力成本之外,隨著其治理思維的轉變,也進而把無證移工的遷徙路線推往更險峻的自然環境之中。然而,在以國家、社會,在以「人」的行動為主要討論對象的研究視角中,實難看到自然環境和其他物種對於踏上移工之路的人所造成的影響,頂多就只是作為背景因素存在於書寫之中,非但不會成為分析和理解時的重要角色,更多的時候甚至不會被納入討論。

多物種民族誌作為一種分析觀點,使得我們可以看到當美國逐漸加強其邊境管理、實施所謂的「威懾預防」政策之後所帶來的效果。在過去邊境管制還相當寬鬆的時期,移工們其實可以直接從城市近郊甚至城市中的特定路徑穿過邊境。但是在「威懾預防」政策實施之後,邊境巡警透過在緊鄰城市的郊區頻繁且大規模的巡邏查緝,把無證移工從過往靠近城市中的路線移除,推往更嚴苛的自然環境展開他們的移工之旅。同時,將無證移工原先靠近城市也相對安全的既有路線封鎖、逼迫他們尋找更困難險惡的路徑去嘗試穿越邊境的這種做法,讓美國政府得以將邊境治理的成本轉嫁給自然環境,以沙漠嚴苛的環境來恫嚇無證移工的越境企圖;且當移工失敗,也是以同樣的環境來消除其遷徙的痕跡,讓這些無證移工的死亡像是因為不敵嚴苛環境而死,遺體則因為快速地被沙漠這種充滿異質集合體的自然環境所吞噬而幾乎難以尋獲,從而使得美國政府免去一場人道危機。

至此,德里昂已然提供讀者一套理解美墨邊境和無證移工問題的新視野和分析架構,但是他並沒有在這裡停下腳步。如果說多物種民族誌提供的是一種思想的框架、一種分析的觀點,使得本書得以在眾多的邊境遷徙研究中另闢蹊徑,那麼他本身的考古學訓練以及豐富的訪談資料,則是讓我們除了觀點之外,更實際地看到在這樣的分析視角下,可以幫助我們看到哪些過去的研究者看不到或者忽略的部分。

考古學作為現場還原的工具

德里昂在書中提及他和一群學生一起執行「無證遷移計畫」。他帶領學生進入沙漠,試圖從無證移工會走的路徑、躲避邊巡的地點和休息的場所中,藉由考古學的技術,尋找無證移工在沙漠中遺留下來的物品和痕跡。踏上移工之路、走進沙漠的這群人,在缺乏足夠資訊、財力和時間做穿越準備的情況下,面對的是高溫、沙漠中會對身體帶來傷害甚至導致死亡的各種動植物、總是無法確認到底是自己運氣不好或者根本就是跟人蛇串通好的搶匪、利用沙漠作為運毒通道的毒梟,以及裝備精良、以逸待勞的邊境巡警。這些各自具有不同目的(或者無目的),但是對於每一個無證移工都具有決定性影響的存在,共構出德里昂所謂的異質集合體。無證移工面對這個異質集合體時,不論是順利通過或者不幸喪生,都有可能在沙漠中留下蛛絲馬跡,而德里昂的考古學訓練使得他能夠分析這些沙漠中的物質遺留背後可能代表的脈絡意義,並且由此試著還原無證移工在穿越沙漠時的經歷。

除此之外,雖然據說引起了一些倫理上的爭議,德里昂找人殺了幾頭豬,並且幫牠們穿上無證移工在穿越沙漠時可能會選擇的衣物和裝備,放在沙漠中無證移工可能會休息或者殞命的地點,然後在四周架設監視器,觀察豬屍在沙漠環境中隨著時間經過而產生的變化。德里昂透過這種實驗考古學式的研究方法來觀察他口中的「異質集合體」──沙漠──是如何吞噬這些逝去的生命所留下的最後痕跡。

透過考古學方法的協助,即便依舊不可能完全還原穿越沙漠時的每一個細節,但的確讓我們更逼近過去的研究者所無法接觸到的部分,亦即「在沙漠中,無證移工到底經歷了哪些事情?這些事情怎麼發生的?而美國的邊境治理政策又對於這些事情的發生造成了怎樣的影響?」這些物質的遺留,讓我們得以一窺再多訪談資料或者引述都無法觸及的遷徙現場。有時,這些場景不只是遷徙,也是夢碎或死亡的現場。考古學證據的加入,讓讀者得以更全面地理解移工之路的艱辛和苦難。

考古學的加入使得那些存在於沙漠之中、沉默不語的異質集合體,也成為了移工之路上歷歷在目的見證者,而民族誌研究方法中必備的「訪談」,則是在德里昂刻意地如實呈現之下,還原出邊境粗糙的質地。

訪談作為粗糙質地的表現形式

訪談一直都是人類學者的必備工具之一。德里昂在這方面完全不馬虎,即便他自陳無證移工的遷徙特性讓他其實很難跟特定的一群人建立起長期的友誼互信關係,因而和傳統人類學的要求有所不同。或者應該說,無證移工看似一個群體,但是這個群體中的人流動非常快速,對於傳統人類學的田野方法來說是一個相當大的挑戰。不過,即使有這種先天社群特質上的限制,德里昂依舊提供了相當扎實的訪談材料,雖然書中的故事未必是來自單一報導者的經驗,而是綜合了大量訪談的無證移工故事,但依舊無損其材料的品質。

在此,我無意深入探討當代的人類學者在面對流動的群體時可以如何處理,而更想聚焦於德里昂在呈現他的訪談資料時,有意識地採取了不讓讀者感到舒服的這種敘事方式。他刻意地還原了訪談時被視為彰顯男子氣概(machismo)的髒話和黃色笑話;同時也毫不避諱甚至是以接近深描的方式描述了死亡,不論是前述為了進行沙漠中實驗時所殺死的豬,或者是帶著學生在沙漠中進行考古探勘時所遭遇的無證移工死亡現場。德里昂都以一種「詳實記錄所發生的事情」的態度將這一切描述出來。

這當然不是說其他學者對於相同議題的討論就不詳實真切,但在此,我所指的「詳實記錄」包括了無證移工和作者自身的情緒波動。這樣的書寫方式在過去的學術著作中其實並不常見。舉例來說,探討邊界帶中殺戮女性(femicide)現象的幾位重要研究者,如梅麗莎.萊特(Melissa Wright)、艾莉西亞.卡馬喬(Alicia Camacho),描述女性在邊界帶的悲慘遭遇時,讀者或許可以從文字中讀出她們的關注和悲憤,但是這些情緒只稍微洩漏於字裡行間,從來不是重點,甚至不曾被研究者提出討論。在這些研究者的文章中,情緒只是作為一位研究者看見不公不義時的道德表現;可以是重要的研究動機,卻不會在呈現研究時扮演太多角色。同樣地,在談論到邊界帶中的死亡時,多數研究者不會鉅細靡遺地描述遺體的狀態。研究者往往藉由兩國政府機關或各個邊境NGO估算出來的數據,凸顯這條險惡的移工之路上有多少人喪生。也就是說,在這些研究中,生命的逝去被化作數字,呈現在讀者的眼前。即便那些數字也往往驚人到足以震撼讀者的心靈,但無論如何,數字並不是死亡本身,也不會被直觀地轉譯成死亡的影像,烙印在讀者心中。本書的作者德里昂顛覆了上述做法。

在德里昂的想法中,忠實地記錄他和移工之間充滿男子氣概、政治不正確且髒話滿天飛的對談紀錄,或許才是更好地還原了邊境實際的粗糙質地。的確,面對眼前無垠沙漠的無證移工需要的不是文謅謅的優雅,而是堅定相信自己可以穿越邊境的信念,和不為嚴苛環境擊潰的肉體。在這樣的狀態下,人們在乎的是生存而非姿態。任何文字上的美化都會影響讀者對於邊境環境和無證移工的理解,因此,德里昂選擇了忠實呈現出那些粗話,和毫不掩飾的各種情感流洩。當然,在當代的民族誌方法論中,強調情感對於研究者理解被研究對象和其置身的脈絡具有重要性已非新聞,但卻是邊境研究和無證遷徙研究領域上嶄新的嘗試。

死亡亦然。當這些踏入美國境內就成為阿岡本口中例外狀態下,人權、生命和一切財產,乃至於人本身的存在都被否定抹殺的無證移工們,一旦未能熬過穿越邊境的種種考驗而消逝在路途上時,本來已無發言權的無證移工們,魂斷之後更是難以言說。在沙漠中殞落的人往往會被這個異質集合體以驚人的速度吞噬,其足跡和遺留都會被徹底地抹除,就像不曾存在於這個世界一樣。在這種狀況下,德里昂認為,如果只是將這些逝去的無證移工化作冰冷數據裡的+1,完全無益於我們理解邊境實際的狀況。甚至於,這種將死亡量化為數據的做法,某種程度上就和美國政府在威懾預防政策下將無證移民推往城市以外的邊界帶,讓自然環境去抹除其存在的做法無異。

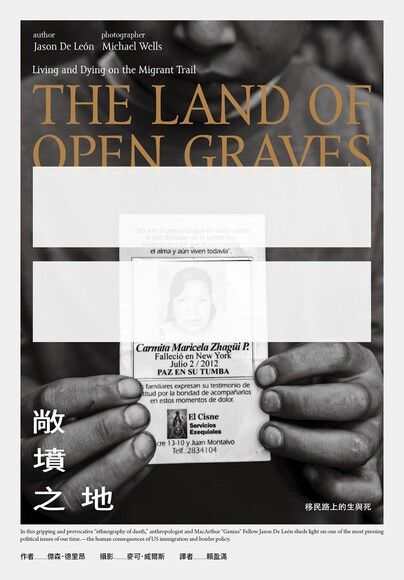

好好地記錄死亡,才是對逝者最大的敬意。這或許是德里昂在本書中以一種幾乎過於詳實,甚至可能引起讀者生理上不適反應的方式描述死亡和記錄遺體背後,最主要的動機。而也是出於相似的動機,書中不論是藉由訪談或者其他田野方法收集而得的資料,都詳細地記錄了無證移工的歡笑和痛苦,以及在沙漠中逝去的無證移工,其親屬那沉痛而無盡的哀傷。在德里昂的想法中,如果情緒和死亡沒有辦法被如實地呈現,讀者將永遠無法真正透過閱讀了解美墨邊境所發生的事情。再者,把本來就是令人不適的事情輕描淡寫帶過,也等於抹殺了這些無證移工作為人的存在,成為「威懾預防」政策的協力者。

「不讓你傷心的人類學,就不值得從事」──在傷心中得到的啟示

一開始我其實有點找不到合適的形容詞描述這本書。閱讀過程我無法說充滿樂趣;相反地,更多時候帶來的是痛苦和哀傷。在閱讀本書的那幾個夜晚,幾乎都是帶著沉重的心情睡去。但說起來有點不可置信的是,我竟然在閱讀這本書的過程中,得到了被作者同理的感受。

正如同露思.貝哈(Ruth Behar)在其名作《傷心人類學》中所言:「不讓你傷心的人類學,就不值得從事。」在書中,我們幾乎可以感受到德里昂在進行田野調查、訪談、考古發掘時,那種對於無證移工處境的無力、對於美國邊境政策的憤怒,以及對於失去家人的無證移工親屬的酸楚。這些不論是來自無證移工、來自他們的親人,或者來自作者本人的情緒,充斥在這本書的字裡行間。德里昂描述了當他帶著瑪麗賽拉的死訊和發現遺體的過程及照片前往拜訪瑪麗賽拉的親人時,他在那個哀痛的現場所體會到的一種,即便彼此共處同一個空間、經歷相同的事件,卻永遠無法感同身受對方那種因為家人踏上移工之路而一去不回的喪親之痛。他能夠感覺到這些人的哀慟,卻永遠無法用文字將之言說。正是德里昂這一段對於自身經歷的剖析,將同樣作為邊境研究者的我在田野時某種不甚了解卻深埋在心中的情緒,一股腦地釋放出來。

在邊境工廠進行田野調查的我,其實也時常需要面對這些工廠工人們可能週五還生龍活虎地在線上跟大家一起聊天講幹話,一個週末後卻傳來過世的消息,然後產線助理就會拿著一個小箱子幫忙募資,為這位離世的工人辦理喪禮。這樣的場景時常出現。在現場目擊這些的我,雖然跟其他墨國工人一樣感到難過,卻也可以感受到,自己即便在那個當下過著跟他們一樣的日子,一樣感受到產線趕工時積累在身上難以消除的疲勞,但我和工人們有個最大的不同:我可以選擇在任何時候脫離這種生活,他們沒有這樣的選擇權。我和工人們在同一個空間中共做共食,可是這種差異在我們之間構築了一道無形的隔閡。

因此,即便每回有人過世的時候,我可以感受到環繞在車間中那種悲傷的氛圍,但那種悲傷永遠不是我的悲傷;即便我的悲傷也是真實地存在,我卻不可將這種感同身受隨意地和那些或許跟去世者共事過的墨國工人相比擬,並且覺得自己真的懂他們的痛苦。不過,當時的我由於語言上沒有本書作者這麼輪轉,加上有著需要收集到足夠資料才能夠畢業的壓力,其實並沒有時間和心力好好解析這些發生在我身上的經驗和情感到底具有什麼意義,又和當地人所經歷的有何不同。這些在田野中所經歷的衝擊就一直這麼壓在心裡,直到閱讀了德里昂的文字,我才有餘力能夠釐清自己在當時到底經歷了什麼,以及為何這些經驗給了我如此大的衝擊,從而釐清這些經驗對於我的研究乃至於看待世界的觀點所帶來的影響。

這一點帶出了本書在我看來相當重要的價值。毫不掩飾地呈現情緒,使得德里昂的書寫展示了人類學式的田野調查和民族誌最大的特點與優勢,當人類學者注意到情緒在田野中所扮演的角色,以及忠實呈現情緒對於理解研究對象的重要性時,田野調查和民族誌書寫提供給讀者的,將迥異於官方報告中那些沒有情緒波動的語言和數據,而是一個個活生生、曾經存在於世上的人,以及他們的經歷與故事。這些故事可以是對於某個族群生活慣習的鮮活描述,也可以是對於當代經濟全球化下,區域發展嚴重不均所帶來的底層移動的苦楚。德里昂在這本書中描述的是屬於後者的故事,是研究者做了會傷心的研究,是讀者看了會難過的民族誌。但正因為如此,使得這本民族誌忠實貼近美墨邊界帶中,那些每日都在想著、試著穿越邊境的無證移工的生命經驗。這本當代民族誌中的傑作,誠摯推薦給任何對人類學與民族誌書寫、美墨邊界問題、全球化下的遷徙與勞動、社會底層的跨國移民與無證移工等相關現象感興趣的讀者。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

卓浩右 《敞墳之地》書評:在民族誌中好好地記錄死亡,並且表現憤怒與悲傷 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6910 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應