無助醫生下鄉去

開拓一條有文化能力的「偏鄉醫療」教學路徑

近幾年來,隨著原住民的權利意識抬頭,原住民醫療工作者與學者紛紛表達醫學教育中需要強化「文化敏感度」(cultural sensitivity)的訓練,未來的醫療工作者必須具備「文化能力」(cultural competence) ,確保「文化安全」(cultural safety)。身為帶領實習醫學生進入部落「偏鄉」學習的臨床教師,深覺有必要認真追問這些提議。否則,這些以「文化」為關鍵字的詞彙,若沒有更多明確的做法以為參照,也恐怕會流於徒然倡議的「夾槓」(jargons)。

強化醫療的文化能力,或許可以如此定義:能夠了解社會與文化影響病人的健康信念與行為的重要性,並思索這些因素如何在健康照護的系統中互相影響;並能將這些議題帶入多元病人族群的健康照護介入之中。這樣的概念在美國、加拿大的醫學教育中已受到一段時間的重視。回想自己接受醫學教育的過程中,對「文化敏感度」與「文化能力」一詞是相當陌生的。直到近日,在原住民健康法的立法倡議過程,這些呼籲逐漸成為顯學。但究竟,醫療照護人員如何辨識文化呢?那些被賦予照顧任務的健康站,又如何展現其文化特色呢?文化與健康的關聯究竟是什麼?在更新變化中的社會中,如果看待文化的變化與其意義呢?

無助醫生的田野反思

也許在回答這些問題時,可以先回頭讀一則流傳於醫療人類學界的笑話。根據南希‧謝珀休斯(Nancy Sheper-Hughes)的說法,這個笑話多種版本,取決於說故事的人的立場。大意是說:一個醫生跟三個醫療人類學家在一起,分別是漢斯‧貝爾(Hans Baer)、麥克‧陶席格(Michael Taussig)和凱博文(Arthur Kleinman)。他們站在河邊,聽到了溺水者的呼救。那位醫生立刻跳進水裡救人,在急流漩渦裡搏鬥,依舊沒有救活那個人。隨之又有一個人漂了過來,而那醫生又想去救他,卻依舊徒勞。後來一具具屍體漂了過來,貝爾(眾所皆知他為馬克思主義者)決定往上游去一探究竟,看看上面是否有什麼資本主義式的生產模式導致傷亡。同時,陶席格自己就獨自走入草叢裡去找找看有沒有哪個有預知能力的死者之前丟出來的瓶中信,看看有沒有什麼神秘的訊息在裏頭(他曾研究薩蠻療癒)。至於凱博文則留在岸邊,看看能不能幫忙改善一些醫病關係。

這個在上個世紀九零年代即流傳於人類學界的「圈內」笑話,至今讀來猶令人感慨。原因在於,即便人類學家從上個世紀就呼籲醫療必須以人為本、對體制必須有所洞見,但新自由主義當道的世界依舊充滿了各種不平等,醫療的發展即使一日千里,資源分配往往也是失衡的。至於醫學教育本身,人類學家持續不斷呼籲關切病人的主體性,貼近當事人的受苦經驗,但是大數據主宰了科學運算的邏輯,藥物工業依舊發達,醫療實作依舊仰賴數字的證據力。回想自己的經驗,確實也像是目睹溺水之人卻自覺無助的那個醫生一樣。如今開始有機會與實習醫學生分享所學,並且帶領學生返回田野,我從不吝嗇分享自己的「無助」經驗,畢竟那是自己人類學學習歷程的開端。

最初,是起於醫院所交付原住民部落的節酒班任務。節酒計畫一直是台灣原民健康介入的一個縮影;雖然是個老掉牙的議題,卻也總是不得其解。原因在於,原住民飲酒本身就是一個難以指認的命題,一方面,它反映了長久以來原住民族的歷史命運,但也一不小心就成為一種成見與歧視。遙想當正在接受住院醫師訓練的期間,參加中央研究院舉辦的人類學營時,在武界部落拍到了一張衛生所外面立著一面中文與布農語雙語公告的節制飲酒生活公約。我將它拍下並上傳到社群媒體,還下了眉批:「歧視」。但我的排灣族同學卻回應說,他們也不過在做他們該做的事。

醫療如何看待原住民飲酒?這個大哉問,其實也正叩問著醫療如何介入一個跟文化相關的日常實作。然而,可以說飲酒本身是原住民文化的一部分嗎?只有小米酒才可以說是原住民文化嗎?該如何看待米酒與保力達呢? 更進一步的問題是,飲酒究竟該不該跟精神疾病扯上關係呢?喝酒醉一定是脫序行為嗎?怎樣喝才是標準的呢?有標準在嗎?這些思考讓我想了十年,如今,也成為我引領實習醫學生進入醫療與文化的辯證思考的門票。

謝珀休斯在她文章曾說過,「生物醫學工作者若能具備文化敏感度,就好像那些在熱帶地區涉足民族學的老練而有見識的殖民者的一樣」。什麼是「文化」?這固然是人類學的亙古提問,但如何將文化的概念與思辯置入醫學訓練之中,更是個燒腦的挑戰。之所以要倡議「文化敏感度」,源自於不同文化群體之間的互相理解與溝通的需求;醫療照護所需要的,便是察覺文化差異所導致醫護工作過程中與遭遇的隔閡與障礙。描述苗族人在美國接受治療之困境的名著《黎亞》便是一個經典案例。但黎亞的故事所體現的,不會只文化或語言的隔閡,更不應只是被理解成異族的泛靈宇宙觀與以生物醫學之間的衝突。苗族人在二戰之後失去原來熟悉的環境,既知面對粗暴的難民安置政策所導致的傷害,以及面對醫學高高在上的權力,都必須納入黎亞及其家人何以抵抗醫療介入的理解之中。

要建立怎樣的文化敏感度?

「文化敏感度」一詞究竟從何而來呢?社會學家米爾頓.班奈特(Milton Bennett)在上個世紀八零年代便提到跨文化敏感度的發展模式,強調從否認到融合的階段,是一個經驗差異的過程;人們會從民族優越感(ethnocentrism)轉而進入民族相對主義(ethnorelativism)。然而,族群關係的變化畢竟不會是一種單向線性的融合過程,反而是鑲嵌在各種條件下,無論是文化差異,乃至於階級、制度、政治經濟結構與許多偶然的歷史事件中產生的衝突、誤解、壓迫歧視到互相學習與合作。

在台灣,文化之於醫療的重要性,並不是近來才被提及。早在二戰之後延續著日本帝國醫學訓練的幾位精神科醫師,都不會輕視文化對精神病理症狀的影響,這當然與日本殖民下的人類學應用有關。台灣的天字第一號精神科專科醫師林憲曾在他的著作中提到:「早期的文化精神醫學被歸屬於社會精神醫學之中,克雷普林(Emil Kraepelin)在百年前開始提倡比較精神醫學,晚近的文化精神醫學研究則是從1960年代開始趨於興盛,當時文化精神醫學被視為精神醫學中重要的一環。」這段話足見當時對文化的重視。然而,那個時代似乎仍將文化視為一種精神病理的「變項」;換句話說,當時的科學雖然重視文化,但卻也可能落入本質化的窠臼。

在當代醫療照護中倡議強化「文化」相關的概念,大抵源於加拿大的原住民健康照護的理念,例如加拿大原住民健康國家協作中心(The National Collaboration Centre for Indigenous Health in Canada)便提出醫療照護系統必須逐步建立「文化覺察」(cultural awareness)、「文化敏感度」、「文化能力」,繼而達到「文化安全」的宗旨。這些概念也被積極應用於紐西蘭與澳洲的原住民健康照護理念之中。回到台灣原住民的處境來思考,由於受到殖民壓迫,繼而在強調現代化治理的前提下被要求改變原有的生活型態,到後來持續面對現代國家體制的強奪,確實導致了文化實作的斷裂。然而,在多元族群頻繁互動,並且歷經社會不斷變遷的今日,原住民的文化實作也有相當大的變化。將文化安全的概念至於原住民健康照護上固然有其正當性,但是如果對文化本身的定義有著僵化的理解,那麼也會讓這些立意良善的呼籲變得無所適從。

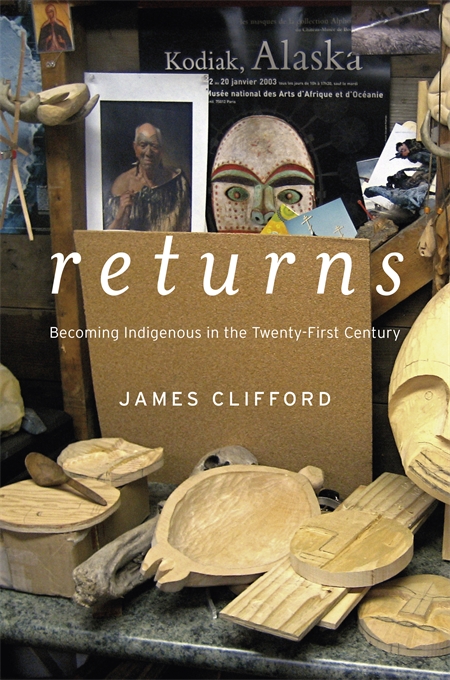

討論當代原住民的原民性戮力甚深的人類學者詹姆斯.克里弗德(James Clifford)認為,所謂文化的困境存在於散落的傳統之中而偏離中心的狀態,以及失根及移動的現代性條件。換句話說,我們不應以異國風情式的想像來理解原住民或是任何一個特定族群的文化;文化有其根源(root),也有其變遷的路徑(routes)。克里弗德的原民銜接理論(indigenous articulations theory)提供了相當好的解釋,即當代原住民生活在相互連結的世界,也深涉於政治社會經濟與文化的連結/去連結中。到頭來我們必須重新面對文化失去本真性(authenticity)的焦慮,並思索當代原民文化究竟是什麼?這些思辨,也必須置入醫療的反身性思考當中。

鋪陳建立文化識能的路徑

猶記得在一場由原住民醫學學會所舉辦的原住民健康法討論會議上,與會者提出文化敏感度的訓練需求,而且這樣的訓練不應該只限於原住民服務人員。台灣的醫學教育現況是,醫學生在進入臨床工作以前,較無法有系統地從社會人文領域的角度來思索健康議題的機會。醫學訓練過程中的「下鄉」經驗,則成為跨文化學習的關鍵時刻。他們最初可能透過學生社團的形式進入偏鄉提供短期的服務,大多是課輔或義診。在高年級時則透過「偏遠醫療」的實習項目再度進入所謂的「偏遠地區」。

偏遠醫療本身所涉及的知識基礎,除了的醫學、公衛等知識以外,還需要能辨識既有知識應用在偏遠地區的限制何在。以往實習醫學生到偏鄉大多是以跟診主,無論是在地方的衛生所或是醫療站,大多是「守株待兔」式的學習。但是由於部落的門診常常求診人次有限,有時候,上門來的求診者大多也只是尋求症狀治療,醫療人員較沒有機會深入的理解病人的生命史。這時候,實習就要反其道而行,發揮賴和先生「要向民間親走去」的精神,離開診間進入田野,藉由深入的與當地居民的探訪,才能具體了解所謂「偏鄉」居民的處境脈絡。

曾經有實習醫學生這樣跟我說:「那些學社會科學常常說什麼『去脈絡化』,聽起來有夠刺耳。」確實,對於較沒有接觸過社會科學的醫學生而言,有些專有名詞不一定那麼容易消化(迷之因:去脈絡化是什麼?能吃嗎?)。但是採取持續的辯證對話與「沉浸式」的田野教學,正是要讓學生了解,即便是基於利他與行善的動機,有時醫療介入往往是去脈絡化的。同時,當我們意圖將「文化」納入當代原住民生活世界的理解之中,也必須了解我們對他者的想像常常有過於「本質化」的問題。因此,「去本質化」與「再脈絡化」,就成為我的教學目標。

比方說,當我試著詢問實習生,根據他們的觀察,有什麼因素影響原住民的健康條件?實習生十之八九會回答與酒有關。這個介於現實與偏見之間的觀察,便將當值得用以切入文化面向的辯證思考,分析傳統儀式與當代日常生活的距離,並且更進一步的將討論擴及殖民統治、黨國經濟發展、當代的健康治理。而影響當代原住民健康條件的,豈止只是菸酒檳榔而已?我的做法通常是帶著學生從醫院出發,從新竹市前往五峰鄉的途中,沿線介紹新竹地區的城鄉發展背景。首先是,沿著頭前溪通往竹東的快速道路,藉由交通基礎建設認識頭前溪兩岸因科學園區而高度發展的現況,這也是從上個世紀持續吸引東南部原住民移居的誘因之一。從竹東延著南清公路往部落而去,能夠認識客家聚落、賽夏與泰雅部落的不同樣貌,並理解多元族群的生活幅員。而沿路不時所見的崩塌痕跡,更是原住民持續面對自然與人為災難的具體見證。

如何鋪陳建立文化識能的路徑?我能做的是將實習生帶出診間,在移動中一邊教學,沿途落腳於特定的私房景點,並且帶出特定的討論主題。例如沿途經過的賽夏族矮靈祭場與文物館,便是認識傳統文化的重要路徑。然而當代的祭場空間設置,包括觀眾席與周邊攤販的空間,亦反映了傳統儀式的變化,從而也對應著當代日常生活中的文化實作的變遷。如果在路上經過便利商店,那就和學生討論資本主義體制對部落的影響。從沿途所見的廣告立牌,討論地方的經濟產業。更重要的當然還有面對面的對話,藉由拜訪當地族人,實習生能夠與當地居民進行有別於醫病互動溝通的對話,達到向當地人學習的目的。

除了上山,學生也有機會拜訪新竹市頭前溪河畔與香山海岸旁的都市原住民聚落。所謂的「偏鄉」,不一定在遙遠的山上,也可能坐落在距離醫院不到十分鐘車程的呎尺之外。從東南沿海移民至新竹的阿美與排灣族人,如何一面見證台灣的經濟發展,又如何選擇居於此地,建構出新的族群關係。再者,那些致使健康不平等的條件,不會只是靜態的族群階級身份。都市原住民為了生計移民,在都市邊緣與移工共居,臨檢是家常便飯。穩定下來後,還是要面臨都更迫遷。帶領學生參訪,也必須認識這些正在發生的事。

在「之間」想像他者

儘管醫學生常常輕易地說出酒是影響原住民健康的重要因素,我我會追問同學,究竟飲酒之於原住民有什麼樣的意義?不出意料的,學生們總是歪頭皺眉,難以回答。有些人會回應說,「因為那是文化的一部分,但也不盡然」。也有人說:「也許是借酒澆愁,是一種結果」。

從罹癌的生病經驗體悟中間之道的人類學家保羅.史托勒(Paul Stoller)說:「人類學家總是在事物『之間』——如同Clifford Geertz所說的在『那裡』與『這裡』之間,在兩種或三種語言之間,在兩種或多種文化傳統之間,在兩種或多種對現實的瞭解之間。人類學家是在「之間」的旅居者。」如果去本質化、去穩定化是想像他者的必要的反省,那麼更困難的是介於各種是與不是之間行動。比方說,當我們論及商品化導致原住民飲酒不再神聖,可是日常生活中的酒酣耳熟之際,也存在著對人際關係的渴求、對儀式的想望,乃至於對現實的抵抗。醫療工作者依舊必須在模糊的文化意義中,嘗試提出解決之道。即使有了方法,也不可能一體適用。我想讓學生了解的一點是,文化並非一套封閉而靜止不動的價值信念。一方面,它可能經由千百年來的重複演練來確立一個族群的信仰認同,但也有可能隨著生活型態與環境的改變,乃至於政治經濟的因素介入而產生變化,同時也存在著不同的社會意義與功用。而處在每個不同脈絡下的人們,也可能存在著不一樣的能動性,在必要的時刻做出改變。醫療工作者作為未來的行動者,則必須辨識能動性的所在。

透過這種隨看、隨談與隨想的沉浸式教學,學生得以思考一些特殊的案例。例如tmmyan(咑瑪糆,泰雅醃肉)吃多了會不會高血壓?要勸人少吃嗎?在文化健康站,想想究竟什麼叫做有文化特色的照顧?唱卡拉OK,打麻將算不算文化照顧呢?飲酒如果是原住民文化,那麼原住民坐月子煮雞酒,是不是也是文化的一部分?像這些從不同族群習來的,卻會在落中更加「發揚光大」的做法,使得文化的想像更加開展而有產生更多思辨的空間。再比如說,我們會在部落看到中醫的巡迴醫療車,這讓同學們藉機思考,原住民的健康信念與求醫行為是什麼?原住民接受中醫嗎?所謂「偏鄉醫療」,就只是將現代醫療資源帶入資源匱乏的地方而已嗎?健康保險對偏鄉有多少助益呢?還有什麼會影響原住民的就醫條件呢?是不同的身體觀、疾病觀,還是環境因素導致求醫行為動機減弱?最後還要問的是,是道德觀的差異(醫療人類學家用moral world來指稱一種集體的價值觀),還是經年累月的歷史創傷,那些持續的剝奪與壓迫,使得人們逐漸放棄關切自身的健康管理的動機?

重構對「偏鄉」的想像

對我來說,名為「偏鄉醫療」的實習教學,其實是要挑戰「偏鄉」的想像。影響醫療的近用性的原因,絕非物理距離而已。偏遠醫療所牽涉的議題也不會只是資源匱乏,更是體現了特定族群的歷史命運、社會文化與政治經濟處境。藉由繁複的辯證思考與沉浸式的教學,讓實習生能建立這樣思考健康議題的立體概念。

我常以布農族醫師作家拓拔斯‧塔瑪匹瑪在一九八零至九零年間在蘭嶼行醫所撰寫的《蘭嶼行醫記》之中,一篇〈一場無法開講的衛教討論會〉為例,說明建立有批判精神的文化能力的必要。不得不說,《蘭嶼行醫記》根本是一本絕佳的醫療人類學教材。同樣身為原住民,拓拔斯意識到他在進行衛生教育時所遭遇的,除了思索達悟族人的宇宙觀及其特殊的健康信念之外,更注意到當地居民對國家治理的反抗意念。正如當地人在飲酒議題的衛教現場所說的:「酒是你們台灣國家釀造的,到處賣人喝不是嗎?甚至用船或飛機運到蘭嶼,很貴的買給達悟人。我請問你,醫師不是台灣國家政府派來的嗎?教人不喝自己造的酒,你們是不是有矛盾?」後來因為受到群起反駁,醫生終於決定撤換討論題目。他寫到:「他們踴躍的提議,讓我驚訝於他們敏銳的感覺。的確現今傷害達悟人的是『核廢料』、『國家公園』、『外人侵入』、『觀光客』……等等惡靈。好像細菌和病毒已不是最可怕了。」這段文字,在經過三十年後的今天讀來,依舊令人感慨萬千。

回頭來看那個醫療人類學的笑話。那三個在河畔遇到溺水之人的醫療人類學家的反應,仔細想來,其實沒有一個人是不對的。無論是探究受苦者的個人信念,或是追究上游的壓迫根源,乃至於反省醫病關係,在在反映了從提升文化敏感度到建立結構識能的重要性。我常想起當自己最初進入部落,表達想要做飲酒研究時,總有報導人對我說,「你必須把它倒過來寫」;這是一個帶有抵抗的書寫建議。如今,讓實習醫學生們「倒過來想」,也是我執行偏鄉醫療教學的主要信念。有人這麼說,相對於基於流行病學與統計學邏輯所發展出來的實證醫學,「文化能力」提供了一種反向平衡。那麼,我的期待是醫學生必須意識到自己的專業知識可能是無用的。換言之,如果讓學生們能感受到當初自己感受過的無助,或許就是邁出成功的一小步了。

本文的前身為作者在醫學教育電子報撰寫之〈把船開到水深處:偏鄉醫療的沉浸式教學〉。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

吳易澄 無助醫生下鄉去:開拓一條有文化能力的「偏鄉醫療」教學路徑 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6908 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應