太陽花運動中的親屬修辭與感情結構

太陽花學生/公民運動中出現許多與親屬相關的語彙、比喻與類比來解釋、詮釋與定位年輕一輩的行動者、服貿的內容及後果、簽訂協議雙方的關係、甚至心繫臺灣的情感。其中最常見的即是以「孩子」一詞來稱呼、指涉參與的學生/年輕人,是學運中出現率最高的親屬比喻,且無論是運動支持者或反對者,都以明顯或隱晦的方式以此來建構他們與參與學生間的關係。

「孩子」的比喻:家長權威的顯影

支持的一方承認學生是具有公民意識的人,卻又忍不住用「孩子」這個辭彙來表達其對參與者的親愛、疼惜乃至不捨、虧欠等情感。反對佔領運動這方則是繼續建構「學生等於孩子」,亦即欠缺知識(ignorance)、無政治性、非公民性,彷佛他們只能是純屬私領域的純潔、單純卻又青春、衝動的存有,不具備瞭解服貿所涉及專業知識的智性、不熟悉政府的運作、以及只見臺灣而無視其在全球政經結構中現實處境的provincialized mentality。將孩子這個親屬政治修辭的極致境界,就是輕蔑地稱呼年輕朋友/運動者為沒有盡到公民義務的「靠爸啃老族」,以及斥責其視野狹隘、無法離開臺灣舒適圈、和他人在全球市場競爭的「媽寶」。

統治者以及支持執政者立場的人使用親屬語彙、比喻或類比來解釋服貿的內容、意義以及後果。弔詭的是,反對陣營可以從自身經驗來提出新的親屬修辭與情感結構,看穿統治者的修辭與意圖,為何也使用親屬比喻和類比呢?使用親屬比喻和類比的效應與後果為何?親屬修辭引出了怎樣的感情結構與作用?親屬類比被引入做為理解公共論述的常民用語,其後果為何?

如果我只能提出「這一切都是家父長制的遺緒」這種常識性的論點,這文章應在此畫上句點。在臺灣的脈絡下,我認為問題關鍵在於:支持者與反對者出自不同的情感與政治理解,居然不約而同地使用了「孩子」這個親屬辭彙,來建構自身對運動者與運動的理解。

這個弔詭觸及了現代家庭生活的形成:在資本主義深化之後,家被建構為私領域,而與政治、經濟等公共領域有所區別,孩子成為現代家庭生活的中心,從而母愛才被建構出來成為家庭生活。以父系意識為主導的台灣漢人家庭中,家長對小孩的情感經常是分工的:一方要表達愛憐、疼惜、照顧(通常而非絕對由母親擔任),而另一方則是決策與知識上的權威(通常而非絕對由父親擔任)。

對於使用這些親屬比喻的中年人,情感表意的性別分化與家內角色有關。但是稱呼參與學運者為「孩子」,最容易讓說話者表現出施恩的情感:照顧、需要保護等親愛情感的表達,但是同樣因為說話者認為來自私領域的存在,是不具備理解公共領域之複雜性的能力,順利地將政治經濟乃至國際情勢當成特化的專業知識,並且為自成一格的領域,僅有特定位置的人的意見與看法才是真理/相。

支持運動者的一方即使承認了年輕參與者作為公民,來顛覆被代議政治所鞏固的私/家事領域與公共領域間的界線,然而說話的立場仍是站在私/家事領域的立場,來理解自身作為一個從私/家事領域的存在跨入公共領域之間的特殊性。 我並不是說:支持者對學運參與者的疼惜情感是不真確的(inauthentic),因為親子雙方對於彼此作為家人的意義、做為人的意義以及情感作為維繫關係的意義,在社會政治經濟的歷史過程中有所產生改變。

我認為這個改變的前提是:父母必須批判地意識到,傳統漢人家長習慣於以施恩心態來對待小孩:必須在小孩年幼時就意識到她/他是一個獨立自主的存在,拒斥傳統漢人家庭將養育小孩作為期待奉養的交換意識形態。這同時讓父母得以從「親子關係長時間段內乃是預期被中介的交換」的想法/霸權中解放出來,讓雙方回到對等、理性溝通的關係上,而養育小孩其實要當成家內實現所得分配正義的實踐:父母比小孩更早進入資本主義體系,有更好的機會和時間點,佔據了一個更好的位置與累積財富的潛力。更重要地,教育小孩並不是要複製父母所承襲的意識形態與價值判斷,而是培養獨立思考的人。小孩不再因為接受養育而(潛在地且情緒地)成為父母的所有物(或許可以減少因政治而造成家庭關係緊張甚至革命),父母才有可能與小孩建立類似親密朋友的家人。一個認同自己是父母所有物、或是將自己當成為了完成父母願望而存活下來的人,很難認識到(一般意義下的)公民性乃是自身構成的一部分。

Z>B,爸媽都是為你好

其次,Z>B。不斷跳針的Z>B與看不出任何有效的證據的說明會,像一齣永遠等不到結局的肥皂劇。我們當然知道跳針的肥皂劇是為了掩飾赤裸的事實:因為統治者輕諾中國先簽服貿再簽貨貿,這是一種權力的專斷。即使如此,這種金酸莓獎等級的劇本,為何由執政團隊中的官員輪流搬演?而相信執政團隊者的一方,認為統治者所為一切都是為了人民好,只是方式用得不好、講話不夠得體或是宣傳不夠等,只要調整到比較能為人所接受的方式或是強加宣傳,就能收到由反對、觀望轉而支持。

簡言之,統治者及其支持者無條件相信並接受:統治者無論做什麼事,是為了人民好,他們的解釋只在傳達一個訊息:當政府所做的一切都是為你好,你只要乖乖聽話照做,不要追問簽訂協議背後的政治目。

就此,統治者是將其治理能力的展現與家長權威等同起來,而在統治階層那個世代長成的人,必然維護「天下無不是的父母」這類看似過時的親屬倫理(即使他們可能曾經反抗父母權威、但是當了父母就不想被反抗好能享有展現權威的快感)。即使在當代臺灣,經常可見舊式家長權威的展現:父母親認為小孩還小什麼都不懂、因而出手幫小孩做任何事(從綁鞋帶到排隊買票)、做各項決定、先挑好志願讓孩子跟著填、怕小孩將來受苦、多走冤枉路便逕自規劃一切,讓孩子按表操課、走完人生路。這些家長的口頭禪是:我這麼做都是為你好。違背父母的意願不僅是大逆不道,父母頻頻責怪孩子完全不懂自己一片苦心,怨嘆自己用心良苦卻不被孩子所諒解。

但是他們可從不問子女想要什麼,一切都以自己認為理所當然的方式去做,將子女養成飼料雞,而子女最大的功用大概就是被展示、炫耀。子女的自由意志與要求理性論辯,根本上質疑權威的倫理性格:對家長權威而言,階序就是存在唯一的理由,何需解釋?這些聽起來好像很像臺劇內容,然而,這些卻是這個統治集團上台以來所有政治表演底層所涉及的親屬情感結構之基調。更根本的,家長權威強調其作為一切都對為孩子好,其最深層的出發點與想像,是將孩子當成所有物來處置:為孩子找位置、鋪路、剷除路障、讓生命夠做最有效的運用(這點非常資本主義色彩),讓他/她成為人生勝利組。

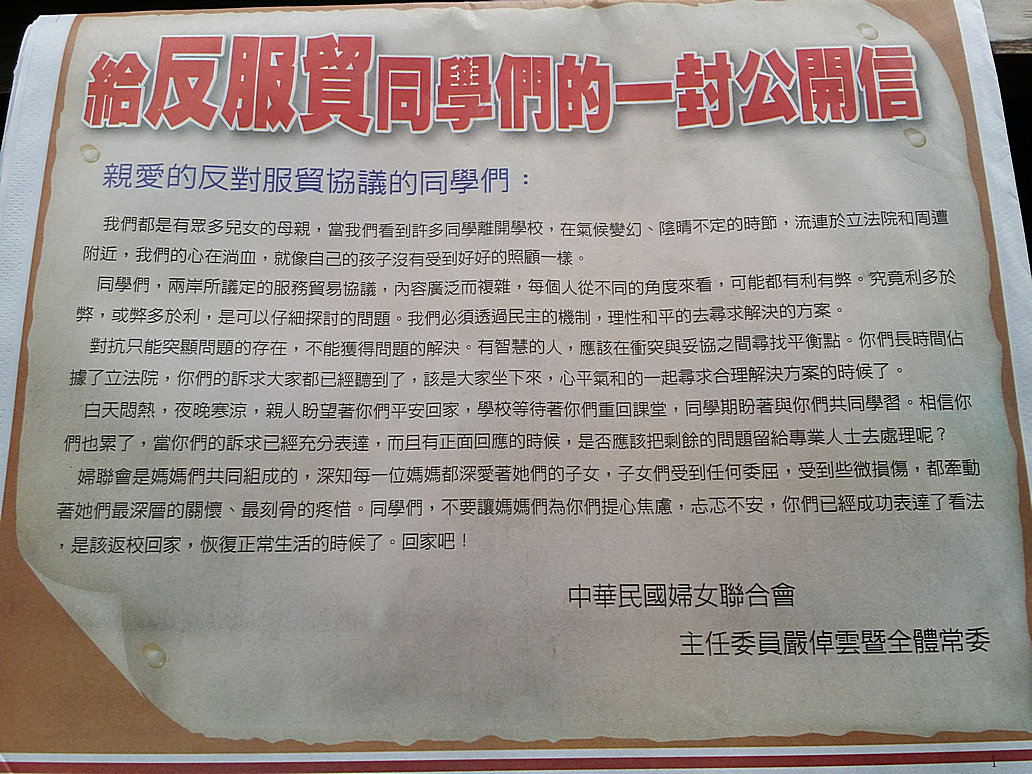

當孩子對父親所為毫不領情,母親角色自動進場溫情喊話,例如,婦聯會刊登廣告強調對抗只能凸顯問題、不能解決問題,呼籲同學們不要讓媽媽擔心,你們已經成功表達看法,回家吧!由統治者的外圍團體負責展現一般人/中產階級想像中母親乃是無私包容的慈愛的意象,表達呵護心疼與體貼(一定有人斥為虛偽;權力展演形式不考慮情感真確性)。但這類公共論述中的母愛意象,只是以再現式的(representational)呵護與照顧,作為交換孩子自由思考與承擔行為後果的情感。事實上,以呵護照顧的形式所展現的政治情感與權力展現,無疑是在取消個人做為自由主體的倫理意涵。

更重要地,我們不能像過去人類學研究天真地推論說:政治領域的運作會受到在地親屬關係與家庭價值的影響、折射,這個論點假定了親屬、家庭、親子關係、家人的意義、人觀乃至於情感的欠缺/重要性等,共構成自成一格的意義體系,忽略了這些層次與議題也是歷史、經濟、政治與社會的產物。使用「孩子」這個親屬辭彙最嚴重的社會後果是:同質化了所有參與運動者,讓世代正義、階級關係與所得分配不均的問題被忽略。

事實上,統治者使用親屬情感結構與修辭,掩飾並遮蔽了跨國資本利得或佣金的既得利益者/支持服貿者背後的整個跨國政經結構的作為。在漢人社會中,親屬與家不僅在工業資本主義時期作為萃取並掩飾剩餘價值的文化形式與倫理基礎,而在新自由主義情境下,執政者訴諸親屬情感結構,來掩飾服貿將為跨國/海峽政商創造出不同性質的資本利得與積累。

更進一步,呵護、照顧所蘊含的權力專斷,更展現統治者對知識的認識與態度:擁有權威者便擁有知識,而政治與經濟分屬不同的社會類別/範疇,唯有統治者才能理解與掌握政治與經濟的專業。相較之下,參與運動者則窮盡各種方法與科技來分析協議內容、釐清產業內部結構與產業鏈的運作,乃至於自由貿易協議簽訂的歷史個案、新自由主義化打造自由市場的政治經濟後果,從不同層次與面向逐一討論清楚:從單一社會生活領域與範疇(國際法與國內立法程序、強調經濟自成一格的經濟學與政治學)、跨越不同社會範疇乃至於(認為經濟與權力不可分的社會學和政治經濟學)、乃至於強調人類歷史發展整體視野(具批判意識的發展經濟學、比較歷史民族誌與以人為本的經濟人類學)。對這些知識,統治者一概斥為不瞭解國際政治與經濟現實,用家長權威的倫理來訴諸自身知識的絕對性──唯一會被納入的知識是支持執政者立場的知識。

此外,當各類知識不斷現身公共領域,以釐清服貿在世界政經歷史發展與當前局勢中的位置、性質與意義時,統治者為自身辯護時,卻選擇了一個老嫗能解的親屬類比:簽訂服貿被擁有法學博士的統治者喻為「就像婚約,不能說結了婚永遠不能離婚,沒有這個道理」。於是,市井小民根據各自對於婚姻生活與夫妻關係的認識來發表其服貿的立場與聲音:不相愛何必勉強結婚、為什麼要先被家暴三年才能離婚、將婚姻當兒戲,甚至將臺灣經濟女性化而中國經濟扮演男性角色(這涉及國族意象的打造和更深層的心理動力,遠非作者能力所及)。

我認為,這個令人瞠目結舌的親屬類比一出現,創造出某些看似無關乎經濟再結構能否帶來利大於弊這個層次的意義,讓一般人將其對婚姻所牽連的那些日常生活中親屬感情結構、生命經驗與想像乃至生存策略的認識,帶入了其對於臺灣社會進入服貿前、後所涉及的經濟過程的想像與倫理考量當中。正如Marilyn Strathern 所言,當代社會在理解新浮現的現象時,往往訴諸人們熟知的類比來建構其對新現象的認識(如,17世紀時英國將寫作書籍比喻為生育孩子)。事實上,藉類比以解釋新現象是在創造新的知識:被召喚出來的類比並非一被動客體,人們會自然而然地將他們對那被召喚出來的類比所牽連的關係與知識,加諸新現象之上(如,寫作者之於書,有如母親之於孩子,因此寫作者對作品擁有道德權[moral right],而此一概念並未見於生育類比出現之前)。該類比廣為接受後,甚至回過頭來影響被召喚的類比原有的意義與關係(例如,將孩子視為母親的創造成果甚至所有物;我想,應該很少人會在結婚時將自我類比為有如簽服貿)。

威權懷舊的幽靈

「統治者之於人民,有如父母之於子女」這個親屬類比的終極體現,莫過於支持統治者的中年人,對獨裁統治者所打造的戒嚴時代的念舊情懷,甚至想消滅「反社會、破壞安定」的新世代及其同行者,以抗拒新時代強調個人自主與政治民主所帶來的挑戰與社會擾動。對主張回到戒嚴者是既得利益者加以譴責並不難,但這現象透露出:獨裁者慣用的親屬情感結構與打造的戒嚴時期,仍是某一群人對美好社會的意象──戒嚴時代被想像成有如家一般安全的社會,因為當時這些人看不見被強力鎮壓的「社會動亂」。

加以,獨裁者努力形塑親民與慈父的形象,正巧身處在全球資本主義開始恢復之際而使得臺灣經濟起飛的年代,從而共構了一個舊日美好時光的意象。對比於新自由主義化之後貧富差距與社會不公,以及對比於公民意識抬頭而促使因政商結盟、圈地與各項公然違法、違憲之作為一一浮上檯面,那些抱著「獨裁等於安定等於經濟繁榮等於父母應該為子女去做」的舊思維而存活在新時代的一般人,即使經濟不虞匱乏,卻是不易自從「政府與人民之間的互動應具備親屬情感結構與道德性」的信仰中除魅的「臣民/前公民」。他們正如James Joyce對自己愛爾蘭同胞的描述──是心懷感激的被壓迫者。

從公共論述中被徵用、召喚出來的親屬情感結構與類比,我們得以窺見當代臺灣的政治生活的日常性與在地意義──儘管有時令人不忍卒睹。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

鄭瑋寧 太陽花運動中的親屬修辭與感情結構 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5865 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應