夢想與毀滅之域

看趙德胤的《翡翠之城》

自己喜歡電影,同時也因為多年來在緬甸和泰國進行雲南移民研究的關係,這幾年來一直都在關注趙德胤的作品。他的電影故事敘述張力很強,深入刻劃緬甸雲南移民之中卑微底層的人物個性與其生命樣態,每一部電影都在個體不斷地與外在環境對抗過程中發展出一個個驚駭又心酸的故事,情節充滿了存在主義的無奈、疏離、不安、與惶恐。建基在導演本身的成長經驗與他敏感的自省能力,這些故事真切而自然的呈現;樸質與真誠是他電影語言最大的特色,而這個特色也讓原本低成本、毫無華麗場景的電影觸動人心,並跨越文化國度的藩籬,使得電影一出場就受到不同地區的矚目。

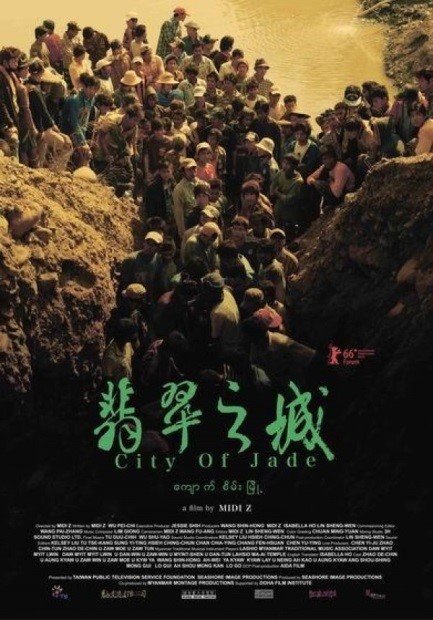

《翡翠之城》是趙德胤最新的作品,相同於前幾部電影,它延續了描繪卑微生命在惡劣環境中努力營生的基調;但不同於先前的三部劇情長片,這是一部呈現自己家人故事的一部紀錄片,是身為弟弟多年來不解大哥在玉石場的際遇,對他曾有過的墮落展開參與觀察式的探索,拍攝過程歷時三年。而在推出《翡翠之城》的前一年,導演先剪輯上映了《挖玉石的人》;後者同樣是玉石場的紀錄片,但它沒有導演個人家庭故事的介入,是中性的去呈現玉石場的環境與一群工人的日常生活。在時序上它如同《翡翠之城》的前導片,讓觀眾先對緬甸玉石場的政治生態、營生狀況有一個初步的瞭解。

就影片的結構來說,《翡翠之城》比《挖玉石的人》更具體且細膩的呈現出緬甸玉石場與整個緬甸社會、政治環境上的病態,導演運用過去與現在的時序交叉去鋪陳大哥鑲嵌於玉石場 - 一個希望與罪惡之淵 - 的個人生命歷程。吃飯、挖玉石、吸食毒品、躲避軍人與警察的突擊等場景一再地重複。而這看似瑣碎又真實的影像藉由導演巧妙的質問與家庭故事的旁白敘說,活化了大哥的經歷,以及由他發展出來的人際關係 - 一種同時親近又疏離的兄弟之情,以及大哥身為工頭與工人之間的恩侍階序(patron-client relationship)。

故事的場景位於緬甸克欽邦的帕敢玉石場,它是生產全世界最優質的硬玉礦場(一般又叫翡翠)。但自2011年克欽叛軍與緬甸政府軍在結束雙方維持了十七年的和平協議關係後,戰事不斷;政府隨即下令封閉玉石場,那些原來向政府合法標地的大財團公司不得不暫時停止開採。然而這個戰亂的局勢卻造就了小資本的非法盜採,趙德胤的大哥即是在這樣的一個機遇下,於2012年拿了一個姑爹的資金,當了工頭帶領四個工人回到曾經翻滾了二十多年的玉石場,試圖重振玉石夢想,而趙德胤也隨行前去拍攝紀錄片。他的加入一方面緣於對大哥多年的不解 - 為何在玉石場墮落染上毒癮、斷絕與家人的聯繫、最後被抓入獄(直到2011年);另一方面是基於自己的專業,想對提供無數緬甸人營生、致富希望的玉石場作紀錄片的拍攝(見趙德胤今年的一個訪談)。

緬甸雖然是一個自然資源富足的國度,但因為多年來軍人政府的極權、貪腐,以及內戰不斷,大多數的百姓生活於赤貧之中。在沒有什麼工作機會的狀態下,販毒與上玉石場挖玉成為兩個非常普遍的選擇,即使在2011年與2015年緬甸經由兩次全國大選,產生議會政治、逐漸走向民主與經濟開放的方向,但族羣政治的分裂、貧困的經濟、落後的公共設施、醫療衛生的欠缺、教育的不普及等等棘手問題,是無法在短期內有效改善的。

《翡翠之城》的主角大哥即是在這個貧窮、紛亂的社會下的一個縮影,玉石場一夕致富的故事不斷在流傳,只是實際能有這樣際遇的幸運者是少之又少;多數人不僅無法挖到高價的玉石,在苦悶的工作環境下還染上毒癮,甚至是愛滋病毒,更有為數不少的不幸者在淘挖的過程中被埋喪生。影片藉由兩個脈絡有結構且細膩地將這樣的營生環境與個人際遇做了成功的呈現,一個脈絡是以大哥為主軸的玉石場日常生活,它同時鋪陳環境的惡劣與大哥的心情表述,以及他和工人的互動關係。另一個脈絡是導演的旁白,他將不同時序的背景因素、家庭歷史、個人的質問與眼下所發生的一切做了清楚的串接,讓個人之於家庭與社會,過去之於現在,有了意義的連結。影片的呈現以一種緩慢、不著痕跡的方式進行,維持在一貫的苦悶與不安的氛圍中;這樣的手法若沒有對所處的環境、拍攝人物與議題有深切的感受,是無法如此真情地表達出來的。

影片中兄弟關係的呈現是主要的聚焦,畫面上大哥幾乎都是側面或背對鏡頭,明顯地他不願直視鏡頭,而這樣的抗拒傳達出兄弟之間一種疏離的曖昧。在傳統的華人家庭倫理中兄是長於弟,肩負帶領與照顧的角色;當年大哥選擇留在緬甸上玉石場打拼,而非到泰國、台灣打工或唸書,就是為了扛起身為長子的責任,不幸的是這個夢想並沒有實現。相對的趙德胤因為是家中最小的弟弟有機會到台灣唸書,之後又憑著個人的資質與不懈的毅力發展出自己的電影事業。相對於小弟的成功,大哥的沒落是難堪的,而這樣的差異也就造成兩人之間的尷尬距離。

在每日朝夕相處的互動中,趙德胤一直試圖去了解大哥的過往,想知道他為何墮落、並質問他為何和家人斷了音訊;他最不能釋懷的大概是在他寫了上百封信給大哥後卻全然得不到回音。這位大哥在小弟的心中是有著很重要的地位,否則他不會如此執意的寫信,也不會在多年自己成功後仍然試圖去解開心中縈繞不散的疑問。影片中時有兄弟角色錯置的場景,傳達出彼此的矛盾情結。

場景之一是在剛上玉石場後,大哥用手機聯繫了之前一起打拼的朋友,趙德胤開完笑地對大哥說:「黑道老大出來要一個兄弟一個兄弟的找」,這樣的話語有點在調侃大哥曾經犯過的錯,似乎也在有意無意地提醒大哥交友要小心。只是大哥對這樣的調侃並不搭理,他背對鏡頭去喝水,冷冷地回說:「我不是黑道老大。」小弟對大哥的提醒重複表現在要他遠離毒品和損友,大哥應當明瞭小弟的關懷,只是身為大哥要坦然接受比自己成功的小弟的勸說是有些障礙的;他並不給予正面的承諾,只是吱唔著說現在毒品和以前不一樣了。

有意思的是,為了幫助小弟影片的拍攝,大哥在夜裡邀來朋友吸食冰毒(見一篇關於這場戲的設計演出的報導),他反諷地對小弟說:「你來抽,我幫你拍給你的朋友看。」而後又評論:「你們拍的電影《冰毒》太不像。」過程中他還建議小弟換上夜間用的鏡頭拍攝。這一連串的舉動也可以視為是大哥對拍攝者的反擊;鏡頭的使用原本是小弟的專業,也是一種權力的展現,被拍攝者是處於受支配的角色,但在這裡我們看到兄與弟角色的錯置。

影片另一個特色是旁白的呈現方式,導演重複運用坐車或騎摩托車在路上奔走的場景來搭配,這種場景也都出現在趙德胤之前的影片中,充分流露出雲南移民不停止的奔波移動;他們的奔波一方面展現出對抗環境的主體能動性,但另一方面也隱含旅途的未知與危險。生活的本質不就是一連串的賭注?我們所有的選擇都是投向未知的將來,只是相對於生活在不安全社會中的人,他們的賭注常是隱含著極大的危險,甚至是毀滅的可能。

影片在拍攝過程中捕捉到軍人與警察突擊、逮人的寶貴畫面,暴露出玉石場的高度危險,那種突來的襲擊,如果不是親身體會是無法全然感受當下的恐慌。在過去軍人執政時代,這種恐慌普遍存在,在我的研究中很多報導人都提及到1990年以前華人家庭經常在半夜被查房,那種不安的記憶與眼神在他們的故事敘述中仍然清晰顯露。影片中有一段一分多鐘的全黑畫面,是紀錄片在極端處境中的另類呈現。當時軍警突擊,導演仍然冒險拍攝,直到被軍警發現後才慌忙將攝影機藏入袋子中;在軍警訓問時收音功能仍然在運轉,也就錄下了拍攝者與軍警協商的真實對話。在剪入的短短一分多鐘的對話中,雖然聽不出拍攝者的緊張(那是一種出於自衛性的鎮定吧)。但只要對緬甸的情勢有所了解就知道當時拍攝者是處於極為危險的狀態,只要拍攝的影片被查到,拍攝者一定會被捕入獄,甚至喪命。坐牢、無端消失其實是緬甸日常的一部分。

思及過去二十多年來在玉石場的潦倒,大哥吟誦范仲淹的《漁家傲》:「長煙落日孤城閉。濁酒一杯家萬里,[燕然未勒歸無計]。羌管悠悠霜滿地,人不寐,將軍白髮征夫淚。」相對於范仲淹在邊塞戰地的荒涼,大哥面對的是玉石場無盡的寂寞,在台灣或許對一個初中畢業者的文學性有所質疑,不過在保守的華人移民社會中,他們對於文化傳統的熱忱是很讓人驚嘆的。在過去交通困難、物質匱乏的年代,中文文學作品往往經由馬幫的馱運,從泰國走私到緬甸。在我的研究中多位報導人曾向我述及他們年少時共同閱讀瓊瑤、金庸小說的美好記憶。

從吟誦古詩詞的文學性回到玉石場的現實性,大哥真性情地發洩:「這個洞子,你媽的,前仆後繼多少人幹,就是夢想挖到一顆好玉,究竟這顆玉石在哪兒?」這樣的真性情讓人心酸,但也透露出夢想者的勇氣──「人就是為了一個夢,將山挖成谷,將谷挖成山…」;即使面對衝突戰爭與軍警的圍捕,玉石場的營生者仍然有增無減,因為緬甸本來就不太平,生活的貧困對他們來說是比死亡還要迫近。

一個在玉石場經歷無數滄桑的大哥,無法明明白白告訴生活在另一個軌道上的弟弟他的沒落和苦悶,或許那是一種頑強的自尊與尚未放棄的玉石夢,一切的言說對他來說都是多餘的吧?他在影片的最後終於凝視鏡頭,也許那是應小弟拍攝的要求,但那股倔強的目光透露出一種不服輸的傲氣,而那股無言的傲氣甚至強過導演在稍早前引用杜斯妥也夫斯基在《地下室手記》中,有關理性與感觀慾求的一段話,讓有點冗長的論述顯得蒼白(趙德胤在一篇訪談中談到他認同杜斯妥也夫斯基的觀點)。

不管是大哥還是其他無數玉石工人的墮落都是無法阻止的,因為他們的生成除了是來自人的感官慾望,更重要的因素恐怕是在於環境結構;除非緬甸的政治環境真正改善,否則百姓終將繼續賭命去營生,因為對於無數卑微底層的百姓而言,那是生活僅有的可能。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

張雯勤 夢想與毀滅之域:看趙德胤的《翡翠之城》 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6538 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應