鮭魚戰爭中的美國印地安人(上)

《首部曲》:巴拉德水閘門下的共管機制

今年暑假,趁來母校華盛頓大學(UW)訪問之際,順便前往西雅圖著名的觀光景點巴拉德水閘門(Ballard Locks)一遊。這裡一如十年前一般,紛至沓來的遊客、絡繹穿梭於狹窄航道的船隻,在午後的炙熱陽光下,給人一種西雅圖式的小鎮景象,美麗、溫暖、充滿人與河川景觀的幸福感。

photy by Taiban Sasala

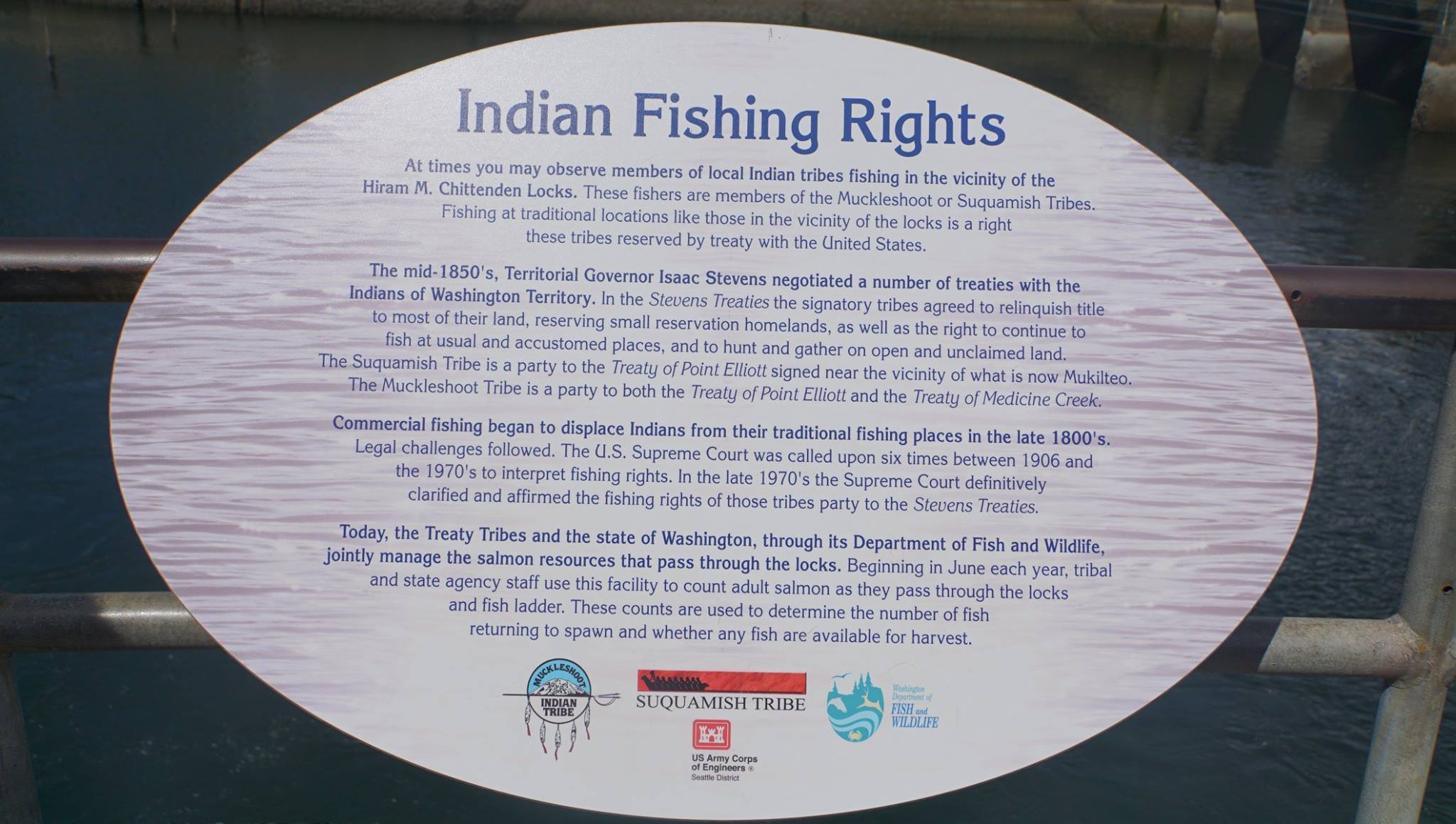

就在準備進入魚梯參觀室的迴廊上,忽然發現了這塊告示牌,上面寫著有關這一帶印地安原住民的漁獵權現況,感覺很新鮮,十年前來此一遊時,這個告示牌尚未豎立。因此,何時豎立?誰豎立?為何豎立?就引起我的濃厚興趣。本故事,就從這個告示牌講起…。

西雅圖市基本上是由湖、河及海洋錯綜交會的城市,由於水位的落差,必須靠水閘門調整以連結大小不等的船隻通過。巴拉德水閘門位於西雅圖市西北邊,剛好連接普吉灣(Puget Sound)、華盛頓湖(Lack Washington)及聯合湖(Lake Union)三個水域。此水閘門全名為Hiram M. Chittenden Locks,以紀念1911-1917年領導美國工兵興建本工程的Hiram M. Chittenden將軍。由於這一帶蘊藏豐富的鮭魚,所以19世紀時就吸引來自北歐斯堪地那維亞島(挪威、瑞典)來的漁民移居,並逐漸形成具有北歐風味的社區。不過,外來移民進來之前,這一帶的海域及河域,是美國西北兩個印地安族Muckleshoot 和Suquamish的傳統領域,他們自古以來就以捕獵鮭魚為主要的生產活動及交易媒介,許多宗教儀式和社會組織也伴隨鮭魚文化而形成,他們可以說是最道地的鮭魚民族,他們的神聖領土,就是鮭魚的故鄉。

儘管在保育當道的世界,如此重視野生動物保育的美國,依然可見印地安原住民在他們的傳統漁場上實踐漁獵文化,甚至在這個標榜環境教育聖地的魚梯附近,也會看到正在捕撈鮭魚的原住民。事實上,這個實踐傳統文化的生產方式,來自於美國法律的保障。因為在1850年中期,美國華盛頓領地(當時還未成為州)的州長Issac Stevens 就與這一帶的原住民簽訂條約(Stevens Treaty),條約中參與簽署的印地安部族同意放棄他們大部份的土地權,僅保留一部份保留地和傳統漁場捕魚,以及在無主之地狩獵與採集的權利。上述的Muckleshoot 和Suquamish兩族都是這個條約的簽署部族之一,他們的傳統領域就在西雅圖市一帶的湖泊、河灣及海域。

1800年晚期,這一帶的商業捕魚開始取代印地安部族在傳統領域的漁獵活動,導致衝突不斷發生,不少白人開始挑戰原住民漁獵權的正當性,認為這不符合法律平等的原則,這個情況迫使美國聯邦最高法院不得不對印地安的捕魚特權有所回應。從1906到1970年,最高法院總共做出6次的釋憲,在1970年代晚期更明確定義所謂印地安的捕魚權,並清楚確認Muckleshoot 和Suquamish兩族的捕魚權屬於當年Stevens條約的一部份,必須得到州政府及法律的認可。

如今,在保育及原住民權利的實踐上,華盛頓州似乎找到了平衡點。部落自治政府及華盛頓州政府自1998年起開始進行野生動物及魚類的共管機制,到2015年共有八個主要的部族參加。由於認知野生動物及魚類資源的永續是部落文化延續的命脈,有些部族甚至雇用野生動物學、生物學方面的專家擔任顧問協助部落推動相關的保育計畫及經營管理策略,以提升資源管理的效益。在巴拉德水閘門的共管機制,也是建立在嚴謹的科學研究上實施。每年從六月的第二週到七月底,州政府及部落政府會分別指派專門人員到巴拉德水閘門,利用各種儀器設備來統計通過這個水閘門和魚梯的成年鮭魚數量,包括個體的大小、長度、性別、DNA等,並在尖尾上打上標籤,以辨別有多少鮭魚必須放回產卵地,以及多少的鮭魚數量可以提供印地安部族進行獵捕。

我在現場看到的工作人員,都個別戴上所屬單位的標章,無論是白人政府指派的官員,還是部落自治政府參與共管的代表,並肩一起為動物保育和原住民族權利相互協力,其和樂融融的景象,心中有無限的感動和羨慕。

台灣,南島民族的原鄉,有廣大的海域及河域,更有豐沛的動物及植物資源,何時才能見到這幅美麗的景象?

photo by Taiban Sasala

《第二部》:哥倫比亞河畔的Yakama保留區

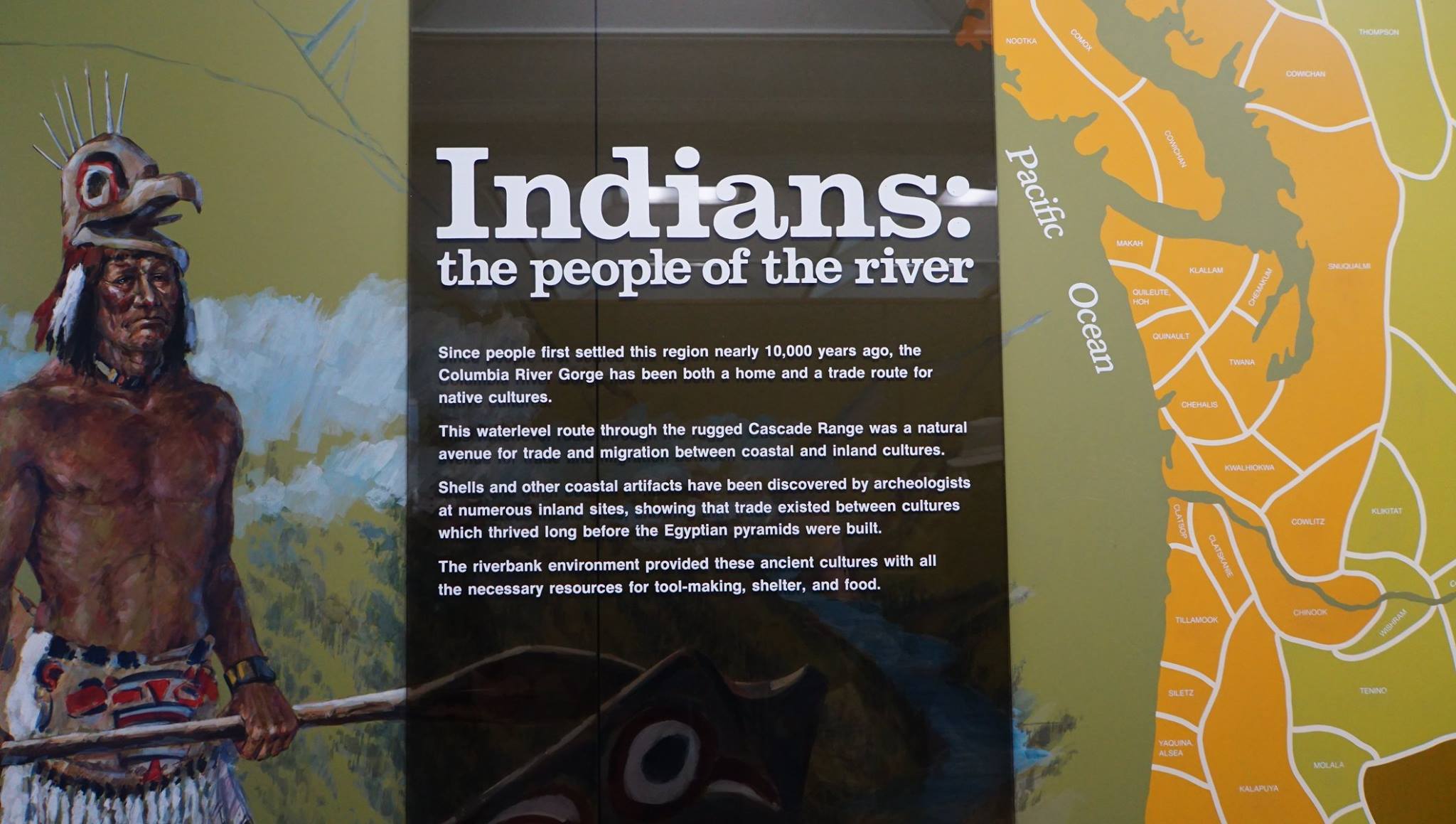

哥倫比亞河(Columbia River),位於北美太平洋西北地區,全長2,044公里,流域面積415,211平方公里,發源於洛磯山脈,在加拿大不列顛哥倫比亞省向西北方向蜿蜒,然後向南流入美國境內的華盛頓州,之後沿著華盛頓州和俄勒岡州的邊界向西流動,最後注入太平洋。整段河流流經美國和加拿大七個洲(省)級的行政區域。

photo by Taiban Sasala

長久以來,哥倫比亞河對Yakama等印地安部族的文化和經濟扮演非常重要的角色,不僅提供不同部族往來的渠道,也是許多洄遊性魚類的棲息地。這些魚類,每年規律性地在河海之間遷徙,正好提供當地原住民重要的食物來源,其中鮭魚產量特別的豐富。

photo by Taiban Sasala

18世紀末,哥倫比亞河流域的原住民首次遭遇來自歐洲的外來者,這些外來者到哥倫比亞河河口附近的海岸探險,並嘗試和當地的原住民進行貿易。結果,這些外來者帶來的疾病和各種瘍病毒給印第安部落致命的打擊,其中的天花,蔓延之後,導致印第安部落人口大量銳減。加拿大探險家亞歷山大.麥肯齊(Alexander Mackenzie)在1793年穿越了不列顛哥倫比亞地區;1805到1807年,北美最著名的探險家梅里威瑟路易斯 (Meriwether Lewis) 及威廉克拉克 (William Clark) 率領的探險隊則沿著Clearwater River及Snake River進入了現在的俄勒岡州。在探險日誌中他們記載了經由貿易從海岸部落那裡獲得的黃銅茶壺、英國毛瑟槍以及其他物品。

19世紀以來,哥倫比亞河流域的各種經濟產業迅速發展。這些產業主要涉及牲畜的馴養、河流的管理等等。為了促進船舶運輸,人們在哥倫比亞河的主流和支流上修建了船閘,逐漸發展了河流的清淤、維護等產業,並拓寬了河道。20世紀以來,為了發電、航運、灌溉以及防汛的目的,水壩也出現在哥倫比亞河流域。如今,河上每隔1英里幾乎就有一個用於蓄水的水庫。隨後,兩座核電廠也在河流岸邊修建。其中,位於華盛頓州東邊哥倫比亞河畔的Hanford 核試驗場曾經數十年用於生產製造核武器的重要原料--鈽,是美國造成污染最嚴重的核試驗場。這些軍事工業,嚴重影響了哥倫比亞流域的生態環境,不僅污染了土地和河流,也導致族人罹患高比例的癌症。

https://www.popularresistance.org/

nuclear-waste-leaking-at-hanford-in-washington-again/

十九世紀時美國政府自原住民手中強取豪奪了大部分的土地,1855年所簽訂的條約一舉將生活在哥倫比亞河流域的印地安人,不管文化、語言、族群是否相同,都一律集中在三個保留區,位於華盛頓州中南部的Yakama保留區便是其中之一,當時Yakama保留區縮減成剩下125萬公頃,尚不及部族原有土地的十分之一。

印地安人的悲劇自與白人接觸後就不曾稍歇,十九世紀中葉,白人墾殖者帶來了印地安人前所未有的疾病,一條條沾染了天花病毒的毛毯被蓄意當作交易的物品,送進印地安人的Tepee(營帳)裡,從未暴露於流行天花的印地安人毫無任何免疫力,一波波的疫情排山倒海而來,三十年間,幾近半數的印地安人因此消亡;1830年爆發於哥倫比亞河下游的瘧疾幾乎消滅了契努克印地安人的村莊。兩個世紀過去,Yakama部族的厄運依舊,致命的輻射污染繼續毒害保留區殘餘的人口,猶如另一張足以滅族的天花毛毯。

儘管命運多舛,Yakama有幸仍維持著自治的局面,百年來與白人和州政府纏訟不止,條約所明訂的傳統資源權,包括森林及漁獵的持續使用權才逐漸受到應有的保障,訴訟的結果延伸出日後嚴格的環境規範以確保漁源不絕。1980年的案例中,法官做出「美國政府不得破壞環境、否認印地安的漁獵權」的裁定;法院也曾明令一項印地安部族與州政府共同合作制訂增進漁產的溪流管理計畫,哥倫比亞流域的鮭魚棲地和生態保育因而獲致一點成效。

雖然印地安部族極力守護僅存的土地和溪流,迴游的鮭魚想要跨越哥倫比亞河上重重的水壩,猶如登天之難。美國政府為了拯救三0年代的經濟大蕭條,數個大型水利工程包括Grand Coulee Dam(大古力水壩)在內的修築計畫在哥倫比亞河上如火如荼的進行,現今河上共計十一座水壩,加上下游支流蛇河(Snake River)上的另外四個水壩,哥倫比亞河可謂肝腸寸斷。儘管部分成熟的鮭魚或可藉由魚梯回返上游的棲地,順流而下鮭魚仍有三成注定會被水壩上的發電渦輪絞成魚漿。為增加鮭魚產卵機率,工兵部隊甚至得動用船舶運載上萬的魚苗越過河壩,或者放水進入洩洪道,幫助鮭魚繼續其「奔流」到海的旅程,但已滅絕的春季Chinook鮭魚終究再也不會回返故鄉,鮭魚的產量大不如前。過去印地安人常年捕獲鮭魚的Celilo 瀑布在達力斯水壩(Dalles Dam)完工後即沈入60英尺深的壩底,傳統的漁場在各個水壩啟用後悉數消失。

photo by Taiban Sasala

大概是基因裡鑲嵌著對源頭棲地氣息的記憶,成群鮭魚憑著本能溯溪而上,產卵、死亡,而後孵化的小鮭魚順流入海,繼續生命無盡的旅程。但橫斷河流的水壩阻隔了棲地的氣味,鮭魚因而無以返鄉;水壩切斷的不僅是鮭魚藉以回返的水道,同時也無情地斬斷了與鮭魚連結共生的Yakama文化和信仰。Yakama族人自古視鮭魚為他們親近的「兄弟」,失卻了文化聯繫與認同的印地安人如同困在水庫裡的鮭魚兄弟,返回文化信仰的原鄉棲地是如此地艱難。

10年前拜訪Yakama耆老Russell Jim時,他帶我們驅車行經保留區,自公路放眼望去,牧草青翠,牛馬成群,一片宜人的田園風光!當時Russell卻指著另一邊乾枯的荒漠說:

「白人眼中的不毛之地,卻是我們採集野生蔬果和藥草的地方,我們從來不需要用大量的水來灌溉土地,大地已經為我們準備好一切!」

他的話彷彿一記棒喝!白人觀點認為土地就該引水越渠,因為綠野平疇才是秀麗的景致,野草蔓生的「荒」地,意謂乏善可陳!然而,當我們想像這原本全是荒漠的高原,不知道需要多少的水量才夠澆出一望無際的田園地景!水權的爭奪就這樣持續了數十年。電廠要水發電,農夫要水灌溉,河裡的鮭魚更需要水,碰上乾旱,老天也解決不了眾生缺水的夢魘!

photo by Taiban Sasala

以前,哥倫比亞河畔的印地安人會在春季漁獵前舉行慶祝第一隻鮭魚回返的儀式,鮭魚在他們的文化裡象徵著所有生命的延續,沒有水沒有鮭魚,沒有鮭魚就沒有印地安人!造物主將印地安人置於鮭魚年年回返的河畔,讓他們不虞匱乏,他們也因此有義務保護鮭魚賴以生存的水域,「鮭魚照料印地安人,印地安人也看顧鮭魚!」

在Yakama的信仰裡,人與自然的關係原來可以親如兄弟!印地安人稱哥倫比亞河為「大河」,「大河」猶如輸送滋養大地養分的血管,餵哺其間採集漁獵的印地安人。平日他們散居各處,冬季時,許多的家族聚集大河邊的谷地度過嚴寒的冬天,到了初夏,白花叢生的草原和蔓越莓滿佈的山丘則是他們聚集的家園。十九世紀白人來此屯墾之前,印地安人已經如此自足地生活了上萬年!

10年後再度參訪這條「大河」,夕陽西下,從河邊遙望遠方白雪皚皚的雷尼爾山(Mt Rainier),期盼有一天,人、魚、鳥、獸再度和諧共處,一如從前。亦盼守護這條大河的Yakama族,不再吟唱鮭魚民族的悲歌。

photo by Taiban Sasala

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

台邦.撒沙勒 鮭魚戰爭中的美國印地安人(上) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6540 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應