期待一個不同尺度的未來

2020-07-01

回應 0

給2020年台大人類學系畢業生

今年的小畢典要送走畢業的你們,也是我三年系主任任期屆滿,很快就可以交棒了,所以心情格外輕鬆。能夠在這段期間認識你們,陪伴你們,和你們一起畢業,是一種榮幸與特權。雖然你們當中,還是有好多人在大一導論課以後,我就再沒有機會再多認識你們一點。記得的就是你們是一群性格低調而多樣,散漫當中又有細膩情感連結的神祕組合。我搞不清楚你們當中那些很混的,是怎麼熬過下來幾年那些困難又抽象的人類學課程,也很難接受記憶中,青澀的大一新生,現在居然要展翅高飛了! 這一切讓人有點暈眩,一種「Déjà vu」的感覺。

幾個月前應邀去參加另一個令人暈眩的場合,兩位又可愛、又有才華的學生的婚宴。從伴郎伴娘入列熱場、新人盛裝進場、長輩親友祝福,交換戒指外,典禮的高潮是新郎對著新娘真情允諾:「我決定要愛你一萬年」。如此浪漫的場景,本來應當要全場熱淚盈眶,但是當時進入我腦海的卻是,「新郎是位考古學家。一萬年對他來說的意義是甚麼?」 考古學家的時間觀本來就與眾不同,愛你一萬年是一種甚麼樣的尺度來看待這個世界?

Melting Watch by Salvador Dali

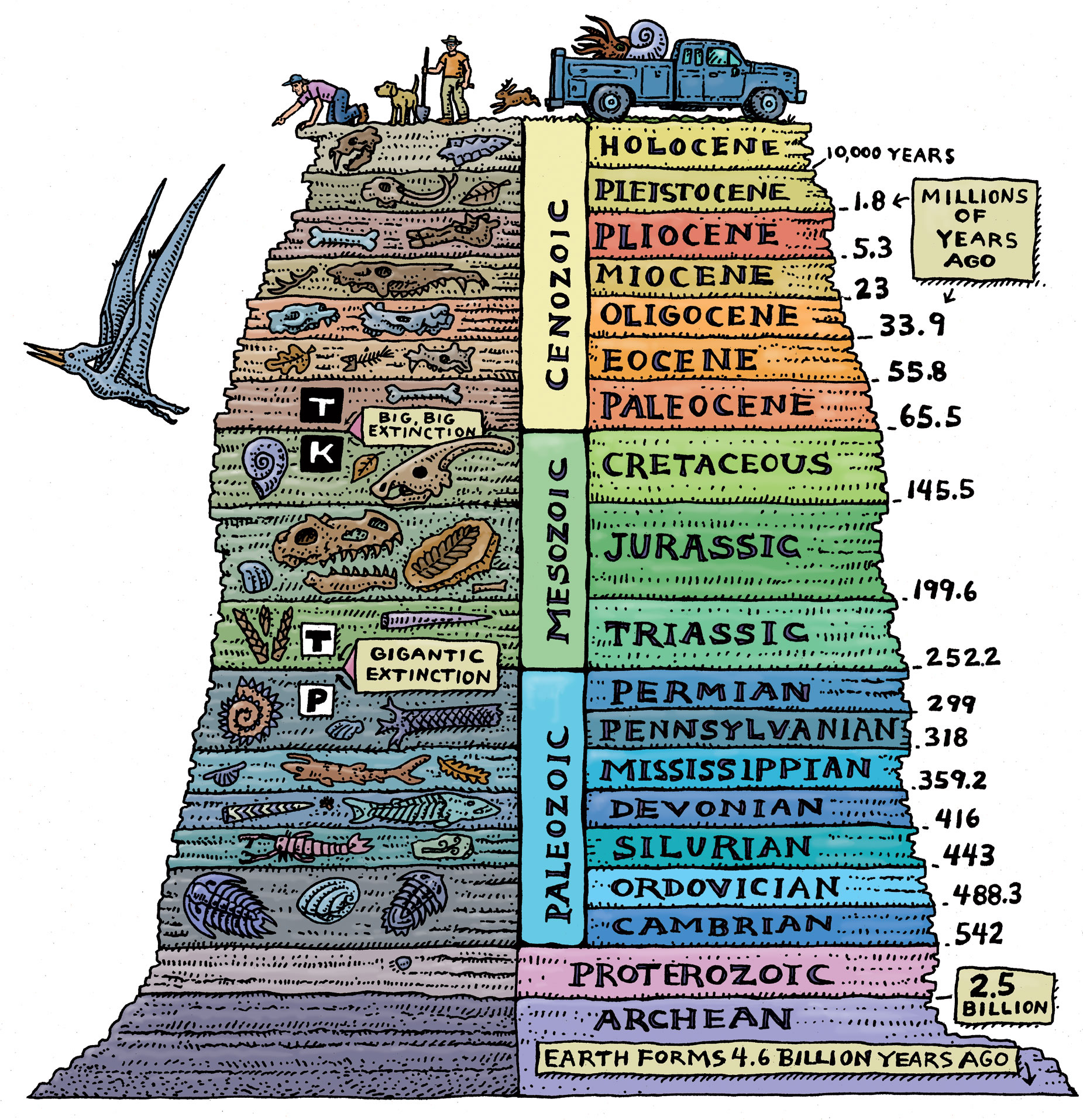

我知道這種反應可能是一種人類學家的「職業病」,然而,也許伍佰、劉德華可以毫無懸念的唱出「愛你一萬年」,人類學家卻都知道一萬年前約是地質學上全新世的開端,也是我們所熟悉的農業起源、馴化牲畜的年代[1]。所以一萬年前是人類跨入文明、國家誕生、性別與階級不平等的時刻。開始有人掌握了文字,學會了記帳,發明了財富、打造了枷鎖。那下一個萬年的愛情,解開枷鎖,我們將要面對甚麼樣的新文明?

其實一萬年對人類學家來說,是一個尷尬的尺度。探究人類演化的體質人類學、古生物學動輒就是以幾十萬年為單位,來分辨人種在生物特質上的變化;而文化人類學的田野調查,能論及一個社會幾百年的歷史,已經多是臆測充滿神話。一萬年是文字歷史的極限;卻是人類體質分別上幾乎可忽略的單位。我們所身處、打造出來的複雜社會文化秩序,就是在這短短的一萬年間完成,但是作為生物意義上的智人,卻已經活動在地球上將近40萬年,足足多了40倍。

本來歷史與演化這兩個時間的尺度,在人類學中是相對清楚地分給不同分科來各自處理,很少有對話。然而,最近生物科技、遺傳基因、生態環境等等知識上的進展,卻讓我們必須更認真地對文化、歷史、生物、物質、環境做更進一步的反思與連結。舉一個有名的例子,「人類世」(Anthropocene)概念的出現,提出了我們已經是活在一個我們自己所塑造的地質年代這種觀點,一下子就把全球環境的變化與人類長期的活動連在一起,也把人類的生存與整個星球的命運糾解難分。這個概念挑戰人類學家,特別是研究族群與社會的文化人類學家,認真的去面對他們所接觸的文化其實是生存在一個與其他物種共同依存的環境,是由不同生命週期的有機物、不同變化速率的物質、不同效率的能量消耗所構成的複合體。而這些不同時空尺度的層次又是互相關聯,而且可能交互影響。我們已經無法把生命、生活與世界,簡單的劃分為文化與自然,先天與後天,各自交給不同知識典範處理。也就是說,人類學家需要想辦法去理解更長尺度的時間是如何與我們的生活的尺度連結。如果我們要繼續在人類世之中進行文化書寫,我們就必須在不同的時間尺度間跳躍,在生物與物理的環境內去建立起系統性的關聯。 而同等重要的是,對人類學家來說,人類世不是個一般性的地質背景,全球性的尺度也不是個抽象的概念,而是一個需要立足在在地具體的觀察與經驗,才能產生意義與行動的過程。我們動用我們的觀察、聆聽、耐心、想像與推理,去填補尺度間的落差、縫隙與深淵,而且必須要生活在現場努力的體驗。

為什麼我要花這麼多時間來談這些好像與你們畢業的現實沒有直接相關的事? 幾年前有一位畢業生問了一個困擾我許久的問題。他說,「念了四年的人類學,好像學了很多東西,但是為什麼要畢業了,卻說不清楚自己學會了甚麼?我們讀到許多有關人類物種的起源、靈長類的生理構造、社會結構的多樣、文化價值的差異的各種知識,但是這些知識之間可以構成一種專業訓練嗎?」 我當時不曉得要如何回答這個問題,但是隱約的覺得,人類學的學生除了那些老生常談的國際觀、多元價值、田野工作能力、在地觀點與同理心,應該是有學到一些獨特的本領。只是哪是甚麼卻是個很麻煩的問題。

如果你今天再問我,人類學系的學生有學到什麼特殊的本領?我會說至少有一樣本事就是:對我們所在的世界中的時空尺度之間有一種特殊的敏感度。聽起來很抽象? 但是其實這可以是很具體。

人類學的知識一直是蓬勃的生長在不同尺度的張力之間,我們把人當成一個物種來探討,也同時把人當成一個個體來看待;我們承認人是一種生物,也知道他們也同時乘載著文化;我們同意一個社會文化可以有其獨特與相對性,但是同時又相信它還是具有普同性與共通性;我們要人類學者生產針對特定族群的民族誌,卻又宣稱我們要建立有關全人類的民族學;我們堅持在微觀層次,一個探坑、一個田野的經驗探究,卻在詢問巨觀的整體面貌到底是甚麼;我們強調文化具有系統性與規範性,卻繼續發掘個體的能動性與創造性;我們知道社會文化會隨著其組織結構的規模大小而有所不同,但是規模尺度不是決定文化內容的決定性因素;……。這種跨越尺度所造成的一種具有創造性的緊張,一直陪伴、困擾人類學的學徒,也往往是人類學令人困惑與挫折之所在。但是,我們很難想像這種張力可以被順利的解決,也無法期待人類學者可以放棄這種問問題的方式。這種對不同尺度之間的落差,以及對不同尺度之間無法用普遍的法則所化約的體認,一直就是人類學最敏感的習性。

這種對尺度規模的跨越與連結的敏感,對於活在一個不確定的時代的人們,具有非常特殊的重要性。這幾年我在學校教書,發現越來越多學生們對於他們的前途,充滿著迷惘與困惑。新的世代擁有更多樣的知識,更豐富的資源,更寬廣的可能性,可是卻逐漸喪失對未來的掌控。諷刺的是,有關未來可以如何創造與預測的知識與技術,在最近半個世紀可說是前所未有的蓬勃。以探究需求慾望的自由主義經濟學領頭,根據個人算計所建立起的理性選擇理論模型,加上統計學上的技術、線性代數、作業研究、電腦演算法,社會科學、管理學與投資學不斷嘗試建立起對人們行為預測的模型,把未來當成是一種可以算計、評估的指數,甚至可以放到金融市場販賣的商品。相似的,在規劃、設計、建築、環境科學等領域,我們也可以看見新的演算法,配合視覺化技術、3D掃描、進階的資訊處理程式,讓這些學門成為計畫未來、投資未來、創造未來的守門者。

然而,當未來成為這麼多理論關注,這麼多資源投入的對象的同時,未來也前所未有地被算計、預測與審核。而越多知識與模型的演算,帶來的不是更明確的願景,而是更為複雜、更不穩定、更容易被操控介入的未來,未來現在倒過來成為限制現在的利器。我們越是想要掌控未來,未來就反過來更加的狹窄。這裡就是人類學惱人的跨尺度習性可以提供其他未來視野的地方。

目前主流對於未來的想像與規劃,往往是以一種繁衍與擴張的模式在進行思考。如何促進成長、提高效率、擴大規模,就是我們對未來的期許。我們建構一個相對具有開放性的回饋系統,不斷的透過對數據的掌握,來進行風險的評估,並持續的投入資源或進行修正,其目的就是將原本無法任意納入系統來利用的資訊與能量,順利的被轉化為擴張的助力,建構出一個基本元素不變但更具規模的系統,我們稱之為「進步」、「成效」或「發展」。但是,習慣於跨越尺度的人類學家卻會敏感的指出,規模的大小雖然與資源使用的效率有關,但是尺度之間的關係卻不是用線性的比例可以理解。GDP10萬元的國家國民並不是真的比GDP一萬元的國家國民有錢10倍;在大學排名中位於200名之外的私立小學院,並不一定真的比規模十倍大,排名前10名的常春藤大學要差。每一個尺度的系統所形成的秩序,都有其突現性質(emergent properties)與複雜性(complexity),不能任意的縮放(scaling)。

我們的未來不應該只是被這種概率、風險、算計所製造出來的同質化力量所主導。我們需要的是一種能夠容納想像力、激起基進的希望、又能確實執行的未來。人類學教導我們的就是要能在具體的社會生活中,去謙虛的觀察人們如何去面對、理解與想像風險、期望、希望與不確定性;要能更開放的探索人們因為對未來的想像必然掀起的各種情感與情緒,從興奮、擔憂到徬徨與迷惘;要繼續敘說與肯定人們日常生活中的肌理、情感的重量,如何能成就出一種美好的生活,讓未來不會淪為被計算與可購買的商品。

這是我能想到,人類學對未來最珍貴的禮物。

恭喜你們終於要畢業了! 希望人類學會給你們不同於別人的未來!

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林開世 期待一個不同尺度的未來 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6824 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應