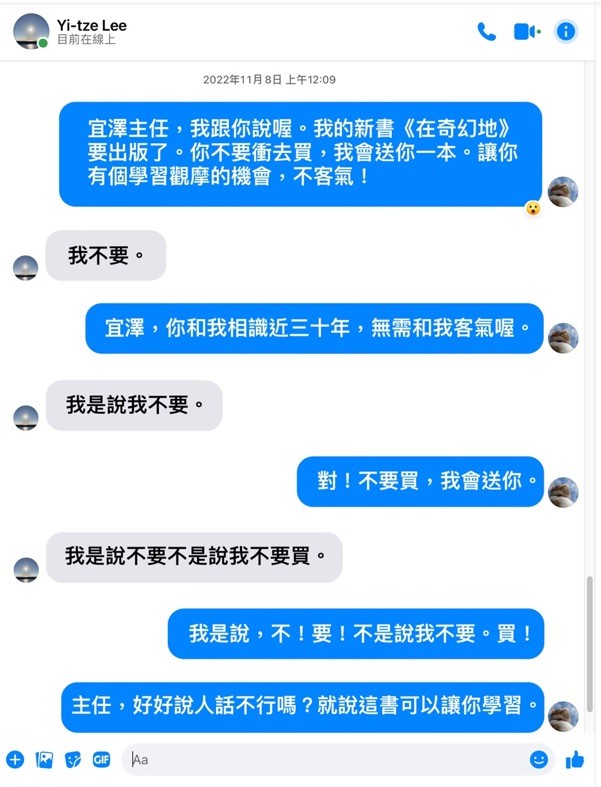

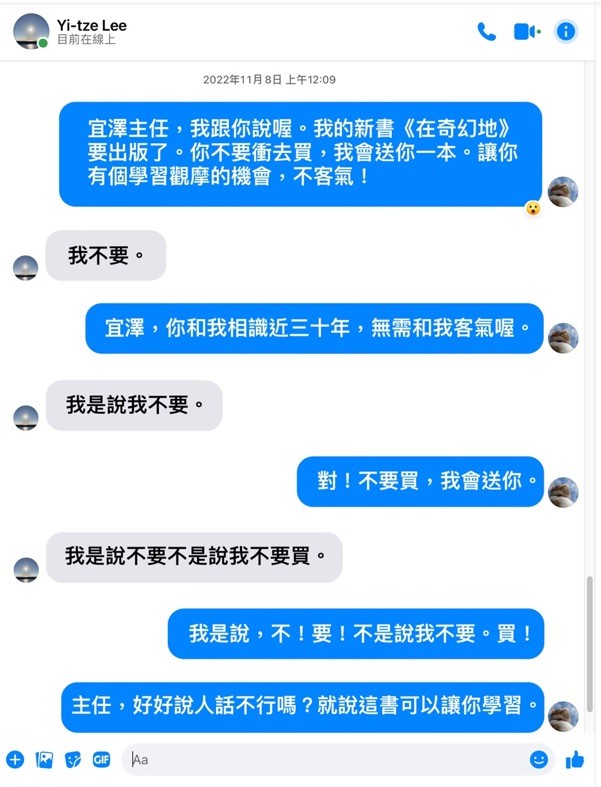

我的學長,號稱「東華金城武」的慢慢走老師出了新書。他喜孜孜地像做出了自己滿意作品的小朋友一樣,跟同事還有同學們分享他的成果;同時還不忘要求大家「不要去買書」!因為慢慢走老師會依照新書排行榜的暢銷書計算時間來購書,然後分送給親朋好友;透過這個操作,他找到可以讓書長居排行榜的實際作法。

這麼奇幻的打書想法,當然只有寫出《在奇幻地》的慢慢走老師才有辦法。撇開讓同事互毆的打書方式不談,從翻開《在奇幻地》的第一部分開始,就會發現這一本在精神醫療機構「做田野」而寫出來的民族誌,既不是典型民族誌,也不是典型精神醫療案例討論;一切都那麼「非典」之下,如何閱讀和理解這本奇幻地之旅的書寫企圖呢?我只能試圖從自己在慢性精神醫療機構實習過的少數經驗,以及同樣是人類學研究者的角度,來回應慢慢走老師(以下稱作者)這本奇幻之書。

以人類學田野的角度在台灣研究精神疾病或者精神醫療體系,主要有從凱博文(Arthur Kleinman)在台大醫學院合作的研究起頭,而對漢人的田野研究中也不乏把精神疾病與宗教信仰作為對照討論的例子(例如由武雅士的史丹佛研究計畫衍伸出來,郝瑞Stevan Harrell在三峽的宗教研究,或是Margery Wolf對台灣農村女性的研究)。前者主要從民間求醫模式來討論多重「醫療解釋模型」(explanatory model)可能的多樣性;而後者(雖然該類研究主軸不是求醫與精神疾病而是民間信仰和親屬)則以民族誌方式描述一個可能有突發精神症狀的婦女,如何在台灣民間社會中經歷不同的處置與解釋網絡。這兩類經典案例都揭露某個層面精神疾病與社會網絡回應上的關係。在精神醫學相關的田野研究更為「現代化」之後,我們看到後續的本土研究進入精神疾病的特定醫療情境,治療關係,身體感,規訓模式,自我敘說,以及文化轉譯觀點等更為多元的研究(研究者如林淑蓉,周仁宇,蔡友月,彭仁郁,彭榮邦,李舒中,吳易叡,吳易澄,黃宣穎等多位人類學者或者從精神醫學取向出發並受人類學訓練的醫師不及備載),但卻可以發現,在研究的路線上開始朝向「精神疾病診療與機構化」的基礎型態,與過去以社會動力為動機並從民間社會為觀察場域出發的研究型態,或者轉向個人心理診療後的經驗敘說建構,已有明顯不同。這當然基於台灣社會在治療情境的現代化與制度化的轉變;但反過來說,我們也因此發現精神疾病的田野與民族誌敘說,已經無法與機構的型態建制脫離,而必需反思在機構內的「田野工作」意義為何。

在奇幻地的導言裡面,作者對他的研究意義提出這樣的解說:「透過精神病理學下患者行為的內在意義和臨床文化詮釋,使我們對於精神疾病研究中獲得關於思覺失調症的病理處遇、病院收治、受苦主體及其疾病語言三者,各自指向生物醫學診斷、人類學理解、與人文醫療論述的綜合認識」(頁37)。作者清楚指明這份精神醫療機構民族誌與三個取向的對話;也明白地陳述這整個書籍情境的背景,是在其個人以詮釋人類學角度出發的特定閱讀。於是在「病院收治」對應的人類學理解是以民族誌情境呈現之外,其他兩個層面(生物醫學診斷與人文醫療論述)取向則以重新解說醫療多元解釋模型(包含跨文化與巫術民俗的對話),以及閱讀病歷與病情敘說作為「臨床現實」論述。這個取向的確符合詮釋人類學以文本角度看待行為歸因與文化活動的方式;但從另一個角度來看,似乎又過於「輕易且平順地」將病房中的臨床多樣性以及脆弱性,和案例閱讀與解釋模型的穩定性連接起來。對於試圖在病房民族誌描述裡面尋找多元文化解釋路徑的人類學讀者而言,在精神病院中的田野工作者對病歷與解說模式的穩定依靠,似乎如同書中所批評的跨文化概念「介入現代醫療場域,強調患者的社會道德與治療經驗」所產生出來的原民文化理性認識論一樣,具有過於簡易的參考文本可以讓現場經驗得以攀附。而這樣的「文本交錯閱讀」,對臨床田野而言是否真的產生更進一步的理解?我想需要進一步反思。

當作者把奇幻地的日常作為「有邊界且成員不會隨意出入」(在實際意義和象徵意義上)的田野空間時(作者在新書介紹訪談如是說),就涉入把機構田野作為文本閱讀的認識論問題。在詮釋人類學觀點之下的田野活動,與歷史情境一樣都是可被閱讀的文化體系,甚至被轉換成為有詮釋角度的劇場行動。在這種情況下,人類學者所呈現田野對象的自我能動性與解說主體性,是否仍然能夠維持?又是以什麼方式維持呢?以前面這個主要的探問,我提出閱讀本書之後主要的三個問題,想要對奇幻地的書寫與民族誌觀點進一步討論。以下的討論並沒有一一對應這三個問題,但這些問題的探詢同時啟發了對本書的反思與可能的挑戰。

一、 在精神病院裡面的主要報導人可能嗎?田野工作者在此將病患行為動機作為病歷思考模式和社區互動模式的交互關係為何?

二、 在本書中以臨床脆弱性與多樣性呈現出來的精神病院日常,能夠被理解為住民的日常,還是機構的日常?

三、 作為機構下的詮釋人類學民族誌,是否讓民族誌書寫過於依附在「全控機構」(total institution)的制度想像?

作者寫道,在奇幻地是一個「詮釋人類學者以臨床心理師的身份,在精神病院工作的民族誌紀錄」。民族誌從精神醫院的住院病人在聖誕晚會表演活動開始(很熟悉的場景)。看來日常的活動,因為病人自己扮演精神病人的訪談內容,而有了對日常生活裡隱而不察之荒謬性的特殊觀察;而機構的治療團隊或者精神醫療體系知識,正是在處置這個荒謬日常而出現的僵化與彈性之間形成「臨床真實」(書中引用凱博文論述)。據說本書的第一版書名本來要叫做「荒謬日常」,以呈現作者所提示的「人類學諷刺」觀點。但這個看來隱藏的荒謬的日常(或者變形成為體系的混亂),卻在書中成為重要的分析原則,也同時界定在書中第二部分提到的「臨床脆弱性」與「臨床多樣性」的核心來源。如果從研究身份的不同以及可能衍伸的差異知識觀點出發,作者區分了「有田野調查經驗的精神醫學家的醫療人類學觀點,以及受過臨床訓練的人類學家的臨床民族誌論述」(頁258)。以葛茲的宗教作為文化體系區分來類比,作者比擬了「屬於什麼的模式(model of)」和「為了什麼而做的模式(model for)」。他認為醫療人類學主張疾病的「文化式同理」,文化成為一個固定概念而理解患者受苦;臨床民族誌則「強調生活脈絡」,文化是在這種脈絡下形成「對世界的回應、行動和精神氣質」(頁259)。這個對比,精要地讓我們了解人類學者所做的精神醫療機構臨床民族誌,也可以回應許多人對於人類學者研究精神醫療機構的民族誌觀點所想要提出的詢問。

在機構裡,精神醫學或者臨床心理工作者的任務是要「回應治療需求並照顧」所陪伴互動的精神病人,這是在情境裡被設定的專業;但如果把人類學家放在田野地,他的任務就不是「治療」報導人(有時候連要不要「介入」都要反思)。這樣的差別造成《在奇幻地》裡頭讀者與作者在案例文本閱讀與田野民族誌雙重路線的想像差距,甚至有些拉扯:在第一部分的精神醫學案例,我們看到以詮釋人類學或者精神分析的文本分析取向進行「場景式閱讀」。透過精神醫學歷史的演變和經典案例裡面的病例陳述,將病人的意識現場進行重建以及對話的歷程。這非常能夠回應詮釋人類學宗師葛茲對於歷史文獻與現場情境互相對話的示範(不管是在印尼爪哇或摩洛哥都引用了非常多的歷史文獻以及宗教文案)。而《在奇幻地》的第二部分,則是透過將機構日常活動的田野情境劇本(文本)化,作為機構即是田野的深度閱讀。兩者的相似,造成在場域上的「視閾」(framing)限定,而可能形成把病歷閱讀(歷史的或者在場的)當作日常的錯認。

在書中所呈現的機構日常,可以仔細思考這方面的問題。我們看到作者描述的事件,例如協助社工師的住民因為護理站的緊急事件而拖延其上工時間因此感到焦慮,並且延伸出在機構中住民互相競爭醫療人員肯定的社會動力;或者是因為病房內室友的交換借貸行為沒有被解釋滿足,而出現的病友間的爭執和背後的性騷擾恐懼等等。這些在醫療行為之外的「日常」的確佔去機構住民的大半時間,但是如果與先前提到的民間社會當中特定類似精神疾病突發事件(而非機構診療案例報告),或者是個人式的心理診療談話紀錄對照(這在後來偏向個人經驗性的精神診間研究甚為普遍),都有很大的不同。主要差別是,在本書中所描述的精神機構「社區日常」,可透過個人敘說反應的多樣性受到作者所重視的「文化體系文本」所限制,而變得目標明確且幾乎皆以尋求機構內特定的權力回應為處理終結。面對數百位不同生命歷程與發病治療歷史的「住民報導人」,在作者所提現出來的生活情境描述中,我們能感覺到這是住民在特殊事件中被照顧團隊浮現出來的「日常生活」;但合理又荒謬的是,這些日常皆以院區處理規則和互動的解說與改變作為特定事件的「結束」,不涉及住民個人觀點的「延伸評論」(在機構中的用藥或者規訓過程,個人評論都被「心理動力」歸因建檔了),也不涉及治療型態的錯誤或者治療方法的失敗(這個理由作者提出了很精闢的荒謬解說:在醫療機構中是以消滅個人主體的方式去建構醫療行動的凝視主體)。在這些被機構與所謂日常的規則運作限定下,我們在這本民族誌裡面看到許多走來走去,不時出現的「報導人」;用個不太禮貌的比喻,有點像電腦遊戲中所謂的NPC(Non-player character,非玩家角色)。當作為心理師的人類學家在裡面尋找任務的時候,這些角色會適時出現並且顯現此時的問題所在。我並不是要取消作者在機構實習與工作過程的認真觀察,但從這個對比中,我們似乎無法期待在醫療機構裡面,出現一位如同Paul Rabinow在摩洛哥田野中會惹他生氣並讓田野工作者棄他而去的「主要報導人」;這樣的人物在「書寫文化」裡面,反而是對人類學家極為重要的田野文化他者。

如果我們把討論放在作者特別大量取用的精神疾病類型,也就是「思覺失調」的討論裡,也能夠反映出「失去報導人主體」與「全控醫療機構」之間的密切關係。在思覺失調的四個主要特徵上面,我們可以發現這個過去稱為「精神分裂」的精神疾病,和其他類型疾病不同的地方在於:後者是精神特徵或者氣質內容型態的精神病症(例如焦躁,憂鬱,恐慌,厭惡等),而前者是對於「自我意識」形成以及周遭人物關聯整合性的失調症狀。如果從人的主體性與意識形成來看,思覺失調病症所「扭曲」的是自我意識的「基礎設施」;也因為這樣,當我們以精神醫療機構作為設計出來的管理設施來觀察並理解前述病症的受苦者時,其實更容易把意識與行為的特殊解釋角度(例如象徵或者特殊比喻,也就是民族誌研究喜歡取得的『特殊觀點』),和管理的機構連結再一起。也因此我對於以閱讀解析社群的詮釋人類學取向作民族誌書寫,來討論在全控機構內的行為者時,總覺得帶有一點自我實現預言的特殊關係。這也是在醫療主體變成病歷敘說歷程中,可能讓讀者感到些許不安的地方。

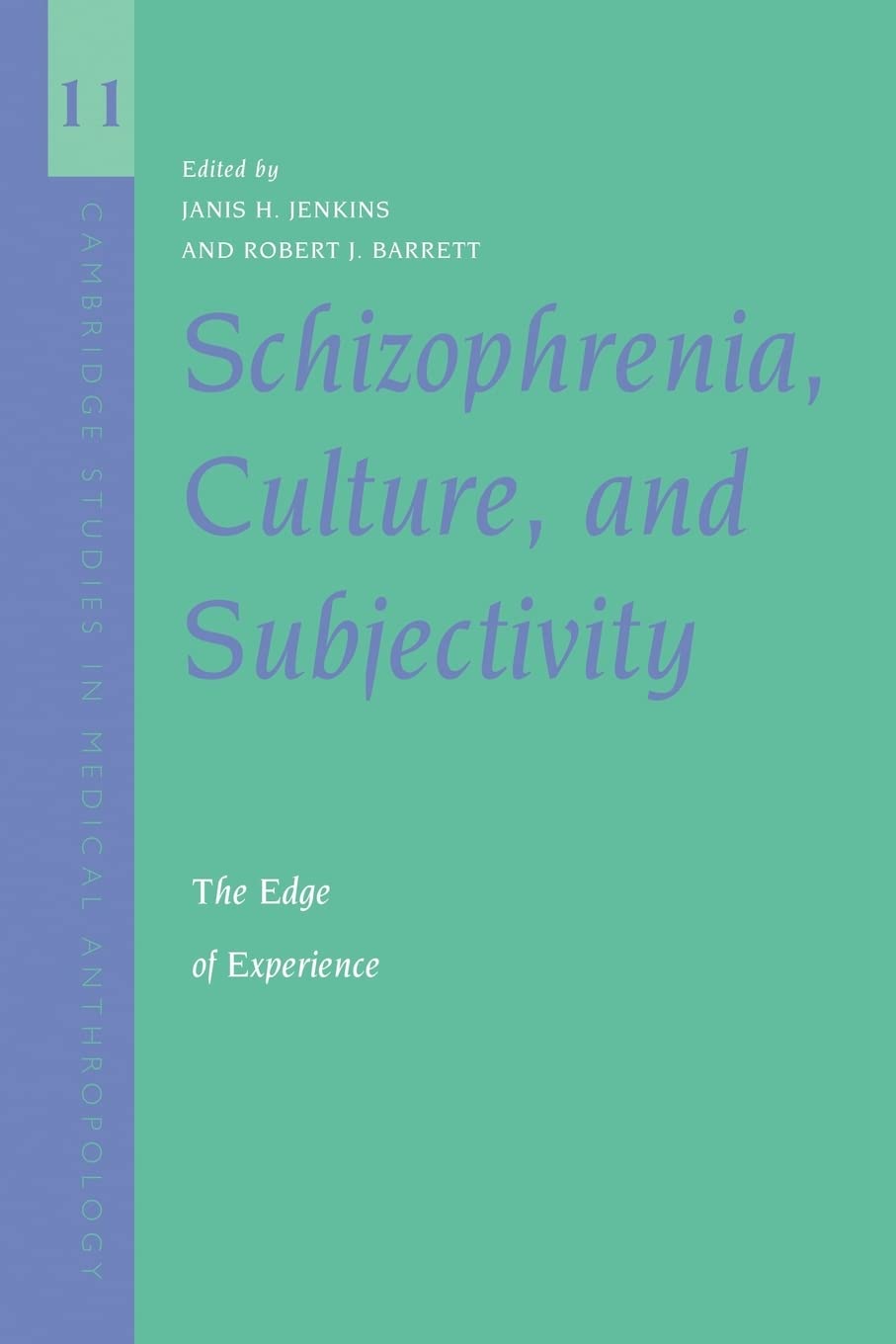

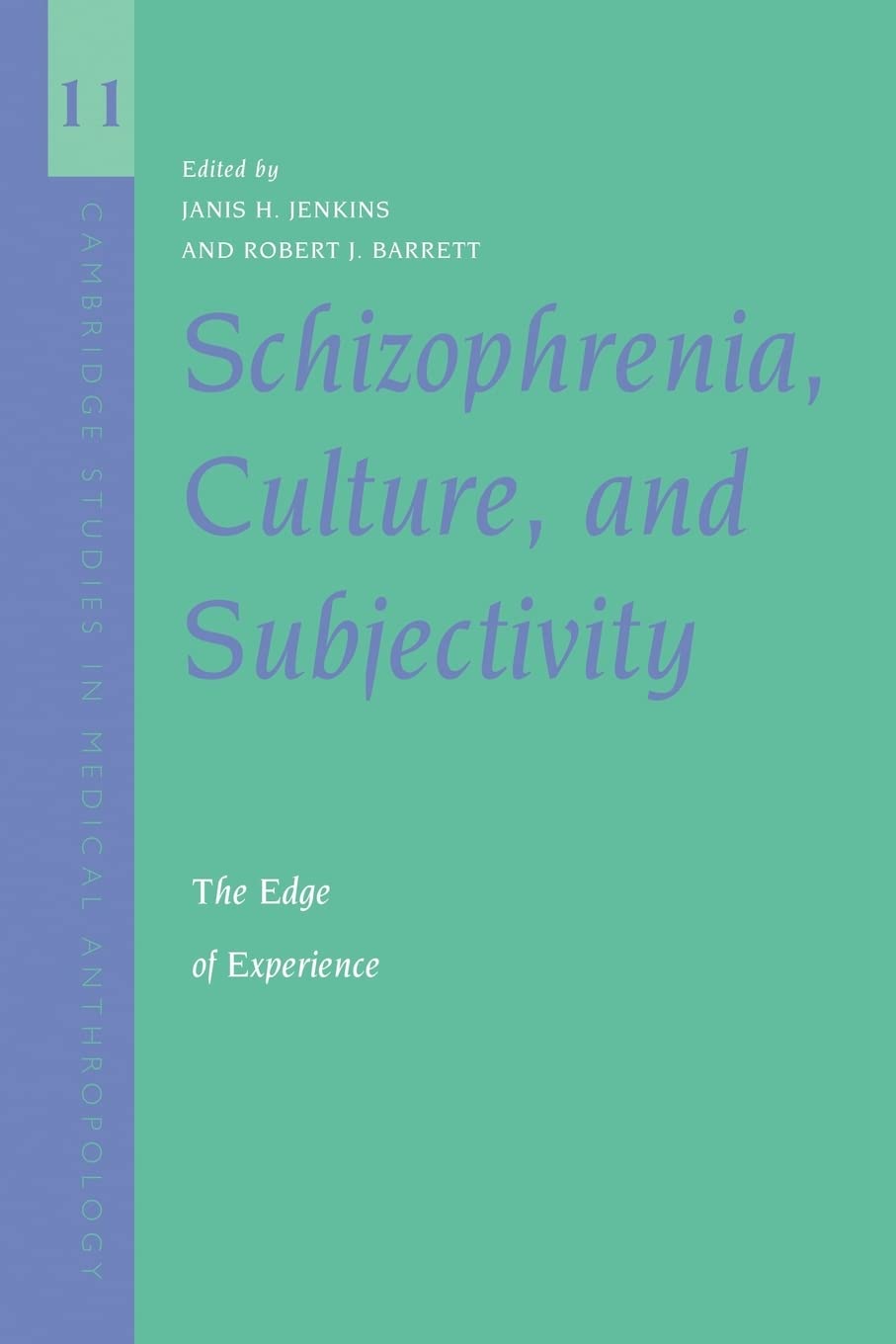

在作者之前,美國的文化人類學者Janice Jenkins也針對「思覺失調」疾病的人類學意義做了深入的討論。她收錄在《思覺失調、文化與主體性》(Schizophrenia, Culture, and Subjectivity, 2004)論文集中的文章以「思覺失調作為了解人類基礎歷程的典範」(Schizophrenia as a Paradigm Case for Understanding Fundamental Human Processes)為標題,認為思覺失調的現象將文化情境的置身性(situatedness)以及能動性連結起來。她認為:1. 個人在思覺失調裡的主體經驗是在文化與能動性,慾望,和依附等層面的連結下形成的,這些都不因為疾病經歷而抹除(病症不影響主體經驗的意義)。2. 對思覺失調的研究可以作為了解文化與主體性關聯的一般性路徑(病症即為日常主體)。即便是在病人沒有辦法回復的精神官能症狀下,在疾病中被經驗的主體歷程仍然是最具意義的部分。換句話說,Jenkins認為思覺失調(乃至於大部分可能的精神疾病)是反應人類經驗與主體歷程的基礎(或說在一般性之下的特殊)類型,而非與正常思維能力互斥的瘋狂或無法理解。這和作者在「奇幻地」機構所觀察到的狀況,幾乎是不謀而合的相似。Jenkins所論述的思覺失調典範說是透過Edward Sapir互動且以意義為中心的文化理論觀點,以及Harry Sullivan所發展之思覺失調深植於日常生活的基本理論關懷而來,並且強調三個層面的觀點:首先,在「自我」觀點層面,文化行動的交錯,主體性,以及思覺失調三者可以說是最密切又最基礎的人類經驗。比如幻聽的聲音經驗中反映出主體經驗的多樣與細緻而呈現的不連續性,卻常常被自我觀點的連續性所攫取。其次,在「情緒」層面,思覺失調長期被認為是情感缺陷的病症,但實際上這應該是最需要從情緒經驗的複雜與象徵化來理解的精神疾病。第三,在「社會連結」層面,有思覺失調的病人,可以完全呈現複雜且具有文化情境的社會關係,並且在其中清楚涵納他們的生命與疾病經驗。這些由專門研究Schizophrenia的人類學者所得到的結論,與《在奇幻地》中的聖誕晚會或者病房消防演習時,病人清晰且具深入反思的自我描述,可以說完全貼合且在地展現。

作者當然不是唯一以文化觀點描述精神醫療機構民族誌的人類學者。在左岸出版社先前出版的《兩種心靈》裡面,作者譚亞魯爾曼也在「文化及其矛盾」裡面討論「病房聚落中的文化」。但不同的路線是,魯爾曼將病房文化的重點放在治療者的組成與治療機制方面的「文化養成」;特別討論精神醫師,心理師社工師在各種養成背景的習慣思維。並且透過對「生物醫學病房」與「精神動力取向醫院」在處置精神疾病症狀與回應病人日常的差役,呈現「兩種心靈」被切割又在治療體制上連結的特殊情境。魯爾曼所呈現的田野報導人不是病患,而是不同取向的精神醫師或者臨床機構管理階層。這些人與魯爾曼作為一位外來的田野工作者,具有較為相等的權力,也可以迴避或者脫離魯爾曼的認識光譜。而這個認識光譜成為《在奇幻地》中病患的功能光譜,卻很可惜沒有進一步針對在光譜另一端(或者是背面)的醫護人員,有更進一步的田野敘說與回應,讓他們也在醫療機構這個文化體系中成為被文化所「擺設」的成員。不過,聽說這樣的缺憾是因為《在奇幻地》這本著作並沒辦法一次放下這麼多內容。

在前面各種的回問與反省之外,作者提出了許多讓人驚艷的現場觀察。例如「精神病院的雙軸線醫護模式」,包含了「臨床的病理學處遇」和「病院的健康照顧」(頁183)。也用「臨床脆弱性」說明指稱「精神病院裡日常生活的重要特質,涉及臨床團隊照顧患者時所具備潛在若干程度的脆弱性」(頁204)。這些觀察與分析,都讓讀者從單純的臨床民族誌閱讀,快速裝備且進入作者試圖論述的「臨床作為文化體系」,這個需要模型卻又不斷呈現反對模型的解釋努力的認識觀點。從這個角度來看,我認為本書具有強大的理論企圖,而這個企圖在第六章「臨床多樣性:醫療與受苦主體」這個章節達到最深刻的內涵。思覺失調疾病本體性的複雜程度,在書中第一部分以拉岡和佛洛伊德等精神分析神主牌的經典案例作為討論,嘗試把這個疾病問題的內涵放入個人認識論本質的討論當中,例如「我不是自己,我是他者」(頁96)。而慢慢走老師,應該是試圖在奇幻地的各種冒險與紀錄裡面,從病患給出各種試圖脫離醫療全控機構的案例當中,回應這樣的本質自由度。但因為詮釋人類學的閱讀取向,似乎有了一點無預期的反效果。另一方面,作者提出「臨床多樣性」的觀點,搭配了人文醫療論述面對文化主體可能的臨床觀察批判。但這個多樣性除了作為臨床文化體系的多樣性理解之外,關於受苦主體的討論卻顯得不夠深刻,而僅以《卡塔莉娜》民族誌中的主體敘說困境,嘗試連結章節最後提到「需要回到返回精神分析的無意識言說和主體慾望」與相對於此的「處理住民話語的理性日常」。我們一方面期待對於理性解說的文本解讀力道,一方面受困於「日常是沈默主體陳述」的結論與拉岡的精神分析案例艾梅,作為分析主體與被分析者之間伊底帕斯關係的親屬迴圈(不知道是否能稱為精神分析亂倫)。這個嘗試探究精神分析案例與無意識主體之間的基礎操作,我覺得很大膽,但也似乎有思維象限上的解說困境。

當思覺失調病患做了個夢,人類學家當然把它當作夢來聽,但是醫療案例可能會讓他另外以幻覺的臨床多樣性來重新理解這個故事。在這麼多拓樸式的醫療田野現場中,我們看到慢慢走老師一直在讀者身邊說故事,帶我們走入許多過去看不到的機構處境。當我們與醫療田野中的人群透過奇幻地相遇,我們也似乎聽到自己主體錄音帶的B面歌曲。也許下次在奇幻地的住民都放風離開機構之後(而我們的眼光進入護理站作為文化體系),我們會聽到更多到B面的故事。

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

這本書才是我覺得最貼近人類學民族誌的臨床醫療研究的範例,而不是目前在台灣dominant的科技與社會/醫療史研究方法。

各位好!我是林徐達(對!就是《在奇幻地》的作者)。非常感謝宜澤的書評,龐大的思緒中有臨床茲聊的認識以及對於人類學的提問。我幾乎差點招架不住了。哈。底下連結是我針對宜澤的回應,有一點點雜緒不是那麼切中命題。但因為全文有5000字,我放在自己的〈詮釋鬼打牆〉臉書上,絕對不是來蹭芭樂人類學的流量。謝謝各位,還請指教。(還有,一樓你好棒!)

https://www.facebook.com/hsutalin/posts/pfbid0Ypd3w3tzXVRWfa1DqtPiHouG7…

發表新回應