回覆《在奇幻地》書評

大家好!兩週前我們家主任宜澤寫了一篇洪荒書評,真的很謝謝他這篇畢生代表作。我主要回應這篇芭樂書評裡提出的三個問題,在每個問題回應內容中再穿插回覆書評裡其他看法。這三個問題很大我有一點難以聚焦(事實上是我很容易發散),我盡量在有限字數裡試著回應。回答得不好還請大家包涵。

首先得先回應關於宜澤提及「把機構田野作為文本閱讀的認識論」這個問題。

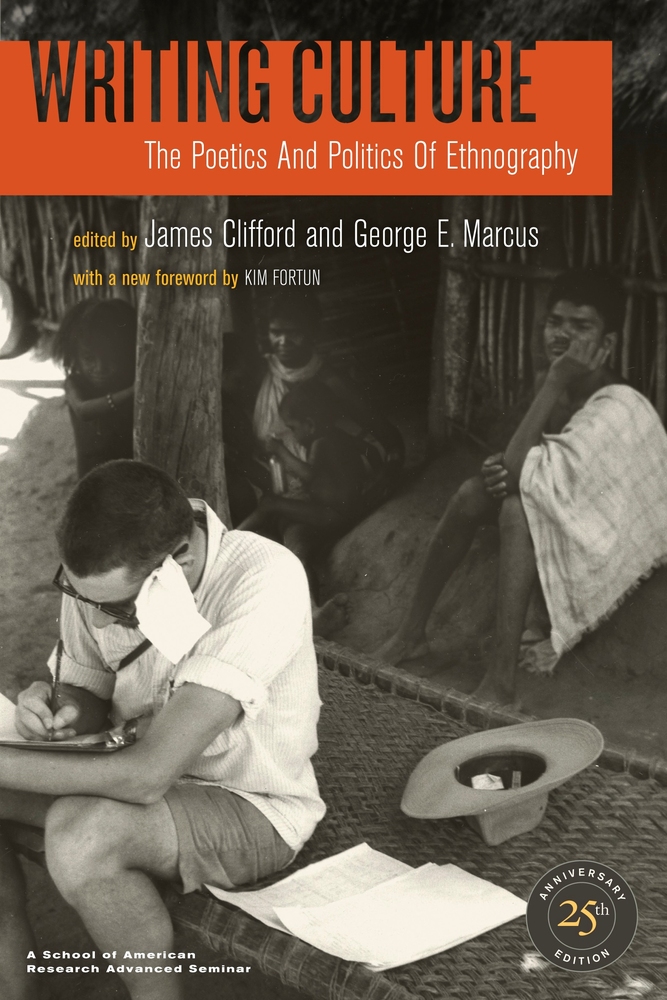

就我看來,人類學田野方法中觀察更甚於訪談;在文化的詮釋裡閱讀始終伴隨著書寫。對Clifford Geertz來說,人類學田野工作主要任務是「描述」——人類學家能不能說清楚在那兒究竟發生什麼事?對Writing Culture中若干詮釋人類學追隨者而言,則是「書寫」——Steven Tyler作為Writing Culture封面的田野調查人物表達了這個看法(He writes.)。二者的交集始於觀察,結束於文本;核心技術的差異或許在於Geertz的文化的文本化閱讀,也就是將文化視為文本來閱讀的認識論。

在「詮釋人類學十一講」課堂上曾經說明,早期Geertz需要建立起一套本體論,從而借重了Paul Ricoeur的〈文本模式〉(這幾年我發現研究生完全接不住Ricoeur的詮釋學論述,我都不教了),文化的文本閱讀(或是宜澤所說的「場景式閱讀」)因此有了便手的應用:在峇里島鬥雞的〈深度劇碼〉中,Geertz提到《馬克白》讓我們領會到奪取王位之後卻失去靈魂的情感,那麼則可以發現參與鬥雞的峇里島人的情感教育。但是,不知道有沒有人這樣想過:文學的閱讀如何可能作為文化場景的參照面?文學的情節如何與文化脈絡相照映?

如同先前「詮釋鬼打牆」所說,人類學這行業始終與「閱讀/書寫」分不開:文本的閱讀、文化的閱讀;文本的書寫、文化的書寫。至少對於詮釋人類學是如此。這種「場景式閱讀」使我可以在病院的生活中同時並置馬奎斯、卡夫卡、唐吉軻德、哈姆雷特、白鯨記、香水等閱讀經驗。我認為有了這層文化的文本化閱讀經驗,民族誌作者在處理部落的文化情感和精神氣質時,可以與人類面對苦惱、欣喜、驕傲、一敗塗地時的普遍感受有更豐富的情感層次(Geertz說法是「類比」),而這些部落的豐富性情感往往也可以是文學性或戲劇性的,峇里島或許是個絕佳典範。

以下是宜澤書評的三個提問:

一、在精神病院裡面的主要報導人可能嗎?田野工作者在此將病患行為動機作為病歷思考模式和社區互動模式的交互關係為何?

直接回覆這一題,我並不認為有「主要報導人」的必要。甚至,我認為在精神病院進行田野工作,與病人相處的經驗,讓我意識到過去人類學過於傾向信任報導人所說的內容。

在精神病院裡工作,始終充滿著混亂現象,這種混亂經常不預期地跨越彼此的世界。相對於民族誌田野工作者的主要報導人,在病院裡,一位臨床工作者面對住民的話語所思慮的是:「你為什麼要說這些?」、「你要我相信你什麼?」、「什麼情況使你認為如此?」如此一來,質性研究(或是剛過世的黃應貴老師誤解了半個世紀)的「交互主體」以為是為了彰顯研究主題人物的主體,但何時古典民族誌忽略這個主體性?在古典民族誌的描述中,何時出現「被研究者」這種態度?一百年前的人類學甚至期許自己成為在地者不是嗎?直到《日記》出版之後我們才發現這個倫理問題。即使是「觀察者與受觀察者」的論辯(observers observed, e.g., Stocking ed. 1983 ),人類學家老早便發現自身在村落裡始終是在地者觀察的客體(Geertz 1973)。而1980年代的民族誌書寫主張self-reflexivity(反身性或是反思)開啟的不是受訪者的聲音,而是田野工作者現身(聲)了。因而此刻在精神病院裡,田野工作者質疑報導人的敘說內容,反倒彰顯了「交互主體性」的新意義。

因此,針對「閱讀病歷與病情敘說作為「臨床現實」論述取向」這點來說,一份病歷就像是一份濃縮版的民族誌紀錄,其中涉及了田野中觀察、判斷、描述、推估。確實,這份病歷交由醫師、護理師、臨床心理師所記錄,而不是患者自身的陳述,但民族誌也是如此,特別是古典民族誌。讓我們重新回想1980年代的民族誌反思論點,問題不是強調「恢復研究主題人物的主體敘說」,因為民族誌書寫的問題從來就不是在這裡,而是「人類學家現身在田野工作之中,卻消失在文本書寫裡」的問題。此刻的民族誌書寫本質上是寓言性質的:Once upon a time。「從前從前⋯⋯」使得早期的民族誌呈現一種朦朧的時空感:人類學家究竟如何抵達田野地?如何選擇田野地?他的交通工具是什麼?他如何進行田野調查?

話說回來,Paul Rabinow談論田野出發時美國國內正籠罩在甘迺迪總統遇刺身亡的徨然情緒氛圍之中,用這種筆法來襯托一位年輕人類學家的坎坷不安心情(同時預示這場注定失敗的田野調查),我也覺得太多了。用現在的水準來看,這種筆法並不高明;1980年代的Geertz也不喜歡這種「第一人稱過度飽和」的書寫風格。這些議題會在2024年的詮釋人類學二部曲《真實在他方》一次說清楚。

但回過來談,是否可能「把病歷閱讀(歷史的或者在場的)當作日常的錯認」?我覺得確實可能但不會太常或是反覆發生。病院的生活是日復一日反覆循環《魔山》的經驗,我們的見解在每一次相似的場景中獲得增強或修正,Geertz參與鬥雞活動的觀察經驗不會只有「軍警突襲」那一次,Malinowski的巫術也是如此。這正是田野日常——我們在田野裡生活,在生活裡田野。

二、在本書中以臨床脆弱性與多樣性呈現出來的精神病院日常,能夠被理解為住民的日常,還是機構的日常?

很謝謝宜澤書評用「B面故事」讓這本著作的不足之處有了逃逸的說法。如同宜澤書評所說的,這本著作仍有許多尚未處理的資訊:其中包括上一題「社區互動」(我還不是很清楚IRB要如何通過「社區」這種發散且模糊概念),或是始終缺乏住民個人的臉譜(這本書裡「住民」是一項集體概念,即便是個人的遭逢也是在集體生活之中發生的)或是宜澤提到的「受苦主體的討論不夠深刻」,以及家屬的聲音(這部分也是因為當初IRB沒有提到,所以這本書不能收案)。

先容我解釋一下事情是這樣,有些訪談檔案資料其實已經在手上,例如出現在第五章「臨床脆弱性」裡「體適能小教練的一天」去交待一位住民一整天都在做什麼(藉此描繪病院的一天作息,以及回顧該住民的一生,那個受苦主體會在這裡出現),後來想想留在2026年的二部曲《內部覺察》中好好來談可能比較合適,包括HM的古典案例、病院裡住民的一生,最終章「回返史瑞伯(不是回到佛洛伊德),以便於和「回到艾梅」做呼應。我把有關住民個人日常、個人臉譜(個人受苦經驗),以及家屬這部分都留在第二本書裡,《在奇幻地》先處理理論、機構日常、臨床文化等主題。

回到這個問題。「臨床脆弱性」顯然是針對病院日常,描述住民的日常(包括病徵),或者是從機構的日常如何看待住民的日常。「臨床多樣性」談的是臨床現實,因此我並不同意João Biehl的看法,他的書寫太美太富有詩意了(或許這是這本書成功之處,我是什麼咖)。我希望將「人文臨床」的主張轉換成「臨床多樣性」的主張:酗酒當然不好但是醫師也並非麻木不仁。「多樣性」需要成為一種方法論,才能讓我們看見患病經驗和社會受苦。生物醫學並不是不懂審美,精神科醫師閱讀小說也會彈鋼琴;當然人類學家也會拉小提琴,或是立志成為一名業餘的夜店DJ。這種「我們」與「他們」的互相滲透,終究才能完成Geertz所說的「徹底屬於他們自己,同時又深深成我們的一部分。」

整本書朝向書寫的終點時,我發現「有田野調查經驗的精神科醫師的醫療人類學觀點,以及受過臨床訓練的人類學家的臨床民族誌論述」確實有很大的不同。但這樣很好。雖然我有一點點懷疑精神科醫師認為的人類學觀點是什麼?(容我失禮的說法,目前他們在處理古典民族誌的討論我都不是很滿意),或者是他們的「田野調查」如何進行?如同我在榮邦老師的線上座談上說的(也在Q&A part-1裡提及),我認為人類學的田野調查的關鍵在於田野工作者是否有能力目睹一個人的能力所不及之處,他如何處理在他的世界裡遭遇到的困境而感到無能為力的時候。這是在精神病院裡從事人類學田野調查的心得。

宜澤提到,「但從另一個角度來看,似乎又過於「輕易且平順地」將病房中的臨床多樣性以及脆弱性,和案例閱讀與解釋模型的穩定性連接起來」,其實也不是那麼輕易平順或穩定連結的。當然,最主要應該是我沒有把這兩個主題寫得更好。

我的想法是,這些穩定的連結或許來自人類學家的詮釋。「意義」是詮釋人類學關心的核心重點;意義是人類學家或研究者尋獲的,它並不直接來自於脈絡內容。或許因此,詮釋人類學圍繞在他所尋獲的意義的鋪陳。一如Vincent Crapazano針對Geertz的峇里島鬥雞這篇文章裡一開始以「非人化」姿態的幽靈現身,但Crapazano詢問:問題是Geertz夫婦確實就在村落裡,要如何被在地者「看不見」?或是我的說法,我們難道不覺得Geertz這句「在峇里島,被嘲笑意味著被接受」,其實真的很怪嗎?Geertz怎麼知道的?難道這不是民族誌作者透過修辭告訴讀者夫妻兩人不再被冷漠對待了嗎?Crapazano認為整篇文章根本不存在峇里島人的理解。是民族誌作者決定了讓讀者相信什麼,怎麼相信,以及相信的範圍。

這正是宜澤書評裡的「自我實現預言」,但我認為問題並不在「自說自話」(李維史陀先生你可以把手放下了),而是人類學家需要考量到他想讓他的讀者知道什麼,提供評論賦予詮釋?一位送進急性病房的精神疾病患者自述「我是因為糖尿病才住進來精神病院的,下週我就會出院」,人類學家(以及高夫曼)需要處理的是「這位病人為什麼這樣說話?」、「這句話有什麼意義?」,並且不止的是,還需要再看看他的病歷資料記錄。因為我們不只是理解一個人尊嚴,同理他的不願處境,同時也想確認病人講這句話是不是妄想。這是對精神病院現實的全貌理解;病院裡有保護室和A+B針劑,也有鋼琴和投籃機。

三、作為機構下的詮釋人類學民族誌,是否讓民族誌書寫過於依附在「全控機構」(total institution)的制度想像?

我把這個問題一併回答:國內有關精神疾患的譯著已經夠多了,甚至國內學者也編著了《不正常的人》,那為何還需要《在奇幻地》這本著作?

近幾年國內就精神疾患議題的譯著彷彿有一種日漸熱門的趨勢;近幾年精神疾患與醫療相關出版品包括《救救正常人》(2015)、《求生意志》(2015)、《以瘋狂之名》(2015)、《精神病大流行》(2016)、《醫學,為什麼是現在這個樣子?》(2016)、《正常人被鎮壓的瘋狂》(2016)、《我在精神病院當醫生》(2017)、《我的悲傷不是病》(2017)、《東亞醫療史》(2017)、《告訴我,你為甚麼殺人》(2017)、《精神病手記》(2018)、《萬病之王》(2018)、《照護的邏輯》(2018)、《瘋人院臥底十日紀》(2018)、《不正常的人》(2018)、《精神科學與近代東亞》(2018)、《卡塔莉娜》(2019)、《精神疾病製造商》(2019)、《成為一個新人》(2019)、《醫療帝國》(2019)、《醫學簡史》(2019)、《精神分析的心智模型》(2020)、《談病說痛》(2020)、《瘟疫與人:傳染病對人類歷史的衝擊》(2020)、《兩種心靈》(2021)、《瘋人說》(2022)。(有遺漏之處,還請讀者補充。)這些還不包括心理學、藥學相關的書籍。

確實,這些書籍裡不乏人類學家的著作(原著就更多了)。那何以還需要《在奇幻地》?說的好像也是有道理。容我這麼說,人類學家以機構的臨床工作者身分,直接面對住民(報導人)好像並不多。Emily Martin在診間跟診紀錄下病患和醫師的對話;《兩種心靈》的作者魯爾曼也沒有接觸病人(作者接觸的是醫療專業人員);Biehl不在臨床場域內調查;或是作者並非提供人類學觀點,又或者提供人類學觀點但不是民族誌寫作,或是民族誌內容但不是詮釋人類學觀點。(所以,拜託,買我的書。)

回到這個問題。當初外審委員也有提出類似關於全控機構的看法(非常感謝),我的回覆是這本民族誌書寫並非在於「依附」全控機構,而是臨床文化使得機構變得如此(更不用說病院建築空間設施和〈飛越杜鵑窩〉裡的場景並沒有太大的差別)。宜澤書評中認為「這些日常皆以院區處理規則和互動的解說與改變作為特定事件的「結束」,不涉及住民個人觀點的「延伸評論」,在機構中的用藥或者規訓過程,個人評論都被「心理動力」歸因建檔了,也不涉及治療型態的錯誤或者治療方法的失敗」,我覺得這段評論相當精彩,或許這是宜澤認為依賴全控機構之處(這樣講頗有道理)。但就像Geertz需要先在《文化的詮釋》奠定知識論和方法論,《在奇幻地》需要先處理理論(特別是從古典精神醫學到詮釋人類學對於「意義」的追求)、機構體制和住院模式,以及在這個機構裡究竟發生什麼事。

最後稍微談一下上面說的心理分析。我並不追求精神分析,我的資質和財力恐怕也無法勝任。精神分析對我是一項有趣的「理解工具」,豐富我的理解、增加論述的厚度、賦予理解一個人行為話語的思緒機轉。但精神分析也不是那麼機械式的(我明白這也不是宜澤的想法),在艾梅裡我們看見她的混亂來自那種奮不顧身保護孩子的念頭,那仍舊讓我們感動,儘管在拉岡的博論裡並沒有出現太多她的延伸觀點。在這裡,龔卓軍老師確實視破我為何在《在奇幻地》的最後一刻寫出艾梅的身世:因為自此之後,我的臨床論述就「走出去了」(卓軍好像是這樣說法,我聽到有點嚇到,像是被人看穿),人的一生和痛苦、她的願望與期待、掙扎或動彈不得,這些觀看的方式都改變了,沒有一定要的生物醫學解釋,或非得是人文臨床的那種關懷角度。而是一位患者與他的某種悲喜荒謬性,以及我在論述過程中找到的意義,這是我的精神分析方式以及詮釋人類學觀點。

功課太多,只能用一種很倉促方式回應宜澤書評,當然也在這裡向讀者交代若干沒有在書裡的思緒。謝謝宜澤以及各位,先結束在這裡,已經5000字數了我的老天。(沒錯,《在奇幻地》還在博客來暢銷榜單上。哈)

※本文首先發表於「詮釋鬼打牆」臉書。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林徐達 回覆《在奇幻地》書評 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6976 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

各位好!我是林徐達(對!就是《在奇幻地》的作者)。謝謝芭樂人類學的重視,將這篇回應文放在這裡。希望多少有回覆宜澤和潛水讀者們的看法。在精神病院裡從事民族誌調查本身並不難也不神秘,畢竟這就是臨床日常。書裡(和這篇回應)有一些見解可能與其他專業的人類學師長或臨床精神醫學的看法不同,如有得罪之處還請見諒。書中多數的「荒謬」場景,往往都是後見之明,但書寫本身便是如此。經常當下自以為寫完之後,才發現話說的遠遠不夠清楚,一段相關的經驗接著下一個案例湧現出來。所以,我很期待書評,好讓我有機會補充若干看法。謝謝宜澤以及芭樂給我這個機會。(剛剛查了榜單。《在奇幻地》掉出榜外了。我終於可以安心了。)

內文少了一個逗號,「我們在田野裡生活在生活裡田野」應作「我們在田野裡生活,在生活裡田野」。

謝謝樓上讀者,已修正

發表新回應