解嚴25年

上星期的蘋果日報,吳介民發表一篇「1987解嚴恍如昨」的短文,紀念戒嚴令解除屆滿25周年。他感嘆這25年來,台灣從「別碰政治因為政治危險」的上一代,到「逃避政治因為政治骯髒」的這一代。環境安適了,空氣自由了,但25年來政治的真義竟沒有顯現出來,使得1987雖然渺遠了,「但它的時代意義剛才浮現。」

1987的時代意義是甚麼? 又怎麼失去?吳介民沒有明說,但卻提供了一點思考的線索: 「到了也許2000年左右,我們說『關心政治的人都很狂熱、很偏激』。帶著這份對政治的冷感和嫌惡,我們慢慢變成「大人」。

2000,陳水扁進入總統府時,他的新政府立刻被視為台灣民主的試金石。馬英九2008年為國民黨取回政權,對很多人來說,代表保守力量的返回。然而檢視他的行事與論說,弔詭的是,這個新保守勢力卻是奠基於一個形成中的民主共識。

這樣的評價或許跌破許多人的眼鏡,但是「我們是民主人士」這句話在2008年後不再只是一些人的專利:除了堅守民主陣容的蔣經國、黨外到民進黨創黨時代拋頭顱灑熱血的民主鬥士、民主先生李登輝或是促成第一次政黨輪替的台灣之子陳水扁,最近加入隊伍的成員則是反貪腐的紅潮抗議者和收割這個力量的常住者馬英九。2008年後盤旋在這個島嶼上空的基本上是一個前所未有的民主共識,不同立場的行動者皆宣稱自己對民主的貢獻,皆有自己的爭民主事蹟可以述說流傳。

因此,解嚴後25年,逐漸的我們將國會定期改選、總統普選、地方選舉、法治/司法獨立視為理所當然或必得追求的目標,代議民主體系已經成為全民共識。想想短短不到30年前,政府還在狡辯國會應不應該改選、總統應不應直選,這樣子的共識不代表民主的勝利嗎?

然而,這個民主勝利為何反而帶來吳介民說的民主嫌惡呢? 類似的民主勝利不正是1987年解嚴的意義和目的嗎?

當然有人會說這個民主還需鞏固,我們需要更好的國會、更好的行政院總統府、更好的法院;也常有人講我們還需要民主深化,公民要參與,民主要審議;還有人提基進民主,底層社會弱勢力量仍需要給力和結盟。

但是,這些論述足夠面對理解所謂民主的嫌惡嗎? 是誰在嫌惡民主,吳介民所說的這一代人的普遍想法,會不會只是某些人試著將民主凍結在某個僵化的制度意義上的企圖。

吳介民的感嘆是對的,我們的確在面對著一個嫌惡民主的力量,但他的藥方卻給錯了,至少給錯人了。重要的是尋找定位這個嫌惡民主的勢力如何存在於社會上的很多角落,如何打著民主旗幟卻試圖壓制民主的意義。

這個意義乃在於對權力的不服。從1980年代中期以來,為了掌握一個政治轉換情勢,本地的學者或評論者引介了不同的民主理論 。這個特殊智識發展史基本上 和如何理論化政治異議及其行動有關,幫助我們理解所謂的日常實踐中的民主效應,也就是如何周旋於權力之間,不讓它可以予取予求。

這個持續的不退轉的不馴精神,正是台灣民主經驗的真諦所在,1987的時代意義。

*本文感謝吳介民和Jacques Ranciere文章的啟發。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

莊雅仲 解嚴25年 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/3155 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

當初看完吳介民老師文章的想法是:社會學家討論台灣解嚴與民主化的轉變,難道不必將台灣社會性質這25年來的改變,一併考量進去嗎?解嚴前後的民主與政黨輪替後的民主,在意義與性質上並不完全相同;至少,解嚴前的民主被視為政治改革的理想與手段,政黨輪替後要面臨的是民主被當成保守力量的詭辯修辭與遮羞布。其次,我們要問:讓政治變得醜陋不堪的,究竟是什麼?至少,我們怎麼能忽略,政客與資本家明目張膽地結合,是如何挫折了推動民主化的人?如果民主只是謀取政治經濟利益的工具,政治很難不顯露出醜陋的樣貌。再者,過度強調國家政治做為改革核心的民主化作為,又怎能正視民主在日常生活的作用,甚至去辨識、判讀在常民之間,民主化過程如何與過去有關政治的文化想像乃至心理慣彼此相互糾結的樣貌與程度呢?

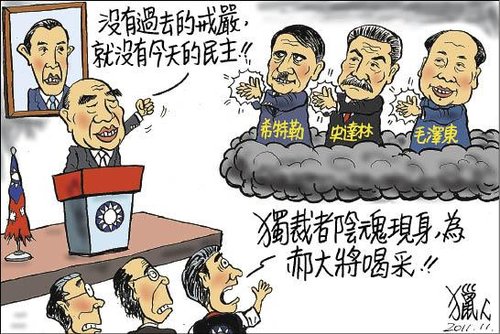

另一方面,一味地對政治冷漠、視政治為醜陋,似乎也關連到某種布爾喬亞清高的姿態,而表面中立且與[世](例如,特定政治立場)無涉的姿態,不正是回過頭來為那些將民主視為詭辯話術(如小編挑選的郝大帥言論之插圖)的人/陣營,提供了培養土而讓它們滋長?這允許了政治繼續以一攤軟爛汙泥的樣態存在,自許中立清高者繼續站在道德的制高點。由此,民主過程中應有的折衝、協商與對話被汙名化,讓泛道德化的論述取代民主政治內在的不完美與遺憾並成為政治的判準,看似矯正了滿身髒汙的政治,實際上才是對民主(作為政治改革的理想)最大的斲傷。當人們覺得政治髒污、不信任政治且冷漠以對時,無異於自我繳械,既無法看清局勢的變動,更無法安身立命,因為冷漠與厭惡多少默許統治者以各種手段來掠奪政經利益結合--即使你說默許政客惡搞不是出自人們對政治冷漠的意圖,卻弔詭地與之有所牽連。

或許,在談我們是否對民主嫌惡之前,不僅要釐清、區辨民主是做為理想改革或工具或詭辯話術,更要面對研究者是否還抱持某種布爾喬亞的習氣在看待我們的社會實踐與知識實踐,同時必須正視:被分析的政治領域之性質,是否在不同社會經濟條件下已經發生改變這個根本問題。

吳介民認為野草莓世代嫌惡政治不是「政治很危險」,而是感覺「政治很骯髒」

雅仲指出這是「民主」作為一種論述的競奪──到底民主是什麼?回歸「對權力的不服」,而非讓它淪落為修辭術而已。

Kaka把這個對立講得更白,更進一步指出論述者本身需要反思的地方──採取自許「中立」、很怕沾惹政黨或顏色的論述或運動策略,與其同時感嘆新世代怕被政治弄髒故敬而遠之的態度,或許在思考脈絡上有所不同,但不是互為鏡像,讓政客勾結政經權力繼續得利嗎?

不過從這幾天的新聞發展,看到旺中媒體對黃國昌的追殺,我更悲觀──在解嚴25年後,恐怕我們正在「倒帶」,回到「政治很危險」的時代。

我們的確得區分民主在不同用法中的意涵,這是修辭家們帶來的難題,樓上兩位所言甚是。但不要責怪修辭,甚至是保守力量的修辭,這本是民主的課題。嫌惡民主則是不一樣的挑戰,不一樣的資本/政治力量的展現,我認為2012之後這個形式才直接展現在台灣的民主舞台,也是民主化後的第一次危機。這是資本的不耐煩,不只是不耐煩公民,也不耐煩國家,不耐煩任何絆住它的力量。

發表新回應