上星期我參加了台北街頭接連兩場遊行,三月九日在「核電歸零」的號召下,據說全台高達20萬的民眾走上街頭,這是一場歷史性的運動,但到底總共有多少人參加,大概永遠沒有人知道。三月十日則是西藏抗暴日第54週年,也是〈西藏獨立宣言〉100週年,該遊行在台北街頭已經舉行數年,由在台藏人與台灣民間社團共同發起,是聲援西藏人權的年度活動,然而這個只有數百人的遊行規模,與前一天的活動相比,實有天壤之別。

反核運動訴求的是預防全面性災難的發生,西藏抗暴遊行則是苦難的發聲,雖然規模差距極大,因為都是人性良知的展現,兩者同樣撼動人心。

苦難的數字:一個都不能少!

對流亡藏人而言,有關死亡的數字,紀錄著他們苦難的歷史。1956到1962年間,當中國解放軍進入藏區,進行「民主改革」和「平叛」的任務,其實就是一場戰爭,藏人死傷無數,但官方史料尚未解密,倖存者被迫噤聲,流亡者無力發聲,隨著時間的流逝,見證者凋零老逝,歷史真相的拼圖越形殘缺。120萬藏人受害,是流亡社區廣泛流傳,也被流亡政府官方所引用的數字,這個數字是根據1979年達蘭薩拉派往西藏的第一個訪問代表團的估算,以及在流亡社區訪談的結果。由於這個數字本身缺乏可靠的資料基礎,而被某些學者或政治人物將流亡社群的說法,指責為道聽途說、為達政治目的而刻意誇張的「扭曲事實」,將問題的焦點放在計較統計數字的精確性,從而模糊了戰爭屠殺的殘酷本質,進而成為掩蓋和否認曾經發生大屠殺事實的藉口。

然而,即使歷史真相被有意掩蓋,但存在事實的蛛絲馬跡,依然出現在不經意的角落,透過研究者分析思考的洞見中重見天日,美國學者Elliot Sperling根據中國1982年進行的人口普查資料中,指出在整個中華人民共和國的地圖中,青藏高原的性別比例分配,非常一致而突出地為紅色的區域,呈現這個地區男女比例失衡,女性人口數量一直高於男性的現象,Elliot Sperling指出,即使加上人口遷移和流亡,都不足以解釋如此系統性的結果,唯一能解釋這種不平衡的原因,就只能是戰爭的暴力鬥爭:「在大約1950年到1975年期間,西藏是否存在群體死亡事件是一個無需爭論的問題。但是否是120萬?這個問題到目前為止還無法回答。在這一點上,我的觀點是即便實際死亡數字或許會遠遠低於這個數字,但依然會相當驚人。由於無法自由獲得中國方面的紀錄,精確的死亡數位也因此不得而知。但是發生大屠殺的事實應該是毋庸置疑的。」

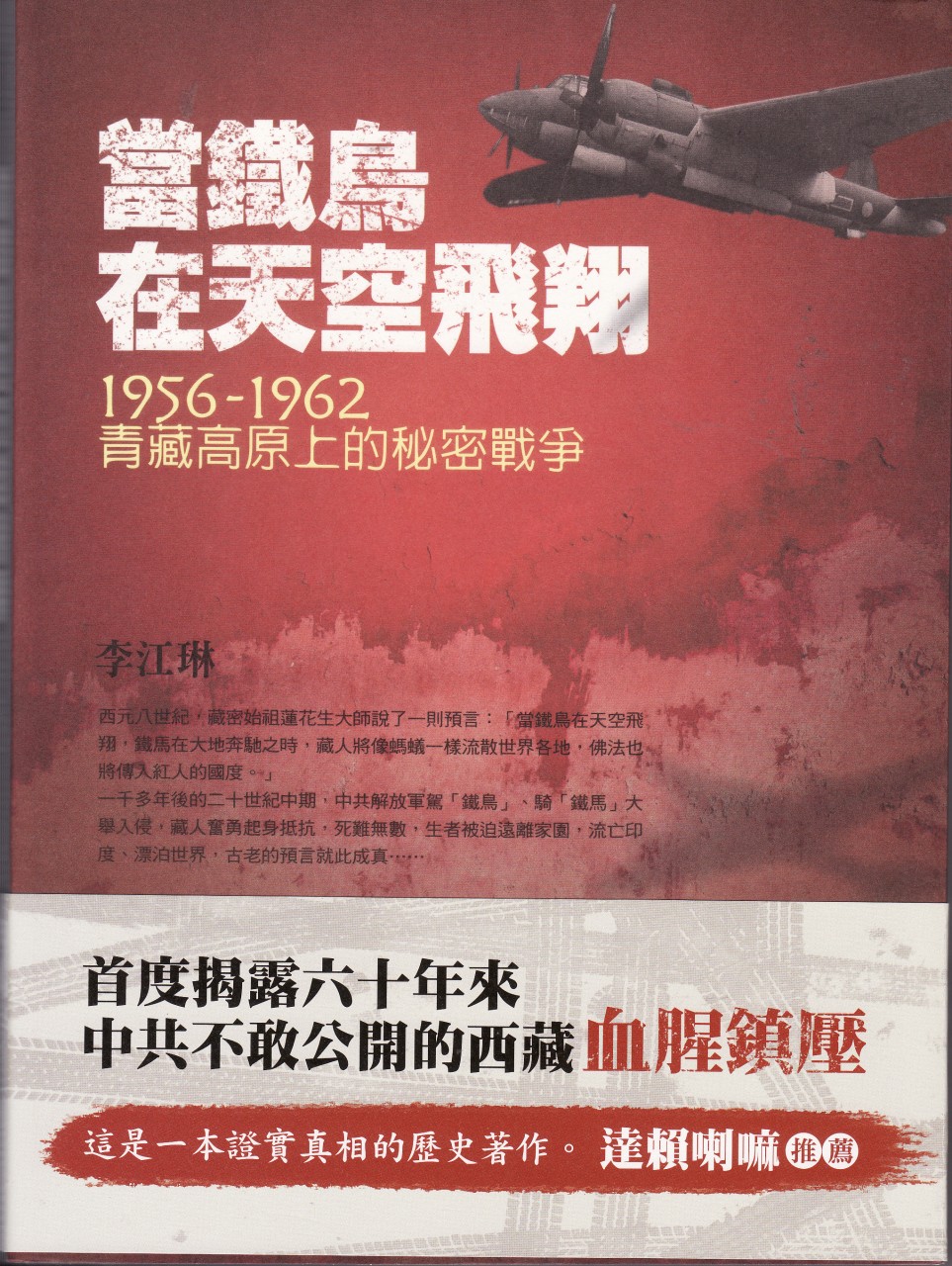

獨立研究者李江琳近年來從事西藏近代歷史的研究寫作,從2004年開始,透過蒐集大西藏地區的地方志、檔案,中共方面公開的文獻、資料以及在印度、尼泊爾流亡社區的採訪,2012年底在台灣出版《當鐵鳥在天空飛翔:1956-1962青藏高原上的秘密戰爭》一書,在還原這場戰爭歷史的過程中,她統計出藏人這段期間在戰場上的死傷、被伏、及投降的不完全數據是:三十四萬七千餘人。雖然她的動機是要把西藏人民的苦難告訴世界,而對這段被有意掩蓋的歷史進行研究,當然她知道這個數字應該也只是歷史冰山的一角,但這個數字與120萬相差三、四倍,與流亡社區的集體認知有極大的差距,因而感到極大的困惑與不安。於是在2010年底請求訪談達賴喇嘛有關這段戰爭的歷史,當提到這個數字,李江琳在前言中寫道:「尊者的臉上現出深深的憂傷。一時間,尊者和我都沈默不語。片刻後,尊者握著我的手,對我說:『妳的研究很重要。但是,』他嚴肅注視我,『妳要記住,妳做這項研究,不是出於你對我的支持,也不是出於你對西藏的支持,而是因為妳要知道真相。找尋真相,這才應該是妳的動機。』

苦難的敘事:說與不說?

到底真實死亡數字是多少,可能永遠無法得知,但在找尋精確的數字同時,更必須體認到統計數字所代表的是一個個鮮活的人物,即使生命消失了,但這些男男女女、老老少少,都曾經或依然存在於親人或見證者的記憶當中,構成了存活者生命的一部份,透過他們的口中,讓這段歷史得以不因暴力和權力要求遺忘而空白。

納倉怒羅(Nag-tshang Nu-blo)生於1948年,出生不久即失去母親,在1957年中共入藏後不久,父親就戰死,和哥哥成為戰俘被關到地牢裡,之後被送到孤兒院,在孤兒院的孩子大多餓死中僥倖存活,後來兄弟被挑選送到中共體制內的學校接受教育。他擔任過員警、法院幹部,最後被提拔為曲麻萊縣副縣長,1993年在此官位上退休,現任青海省藏族研究會常務理事,致力於「對藏族民眾有益的事」。 2007年以安多方言在青海西寧自費出版個人回憶錄,不久之後被轉換成現代標準藏文在達蘭薩拉發行,造成轟動,2011年中文版問世:《那年,世時翻轉:一個西藏人的童年回憶》。

這本書雖然記錄的是作者個人童年的經歷,但特殊的是,這不是流亡者的證詞,而是一個中共藏區地方高官的自傳,由於童年刻骨銘心的苦難,日日夜夜地與倖存的兄長一遍遍地回憶,而得以保留幼年的鮮明記憶,為了不讓「這個民族或家庭將會因為忘失自己的歷史而消失地無影無蹤,把這些歷史事件寫成文字」,「說起那些苦難,總是叫人難抑悲傷;不說,又覺得是股壓在心頭上難以荷負的沈重和痛楚」。記得是在前往印度田野回程途中,在泰國機場轉機的漫長等待中讀完此書,在旅途中更覺歷史的流逝速度,至今仍能感受到閱讀該書時的痛感與震撼。

就是因為苦難的歷史有重量,苦難的敘事總是刺耳的,尤其對於善於製造幸福感受的統治權力技藝而言。書寫自己苦難的歷史更是困難,2013年的3月出版的《西藏苦難兩代人》一書的兩位人物,丹巴索巴和慈望頓珠也是用生命書寫其苦難的經歷。

我以〈苦難的出口〉為該書的推薦序:

「….丹巴索巴拖著病體,被關押勞改20年,慈望頓珠因為身受重傷,由五位毫不相識的村民,伴他逃亡並悉心照料長達14個月。兩人承受屈辱苦難,命如風中殘燭,苟活比尋死更需要勇氣,丹巴索巴靠著堅定的信仰得以存活,慈望頓珠曾經不忍拖累同伴而絕食求死,願意活下來的理由,是為了有朝一日能向世人見證藏人在中共統治下的痛苦處境。

但是,訴說苦難也需要極大的勇氣,因為人性好樂厭苦,每個人都有一堆苦水要吐,聽到別人訴苦總是不耐,訴苦者還會被質疑陷溺過去,無法自拔,對丹巴索巴而言,『感覺講述這段在敵人監獄裡度過的真實經歷的時候,往往會招致很多人的質疑與厭煩』。…『雖然至今記憶猶新,但很難表達出來;即使能夠表達,也很難如實地重現當時的經歷。因為,我已經失去了那樣的勇氣了。』

然而有意識地紀錄歷史,特別是苦難的歷史,是對抗壓迫暴力的一種鐵證,這些看似卑微瑣碎的經歷和講述,構成的是宏觀歷史的敘事,人才不會隨便地就消失,歷史也不會輕易地被遺忘。丹巴索巴除了個人的磨難,還詳細紀錄著過世獄友的名單與死因,這些亡者所受的苦難於是也被記憶,而2008年的抗議事件,以及被慈望頓珠所救而後傷重不治的僧人貢嘎,能夠突破中共的消息封鎖,得以公諸於世而不被遺忘。…..」

對於人類苦難歷史真相的追尋,在於瞭解過去發生的事情,從而降低悲劇重演的可能性,也因此對於苦難的發聲,我們必須用心聆聽。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

潘美玲 印度的西藏地圖第六張:苦難的數字與敘事 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/4388 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

人如果不時時記得苦難,隨時準備陷入「無知狀態」。很奇怪,就算你讀了大篇理論、見聞,如果沒有苦難歷史的提醒相陪,那些知識就如「享樂」一般空洞漂浮,甚至成為交易「貨品」。苦難的記憶讓我們的見聞和知識有了anchor之所,知道我們所為為何。有時候某些知識的追求是基於這樣的苦難歷史的催促。那天陪小孩看「悲慘世界」,我們母女兩心情沈重,但是也讓我們生活有了一些重量。如果沒有雨果,我們今天對19世紀歐洲的認識,將會是輕鬆見聞。由於這位大文豪,人類歷史多了一些重量和意義。

從台灣近代史來看,別有感觸

不論是228,或白色恐怖,透過爭論死亡人數來為加害者辯駁是一貫的伎倆

苦難的數字化固然可以呈現某種圖像,但也容易落入反動的修辭,讓人與之疏離

然而即使一個人的苦難也不應該被輕視

敘事,是貼近真實並且警醒莫不重蹈覆轍不可或缺的途徑

發表新回應