把國家還給人民,把土地還給生活

走過2013的夏天,台灣社會已永遠記住了兩隻怪手:2010年6月9日清晨,第一隻怪手入侵苗栗大埔「新竹科學園區竹南基地周邊徵收自救會」 成員的稻田 ,剷除數公頃即將熟成的稻穗。2013年7月18日,第二隻怪手再趁自救會成員北上請願時突襲拆毀四戶建物。這齣歷時三年的荒謬劇引發社會巨大抗議聲浪,抗議三年前承諾保留的馬吳江白劉放任苗栗縣府毀田拆屋,也拆掉台灣公民社會對政府的最後一絲信任。

這兩隻怪手是國家暴力的具象物。它們拆除的不只是幾位台灣公民的田與屋,而是台灣社會當前最重要的兩個歸屬感象徵:土地與家園。當國家怪手拆毀家園與土地,當一代青年挺身反制發起拆政府運動,土地、家園、國家與反抗運動的關係為何,已值得重新評估。且讓我們從一個看似矛盾的現象談起:百年前,主張毀家滅婚的青年理想主義者投身打造新興民族國家,以求掙脫封建家族的牢籠。 百年後,理想主義青年戮力以赴的則是一波波的保家(土地與居住正義)與成家(同志、身障與農鄉人口的跨國婚姻)運動。究竟我們該如何理解這個轉變?以下是一名人類學小農的狂想練習曲。

首先,土地與家園常被等同來看,然而兩者間的關係或許比想像中更為複雜。有土地的人不一定能成家。當城與鄉不對等發展,無分台灣、中國還是東南亞,每天都有農民得往異地流移,只為來日成家後衣錦還鄉。有家的人也不一定有土地;全球數十億城市人口的生活已與土地嚴重剝離,成為漂浮感深重的一群。

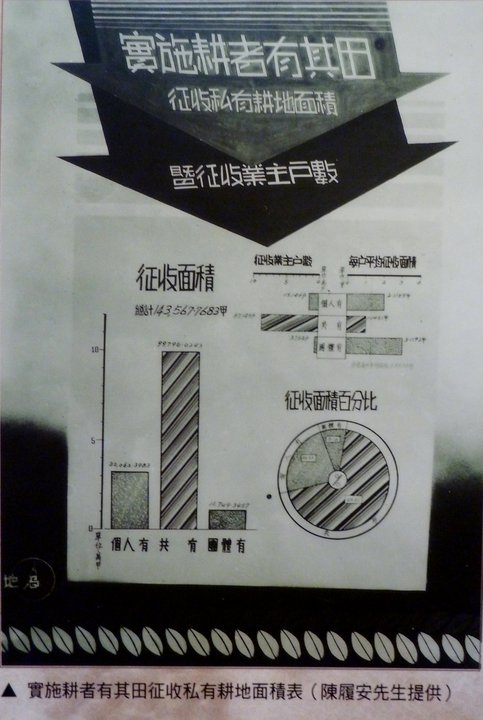

其次,「國」、「家」與「土地」的連結本無任何自然之處。家的歷史遠比國漫長。國與家的聯繫是二十世紀初新興國族主義(在現代中文自稱為「國家」)的創作。許多人與土地的關係也遠比與國家的關係來得深刻。現代國家宣稱主權普及於境內所有領土,首先得排除原住民與土地的依存關係,其次排除地主與佃農間的租佃與道德經濟,最後透過土地所有權與稅收直接建立國家與小農的直接關係,以成為土地與資源的最大分配者(參見James Scott、柯志明之研究)。由此看來,無論日治或國府政權的土地調查與改革,都可視為現代國家藉由重構人/地關係以奪取土地支配權並鞏固統治正當性的過程。

二十世紀初的新興國族國家也重構了原有的家庭與親密關係。現代國家透過排除人口買賣(e.g. 童養媳)與多人家庭(e.g. 婢妾)以宣稱人人平等,立法令女人不受男人剝削、兒童不受成年人剝削(參見丁乃非、 Ashis Nandy之研究)。可以說,現代國族國家以排除女人與兒童的「財產客體」身份證成其正當性與現代性。只是在現實上,女人與兒童雖然已不再是所有權的客體,卻依然難以與成年男性比肩而為完整的所有權主體。台灣法律保障的成家與財產積累方式皆是以異性戀單偶正典核心家庭為基本單位,正是因為現代國家解放女人與小孩後又與父家長制共管她/他們,確保她/他們永為不完整的公民。

近三十年來,在台灣與新自由主義全球資本逐步接軌的過程中,資本透過國家力量大規模改變人與土地的相屬關係。而一旦土地再度被集中與階級化,土地、家,與國的關係亦再生變異。關於這一點,請容我引述Lady Kaka的一段經典芭樂文:

資本自由流動及個人主義的有效運作,進一步影響並形塑當代家的性質與構成。就經濟層面而言,國家對公共土地與社會空間的使用與擁有解除管制,容許個人將住宅與土地金融商品化為投資與獲利標的,甚至容許外資投資住宅,藉轉手賺取利潤,導致房價飆漲,創造了經濟泡沫。然而,一旦房價崩跌造成經濟泡沫破滅(1980年代末期的日本與2008年的美國),首當其衝的必然是受薪階級家庭。當整體經濟環境不利於社會中低階層的維生時,勢必影響他們成家生育後代的意願(最明顯的例子是日本)。國家解除各項管制而放任金融市場「自由」運作的後果,竟危及了社會中低階層的家之維生和繁衍。

簡單來說,我嘗試在此快轉並勾勒的一個百年關鍵轉變是:現代國家確實曾經讓核心家庭成為人人欲求也相對可得的尋常風景。然而當國家與資本聯手提高成家門檻(e.g. 買不起、養不起),並進一步豪取強奪弱勢者家園,「家」的公共性意義至此已一變再變,成為普羅大眾逃遁資本與國家暴政的情感依歸,也成為社會邊緣者退無可退的最後立錐地。(請參考黃應貴近年之研究)值得注意的是,當實體的大埔張家被資本與政治的聯合暴力強行摧毀後,外界對其或善意或惡意、或有意或無意的關注或施壓,又連帶使得張家原有的公/私疆界不斷陷入劇變。強拆首夜,當我坐在張家原址搭起的帳篷下和幾個陌生人一起守夜,一邊談公民行動之可能、一邊以衛生紙擦拭由廢墟撿出的張家相片,我發現自己無法直面照片中的人影。任我凝視、把弄、翻拍的家族相片耶,這在傳統人類學田野意味著多大的信任、多麼累月經年的長期交陪。而今,面對著毫無保留於眾人目光前碎成一地的張家(另一種無立錐之地),一股巨大深重的錯位感卻使我尷尬莫名。我恍然:被怪手打成「例外狀態」的,除了家/國的辯證關係,也包括(人類學)情感/知識的建構常軌。

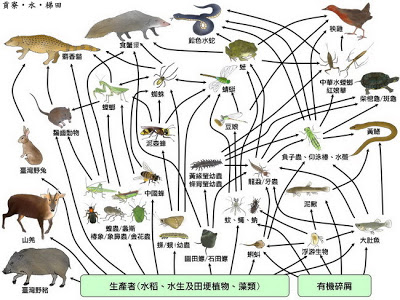

除了改變「家園」的意義,新自由主義下政商利益對土地的大舉掠奪也在近年重啓台灣社會對於「土地」公共意義的討論。社會學者陳瑞樺在<以農之名:台灣戰後農運的歷史考察>(2012, n.p.)中對「土地」在戰後台灣的脈絡演變進行了精微的思想考察。他指出,「土地」在日治至戰後初期是以「生產要素」的意義而被理解與爭奪。到了1970年代的反公害汙染防治運動中,「土地」一方面仍是具有階級意義的農漁民生產要素,但另一方面已添加了具普同價值的「環境」意涵(參考劉華真<消失的農漁民:重探台灣早期環境抗爭>2011)。及至1980年代後期的農運,雖然訴求一個成型中的新自由主義秩序下的階級正義,卻又不無矛盾地在解嚴的政治自由化過程中要求開放農地自由買賣。晚近(2008年以降)新農運動在全球生態與糧食危機中乘勢而起,而這股「土地正義」運動背後真正的核心關懷已不只是農民,而是農地的保存與農業的重建。此新農運脈絡下的「土地」既是支撐整個文化/生態體系的「棲地」(habitat),也是整個重建體系的代稱。(請見李丁讚<公民農業與社會重建>2011)換句話說,「有土」絕對不只會「有財」(i.e.生產要素); 土地正是災難社會的出路,因為友善環境的農業許諾了一個可以重建衡平眾生(multitude)的未來。

把「土地」視為出路,正呼應著當代一股沛然莫禦的返土歸農風潮。然而返土風潮並非當代獨有。19世紀的德國浪漫主義視農民與鄉村為國族文化底藴,以風土的特殊性想像對抗拿破崙以降的法國普世性啓蒙論述。20世紀初,在種種新世紀神秘主義思想(包括Rodulf Steiner的人智學)、人道主義、社會主義、土壤科學、化學農業、與海外的帝國殖民經驗的多方匯流激盪下,歐、美、日陸續萌生對工業文明、人/地關係的反思,以及各成一家之言的另類生態農業實踐。20世紀中葉起,「返土(Back to the Land)」在歐美日民權與反戰風潮中蛻變而為集體性的公民非暴力抗爭策略,藉由自給自足的農耕生活開創脫離資本主義工業文明的自主另類生存可能。

十年前的台灣,一位憤青在反核多年後也決定騎上他的風神125,「 管它景氣什麼前途啊我不在乎」,決定「回到阿公行過e那條田埂路」。十年後這位憤青成為台灣當代最重要的新農代表人物之一,他創造的「穀東」一詞成為台灣社會共通語彙,他帶領新一代的社運青年踏上返土之路。是的他的名字叫做賴青松。

在大埔拆屋後的兩次聊天中,青松視自己的返土為一個「長達十年的不合作運動」。那是一位社運青年決定拉長戰線,從此在生活中反抗,以生活來反抗。反抗什麼?青松從台灣人的集體經驗看見一個經濟現代性之外的台灣人/地關係叢結:國民黨政權對於台灣本土價值的長期貶抑造成多數人對於鄉村與母土的不愉快經驗,也因此土地成為多數人想望又不可得的鄉愁。歸鄉無路,正是台灣人戰後的集體精神創傷症候群。而那些真要歸鄉的人,首先就得請求母親原諒:

離農離土真波折/不如歸鄉不如歸鄉/母親原諒我要歸鄉/我要捨命回到山寮下/重新做人。

-- 秀仔歸來(記一群歸鄉的年輕人) 作詞:鍾永豐作曲:林生祥主唱

(ps 閩南語聲道同學請轉檯伍佰的「返去故鄉」)

家園與土地的歸屬感,在此形成互斥的緊張關係,正因為戰後台灣的現代國族有半世紀對土地是輕賤與貶抑的。秀仔的決定有多沈重,青松的反抗就有多沈重。但讓我看到曙光的,絕不是青松現在的收入與名氣如何證實他的才幹與努力---也因此贖回他曾因踏上返土路而錯失的好兒子與有生產力的好公民身份,正如多數媒體對於成功的返鄉新農報導中一再強調的「種田也能賺大錢」、「碩士賣豬肉也有出頭天」。此類仍不脫成功、上進、專業意識形態的報導,反覆伸義的就是讓農鄉也成為資本彌漫的新自由主義生產空間。洪凌 (2013)對於大埔與其他居住權正義運動有個值得思考的提醒,擔心這些運動最終鞏固的是私有財產制以及與其緊密掛鉤的異性戀正典家園論述。上述的「返鄉出頭天」說法是主流社會詮釋新農運動的視角,與土地正義與居住權運動無關,但的確坐實了洪文的觀察。

青松返鄉實踐給我的重要啓示,正在於他揭示了一種較為開闊的家園與土地關係重構可能,也因此或可作為發展無產者(如洪凌所言:「不正面、無產權、毫無奮鬥屬性者」)居住權與土地正義論述的參考。在一場關於公部門如何可能協助在地新農的非正式討論中,青松提起目前現有的農業補助都是對土地擁有者的補助,與無地的新農絲毫沾不上邊。 返鄉十年的青松仍是無地農民,也有著無地農民的認同。「沒有地沒關係」,青松建議公部門把目標放在協助進行友善耕作新農找到耕耘機、烘米機、穀倉等生產設備。因為稻米是分工細緻的產業,代耕與碾米業者是稻農利潤的大宗分食者,只要讓新農就地近用農會閑置的這些設備,就能以最小資源有效為新農創造適切的農村公共性,遠勝花錢補助或貸款購買:「不需要因為有地就建了冷藏設備,反而被綁住了。」

國家怪手毀田,人民雙手種田。重返土地,就是一場永不停止的公民不服從與拆政府行動。而返鄉不一定要擁有土地,返土也不一定都要務農。無論選擇用舌頭還是鋤頭來光復個人與台灣的糧食主權,都是對新自由主義資源掠奪的挺身抵抗。應生態與糧食危機而生的反圈地運動並非以捍衛小農土地私有制為終極目標,而是期許小農能在工作、財產與生存權穩定的狀況下,轉型友善農業以最少能源生產糧食、維繫生物多樣性,並健全在地社群文化與經濟。可以確定的是,當我們藉由土地正義許願一個可以重建眾生衡平的未來,土地運動就絕對不會只限於土地所有權運動;因為除了私有財產權,人類與土地還有更多相依相屬的可能,來自於勞動與生產、滋養與照顧、玷污與分享,以及最終的回返——死亡。重返土地,從今天起:把國家還給人民,把家園還給生活,把土地還給生命。日常,也可以是最激進的革命。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

蔡丁丁 把國家還給人民,把土地還給生活 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5033 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

這篇文章會凸顯學者用語跟日常生活理解的落差,是戰鬥語言,還是學術論述?大量引述,但是看完不太能理解。

例如 「他指出土地在日治至戰後初期是以「生產要素」被理解與爭奪,到了1970年代的反公害汙染防治運動又轉而為既具階級特定意義的農漁民生產要素、亦同時指涉具普同價值的「環境」」,光這段我就看不懂了。一段一段都不好理解,加起來會不知道到底要訴求什麼?

對於『「生產要素」被理解與爭奪』這段,我的理解是「土地」被機關、權力機構區分、劃分。

而『普同價值的「環境」』指的是「普世價值」,因「環境」一詞已被指涉成不知是周遭,而是包含整個生態。

感謝批評。人客口味精準,這顆芭樂的確有許多生熟程度不一的硬芭樂籽,戰鬥混學術混農事混個人政治,在後718的煙硝裡提前催花雜交上市。肉質粗土味重(建議搭保力達B),預計下半年後送農改場進行品種穩定XD

發表新回應