「家」的所在、不在與無所不在(上)

一開始,為避免讀者誤入踩到地雷引發身心不悅(中醫說,盛怒傷肝),我先表明個人立場:既是個人的、亦是知識的。作為一名受過英國社會人類學與馬克思政治經濟學訓練的人類學家,我認為家的性質、構成與樣態,乃是隨歷史條件之改變而有所轉變的產物,它經常和資本主義與政治體制的發展與轉變連動,同時經常作為人們理解、挪用、想像以重構自身與經濟、政治的相互關係。家,是在人的實踐中逐漸萌芽、成長出來,事實上,家與資本主義、政治體制乃至於人觀/性別範疇一樣,皆為歷史的產物。另一方面,本文沒有任何社會運動的策略、或是感人肺腑的話語、或是慷慨激昂的言詞。完全沒有。寫這篇文章的初衷是:多元成家做為一個社會重量的當代議題,不僅是具有學術重量的理論課題,更關乎人將以何種方式生活在此世的存在論問題。

家是實踐的、關乎社會性質的以及歷史的:他山之石作為理解己身社會的對位

先從西歐開始談起。工業資本主義是西歐現代性的制度軸、是關鍵的結構性力量,然而,資本主義的紮根必然會捲入一整套的社會構成(social formation)(其過程、機制與形貌當然因地制宜),遍及下層結構至上層結構,而作為生產、養成與繁衍資本主義勞動力的家庭以及相關的婚姻安排、家庭形式、性別分工與人觀,是資本主義必須施力改造的對象。如果家庭的定義從未改變過、如果歷史政經與文化從未改變過、那我們怎麼會看到下列歷史:啟蒙對於人類理性的頌揚、基督宗教從中世紀作為歐洲宇宙觀與價值觀的核心、而後被資本主義與民族國家興起而出現了神聖與世俗的區辨。與此同時,中世紀家庭由父母主導、經濟考量取向的家庭組成方式,在這段時間經歷了情感個人主義興起、愛情小說普及之後,逐漸鼓吹浪漫愛做為友愛婚姻的基礎以現代核心家庭的樣貌。

1973年第二次石油危機後,英美各國相繼採行新自由主義的經濟策略以提振經濟,不僅透過大量變賣國營事業以求市場的去管制、主張自由市場並同時縮減政府或國家干預的程度、以公私夥伴關係來促成/或合法化產官合作,並對各工會與自願性社團進行強力壓制,好為財團和企業創造良好的投資環境,以求讓奄奄一息的國內經濟振衰起敝(Harvey 2005, Giddens 1998;參考黃應貴2012:第三卷第一章)。伴隨著新自由主義化而來的高失業、無家可歸者與其他社會問題,在英國社會脈絡中,當然是社會的問題、政府的責任。

為了讓大家不再把失業、淪為遊民等問題都推給「社會」,英國首相柴契爾夫人在1987年以反問「誰是社會?」來宣告她心中新時代的生活圖像:‘…so they are casting their problems on society and who is society? There is no such thing! There are individual men and women and there are families and no government can do anything except through people and people look to themselves first… There is no such thing as society.’ 她接著說:「居住在那個國家的男女共構了生活的生動織錦,而我們的生活以及其形成的織錦之美,有賴於個人準備好自負其責,行有餘力再去幫助那些不幸的人」。

就此而言,新自由主義的英國是個沒有社會的國家,一個弱化的被私有化的國家以及眾多個別男女和他們的家庭所組成的沒有社會的國家。如果說英國人類學將非洲視為「無國家社會」是為了要探究原始社會的運作邏輯,那麼,「沒有社會的國家」就是英國正式轉型為新自由主義國家的殘酷寫照。幾年後,「There is no such thing as society」這句話促使英國人類學界於1989年在Manchester大學召開學術論辯論壇,辯論主題是:「the concept of society is theoretically obsolete」。在什麼意義上,「社會」這個概念只是理論上過時的?若是如此,那麼,以關注人類社會性質為核心的英國社會人類學界,如何界定、談論與分析其研究對象?在當時英國學界,所謂的社會概念預設了一具有界線的群體,但是,這項預設顯然無法有效面對英國這個沒有社會的國家,或者,沒有(符合當時理論概念中)社會的「社會」?研究者是否需要重新找出可以超越「社會」這個概念原有的內涵與預設的分析概念,以有效解釋類似當代英國脈絡之性質?當時參與辯論的Marilyn Strathern透過她在Melanesia的研究為基礎,提出以sociality的概念擺脫那個預設了群體界線的「社會」這個概念,作為理解當代社會的另類出路。

站在此刻的台灣來回顧這段學史時,我認為柴契爾的話可以被解讀成:在新自由主義國家中,在上位者不希望看見社會、聚落或其他高於個人的群體或集結依然存在以提供個體尋求團結的可能,因為在英國這個有著堅強階級意識的社會中,這些象徵社會的群體意味弱勢者有能力對於國家政策與規劃與不當施政進行監督、挑戰的能量,他們的眼睛看到且只想看到男人、女人和家庭,並透過自由市場的落實,創造個人有能力實現自由的場域。以家為基礎來進行資本主義分配正義的社會福利制度仍繼續運作著,但也開始逐漸縮水。就此,無論對國家或對一般人而言,在新自由主義政經條件下,個人與家庭被賦予了這個時代特有且顯著的意義:個人作為市場經濟的行動者、被政經結構所施力的對象而成為名符其實的社會單位,以及家作為個人最重要的(如果不是唯一的)棲息之處,不再是文學上的隱喻或意象,是提供承受市場經濟剝削的個人最終的依靠這般如假包換的社會實在。

將視野放回高度側重家庭價值的亞洲。首先,家不僅是在資本主義的世界性發展、國內政治與國際政治脈絡中相互糾葛而造成的結果,家/庭往往是資本主義與現代國家這些結構性力量得以進一步在人們生活中深化的基礎。上野千鶴子(2005)指出,現代日本社會中常見之排他性的父系直系家庭,是在明治維新為打造現代國家而制定、創造的。當時被用以作為理想家庭的模型,是人口居於少數的武士家庭。現代家庭誕生後,進而成為現代國家的譬喻,二者彼此建構、相互滲透,使得父系制度成為現代國家權威的意識形態而被合理化、被接受、甚至被強化。另如,落合惠美子(2010)指出,類似西歐核心家庭的日本近代家庭(她稱為「家庭的戰後體制」)之確立,是在特定的政治(「五五年體制」,指1955年,社會黨左右兩派聯合形成一股革新力量,而代表保守勢力的自由黨與民主黨則在日本財閥與美國政府積極撮合下宣布合併,成立了自由民主黨以對抗革新勢力。從此日本政壇進入了以社會黨為中心的相對弱小的在野黨與執政的自民黨間長期對峙的態勢)與經濟(二戰後進入經濟高度成長期)條件下被形塑而穩定下來的;日本在石油危機導致世界性經濟衰退之際仍能保有高度景氣,亦是近代家庭出現的世界史條件。她強調,研究者在探究家的性質與發展過程時,不應更無法將家與其所在的整體政經社會條件彼此切割。就此而言,家做為範疇以及家做為實踐的結果,並非在歷史社會的真空中生成,而是與之緊密依存。

回到台灣的脈絡。謝國雄(2013)的「港都百工圖」相當細緻地探究了家如何成為台灣資本主義這股結構性力量進一步深化的所在,以及家如何成為台灣工人存在感的意義軸心,進一步影響了他們對勞動現場、勞動體制乃至於商品拜物之形成、無法遮掩、卻在看穿中弔詭地擁抱商品拜物教。再如,黃應貴(2012)的「文明之路」三部曲,清楚勾繪並分辨出不同歷史階段中布農人的家的性質,與特定時代下的社會性質密不可分。首先,自前殖民、日本殖民至1945年,布農人的家是社會生活的中心,每個家自成中心,因而聚落中不存在中心—邊陲之別,直到日治時期的殖民社會建制才創造出此一現代性的區辨。當時,除了做為親屬團體,布農人的家常有提供農業勞務的非親屬/「同居人」加入而成為社會單位;在有關土地與財產繼承原則、與社會成員身分的認定之上,體現了當地人觀認為人天生不平等,而特別強調能力強者應協助弱者的倫理以達成社會性的平等。

其次,自1945年以來台灣現代化過程的家則是同時受到資本主義、基督教與現代國家介入,傳統的氏族沒落,但是家在社會生活不同領域的重要性日增,同時家的性質也開始轉變,例如,土地測量造成家的微小化、資本主義經濟的開展,讓多世系家庭比父方世系家庭更能在市場經濟運作中因為勞力增加而占有優勢、而當地人觀中強調個人對群體的貢獻並以此作為成員身分的基礎因而更形突出,而家屋空間的配置從彈性使用到強調公、私領域的區隔,是伴隨著當地布農人在前述三個結構性力量逐漸深入至當地人的生活節奏,以及他們認識到宗教、政治、經濟乃是自成一格的社會類別這兩點,密不可分。最後,自1999年起特別是921震災加速了新自由主義秩序在東埔社的成形後,布農人的家則是在個體與自我發揮到極致的條件而得以出現。此時個人存有優先於家的存在,家透過個人間的情感互動以及伴侶對於未來家內生活節奏的共同意象而被打造出來,而家的運作以及對於新成員能否接受的依據,係以每個家在不同成員的生命史、穩定的心理反應方式所形成的心理慣性(psychological idioms)、以及日復一日的情感表達與生活節奏中,逐漸醞釀而形成各家特有的氛圍或精神氣質(ethos)。

家作為糾結台灣現代化時期的社會實在與理論概念的歷史產物:或者,「文化」為何變成了當代人類學的阿奇里斯腱?

家的意義在實踐過程中被創造,乃是因為人們對於社會世界與生活世界有新的構想(conception)與想像,由此而來的實踐,必然會與舊式想像──這個我們所生存的現在之歷史──進行搏鬥、角力,以自身能動來爭取新的社會想像得以實現的可能。這個立場有個重要前提:台灣社會中個人作為行動主體與情感主體,已被打造出來了,從而人們有能力對舊式想像的社會建制和遺緒,進行反思、行動,而堅守歷史遺緒和傳統的人也會以各種形式全力捍衛。

在家這個議題上,連那些習於以「不動」作為能動之中介樣態(借用謝國雄[2013]的分析概念)、堅守歷史遺緒的「信奉者」(conformists),竟出人意表地現身公共場域闡述他們的「理念」,如:反972修法的論述、動員、遊行以及在全台各地頻繁的召開記者會翻新論述、宣示立場等。在我看來這些有關異性戀、生育與愛的生物性基礎乃至於父系繼嗣的繁衍的家庭制度,類似海德格所說的「座架」(Ge-stell):每個時代中都會出現人們存在的依據、認同的座標,讓人們獲致安身立命的所在,但是這個座架的建制卻被時代遮蔽。的確,主流婚家戀論述中有關家庭、性別、婚姻與親屬的整套社會建制這個座架,在特定政經條件所形構、凝結的時代中被遮蔽了。

我並非要引用海德格來合理化那一套以鞏固主流思想的支配性,而是經他繞道以迴轉至人類學將文化差異當成這個學科知識在認識論上的關鍵:如果非漢人的民族國家是異文化,那為什麼研究者不能以看待異文化的認識論立場,來對這些有關家的不同想像進行人類學式的解讀?舉一個人類學教科書常見的例子來說明我的立場。1930年代的英國人類學家在非西方社會/非洲為主進行儀式或宗教信仰的研究時,經常會為其不合乎西方哲學的邏輯思維所困,因而認為非西方的人是不理性的、不合邏輯的。之後,受Levy-Bruhl影響,主智論者如Evans-Pritchard著手探究非西方社會或者所謂「前邏輯之理性」的性質究竟為何,企圖證明另類理性的存在。這是社會人類學的ABC。然而,為何人類學家面對他者與異文化所採行的基本態度與認識,卻不易以此面對自身社會的處境?人類學該如何理解:當代台灣社會中對於家這個社會構成單位及其性質或功能,竟有著如此歧異的想像與建構方式?或者,人類學能否及如何揭露前述那個被時代所遮蔽的座架以顯明其意義?

另一方面,支持非典型婚家戀論述的人,頻頻引用世界民族誌個案作為支持多元家庭的例證,以挑戰異性戀體制與核心家庭價值的武器。且慢,以個案去相對化某些自詡為人類普遍真理或社會運作原則,不正是人類學家的專長嗎?此時不得不承認民族誌個案是人類學證明己身知識具有社會實踐相關性的潛力。然而,當法學、哲學、社會學與心理學界的人紛紛跳出來表達立場,而人類學家除了以提出個案去相對化普遍性的宣稱的絕招以及連署表態(或不表態),還能夠,或者,還應該,說些什麼?

「亮出文化這項致勝武器啊!」應該有人會這麼說。如果文化是人類學的獨門絕技,人類學家是否應該出來主張、說明有關台灣社會這一套父系繼嗣、性別分工、為了傳宗接代而建立一夫一妻的理想漢人家庭邏輯,而這套邏輯甚至被描繪為宇宙觀上的真確性(cosmological authenticity),從而是自成一格的,不因政治經濟歷史的更迭而有所流變、重構。因此,基於尊重當地人的文化傳統,人類學家出自學科知識的基本立場或信念,理應出聲支持反972修法,以免漢人/華人的傳統文化與美德受到危害、甚或消失。是這樣嗎?為什麼看起來無堅不摧的「文化」,此刻竟成了人類學家的阿奇里斯腱呢?

我認為,如果願意踏出「文化乃是自成一格的」這個舒適區,人類學家可以找到出路的。It’s time to face the music. 我(天真地認為)先將不同立場者相對化之後,才有可能在歧異中探究可能共同生存下去的方式──這才是真正的難題。追根究柢,我們要怎樣面對生活在同一個社會中的不同人群對於家的構成、基礎、樣態乃至於生活方式,居然與我們從教科書中所認識的台灣社會對於性別、婚姻、家與親屬的文化建構與邏輯,差異如此之大的現象?總不能像某些教科書,用「當代發展」、「例外」、「少數」這類看似中立、實際上貶抑其在當代社會存在之正當性的理論性文字輕描淡寫、甚或消解。

以下,我將分別從目前人類學界主流對於家、婚姻與親屬的建構、糾結了核心家庭與漢人父系繼嗣意識形態的主流婚戀家論述、以及非典型家庭的立論等三方,各自背後援引的對家及其構成的相關觀念,是在怎樣的社會歷史條件中形成進行討論。接著,我將從晚期現代性乃至後現代性的非典型家庭的趨勢,與主流家庭與親屬的分析概念之間,如何與為何可以在人觀與情感這個介面上彼此銜接、關聯,以此確立我們對於家的想像與建構的歷史性。最後,我將從個人存有、家作為存有空間以及倫理學的角度,重新擺放主流/典型與非典型婚家戀論述的位置並試圖進行解讀。相較於人權與法律的論述,我認為家的問題除了涉及公平、歧視與否的問題,更是一個攸關個人生命的倫理學問題,所有的人在這場拮抗中的對立、相互批判,其實是從類似的出發點開展的:在這個時代,作為一個人,我能以或想以怎樣的方式過生活?

這涉及了Giddens(1991)所說的高度現代性(high modernity)下個人存在論上的安全(ontological security),以及不同立場的人各自以自己的認識、想像,對於「家」這個最適合充份表述自身存在論上的安穩之承載體,進行了一場糾結了制度、規範、隱喻、範疇與存有空間等不同層次的鬥爭。另一方面,我們同時要問:為何容不下非核心、非典型家庭的婚戀家霸權,依然迄今屹立不搖呢?國家與資本主義當然是始作俑者:在西歐,家作為糾結了經濟、宗教與政治權威的整體,是在資本主義經濟意識形態以及民族國家取得優勢、這個打造雙重現代性的歷史過程中被創造出來的,從而被賦予一非關生產效率、卻是生產與繁衍勞動力的、這種為經濟所服務的私人或家事領域;而浪漫愛的興起、友愛婚姻的出現與核心家庭的社會建制,使得我們目前習以為常婚戀家論述逐漸成形、進而成為霸權。在台灣亦是如此嗎?我們的前現代可是有別於西歐那個以基督教作為指引個人生存世界意義、規範神聖婚姻以及認為時間屬於上帝而不能收取利息的宇宙觀,以及個人隸屬於封建主的封建世界。

讓我從主流人類學對親屬與婚姻的概念建構對家庭的理論建構開始。

首先簡單回顧一下主流婚戀家論述者所謂理想家庭的史前史,特別是國家如何規範理想家庭及其基礎(這對民法來說是常識,但在人類學討論中這段歷史似乎不曾存在過)。在日本殖民法律規範之下,當時台灣合法家庭之模型,是延續明治維新後為了打造現代國家所需的、排他性的父系家庭作為婚姻登記與戶籍制度的基礎。彼時家庭安排中,妾的地位是準妻或副妻,而丈夫與妾之間具有準配偶關係,因此必須具備與夫妻結婚個案所需之實質與形式要件,才得以成立,從而有別於姘居(和小三同居)。法律承認夫與妾是合法的準配偶,妾與丈夫、丈夫的正室、與夫的父母等人之間,具有姻親關係。不過,一夫多妻才是前殖民的婚姻實踐方式,但法律上甚或禮制上,仍以一夫一妻制為基本形式,亦即僅承認妻一人,後婚者稱之為妾,其身分較妻子為低。無論如何,殖民政府仍承認妾為丈夫的合法配偶。1945年,台灣才開始施行民法,那是國民政府在1930年制定公佈的法律,確立婚姻係以一男一女以終身共同生活為目的之合法結合關係。為保障這項制度,民法明白規定有配偶者不得重婚、並明定重婚無效,且得為離婚事由(這更會涉及刑事上的重婚罪、有小三者則涉及通姦罪/相姦罪)。

一夫一妻制的家庭是現代性的創造,但在台灣脈絡下,家庭生活的實踐層面而言,婚姻制度並未造就核心家庭的普遍,反而是父系繼嗣的價值體系才具有主導性,甚至經常作為一種意識形態而存在。因此很長一段時間(特別是在台灣進入政經現代化之時期),擴展家庭才是主流。主流婚戀家論述中有關理想家庭的圖像,係前述這種以核心家庭為表象、以父系繼嗣為底層價值而得以運作、實踐與發揮社會功能為家庭生活之實在的「理想家庭」。換言之,主流婚戀家論述中所謂的理想家庭,其實是台灣社會現代化之下的產物,另一方面,台灣人類學對台灣家庭進行研究的對象,正是這些現代化時期/特定政治經濟與歷史環境中所存在的家庭。

那麼,人類學是以怎樣的民族誌材料作為指標來建構我們目前看到的理想家庭圖像呢?沒有模糊空間的性別範疇、婚姻制度與禮物交換、以家庭作為生育後代繁衍的基礎所進行的性別分工、以父系繼嗣與長子繼承家業的意識形態所進行的系譜與財產分配原則。若不能符合這些要件的家庭型態則有救濟法則:透過冥婚與過房收養等安排,讓這些「例外、少數」變成可被接受的常態,轉化例外以證成理想家庭這套邏輯的宰制性。

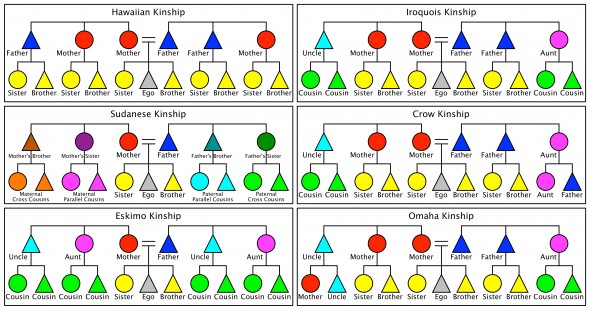

不過,這些人類學家用來說明一個社會主流的家庭圖像之民族誌指標,例如婚姻制度、系譜、親屬稱謂、居住型態、系譜與財產分配等術語的內涵、構成與變異,深深折磨(那些年,我們一起修文化人類學的)人類系學生:類分制、Crow-Omaha制、親從子名制、血親型、夏威夷制、從夫/妻/新居、母權、母系、父權、父系等等。這是許多人類學學生的kinship trauma。若根據教科書的正典說法,我可以編一套親屬的「要理問答」(將教義以簡明的問答形式,例如,問: 你為什麼生在世上?答:為恭敬天主,救自己的靈魂。教會將此類問題編輯成冊方便小孩背誦)。例如,1.親屬究竟是什麼?親屬之於人類學,有如邏輯之於哲學、素描之於美術。2.婚姻呢?做為後代身分與性關係的合法化機制。3家庭呢?社會運作的基本單位。4.系譜是什麼?特定祖先祭祀制度的合法性,並作為財產繼承的基礎。5.親屬稱謂呢?家庭/族內各種身分與關係的符號。6.性別呢?對於人群構成進行社會性的分類,在許多社會,經常關連到宇宙觀運作的原則。7. 必須辨識生物繁衍與社會養育,從而我們能區辨血親與擬親的差別。

一直到研究所時每週跑去台大旁聽親屬研究,我才得以化解kinship trauma:這些理解親屬制度的指標,目的是為了要面對非洲這個前國家/無國家社會之性質而逐漸建制出來的,而當時親屬研究建立這些作為親屬民族誌的指標,即是依據、延續羅馬法中有關家庭、財產、法人團體等法理範疇。一直到要經過David Schneider(1968)與Janet Carsten(1997),我們才終於進入從當地人文化與範疇來重新界定婚姻、家庭與親屬之性質與內涵的時代。事實上,Vivieros de Castro(2009)認為Carsten提出非西方社會親屬視姻親與血親這類範疇都是建構的、文化的本體論(在我離開學校時,她本人並未指出這個層次),可說是在Lévi-Strauss(1949)區分了非西方社會以社群為單位來進行女人交換所形成的親屬基本結構,以及工業主義下西方社會以個人為中心進行婚姻交換而造成的複雜結構這兩種親屬結構之外,最能夠呈現當代社會/高度現代性甚至後現代性的親屬建構方式(文後詳述)。這也正是Carsten的親屬建構論對當代情境最具啟發性之處,因此不難理解她的論點會被同志家庭研究者廣為引用。請不要劃錯重點:我不是吹捧自己的老師,而是要強調:若欠缺以過去古典人類學知識的積累以形塑我/們觀看世界的視野,我/們便無法將過去的研究成果放置在其生成之時代脈絡,以理解當時研究者提出之問題意識所蘊含的時代性與時代關懷。同樣的,在此刻台灣社會的脈絡中,若欠缺了這些,我/們也沒有找出能夠有效分析堅持主流婚家戀意識形態之所以形成的時代與知識脈絡的知識立場,因為,這個立場需要以歷史作為共構的對位來加以確立,從而我們才能分辨出那些現象為新浮現的、何者為傳統的延續、在何處斷裂以及為何斷裂。

回到主題。我們如果只是提出其他社會文化對於性別身分建構、性別分工、家庭構成、生育概念、財產繼承、系譜有無以及家與聚落的繁衍等,都有另類安排時,究竟要去說服反對者什麼?對此,反對者對於世界上有另類的家庭構成與生活方式可能會出現「朕知道了」的表情,並可以(但卻沒有)繼續反駁:「那是其他社會的事,與我何干」﹖我比較好奇的是:為何被提出來相對化主流婚戀家論述者所勾繪的家庭形象,依然從性別分工、生育、財產繼承、系譜、家的繁衍與聚落繁衍這幾個傳統指標,來說明另類的家庭安排?當我們使用主流婚戀家論述支持者用以認識婚姻、家庭與親屬得以成立的範疇,他可以堅持異文化個案只代表這世界上有其他可能,如此而已。更何況,知道有另類可能,與自己要不要接受或改宗到另類可能,完全是兩回事。關鍵在於:正因為家庭的形成及其所牽連到那一整套性別、生育、分工與父系繼嗣意識形態,關乎他個人存在論上的安全感,妥協就是繳械,就是要抽去他得以立足而不致墜落的地毯。更重要的是,這個想法背後有法律規範所代表的國家力量,以及資本主義經濟體系所偏好以家作為繁衍勞動力的古典想像,甚至是統治者偏好的、易於治理的、合乎上位者以道德誡命治理私人生活與政治領域的意圖。

對我而言,非典型婚戀家的論述中真正挑戰到、或刺傷到主流婚戀家論述及其背後那套結合政經與道德化所有生活領域的意識形態的,就是以性別範疇之界線的鬆動,來進行有關愛做為婚姻、家庭與親屬之基礎的論點(甚至結合了將愛與婚姻作為基本人權這個層次,但這問題應交給水源路Open將來處理)。這是現代化親屬理論以及主流婚戀家的最大罩門:只要一男一女結婚、生小孩,就自動成為父母(這點係與謝國雄討論「茶鄉社會誌」時所獲之提示)、就有了家,一切如此自然而然、順理成章。這才是主流婚戀家論述據以成立的不證自明之公理。

(小編按:下集明日刊出)

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

鄭瑋寧 「家」的所在、不在與無所不在(上) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5597 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

希望這篇快五年前的文章可以在公投前夕浮上來~

因為覺得婚姻平權公投正反方的對話其實認知基礎差異過大,導致很多討論是無效的,因此希望可以上來看看有沒有討論性史、親密關係史的文章,結果找到了這篇討論家的性質的文章

浮~~

發表新回應