家的所在、不在與無所不在(下)

(編按:請先閱讀上集)

在台灣,傳統/主流理想家庭並不是建立在相愛的基礎上,而是建立在能否傳宗接代、進行以生育後代為目的的那種淨化的、安全的、無視個人歡愉的性、認為愛只存在己所從出的後代這種以生殖/血緣為愛的本體、提供明確的性別範疇與行為規範、教養出合乎性別規範與父系倫理的後代、能不能讓父系的系譜毫髮無傷地「萬世流芳」(並繼續不承認婚入女性在系譜中的合法地位)。因此,對部分人類學家或信仰現代化所成就主流婚家戀論述的人而言,婚禮的儀式比個人為何想要成家重要;婚禮的禮物交換的象徵比男女間的禮物交換或情感交換重要;父系繼嗣的意識形態如何能夠被儀式、財產繼承所延續比生活在家中的人究竟想要一個怎樣的家、怎樣想像他們的家來得更為重要;所有的家內衝突、不合最終會被調節、化解而讓家的秩序──這些比家人在家內生活所感受的彼此深刻的情感、相互的溫暖或是因為不合而想斷絕關係──來得更為重要。就此看來──容我借用日本學者的譬喻──仿佛有資格建構家庭的人只是「與制度上床」。然若不如此,猶如末日即將來臨:不僅國之將亡,數千年偉大的華人文化傳統與社會基礎亦將隨之煙消雲散這類存在論上的安定感。

無怪乎我們幾乎看不到研究當代家庭的資深學者,願意觸及探討當個人的情感自主與個人主義日益紮根之後,家庭內部生活狀況究竟發生什麼改變,永遠只會讀到父系繼嗣的意識形態要如何被繁衍,如何在當代開始因為家庭經濟與個人之間的關係發生改變而被中介、被重構,但最終仍然被繁衍了。甚至沒有人告訴我們,在此一結構性原則被繁衍的同時,行動者如何看待、理解並賦予意義?人為什麼要對抗結構性力量,或者,為什麼他們不對抗?This part of story is seldom, if not never, told by our precedent anthropologists.

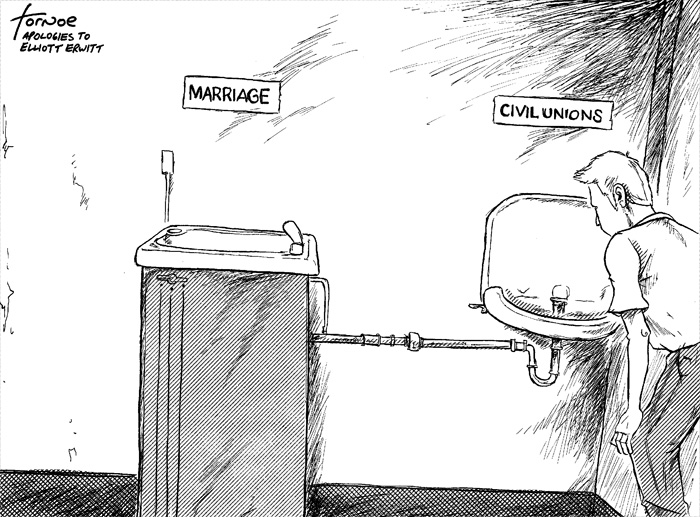

正因如此,主流婚戀家論述者在面臨民法972條修正提案時面臨空前危機,當然必須極力提出各種論述支撐何謂理想家庭的圖像。從邏輯上來看,那些論述充滿滑坡謬誤、毫無內在一致性可言。讓我從另外一個角度來解讀。這些論述其實是他們心中認定為所有可能影響自己的家庭完整性的因素所形成的拼貼:小三合法化、亂倫、性解放、性濫交、多P、人獸交、愛滋病氾濫、鼓勵年輕人變成同性戀、無法教育子女認識正確的性別觀念、收養子女後若兩人又分開會造成人球、連不是親生的子女則不會有愛的言論都出現了。非典型婚家戀論述完全挑戰了主流婚家戀論述者從未置疑的性別範疇與界線、親屬稱謂與生物性徵的一對一關係、家庭的功能、婚姻的意義、透過生殖而建立血濃於水的家人關係及其作為的親子之愛的本體論所共同構成的生活世界秩序與運作邏輯,足以讓他們頓失方向(disorientation)、無所適從。

「隔離隱沒」不表示沒有

在某個意義上,非主流婚家戀論述宛如被主流婚戀家所體現的現代性所封印的潘朵拉盒子。讓我借用Giddens(1991)對於現代性必然伴隨以社會建制來將某些人類經驗加以隔離隱沒(sequestration)這個角度來進一步說明。所謂的制度性的隔離隱沒係指:具有在經由現代性抽象系統所建立起來的日常生活常規中,將生活經驗的基礎,特別是道德危機移除的能力,而現代性最常對以下的人類經驗進行隱沒隔離:瘋癲、犯罪、疾病和死亡、性與(身體機能運作的)自然現象。這些或被隔離在機構之內,但更多時候是被隔離隱沒在現代性的內在參照系統/自我反思之一般性特徵內;將那些會造成人類核心道德困境的基本經驗加以隔離隱沒,將有助於個人道德存在論上的安全。這套家庭建制被認為是唯一合法的、有資格出現在公共論述之中,是所有身處其中的人用以自我定位的座架,這個被現代性所淨化的座架展現了所有合乎理性化的美學、美感與情緒,讓文明、禮節和理性得以在日常生活景觀中立足、紮根,並深化至思維、價值乃至於愛慾。從個人知識形成的角度來看,主流婚家戀論述者對其所陳述的內容究竟合不合乎邏輯並不在意、當然也不關心其推論過程,所有被拋出來以建構家的單一基礎與單一樣貌的知識,為的只是否捍衛自己安身立命的所在以及一個想像中,卻不一定被具體實踐出來的家的意象。在這些拼湊的知識片斷中最關鍵的是:界線清楚的性別與人群範疇、依此而生的行為規範所共構的安定、穩定、可預測的秩序性。而這恰巧是現代性與文明所允諾的安全生活之基礎。

為什麼家作為表述個人存在論上的安全承載體的這一套知識會在慌亂中以如此急迫的速度被拋出來,甚至引起那些平常不關心、不參與公共論述的人紛紛現身發聲?我認為是出自恐懼,而仇恨是恐懼的極端表現形式之一,距離毫無理性的攻擊僅一步之遙。堅持多元成家、重新定義家的構成與隨之而生、理所當然的性別範疇,對主流婚家戀論述者,等同於要拆除這些主流婚戀家論述者賴以定位自身存在之意義的座架。另一方面,座架並非抽象範疇,而是透過具體的制度安排而將人在生活中加以定錨,類似謝國雄(2013)所說的存在感。能讓人意識到座架的是當支撐座架的制度基礎開始受到事件、政策或個人行動的威脅、毀損甚至崩壞時,依賴座架以確立存在意義的這點便會浮上意識。

與其說非主流婚家戀論述引發了這場對於家的性質的公共爭辯,我認為,其實在非主流婚家戀出現之前,包含主流婚家戀論述者在內有感的人,在當前毫無章法的施政、市場神學導致經濟空洞化以及民選政府公然反民主的種種現象、事件乃至線索中,早已感受到家這個支撐人們存在意義的座架不僅被威脅、受損毀,其基礎更被這些龐大結構性力量侵蝕、甚至連根刨起:因為「天賜良機」而完成大埔農地強制徵收;軍中科層僵化至幾乎視生命如無物、而觸動役男及其家庭長期積累之悲怨忿懟的洪仲丘事件;政府治理失能放任派遣勞動進駐公、私部門而造成中下階層生活惡化;青年失業率與總體失業率;財團不再隱身而是自己粉墨登場、更能公開展示「資本就是力量」;層出不窮的食品安全問題造成,「現在還有什麼能吃?」成為日常流行招呼語;優遊兩岸三地的太子黨以及目前還深不見底的金融黑洞;依法行政的法律拜物教仍有階級、黨派之別;要不到一顆茶葉蛋的加薪卻換得政府官員威嚇勞工讓你一粒米都沒有;不管國際原物料上揚或下跌,民生物價卻是一路飛漲;不知勞保年金會不會破產且一直活在可能發生「改革越多、領得越少」的持續不安中、甚至讓勞工與軍公教變成彼此對立的階級;在經濟自由化是唯一選項的泡沫擔憂著工作或事業不飽,還得義務擔任國營企業虧損的提款機;花千萬聘請律師團向失業勞工求取代位賠償的勞委會;伴隨著鮭魚返鄉的熱錢流向服務富人的服務業與房地產;兩岸三地在經濟上的三角戀,讓經濟成長的神話與生活現實脫鉤;進入貧窮線者日益增多;商品化邏輯不斷向高等教育延伸並要求自我繁衍;受薪階級的賦稅率遠遠高於知名企業、財團;進行分配正義的社會福利不僅少得可憐,申請時得處處看公家機關臉色。對很多人而言,生存意義被威脅並不是單一事件,很可能是某幾件事件彼此接合、重疊、交錯或累加的社會圖像所致—即使事件不是發生在自己身上。事實上,制度性的崩壞並不會因為支持執政黨就能讓你取得上天堂的號碼牌,除非你領有1%俱樂部的會員證。

各類口號、言不由衷的陳述而形成的表象,與這些表象所再現的社會實在之間的斷裂已然過寬、過深到了表象無法掩蓋的地步,從而一分為二。作為今年年度關鍵字的假,反映了表象與實在的徹底斷裂。後果就是直接威脅甚至直接侵蝕作為定錨我們存在的家:物質的、象徵的、想像的與存在的層面,無一倖免。環顧四週卻感受不到任何希望,因為看不到未來;至少當下生存所在的家還是真實的、可依靠的、可信賴的,只要財團還不想圈地圈到我的家,家還能擔任避風港:無論它是什麼樣子,至少可以確保人能安居其間。在某個意義上,家的意義是尋常百姓和主流婚家戀論述者共同認定的避風港,這是如假包換的社會實在,同時是指涉那個能讓人感受到安定感、在家感的所在。

浪漫愛的慘勝?或是打造後現代性的民主與平等的匯流愛?

除了訴論諸基本人權,非典型婚家戀論述的主軸是以愛來抵抗主流婚家戀論述:愛可以成家、支持真愛與他們愛的人、愛不分對象、愛超越性別、血緣、愛是唯一、真愛無敵。聽起來,主流婚家戀論述的人士在捍衛的文化傳統與性別規範,成了一群不懂/不想懂愛為何物的人。我相信這些人應該都是談自由戀愛,也是經過浪漫愛而建立家庭。這與台灣社會進入工業資本主義的現代性之建立密不可分。我們有家作為資本主義得以深化的個案,有家作為資本主義場域進而掩蓋了萃取剩餘價值的實在,以及家作為勞工存在感的軸心意義之核心等,但對於台灣進入現代性的情感層面如何發展,論述相當薄弱,且讓我先以西歐為例來說明愛、傳統家庭制度與意識形態以及現代性之間的關聯。

西歐16到18世紀以來家庭與婚姻變革中,浪漫愛做為婚姻與家庭的基礎,的確標記了情感個人主義(affective individualism)(Stone 1997)的有效運作。以英國家庭在工業革命前後三百年間所發生的變革為例,前資本主義時期的家是建立在無關個人情感的權利義務連帶之上,特別是教會占有主導地位;而浪漫愛則是因為資本主義帶來個人主義普及,而被塑造出來的(Giddens 1991;Seccombe 1992, 1993;Stone 1977)。其次,浪漫愛在資本主義化過程中浮現的重要前提是:戀愛是建立在個人間的吸引力之上,取代了財產家世的考量(Goody 1998, 2006)。

在台灣,以浪漫愛形成友愛婚姻,一定程度上改變了過去家長權威主導的婚姻與家,看似是主流婚戀家論述者甚至是許多人(大財團藉策略聯姻才能繼續繁衍裙帶資本主義之例另當別論)成家的基本配備。然而,從其論述來看,這些人對於婚姻與家的想法很大程度上延續前一輩。就在主流與非主流婚家戀的論述劇烈衝撞後,我們發現浪漫愛的勝利,其實只是慘勝:父權/傳統對於婚姻與家的想法,才是促成婚姻與家得以在資本主義化/現代性中繁衍的基礎。最能顯現主流婚家戀論述所勾繪的理想家庭中最具現代家庭的特色,就是以孩子為生活的中心,然而,從他們的論述中,與其說他們將小孩視為能夠獨立思考的知識主體與情感主體,不如說小孩視為繁衍傳統性別規範的被動客體。在激烈衝突、衝撞後,我們看到表象與實在的斷裂,從而那被浪漫愛表象所掩蓋的實在得以自我顯現:最根本的門檻其實是性別規範,所有肝腸寸斷的、撕裂心肺的戀愛,只是為了婚姻、為了傳宗接代、為了繼續繁衍性別規範、為了父系的源遠流長、甚至為了讓國家不會滅亡、華人文化不會消滅。

同樣地,Giddens(1991)認為源自西歐的、對浪漫愛的想像並不是建立在個人間完全對等的條件下,相反的,女性的自覺與反思仍建立在既有父權關係的性別意象之上。即使是看似革命的浪漫愛及其所組成的家庭,仍然無法擺脫複製父權的命運。儘管浪漫愛看似啟蒙了女性將自我追尋與情感過程彼此連結,後果卻十分弔詭:以浪漫愛來抵抗舊父權,卻造成繁衍既有結構力量的社會後果。就此而言,在社會經濟變動中,浪漫愛被觸發、浮現進而普遍,看似鬆動了過去認為家的構成必須仰賴財產與教會的主導原則,並帶來了女性自我意識的啟蒙,卻尚未真正撼動西歐家庭的父權意識形態,意即,尚未創造出有別於父權意識形態的家。不過,比Giddens更進一步,台灣的主流的理想家庭不僅要繁衍傳統性別規範與父系繼嗣,還要擔任國家的基礎和隱喻。與其說浪漫愛是成家的基礎,愛更接近一種觸媒:觸發所有關乎性別規範、家、婚姻與親屬繁衍的社會建制與意識形態。

另一方面,負責推動修法的伴侶盟曾在受訪時表示:其對於非主流婚家戀論述的愛的性質並不是浪漫愛(我想她們應該讀過Giddens)。那麼,要怎樣克服浪漫愛繁衍舊體制的危機呢?Giddens進一步申論,一直要到西歐社會中強調個體全然對等與民主的匯流愛(confluent love)浮現時,家庭與社會構成背後的父權原則才告消解(Giddens 1991)。換言之,Giddens將個人親密關係上的平等化與民主化,視為社會性質轉變的重要指標,從而使得親密關係民主化過程中逐漸打造出來的性別與情愛平等對待的互動方式,能促成整體社會民主的有效運作。最私密的,而今成了最政治的:他的終極關懷是在於後現代性的民主如何形成。 透過親密關係的民主化來促成政治民主化有其前提:個人可以不再以家作為指涉其存在的座標。在台灣,這樣的個人主體和親密關係是有可能的嗎? 或者,我們有自己透過情感來達成民主化政治的路徑呢?或者,這是只對西歐社會才可能有關連性的命題,而我們必須找到自己的提問與實現的手段呢?我沒有答案。

若非主流婚家戀實踐者對於愛的性質,是否真的有別於異性戀的浪漫愛?沒有人清楚,畢竟這個社會多數人甚至包括非主流婚家戀所習慣的愛的建構,與浪漫愛做為友愛婚姻的基礎並未有太大不同,否則就不會出現愛是普遍的、非主流只是對象不同罷了。究竟是對象不同而能造成伴侶甚至婚姻關係更平等,或是愛的性質不同造成伴侶關係更平等?至少,分工上的平等至少是雙方在家內更為平等的第一步。甚至,伴侶關係內可以有更平等的關係,因為他們不受既有民法對於婚姻形成與解消的規範。無論外在怎樣規範,家對於人的意義或是平等會不會被視為核心價值,只能經由實踐被建構,同時存在於想像與實踐間的一致或落差。

更進一步來看,蘊藏的所有主流婚戀家論述者所不欲的潘朵拉盒子,是人類基本經驗的一部分:以情愛作為基礎的家、以非傳統方式進行合乎人性的家內分工、以更平等的方式互動、承認個人性愛歡愉並將性愛從生育、繁衍的責任中彼此切割。這些都是浪漫愛所允諾的而且是希望透過友愛婚姻達到的理想家庭,姑且不論這是不是個人的幻覺或虛假意識,那是另一個問題。

日前同僚林秀幸私下向我提及的個案,或可做為反思的起點。據說她母親那一輩的人所見,某些全無男丁的家庭,經常會以收容單身男子(稱羅漢腳)進入家庭幫忙兼具成員之一的伴侶以為權宜,但若他處理家內事務能力不符期待,經常是以連人帶包被丟出此家為後果,這家人可伺機另尋合適人選。換言之,全由女人構成的家自有她們維繫家的生活安排。不過在主流論述者眼中,這就會被歸為例外、少數而不願正視其意義:若人們因為各種因素導致有人/家庭無法按照社會理想的規範去運作,則他們通常以實踐取向(pragmatistic)的態度來創造新的安排,好讓生活秩序與生命延續得以繼續。即使在進入現代性前的台灣,家和那些在家內生存的人,並不是為了繁衍偉大的父系理想而生活,是為了日常生活中共同活著的每日所需與情感所需而搏鬥。很遺憾地,著眼於結構的研究者,往往看不見個人實踐的意義。於是,能被聽見的婚家戀主流論述與理論建構(而學界都不質疑也認為那無須懷疑的、家的理論化,有其時代的特定前提),就這麼一路從現代化時期挺進到後現代。

如果仔細去觀察台灣家庭日常生活的細節,我們的身邊甚至我們自身,都曾目睹或經歷過維繫家的困難有多高,或者說,家絕對比我們想像中來得脆弱。台灣的高離婚率(全都是主流婚戀家陣營所貢獻的),難道不是意味著主流婚戀家陣營所堅持的單一形式的家庭安排以及繼續服膺傳統的意識形態,從來就不是、也不能確保家庭的完整,或兌現他們想像的幸福?無論家庭破裂的原因是外遇、兩人問題變成兩家子的問題、無法生兒育女的問題、溝通不良或是突然發現對方欺瞞重婚,我們都不得不正視:家內生活的日常秩序如何繼續運作,以及個人作為情感主體決定情感對象,才決定了家能否被建立、如何被建立,而家人間長期生活而逐漸形成穩定的心理反應,會醞釀而成一個家的整體氛圍或精神氣質,才是關乎家能否繁衍的關鍵,正如當代布農人(黃應貴 2012)與魯凱人的個案所顯示的。

「每個人都有愛人的權利,無論他/她的對象是誰」、「彼此有感情、願意共同生活在一起的人,就是家人」:當代家與親屬的建構式本體論

如果個人做為感情主體才是當代社會中個人賴以形成伴侶關係、情愛關聯、締結婚姻與家人羈絆的關鍵,顯然那些屬於現代化時期的親屬典範所賴以建立的指標,無法有效掌握這類正在發展中、卻被主流社會/或掌握話語權的人/階級視為例外的個案。如果同人誌的愛好者可以和他心愛的玩偶舉行婚禮,那為什麼我們不能承認這個想像的真實性呢?如果和你相依為命的寵物過世會讓你想請牧師來為他舉行喪禮,如果你的寵物陪伴妳度過被丈夫背叛的那些年,為什麼這些在範疇上不被歸類於人的存有沒有資格成為家人呢?是不是只要那些非典型婚家戀論述的個案,不要進入主流婚家戀論述者眼睛能搜尋得到範圍(公共領域!)內,只要沒有企圖去瓜分他們對某類特權的壟斷、只要不會撼動對他/所信服已久的信仰基礎、只要不讓他們意識到那個依據理想家庭信念所實踐出來的家實際上搖搖欲墜,那他們可以對外宣稱尊重多元、包容少數,所言所行卻有如拜物教信徒,一個在特定歷史條件中形構的理想家庭拜物教!很遺憾地,就像商品拜物教一樣,主流婚家戀與現代化下的人類學親屬建構共同勾繪的「理想家庭拜物教」既掩蓋了台灣社會的家庭構成、家庭樣態、家庭生活的理想漸趨轉變的社會實在,卻又構成了某種傳統家庭依舊無視於歷史洪流劇變而能屹立不搖的表象,令生存其中的人信以為真。

既然我/們已經將主流婚戀家論述安置己身的親屬建構典範重新加以相對化,從而證明其無法掌握當代以情感主體作為家庭生活的現象及其本體論,那我們是否還有其他關於親屬建構的本體論可以貼近當代現象?

Viveiro de Castro(2009)將血親/自然與姻親/文化、內在的與建構的等兩組對立關係,兩兩交錯成為四個不同的本體論象限,以此勾繪不同本體論之下的親屬關係將呈現怎樣的樣態。(1)標準模式:指涉血親是給定的、被動的性質,而姻親是涉及情感與政治考量的積極建構,這是西方社會親屬的特性。(2)構成模式:在血親與姻親皆被視為給定的本體論中,如結構論提出親屬的基本結構與規定婚。在此模式中,血親與姻親的範圍,在個人出生時均已給定。姻親並非由婚姻所創造,而是在被認定為具有潛在「姻親關係」的場域中,婚姻才被創造出來,從而血親才得以可能。(3)建構模式:指涉血親與姻親皆為人類能動所建構的本體論。這是新親屬研究所展現的本體論,並被認為是非西方社會親屬的特性。Viveiros de Castro(2009)指出,相較於Claude Lévi-Strauss認為當代西方特有的複雜親屬結構係以姻親乃是個人選擇結果為其特性,建構模式可被視為一種後複雜親屬結構,意即個人可選擇並決定誰是血親與誰是姻親的親屬體系。(4)亞馬遜模式:指涉血親是建構的而姻親是自然給定的本體論。在此本體論中,姻親關係被視為所有社會關係的本體論條件,並在具體生活中展現出來,或者說,姻親是社會秩序中一項根本賦予的給定(a primordial given)。對照之下,血親意味著人們必須創發並分化親屬的身體,是一連串有意義的、互為主體的實踐之結果,而這些實踐無關乎任何個人主義式的選擇。

簡單地說,非主流婚家戀論述與主流婚家戀論述之間的對峙,是有關親屬與家的本體論上的鬥爭:前者是建構論,後者是(與西方社會類似的)標準模式。這種親屬與家的本體論鬥爭,絕非憑空出現,這涉及我們是否認識到,台灣社會性質已產生本體論上的轉變(黃應貴 2012),因而親屬與家的本體論鬥爭,正是對於當代台灣社會性質的認識嚴重歧異之處,當然也是人類學知識立場分歧之處。

講兩個插曲作為這小節的結語。在決定寫這文章後沒多久,與就讀高一的女兒談起多元成家法案。我將法案內容與正反兩方的立場、意見扼要說明後,問她有何看法。她說:「每個人都有愛人的權利,無論他/她的對象是誰」。對於主張一男一女才有資格共組家庭、養育小孩的論點,她的反應是:「那是什麼民初時代的觀念啊?」(翻譯:上個世紀的概念),更何況,「這些主張多元成家的人和那些單親家庭的人並未做錯任何事,為什麼要受到歧視?」關於家人,小學的她就給了答案:彼此有感情、願意共同生活在一起的人,就是家人。還是國中生的她,當著我的面教育我母親說:「男男戀是很正常的事,有什麼好大驚小怪的?」她的話讓我想起田野中兩個和我年紀相仿的已婚婦女,異口同聲反駁對同性情愛有所遲疑的母親:「現在兩個女的在一起很正常啊!哪裡不好?」

這是我們要面對的未來世代的一種面貌,當然還有其他以不同方式被教養成長的未來世代。我認為,有許多與她同年紀的孩子比我/們更早就認識到人性、生命、怎樣才能稱為人,並且認為人類的生活方式、情愛對象甚至家的樣貌,其實存在著多種可能。即使是這些未來的母親輩,不必然全都服膺於主流婚家戀論述所建構的「正常戀愛、理想家庭」的圖像:對於家庭生活的實在與時代脈動,她們比任何人都敏銳。無論世代,對於這些願意承認人有不同存有樣態的人,在日常生活中實踐當代社會的多元與複雜,並與之安然相處,就是他們的habitus。

一個人的家、一個沒有家的人

儘管上述有關親屬建構本體論容許我們更細緻地取掌握與區辨不同建構方式背後的理由。但是,這個本體論上的區辨會碰觸到兩個問題:其一,家的形構或倡導,是否是特定階級的索求?其二,家與婚姻被視為國家與資本主義共謀的結果,因此在非主流婚戀家論述內部出現了反對同志婚姻,好讓他們能以繼續抵抗國家-資本主義合體而就戰鬥位置,拒絕被國家收編以保有個人情慾自主,以作為抵抗主流婚家體制的壓迫。

首先,在現代國家、資本主義與私有財產制被引入之前,我研究的魯凱人就有他們自己對家、親屬、聚落乃至於性別認同、情感和欲望如何在這個生活世界安置的各種想法,這些構成了他們存在的意義,這些細緻複雜的層面彼此如何調和,並不能化約到以身體對抗國家的主軸。即使要說那些是虛假意識或某種拜物教使得人們無法看穿赤裸裸的階級與權力運作,我認為研究者也得先將這些人如何在艱困政經環境中過生活、確立自己作為人的生活世界的紋理與邏輯弄清楚,再來分辨究竟是哪些力量造成這些結果。既然家沒有單一的定義,人性、情感和欲望同樣不會只以單一面貌式出現。強調個人自主與希望有個作為個人棲息之所的家,不單單是關乎權力鬥爭的社會學問題,更涉及到個人在世存有的倫理問題與存在論課題。

這個問題還可以再往前推一步:一個人可不可以稱為家?有沒有資格成為家?兩者以不同方式向公共領域/社會提出:一個人,能夠以怎樣的方式生存下來?有沒有容許他們安身立命的所在。這比柴契爾夫人的「沒有社會的國家」更往前進一步:,個人自由選擇自己想要的生活方式,被放在個人生命歷程的優先安排。

事實上,日本家庭社會學指出當代日本社會出現了一個人的家,進而指出婚姻不是人生必然要經歷的道路(落合 2010)。當代布農人也出現了一個人的家:只能依賴打零工維生的一名中年布農男子,親戚們都因為擔心他而紛紛提供他工作,但是他並不想這麼勤勞地努力工作,因為他要自由、要做自己。當然,此處的「自由」與「做自己」必須放在當前的經濟脈絡之中,才能確定這樣的自由是否只是社會底層的虛假意識。他不想結婚,但是每隔一段時間,他會住進聚落中某個願意接待像他(這種魯蛇)的家庭(黃應貴 2012)。甚至,社會學家Klinenberg(2013)指出,在美國獨居人口與現象讓學界不得不正視‘Individual is a new nuclear family’的時代已經到來。但是台灣大概還很難有這樣的現象,因為我們都認為,離開了家的人幾乎無法取得其社會性的存在意義。這當然會具體顯現在當政者所認識的世界是沒有辦法安置獨居者,特別是年長的獨居者。除了主流婚戀家論述的支配性,更重要的是政府施政計畫特別是社會福利中,從來沒有出現過將獨居者視為一種社會性的類別而策劃的政策,特別是針對獨居老人。我們很難想像類似法國的伴侶制度(PACS)作為那些單身卻不願意進入婚姻關係者的另類安排,甚至更進一步去承認那個願意照顧年邁的長輩的人是出自真心想照顧長者、毫無掠奪財產的意圖。

另一方面,獨居者甚至無家可歸的遊民,我們該如何安置他們呢?在美國有關獨居者的研究中,自願成為獨居者日增,但是美國政府並未像瑞典政府以社會福利為那些願意獨居者設計住宅,獨居者的住居條件完全由市場供應,階級決定了一個人的晚年能夠獲得怎樣的生活、醫療與社交。而社運團體的介入才逐漸使底層的獨居者能獲得相對合宜的住居與生活。瑞典家庭的父母更是從小孩出生就去登記獨居者的公寓,讓小孩在成年後可以搬進去決定自己的生活方式,而經過多年實驗,那些為年長者設計的住居的確能找到合適獨居者的生活機能安排(Klineberg 2013)。在台灣與日本,年長者獨居總與安養院的印象彼此銜接,並引起旁觀者從理想家庭的圖像來評價這些生活在安養院的老人:可憐的老人被小孩棄養、無法享受天倫之樂;而孤苦無依經常與老、殘、窮是一體兩面,被認為是需要憐憫的。被憐憫,是因為那些被認為理所當然的照顧者缺席了,不僅沒有人繼續追問缺席背後的原因,連國家都認為那不是它的責任範圍。

無論基於什麼原因必須做出這樣的安排,我所認識那些身邊尚有家人的長者對此會強烈抗議,甚至不惜絕食。而法國電影「愛‧慕」(Amour)對這個議題有深刻的描摹。先生在妻子中風病倒後一開始接受建議,聘請時薪看護工到家中負責照顧。在照顧者與被照顧者的互動中,因為受照顧者認為自己是個獨立的、有尊嚴的人,不願成為照顧者的負擔卻又不願住院離開照顧者的矛盾心理、也不願對方因為罪惡感而照顧、不願自己的病情成為被討論的主題而引起他人悲憫。隨著病情惡化,希望按照自己意志進食或行動的尊嚴,伴隨著內心渴望被注意、被關照、被呵護與安撫的呼求,日復一日地累積、籠罩著照顧者,最終令其無法喘息。而唯一女兒在國外另有家庭無法(看起來也沒有意圖)提供照顧。

這是發生在(法國)國家欠缺照護的社會福利制度而只能由市場接管的故事,這是發生在不願妻子被時薪的看護工以一套制式的訓練與對待癱瘓者,這是在特定人觀與配偶關係所構成的家庭中所發生的尋常悲劇。在沒有長照制度的台灣,總會有市場站在國家劃定自身範圍的盡頭,樂意為你和你的家人提供各種服務,並在家事領域繼續繁衍血汗人生。

顯然,執政者與多數一般人都無法想像,個人是可以脫離家人關係網絡而成為其制定福利政策的對象。不僅台灣的社會福利與保險,還是以家為單位來進行思考、設計(謝國雄 2003),甚至連居家照顧的申請,都是以家為單位來運作。有經濟能力的獨居者,當然可以在市場上尋求生命最後時光的居所。日本的社會福利同樣未能顧及沒有家的人,不過日劇「不結婚」中有個頗具人類學與社會學意涵的橋段,可以作為思考此問題的起點。經營花店的女主角之一春子的老家是由母親來照顧祖母,某日,母親對春子說她已經找好了將來要去入住的安養院,且她也參觀過了,接著很高興地拿出安養院的型錄要向女兒介紹她未來的家。經濟能力不錯的春子說她會照顧母親,就像母親在父親外遇離家後照顧沒有血緣的祖母(她的婆婆)一樣。

母親說,她照顧奶奶是因為在丈夫外遇時就是靠著奶奶的支持,讓她能撐過那段時間,她非常感念奶奶,當時便下定決定要照顧她直到臨終。接下來的時間,她要去過她自己想要的人生,(半開玩地說)才不想讓女兒繼續牽絆她。事實上,該戲男主角之一是家庭社會學家,他的母親在丈夫過世後決定住進安養院,而離了婚的男主角則獨居。在國家無法提供社會福利容許獨居者過自己的生命時,市場會接手,但這將不利於社會底層;除了經濟能力之外,甘願走入獨居生活在人觀上若無任何轉變,自願獨居永遠不可能實現。

相較於被送進安養院的年長者,流浪在街頭的遊民當然不會被視為是有家的人,而公共空間就成為他們夜晚棲息之處。但是,許多人對遊民的情緒反應卻是去之後快,甚至發生台北市議員要求警方以冷水澆灑遊民,迫使他們離開安睡的公共空間以保持天龍國的整潔、美觀。這是如假包換高度現代性下統治者對人類生存經驗的隔離隱沒的作為,遊民的現身必然顛覆某些階級的人對那些引發個人道德危境之生存經驗的意識,更是等同於宣告現代性的不完備。為了城市的現代性,這些會危及現代性下的情緒感受的存在體,(最好由公權力)將之強力驅逐出視線之外,繼續封印那些體現人類生存經驗的存在體,讓這個城市的日常生活得以繼續運作。

正如主流婚家戀論述很弔詭地與某種現代性精神結盟,害怕那些體現人類生存經驗與欲望的各種面貌會顛覆他們所賴以生存的秩序,從而不惜用各種手段來封印他們、不承認他們的生活方式是人類存有樣態的一種,而非主流婚家戀者的現身,實體化這些現代性所不欲的所有人類生存經驗。

因為各種因素而沒有棲息之所在的人,若是出於自由意志與自我選擇在社會中流離以實現其自由,便無他人/國家置喙之處。但是,對於想要找到棲息之所在的人,無論是選擇結婚成家或獨居,主流婚戀家論述所主導的執政者與政策制定若繼續依據某種意識形態而加以排除,很難不加深階級(及認同對其意識形態者)界線。至於那些選擇獨居的人,在離開家人的同時也離開了國家,成為晚年照養經濟市場上的自由人—這是資本主義普羅化過程最迫切需要的人類存有狀態。

從台灣社會性質的轉變、從當代人觀、性別的建構本體論及其情感構成、家作為個人能寓居其間的所在(無論是結成伴侶或獨居)等層面來重新反省「家」在人類學知識建構與個人生活層面上所佔據的位置與具備的意義,早已超越現代化時期的社會想像所能及之處。選擇一個人或與伴侶依偎,都是家的多重樣態之表現。或者,反過來說:選擇獨居或選擇成家,都蘊含了人如何認識與定位自身的座架。新的座架正在糾結了時代焦慮、政經混沌中慢慢萌芽,一個物質上不具威脅但被賦予象徵性威脅的座架,是從這個時代的台灣、身處世界的台灣所經歷的社會性質轉變中,以搏鬥的姿態現身。事實上,不同個人存有樣態的承認,不僅涉及婚姻建制,更關乎人能怎樣的方式在這塊土地上行走、終老的問題,無論他們是婚姻平權者,希望以實踐取向進行生活安排、互有承諾的人,以個人自足圓滿的姿態走出家的人,以及非自願離開家的人。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

鄭瑋寧 家的所在、不在與無所不在(下) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/5615 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

看完作者跨歷史、跨地域、跨方法論(還有嗎?:))的分析闡述之後,來說一下家的張力好了。家庭究其實就是一個小社群,為了處理糾紛和歧異當然是要發明一套「文化」(again, sorry)機制來處理囖。但是家庭的緊密感,不管是心理和身體的,讓這樣的文化機制經常非常失靈。因為很難隔開時間與空間來進行緩和和協商,而且逼迫面對的經常是人性最隱密最個人(means在公共空間可以隱藏)的慾望。因此糾紛和歧異通常都不了了之,說真的,也不是不了了之,而是進行某種不一定公平的暫時性的恐怖平衡(或不平衡)。這部份特別存在於配偶之間,有些就是以言詞轟炸來讓對方妥協,有些就是用冷漠不溝通來「逼和」,有些是聲東擊西,或故意畫錯重點來逃避面對,更等而下之的就是肢體暴力,精神與語言暴力也經常不會缺席。總之花樣百出,你可以想像得到的人性詭計都可以在家庭華爾茲裏找到(拍寫,好像有點負面,但是先打入最下層,才有向上提昇的空間,哈哈)。通常這樣的密而不宣的、不能說開的「共謀」與隨之產生的張力也讓下一代受苦,並衍生出一種特殊人格而不自知。我相信有非常軟實力的家庭可以免於這個先天的陷阱,配偶之間的「誠懇」、「開放」、「協商」能夠成為家庭文化的共識,但是環伺周遭還真是少見阿。單親家庭雖有它先天在物質支持度上的較為脆弱。但是另一方面,卻可以免於小孩活在上述的張力與壓力,教養時,不用顧忌不小心同時罵到對方,而不能說實話。說這些,是要說,家庭是如此特殊的社群,單只要求形式,距離「理想」還真遙遠,單親家庭也有優點,在這個家的論爭當中,沒有「家」可以驟然宣稱它是更「完備」的。

發表新回應