「逃離的人」

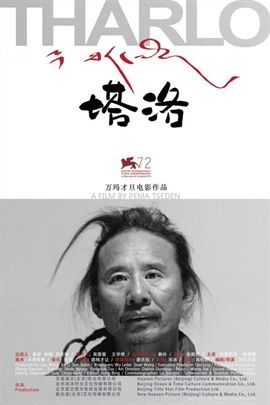

《塔洛》是一部由西藏導演萬瑪才旦在2015年推出的一部劇情片,這部長達二小時的黑白藝術電影,受到國際影展矚目,入圍第72屆威尼斯電影節「地平線」競賽單元、第20屆釜山影展和第34屆溫哥華影展。並和該年臺灣最受矚目的侯孝賢導演的《刺客 聶隱娘》同時入圍第52屆金馬獎的最佳劇情片、最佳導演、最佳攝影,以及最佳改編劇本等四大獎項,最後並贏得了最佳改編劇本獎。這是金馬獎首次藏人導演入圍,就有如此亮眼的成績,肯定了電影的藝術成就。這是導演萬瑪才旦將自己的小說改編劇本而拍攝的第五部影片,是從藏人的角度,敘述自己族群的傳統文化如何在西藏境內流失的過程。雖然背景是西藏高原以及藏人牧民的生活,導演卻大膽地選擇只用黑白呈現,完全顛覆了我們慣常看到藏族文化的壯麗山河、民俗色彩與宗教元素,赤裸裸地直視人在自己的土地上流離失所且自我異化的歷程。

導演將故事主角取名為「塔洛」,藏語意指「逃離的人」。他是一個青壯年的牧羊人,從小失去父母,孑然一身,以天地草原為家,個性純樸,留著一條小辮子並以此自稱,一輩子幫鄉民放牧羊群維生,這些羊群之中部分是自己的財產,雖然山上生活條件嚴峻,又有狼群環伺,卻是自得其樂的化外之民。直到當地的派出所通知他要辦理身分證,而要求他到縣城的照相館拍攝個人照片,卻因為頭髮太亂,被攝影師趕到對門的「楊措理髮館」洗頭,結識了理髮小姐楊措,她完全不符傳統藏人婦女形象,短髮、抽煙、喝酒,愛唱卡拉OK,不懂「拉伊」(藏族山歌),卻愛聽流行嘻哈,不想永遠困在藏區,而嚮往著到「現代化」大都市。在楊措的主動示好之下,讓塔洛在遭遇一連串事故之後,決定賣掉羊群,帶著所有財產來找楊措,同時也讓楊措剃掉自己留了大半輩子的小辮子,變成一個大光頭。然而楊措卻趁塔洛不注意的時候,帶走塔洛所有的財產,最後塔洛一無所有地回到山上,在蒼茫的天地中,卻已無容身之處。更無奈的是,當塔洛到派出所領取辦好的身分證時,卻因為現在光頭的造型和身分證上留著小辮子的照片不符,得重新辦理一張新的身分證,被要求再到縣城拍照。

失去的香格里拉

導演以塔洛的遭遇,隱喻藏區藏人當前的處境。影片是以藏語發音,但一開始是塔洛在派出所所長面前,以漢語流暢地背誦毛澤東的《為人民服務》:「人總是要死的,但死的意義有不同。中國古時候有個文學家叫做司馬遷的說過:『人固有一死,或重於泰山或輕如鴻毛』。為人民利益而死,就比泰山還重;替法西斯賣力,替剝削人民和壓迫人民的人去死,就比鴻毛還輕。...」這段長達八分鐘,塔洛以念經的方式唸誦,呈現了藏人在中國共產黨的統治之下,被灌輸的政治教條規訓取代了宗教皈依與信仰。唸誦過程中,塔洛收養的小羔羊一邊用力地吸吮奶瓶中奶水的畫面,象徵這些已經是「喝共產黨奶水長大」的人民。這個共產黨教條讓塔洛相信,他幫鄉人牧羊,是「為人民利益」服務,是「好人」,因此將來會有「重如泰山」的死。然而,當塔洛因酒醉未能保護羊群受到狼噬,上級責難的巴掌打醒他:「記住,你就是個放羊的!」。於是在片尾,當塔洛頂著光頭到派出所領取之前辦理的身分證時,在鏡中「為人民服務」五個大字反轉的背景下,塔洛只能結結巴巴地背誦《為人民服務》,他發現原來自己是「壞人」,也領悟到將來的死只會是「輕如鴻毛」了。

如果不是為了要辦理一張身分證,塔洛不會需要照片,這一切應該不會發生。塔洛原是一個自在的化外之民,當派出所所長要求他來辦理身分證時,塔洛一直抗拒,他表示「塔洛」並不是自己習慣的名字,也幾乎忘了自己有這個名字,「大家都叫我小辮子」,「我知道我自己是誰就好了」。而官方命令人民要有身分證的理由是「讓別人知道你是誰」,這是現代國家體制下給予的身分,「身分證」象徵著國家的治理與控制。因為這張身分證,塔洛失去了小辮子,象徵著與傳統的斷裂,自我認同的喪失,賣掉了羊群,失去了財產,連讓他行動自如的摩托車都因為沒錢買油而困在山路途中,連基本自由的條件都失去了。身分證的辦理可以重新再來,但對塔洛而言,他遭遇的災難性後果,已經回不去了,他再也不是以前那個「小辮子」了。

與楊措的邂逅,是塔洛接觸外界的鏡像折射。楊措代表著傳統藏區之外的世界,塔洛在「楊措理髮店」中洗頭、理髮與楊措對話的畫面,在狹小的空間中,幾乎都是透過鏡子呈現,這個外面的世界,有如幻夢泡影,卻真實地佔領著楊措與塔洛的心靈想像。在卡拉OK包廂中,楊措五音不全地扯著嗓子唱出藏區流行歌曲《走出大山》:

天上驾起彩虹若是一座金桥呀~ 我要走出大山去看外面的世界呀~ 啊~呀~

而塔洛後來特別為楊措練習的三首「拉伊」(山歌),在西藏嘻哈歌手表演的酒館中,終究沒有機會為楊措唱出。導演萬瑪才旦在此預見著在現代的都市文明衝擊,藏人傳統文化從噤聲而成絕響的擔憂。「香格里拉」曾經在《失去的地平線》中是人們心中要擺脫現代都市文明束縛的「桃花源」,而《塔洛》片中的藏人要「走出大山」嚮往的新天地,則是《失去的地平線》所要逃離的現代都市文明。萬瑪才旦鏡頭下的「香格里拉」失去了色彩,只剩下黑與白,當人們心中所嚮往的「香格里拉」幻滅之後,還會剩下什麼?

不見不散

這些年,我在印度、尼泊爾認識了許多「走出大山」(翻越喜馬拉雅山)的藏人,這些男男女女不是塔洛也不是楊措,沒有身分證,有些人連難民證都沒有,但他們知道自己是誰,別人也知道他們是誰。

某年的初春,我在尼泊爾中部的波卡拉(Pokhara)的費娃湖(Phewa Tal)畔,遇到Tenzin。她是一位20幾歲的年輕女孩,一頭烏黑的長髮,清瘦的臉龐,訪談是在湖邊進行,因為在當地著名的觀光景點,向觀光客販售自己手工製作的耳環、項鍊、手鍊等手工藝品,這是西藏流亡難民幾個少數可以賺取現金的方式之一。記得那是一個晴朗的天氣,費娃湖中倒映海拔近七千公尺被視為尼泊爾聖山,峰頂覆蓋著白雪皚皚的魚尾峰(Fish Tail),作完了一整天的田野,Tenzin是我當天最後一個訪談對象。訪談已經結束,我已經將錄音筆和筆記本收妥,道別之際,Tenzin提到她夏天會到拉達克的列城擺攤做生意。由於在旅遊景點做生意有季節性,也是看天吃飯,為了增加收入,有些藏人會在不同的季節到不同的觀光景點做生意,例如春天在尼泊爾的波卡拉,周圍環繞著安娜普娜(Annapurna)和道拉吉利(Dhaulagiri)峰群,湖光山色的美景,是大自然愛好者造訪之地。夏天則到印度西北邊境拉達克的列城,是避暑聖地,也是登山健行的熱門路線。冬天就到印度西岸以沿阿拉伯海沙灘聞名的果阿(Goa),他們就像是在西藏高原逐水草而居的牧民,也是隨著季節到不同的地方放牧/擺攤求生。

「剛好我也計畫八月要到列城,也許我會在那裡遇到妳」我說。

「你可以來找我」Tenzin 說。

我點點頭。

匆忙中,我沒來得及留下Tenzin的聯絡方式,但根據過去研究藏人毛衣商的經驗,直接到列城的藏人市場,即使沒見到人也很容易打聽下落。

然而,事情不是我想像的那樣容易。

八月份我來到列城,研究行程加上帶領學校的海外志工服務團,真正能夠自由運用的時間只有離去前的兩個下午,而當我到了大街要找藏人的市場時,賣毛衣的市場確實只有一個,但在觀光旺季的時候,手工藝品的市場則大大小小有十幾個。而在印度出生的流亡藏人的第二代,很多人都叫Tenzin。因為第十四世達賴喇嘛的名字就叫Tenzin Gyatso,藏人喜歡取這個名字,表示與法王的連結。

於是,我開始了大海撈針的尋人啟事,僅有線索是:腦海中Tenzin的長相,她來自波卡拉,還模糊地記得她父親的職業。當我進到大街旁的一個手工藝市場時,發現他們是由在列城當地的藏人攤位組成的,當然也不會有外地過來的攤位。他們說,城裡大街區附近的幾個市場,可以去問問看。而到了大街幾個市場,有些純賣手工藝,有些兼賣雜貨,但都沒有進展。太陽快要下山,天色漸暗,又遇上了城區大街停電,幾乎要放棄之時,附近一個手工藝市場透發出燭光,姑且進去一試,我隨機地詢問了一位手工藝品攤位中年婦女,她似乎對我的問題一知半解。但她要我等等,帶我到隔壁攤位的一位帥氣的年輕人,我重複我的線索,他說,他知道一個女孩子,應該是我要找的人,但他更正了我對於Tenzin父親職業的資訊。Tenzin的市場在市區的另一邊,年輕人放下了自己的生意,幫我去找人。年輕人回來之後,確定了我要找的人,但因為天色已暗收攤休息了。

次日,我和Tenzin見面了。她說,她一直在想我會不會去找她。在費娃湖畔,Tenzin是流動攤販,在這裡她有自己的攤位,和幾個從尼泊爾來的藏人,在街尾大樓後方的空地組成一個小市場。我們一起在樹蔭下喝茶,慶祝這場重逢。就在我預定離開列城的前一天下午。

這是我在流亡社會田野的經歷,即使過了一段時間,回想起來依然覺得不可思議。沒有電話、沒有地址,有限的時間內,最簡單的方式,以及殘缺的資訊,在茫茫人海中,及時達成跨國的尋人啟事任務。流亡藏人雖然流離,但並不失根,雖然分佈在印度、尼泊爾不同的聚居點,也為了營生而必須到印度不同城市販售毛衣,或是像Tenzin或市場中幫我找人的年輕人,一年當中在印度、尼泊爾的觀光景點賣手工藝品賺取生活所需,但每個人不是孤立的存在,他們還有族群的歸屬,社會的連結依然存在。他們知道自己是誰,別人也知道他們是誰。人群在地理的分散與移動,並沒有使流亡社會崩解,而是凝聚。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

潘美玲 印度的西藏地圖第十一張:離,而不散 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6498 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應