顛簸「跌」進中爪哇

「師生國際參與」參與了什麼(上)

2017年12月,因參與教育部計畫,我與三個碩班研究生、六位大學部同學,以及在台灣工作的普尼(匿名),展開了八天七夜的印尼之旅,主要目的地是位於中爪哇Purwokerto(普禾加多)的普尼家村落。這個說長不長、說短也不是太短的旅程,不但是我與大多數成員的第一次印尼行(還包含兩個第一次出國的大二生),也是我第一次一個人帶著一群學生出國。這個計畫的出現,來自於學校國際處因應教育部「教學創新試辦計畫」,以「強化師生國際參與」的項目,希望校內師生們進行「深度」國際學習的規劃,補助項目包含了國際研討會、田野調查、國際參訪、實習與志工等。對於總是為了田野經費焦頭爛額的研究生們,以及非常希望能透過實地參與,應用語言與課程知識的許多大學部同學們,這實在是一個非常難得的機會。也因此,即使學校給予的申請時間只有短短一個星期左右,本系師生還是在奔相走告之下,一口氣生出了好幾個銜接課程或延伸個人田野調查的小型子計畫,希望能好好利用即將到來的暑假。我們這個小小計畫,就是在研究生鄭百騰希望延伸田野軸線,加上我自己也期待實地操作一下進行移地課程的各種規劃下產生的。

在最原先的設定中,這除了是一趟隨著移工返鄉的短期旅程,我還預計帶著修過田野課或質性課程的研究生與大學生們,共同進行一趟短期田野調查,希望藉此思考目前僅有一學期時間的田野課程,是否具有延伸海外田野實習的可能。然而,人算不如天算,在整個核定時程的延宕下,我們直到八月才收到了計畫獲補助的通知,在接近九月時,校內的所有子計畫才協調完畢,大致確認了所有可支應的經費與可執行期限,也因此,我們僅剩可執行該計畫的時間,就只剩下了會計年度結算前的短短三個多月,換句話說,勢必會碰撞到學期間的課程。

由於必須在極有限的時間與經費內達到「成果產出」的要求,我放棄了利用這個機會執行一段完整田野訓練的可能,改以分組紀錄的方式,期待在旅程中仍然能帶入一些人類學的田野觀點與方法訓練。原先以田野調查為主、小型工作坊為輔的設定,也因最後行程細節的調整,轉為以工作坊為主。至於移動的主軸,在幾番討論之後,決定還是以合作夥伴普尼回鄉的行程軌跡為主,我們則是以從旁參與、協助工作坊進行的角度,思考這樣一段旅程對參與其中的每個人與社群的意義。當然,這樣的想法在進入流程細節討論的時候,仍不斷產生各種預期外的設想與變化,顯現出對參與其中的每個人來說,這段即將共同進行的旅程都具有不同的意義與期待,而如何在這樣的差異想像中協調出旅程的走向,除了不斷的溝通與調整,常常甚至必須雙手一攤,接納各種預料之外的新發展。

溝通、溝通、再溝通

如前所述,這個計畫主要是在跟隨普尼返鄉及回台的移動軌跡中,結合兩方共同設計舉辦的「共學」工作坊(包括普尼期待進入村落學校舉行的捏麵人技藝課程,以及本隊成員想要進行的攝影工作坊與成果分享),並帶入部分田野技藝訓練,希望作為未來田野課程開展或中爪哇駐點研究的基礎。然而,因為整個核定時間的延宕,計畫被迫需要進行非常多的調整與改變。在這個過程中,除了經費的協商,行程內容也不斷發生改變。我想,除了我自己,幾個主要參與討論者,應該也都在這個過程中學習到各自不同的期待與想像,如何透過許多細節安排與花費計算,不斷經歷碰撞、協調與再溝通,過程中充滿著難以預期的狀況變化與新想法提出,消耗著所有人的精力,直到出發前。雖然這個如無限迴圈般永無止盡的溝通過程,讓所有參與在其中的人都非常崩潰,但我想,這個共同經歷的「崩潰」過程,也讓這趟旅程產生了非常不一樣、預期外的學習與收穫。

這樣的合作方式與行程規劃,對我、對普尼、對學生們來說,應該都是第一次,也因為這樣,對於要怎麼相互協調彼此的需求與目標,我想已經不是簡單的跨文化、跨語言、甚至師生們走出課堂的「跨域參與」等可以形容的了。我在過程中也不斷思考,在自己首度踏足印尼的狀況下,要如何帶領同學們進行這樣的旅程,是否能事先掌握所有可能發生的變數,是否已準備好可能的應變策略。不過,這些種種的焦頭爛額、不斷出現的問號與崩潰情緒,到最後終於還是稍微達到了大家都滿意的結果,剩下的,就是到現場再隨機應變了。

行前準備與分工

對於在這個短短幾天的行程中,除了要顧及幾個工作坊活動的進行,還要達到部分田野技巧訓練的成效,要怎麼兼顧,的確讓我傷腦筋了頗久。好在,本次行程有三位已經修過田野課、甚至已進入論文田野階段的碩班同學參與,大學部則有已修過質性研究的一位大三生,以及正在修習質性課程的五位大二同學 。因此,我們最後採取了碩士生(百騰、佳昇、曉萱)作為組長,帶領三組大學部同學練習基本的田野觀察、紀錄與描述技巧(見附錄)。

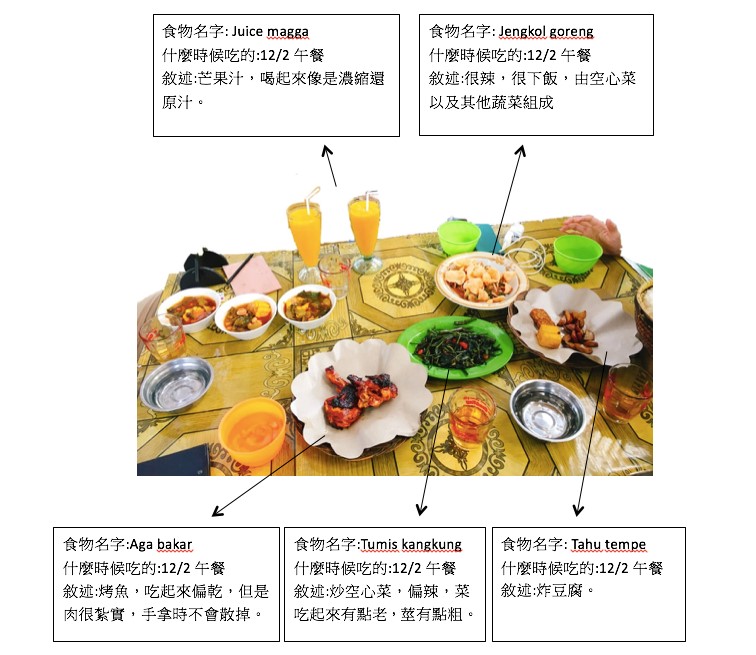

第一組同學負責紀錄食物(日常三餐為主)的名稱、圖像與特色描述,在分工過程中快速搶下食物組的任婕與怡婷,正好是六位大學部同學中唯一語言必修不是選修印尼語的 ,她們每次在食物一上桌就忙著迅速拍照,還要趁食物被吃下肚前,抓緊時間詢問著店家或會印尼語的同學們每樣食物與食材對應的名稱,最後,還要紀錄下食物的各種感官特色(以及大家的形容詞與感想)。我想,兩位同學在這次印尼行中快速累積的大量印尼食物語彙,應該也成為了他們關於印尼語非常深刻的初體驗。第二組負責紀錄每天的行程細節,並描述活動與各個地點或場域的特色,負責的欣儀與子馨,透過近乎精確的時間、軌跡與場域描述,讓這次行程留下了非常完整可以參考對照的細節紀錄。至於稍有難度的第三組,需負責行程中的人物紀錄與描述,該組的詩蕾與琬婷除了要紀錄每天我們在不同場合遇到的人、人物特色,還需要辨認人與人之間的關係。除此,每位同學都還需要進行每天的日記記錄。

抵達:瘋狂塞車與無止盡的等待

12月1日,在睡眠不足的清晨,我們一行總共十二人,以有點龐大的陣容,浩浩蕩蕩出發了。

抵達雅加達機場後,迎來的熱風,一如預期。我們與行李們,擠上小小的mini bus(圖一),一路直奔萬隆,普尼的家人們,在差不多的時間從普禾加多啟程,將與我們在萬隆見面。行前普尼已經警告過我們雅加達塞車的可怕狀況,所以行程中早已算進可能的塞車時間,誰知,我們來到的星期五,正好撞上了印尼連續三天的連假,家家戶戶的出遊行程,使得我們花了比預期又多了好幾倍的時間,一路從雅加達塞車到萬隆(下午三點從雅加達機場出發,直到晚上十一點多才抵達位於萬隆的住宿地點),隔天下午,我們隨普尼一家短暫走訪了鄰近的「水上市場」(floating market)後,再次從萬隆啟程,一邊塞車一邊緩慢前往普禾加多(從傍晚五點左右出發,直到隔天凌晨兩點半才抵達普尼家)。

僅僅兩天的時間,我們大概有將近一半都是耗在mini bus上,然後不斷看著手機中google map顯示的路程時間,很希望它從八到九個小時縮短一半(google map的路程地圖與所需時間,成為另一種銘刻空間感與時間感的方式)。這個破紀錄的塞車之旅,讓有些同學崩潰的想要馬上回台灣,曉萱則是在這幾天的日記中,提到我們透過塞車的身體感所體驗的印尼日常:「塞車塞到厭世... 進入一種以身體感知印尼日常的狀態,除了塞車還有身體塞在車子座位上的扭曲感…」。

印尼版「大地遊戲」

普尼家的小村落(圖四),把我們從城市的喧囂繁雜跟塞車的扭曲身體感帶到可以喘口氣的村落日常。在休息了整整一天後,普尼帶著我們開始了同學口中的「印尼版大地遊戲」(同學們用「大地遊戲」來稱呼校內行政程序的流程,即,需跑遍各處室闖過層層關卡集滿文件上的所有章)。我們逐一拜訪了地方教育署、三個我們預計進行捏麵人活動與攝影工作坊的學校,以及當地村長,向不同層級的「長官」們說明我們在這裡停留的時間、預計進行的活動與目的等,並請求許可,讓我們借用學校的課堂進行工作坊的活動。 在普尼的引領與說明下,未來兩天跑校活動的時間終於底定。而在這個過程中,村裡的大人小孩們似乎也開始認識我們了,除了小朋友們會在我們經過時揮著手發出過於熱烈的歡呼聲,大人們也常常在我們經過時笑著跟旁邊的人說著「台灣」什麼什麼的,可能相互間討論著這一群老是在日正當中時在外面漫無目的閒晃(jalan jalan)的奇怪台灣人。

大致確定了學校行程後,還發生了一件小插曲。在我們拜訪了教育署、以為行程已獲得幾個接見官員們的同意後,普尼在當天下午忽然又接到電話,原來是教育署長想要與我們見面、「談一談」。這樣的親自會面讓普尼非常緊張,導致我們也開始坐立不安,不知道事情是否會發生什麼變化。普尼於是希望我們在原先準備的資料之外,再增加一些「正式」文件來呈遞給教育署長,即使是中文也沒關係,只要有學校大的校印就好。然而,短短的時間內我們實在不知如何再多生出學校用印的任何文件。最後,以一種豁出去、想說看狀況怎樣再說的心情,我們在原先準備的英文版計畫與行程說明文件上,盡可能再增加更詳細的計畫內容與參與人員資訊(為了找到地方重新列印,曉萱與佳昇在大太陽下來來回回跑了好幾趟,但也因此認識了村中的其他新朋友,讓我們有了另一段驚喜際遇,請見下篇),然後,在署長再次指示會面時間後,兩位研究生、普尼與我,戰戰兢兢來到署長辦公室赴約。

相較於前幾次來到教育署充滿笑容的輕鬆氛圍,這天所有人都非常嚴肅,可能也是等待著不知會發生什麼預期外變化的緊繃情緒,讓我們幾個都笑不出來。署長以一種看起來相當威嚴的姿態,一面指示屬下在旁照相進行紀錄,一面開始詢問普尼的身份細節及與我們的關係,我接著遞上名片、學校錦旗,以及關於行程目的與內容的文件,簡單說明了一下,然後大家一片靜默,等候著接受裁示。署長研究了半天後,用還是很嚴肅的表情,開始說著很高興我們可以來到這裡,希望我們回去後還可以持續跟這裡的學校們保持聯繫、多多交流等的話語,這對我們來講簡直是個鬆口氣的大轉折。不能免俗的,署長接著指示要跟學校錦旗來張合照!整個氛圍瞬間轉為輕鬆,我們緊張了大半天的這一關,總算還是順利通過了(雖然在開心拍完照、說完再見的一轉身,我的包包順勢把署長桌邊一個瓷盤掃到地上打破了,害大家又緊張了一下,想說會不會再發生什麼轉折,還好署長大人說著沒關係,然後揮揮手,吩咐下屬來打掃 。這個意外插曲,在我們後來的討論分享中,其實覺得應該沒有想像中那麼嚴重與需要緊張,尤其,署長最後跟我們喬好的時間,是過了又一天,在我們即將離開那天的近中午。但在整個過程中,尤其,坐在辦公室中觀察著署長與普尼的互動與對話,著實讓我們體會到諸多細節顯現出的上下關係,普尼的緊張、慎重與小心翼翼,也呈現出這位「首長」在一般人民眼中不可冒犯的威嚴與階級距離感。會面結束後,我們一面趕著盤點學校需要的「計畫KPI」資料,還開玩笑的說著署長可能也跟我們一樣,有來自上頭的KPI壓力。

(未完待續)

P.S. 真的很謝謝一起完成這趟旅行的普尼、百騰、佳昇、曉萱、柏蓁、欣儀、子馨、詩蕾、琬婷、任婕、怡婷。

附錄:分組與個人紀錄摘錄

1. 行程記錄組

「12月1日,前往萬隆(15:00):沿途車流量大車速緩慢,車道相對台灣較小,比較常看見就是雙向各兩至三道,路上的車子較多是休旅車,沿路看見的遊覽車比台灣所看到的還要大台,路邊還有沒受圍牆阻隔的民宅,會有居民直接在高速公路旁販售水等商品,高速公路旁的房子比較破舊,房子周遭會有雞隨處行走。」(紀錄者:徐子馨)

「12月4日,拜訪村長(14:30 ):一到村長家,村長就拿出了花生和茶招待我們,茶的味道就和其他地方的差不多,剛剛好村長的桌子上有一包菸草,村長就示範了如何捲菸草,在印尼抽菸的比例很高,而印尼的煙價大約是台灣的三分之一,低廉的菸價也許是抽菸比例高的原因之一嗎?訪問村長當地外移人口比例、當地方發展、村長負責事務、文化等問題。」(紀錄者:徐子馨)

「12月5日:(8:00)前往幼稚園舉辦捏麵人工作坊,由普尼先解釋如何操作後,將我們團隊分成三組協助小朋友完成,由於是幼稚園小朋友,這次捏的是較簡單的哆啦A夢,示範基礎的做法後,再讓小朋友自由發揮創意。(10:00)回普尼家吃午餐,由普尼的母親為我們準備炒四季豆、炸魚、黃瓜等家常菜、還有蛇皮果等台灣沒有的水果。(12:40)出發前往加油站旁的小學。由於普尼臨時去火車站處理事情,因此原本希望由小朋友先表演爪哇傳統舞蹈樂曲,但顧慮到下午的太陽太大,因此改成先開始攝影工作坊,先將小朋友分組,由我們團隊一人帶一組進行攝影指導,結束後由小朋友表演爪哇傳統舞蹈,我們也加入一同學習、練習傳統舞蹈,並請我們致詞。接著進行捏麵人工作坊,捏了熊貓、小鴨等較多元且複雜的樣式。(15:00)跟著路人T去吃牛肉丸湯bakso,在回家的路上普尼去了電器行、團隊中有些人則去雜貨店晃晃,然後回家。路人順便來到普尼家作客,原來兩人是舊識,普尼邀請他進來聊聊、喝咖啡,一直到將近七點路人提議要約某位團員去Jalan-jalan。(20:00)市場purwojati買路邊攤的糕點當宵夜,並前往尋找看爪哇傳統藝術甘美朗樂團表演的地方。(20:30)終於找到看表演的地方,原來是一個基金會所擁有的場地,當地人定期聚集在此練習甘美朗的表演,當天剛好是練習的時間,在樂團演奏幾首樂曲之後,因為某一位我們的團員曾在系上學過峇里島的甘美朗,因此詢問當地人一些問題,原本預計要讓我們團員試著演奏,卻因時間太晚而作罷。(22:30)回家洗漱後睡覺。」(紀錄者:卓欣儀)

2. 人物紀錄與描述組

「下午我們到村長家,村長穿著土黃色的上衣,帶著黑色的帽子,帽子的邊緣有著金黃色線條,他留著八字鬍,坐在我們的前面捲菸,他先將菸草放在一張長方形白紙上,然後拿起刀削了一顆白色的圓球(好像是丁香),削完後,將白紙放在兩隻手的手心滾動,讓菸草與白色粉末可以被包起來,接著他一樣再拿起一張相同的長方形白紙,重複同樣的動作,包好後,他拿起香菸點火開始抽菸。普尼坐在村長的左手邊,幫忙我們翻譯,我們向村長提問很多的問題,像是晚上的守夜排班、當地的產業、當地到國外工作的人數以及要當上村長的條件等等。當普尼在幫忙翻譯村長的話時,村長俏皮的將已經燒到剩一半的香菸,用下嘴唇將香菸含在嘴巴裡,他表演了好幾次這個特技。在做訪談的途中,剛好有賣雞肉丸的小販在路上叫賣,村長詢問我們要不要試試看雞肉丸,我們答應後,村長就請我們一人吃一包雞肉丸,最後我們與他合照後離開。」(12月4日,紀錄者:蔡詩蕾)

「晚上剛好遇到禮拜時間,我們前往祈禱室,在祈禱室的外面觀察她/他們禮拜,從外面可以看到祈禱室的空間是有分開的,他/她們用一塊布將男人與女人的空間分開,女人們穿著長袖的長裙與比平常她們所帶的更長更寬的頭巾,但是她們並沒有將她們的臉遮住。等到她/他們禮拜完後,他/她們走出來,男人們的頭上都帶著被稱為是宋谷帽的帽子。我們與其中一個阿姨搭上線,她帶著紅色的頭巾,她邀請我們到她家,我們坐在她客廳裡,詢問她有關伊斯蘭教的一些規定,她細心的向我們講解齋戒月哪些時間可以用餐,哪些時間不能用餐以及祈禱室女人只能在房間的後面,男人則是待在房間的前方禮拜,還有星期一與星期四是她的齋戒日,她大概從早上四點進食後,就不再進食,直到大概晚上七點後才吃東西(時間因為忘記,有些不確定),我們在她的房子待一段時間後,就離開回到普尼家。」(12月4日,紀錄者:蔡詩蕾)

「晚上8:00,我們騎機車到雜貨店的附近聽一場表演,這場表演是甘美朗表演,所謂的甘美朗就是敲擊樂,可依曲目決定是否加上演唱者。而這天我們聽到的曲目前面有兩個人演唱。表演的地方長得很像飯店的大廳,雖然不能算是奢華,但是空間很寬敞,裏頭有10餘人彈奏著不同的樂器,有鑼、鋼片琴、鼓以及木琴類等等。由於我們在中爪哇,所以看到的是中爪哇的甘美朗,比起峇里島的甘美朗通常較緩慢和靜態。負責幫我們翻譯的人說他們每個月都會練習至少4次,因此我們這天看到的表演是他們日常生活中的練習。除了了解爪哇的甘美朗,這些演奏者也很歡迎我們實地敲打他們樂器,並且招待我們許多在地零食以及熱茶。在這邊我們待了2小時才返回去休息。」(12月5日,紀錄者:蘇琬婷)

3. 食物紀錄組(拍攝與紀錄者:任婕、鍾怡婷)

4. 個人紀錄與心得節錄

「在印尼,時間的尺度、身體的感受於我都是全新的,從我們前幾天和後幾天的移動當中,體會了著名的『塞車』,甚至還有因此而生的職業-在路上走動的小販,原本三十分鐘的路程就是可以塞到兩小時…而這樣時間、路程都長的旅途通常需要一位以上的司機來輪替,我們的兩位司機都是同行的移工的同鄉,在塞車的漫長的時間中,兩位司機在失去普尼這個聊天對象後,轉而和我這位說著破爛印尼語的外國人夾雜著英語對話,承襲著我暑假在印尼的另外一個地區班達亞齊的經驗,我開始和司機聊聊他們的家人、家鄉,但更多的是他們想跟我分享印尼的生活和文化,和沿路車上不間斷的特色音樂。某位司機告訴我,他雖然是司機,但是在家鄉也有種稻,所以沒有接案子的時候也是個農夫。……我也見識到了如何在車陣中殺出血路──給點小費,請人指揮交通,然後走人比較少的小路,我們終於在半夜離開了西爪哇,進入中爪哇後路馬上變爛,進入位於萬由馬士(Banyumas)的Purwojati村莊後,路更是坑坑洞洞,但我始終不懂給小費的標準是什麼,因為司機並不是每一個都會給,而我也不清楚這些半夜在路邊收小費的人具體的工作是什麼。」(卓欣儀)

「當結束普禾加多回到雅加達–一個金融中心與高聳大樓林立的所在,無論在視覺與身體感受上實充滿許多矛盾與衝突,特別是行經名牌百貨,總覺得十分格格不入。不僅只是前後到訪的城市樣貌的差異,連自己在其中的身份也顯得突兀。學妹說,去到雅加達的名牌商場,自己顯得好像窮人。但另一方面,在普禾加多,相較於當地居民的生活,我們所來自的台灣,在物質方面似乎又較為豐裕。這種離開習以為常的生活環境,所凸顯出來的身份/角色的交錯轉變,也是值得深思的部分。在一天晚上的田野觀察交流中,學妹說了一句令人印象深刻的話:『這幾天學的,感覺比這幾年上課學的還多……』,即便我們所經歷的,不全然是『印尼』的全貌,然透過自身所見所聞,切身的經驗,對學生、對自己而言都是真實的感受。而此行所見的『印尼』,是否能與在台灣所詮釋的『印尼』劃上等號,地方與國家,何者是被我這個外來者所認識的主體,這是我仍想持續保持探究的方向。」(陳曉萱)

『此次拜訪中爪哇普禾加多的田野調查時間共8天,我想從三個面向來梳理自己對普禾加多到西、中爪哇,再到印尼的感受。

首先是作為個人角色的「異已認識」,最強烈的感受莫過於「塞車」及印尼合作夥伴口中常說到的「OPEN」。前者表面上一般容易被認為只是印尼交通規則或政策,甚至基礎建設的不足或缺失。但若嘗試著將塞車現象與對『秩序』認知連結起來看,是否塞車其實正可延伸出「印尼人」如何理解和實踐「法律」?以及規則或規訓在印尼被實踐的樣貌,其實也反應出習慣於標準秩序社會的我(們)的感受正在被衝撞呢?後者則是常聽著從普尼口中說出「我們這裡比較OPEN」的字句時,一邊思考著他認知的這個「OPEN」是在呈現什麼樣語境下的意義?一邊也思考著我(們)可以如何理解他的「OPEN」?以及在普禾加多生活中實際可行的「OPEN」是什麼?還有以往我(們)偏見認為印尼的「不OPEN」與這個「OPEN」的對照是什麼?

其次在於「團隊」的面向,這次有機會以老師助理的角色一同協助執行田野調查,並輔助第一次進行田野調查的大學同學進入田野地。一方面的體會是已經時間短暫,再加上扮演具有協助性質的角色,其實自身關注的焦點是更多放在團隊運作與大學同學身上,真正放入田野調查的程度反而較低。另一方面也是因著助理角色的關係,進一步體會到溝通協助的重要與不易,從行前到田野期間;從團隊之間、團隊與印尼合作夥伴之間、或與當地部門、學校及居民之間,都會在對話過程中反應出文化、觀點、習慣差異下形成的錯焦或誤會,但這其實也正是再次提醒著人類學一直在討論「理解」如何可能的重要之處。』(劉佳昇)

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

劉堉珊 顛簸「跌」進中爪哇:「師生國際參與」參與了什麼(上) (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6663 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應