「我們一直都在」

蘭陽平原上的噶瑪蘭族

你可能知道,2016年,蔡英文總統選在8月1日「原住民族日」當天,以總統身份代表中華民國政府正式向臺灣原住民族道歉。但你應該不知道,早在25年前,游錫堃縣長已代表宜蘭縣政府肯定噶瑪蘭人的歷史定位以及對宜蘭開發的貢獻,並且為漢人在移墾宜蘭的過程中所犯下的錯誤,公開向噶瑪蘭族人致歉。

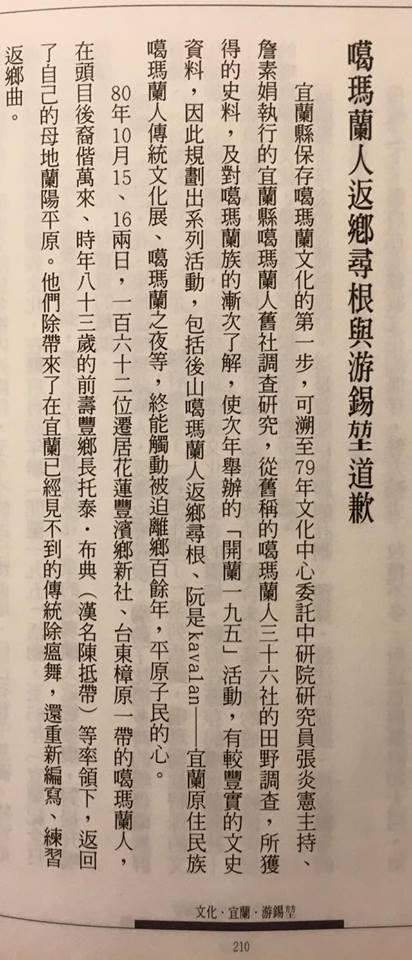

游錫堃向噶瑪族人道歉的歷史場景發生在1991年宜蘭縣政府舉辦的「開蘭一九五」系列活動,內容包括後山噶瑪蘭人返鄉尋根、阮是kavalan—宜蘭縣原住民族噶瑪蘭人傳統文化展,以及噶瑪蘭之夜等。當時噶瑪蘭復名運動起步未久,這次由宜蘭縣政府邀請的後山噶瑪蘭返鄉尋根活動,不但促進宜、花兩地族人的瞭解,縣長的公開道歉與眾人穿梭各部落的過程,也刺激了宜蘭原鄉族人的認同腳步。而後經過多年努力,國民政府終於在2002年認定噶瑪蘭族為臺灣原住民族第十一族。目前依官方統計,噶瑪蘭族約有1500人,主要分佈於花蓮和台東,宜蘭有噶瑪蘭族身份的只有十餘人,且均為花東回鄉的族人。

那麼,原來居住在蘭陽平原的噶瑪蘭族人呢?他們已經被「漢化」,消失在歷史洪流之中了嗎?我曾經也無知地這樣以為,直到今年八月初,因為原民會的「平埔族群聚落活力計畫」,我來到宜蘭壯圍鄉東港村的奇立板部落,開啟了不同的認知。

平埔活力計畫與奇立板的噶瑪蘭族人

由於近年來一波波平埔族群運動所造成的社會輿論與政治壓力,原民會在 2010 年設立了「平埔族群事務推動小組」,並在2012年比照「原住民族部落活力計畫」,開辦了「平埔族群聚落活力計畫」,徵選全台平埔族群聚落進行「部落營造」,執行至今已補助全國共25個平埔族群的部落。因政府仍未承認平埔族群之「原住民」身份,因此在計畫名稱上只能稱「聚落」而非「部落」,也不像原民部落活力計畫可補助產業發展,但這個計畫開啓了中央政府固定每年提供經費補助平埔族群進行有計畫的文化復振之政策,也讓過往被錯誤泛稱為「平埔族」的各族群/部落,有機會向大眾展現他們各具特色的族群/部落文化。

去年五月,奇立板部落的噶瑪蘭族人在91歲頭目潘英才帶領下,成立「宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會」,並於7月13日、14日重新舉辦在宜蘭平原已經中斷一百多年的海祭與豐年祭。此外,奇立板部落也在噶瑪蘭族潘朝成老師的鼓勵下,申請「平埔族群聚落活力計畫」並獲通過,於今年四月開始執行。

八月初,我因擔任平埔活力計畫的期中訪視委員,來到了奇立板部落的報告會場,在場的有部落營造員、計畫主持人潘子淦(同時是宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會理事長),陪伴顧問潘朝成老師、潘英才頭目,以及十多位族人。輔導團隊原促會的惠雯告訴我,因為奇立板部落缺乏公共空間,這個場地是族人為執行平埔活力計畫在田邊空地克難搭起來的,計畫中的各項文化課程也都在此進行,雖然是個很簡易的臨時空間,但族人來得相當踴躍也很認真學習。一開始,由年輕的部落營造員生澀地作計畫簡報,接著計畫主持人潘理事長上台補充,才一開口就眼紅哽咽了,他說:「等了三十年,終於等到這一刻……」。

雖然當天在奇立板停留只有短短兩個鐘頭左右,我卻被在場族人一再強調「我們一直都在」的言語和神情所震撼和感動,於是開始透過網路蒐集各項種資料與文獻,尋找「他們一直都在」的痕跡。

「三百多年來,我們一直都在這」

奇立板位於今宜蘭縣壯圍鄉東港村,蘭陽溪下游濱海沙丘內緣,社名 “Kirippoan”原意為「沙」或「海墘」,頗能反映出當地之環境特色。東港村從清朝、日治至民國67年3月之前,皆以「廍後」為庄名或村名,迄今仍維持廍後、頂社、下社三個聚落形態,其中的頂社即過去史籍記載之蘭陽溪以北20所「番社」中的「奇立板社」。身為噶瑪蘭族文史工作者,同時也是慈濟大學傳播學系助理教授潘朝成,回溯奇立板既往的歷史,直指這是一個相當強韌的部落,早在荷蘭時代就已經存在:

經過300多年的歲月,歷經漢人的掠奪、清代的統治、日本跟中華民國的治理,現在奇立板社一如當年荷蘭地圖上所標示,仍在原本的地方、保留原本的社名,令人感受到強烈的生命力。

(資料來源:https://insight.ipcf.org.tw/article/209 )

「噶瑪蘭」一詞意指「居住在平原上的人」,是蘭陽平原上原住民的集合名詞,在十七世紀以「Cabalan」或「Kavalan」等不同拼音出現於西班牙和荷蘭文獻,或以「蛤仔難」、「甲子難」、「蛤仔灘」等中譯被紀錄於西方與中國地圖。荷蘭東印度公司統治台灣時期,以地方會議制度管理原住民,將台灣區分為南路、北路、淡水、東部四個集會區,噶瑪蘭屬於淡水區,因所在地遠離勢力重心,參加地方集會的村社代表不多,也大多未繳納貢稅。不過在荷蘭人調查資料中已對有蘭陽平原的原住民村落有相關描述--大致有45個村(奇立板名列其中),以蘭陽溪為界,分散於低濕平地或海岸沙丘上,人數約有萬人,過著漁獵、採集、遊耕的生活。

清朝對於噶瑪蘭人的記載則始於1685年《臺灣府志》中的「蛤仔灘三十六社」,到了1788年的《乾隆臺灣輿圖》,首次列載「哈仔蘭三十六社」之社名,「奇立板」為其中之一。「哈仔蘭(噶瑪蘭)三十六社」之說,雖與實際的族群、村落數不盡相符,卻從此固著成為蘭陽平原原住民的基本敘述單位,並被化約為單一族群,影響至今。

到了日治時期,人類學者伊能嘉矩於1896年7月開始進行北部、東北部平埔族群部落之實地踏查,在宜蘭城停留期間,採集了「三十六番社」的社名及社名意義。今日通用的噶瑪蘭十六社地名名稱,多沿用伊能所採集的版本,同樣地,「奇立板」也在其中(見下圖)。

不過,在台灣成為日本版圖之前,因為十八世紀末至十九世紀初漢人的入墾,蘭陽平原上的噶瑪蘭部落和人口均經歷了相當大的變動。1796年,吳沙率領漢族漳、泉、粵約千人,從烏石港附近登陸,在頭圍建立第一個據點。1802年,漢人組成「九旗首」,率眾進攻五圍成功之後,漳、泉、粵各籍人士各分得土地,同時,當年隨吳沙入蘭的青壯鄉勇亦分得「民壯圍」作為酬謝,即今日奇立板所在之壯圍鄉。根據1808年楊廷理的調查,當時溪北地區漢人已聚居形成五所土圍、二十三處民莊,與噶瑪蘭村落錯落相處,男女丁口約二萬人,墾成田畝達八百餘甲,其中「民壯圍堡」的「奇立板民莊」,就是鄰接奇立板社所建立之漢莊。

1810年清政府將蘭陽平原納入版圖,地名從「蛤仔難」改為「噶瑪蘭」。相應於漢人入墾及街莊聚落的形成,噶瑪蘭人在漢人的平原發展達到飽和之際─即1830-40年間,也開始展開境內、境外的遷徙行動。部分族人遷往三星、蘇澳等地,部分族人則以舟船南下花蓮,試圖開拓新天地,最後在奇萊平原太魯閣族與撒奇萊雅族領域之間的空白地帶建立數個聚落。這批東遷族人以加禮宛社人數最多,被統稱為「加禮宛人」,1878年,加禮宛人聯合撒奇萊雅人對抗清軍(即「加禮宛事件」),遭清軍嚴懲與流放,除了加禮宛本社仍是據點外,有更多族人往南遷,進入東海岸與花東縱谷,建立獨立村落,或寄居、混居於阿美族部落。

不過,仍有噶瑪蘭部落留在原鄉原有的位置上,至今未曾遷移,奇立板即是其一。

馬偕與噶瑪蘭

世居於今日壯圍鄉東港村的奇立板社,儘管經歷過不同外來政權的殖民和政策打壓,語言、文化、信仰經歷相當大的轉變,但三百多年來仍舊堅持留在祖先的土地上。十九世紀期間,改變宜蘭噶瑪蘭族人生活面貌的外族,除了前來開墾的漢人之外,還有帶著基督教福音來的西方傳教士,在台灣基督長老教會的宣教史上,奇立板也沒有缺席。

1873年10月,馬偕(George Leslie Mackay)首度造訪宜蘭,至1882年止共七度造訪,主要對象以漢人村落為主,1883年馬偕再度來到宜蘭,轉以噶瑪蘭族為傳教對象,總計從1883 年到 1990 年,馬偕於噶瑪蘭地區共建立34間教會,其中28間為噶瑪蘭族教會、6間為漢人教會。奇立板教會為1883年第一批設立的14間教會之一,到1891年截止,受洗人數為136人。

馬偕逝後,至1904 年時,噶瑪蘭地區由其所建立的噶瑪蘭教會超過一半已經消失,僅剩下包含奇立板在內的15 間教會,如此光景大致維持至1910 年。1913 年再次重整後,僅剩下打馬煙、番社頭、武暖、宜蘭街教會、南方澳等5間教會,新增了利澤簡教會。至 1923 年時,則僅剩下宜蘭街教會(以漢人為主)與利澤簡教會,其他屬於噶瑪蘭人的教會已經完全消失。

雖然蘭陽平原上的基督教力量隨著馬偕的逝世而衰微,但馬偕對噶瑪蘭人的影響卻透過其他層面留存至今。馬偕於宣教期間有意識地採集噶瑪蘭服飾、文化標本約40多件,包括新娘盛裝禮服、瑪瑙豬、香蕉絲織布、宗教祭儀等用具;馬偕的日記不僅記錄宣教歷程,也是研究噶瑪蘭信仰、生命禮俗等社會文化史的重要資料;他與學生留下的影像,更是噶瑪蘭族人在歷史上的首度「現身」。

馬偕拍攝的這張「噶瑪蘭織布婦女」(見下圖),是目前唯一一張可以清楚顯現噶瑪蘭女性傳統服飾的圖像,照片中的女子名為偕阿云,父親偕阿篤,是打馬煙社頭人,因馬偕為其拔牙而信教,並捐出自己的房子做禮拜堂。1884年馬偕為培養臺籍女性傳道人員,成立了「淡水女學堂」,是臺灣新式女子學校的濫觴,第一屆共有45名婦女入學,大半是來自宜蘭的噶瑪蘭人。馬偕曾叫偕阿云招募女子上淡水女學堂,她也在女學堂擔任舍監多年。

除了在噶瑪蘭原鄉建立多所教會之外,花蓮平原的加禮宛五社,亦是馬偕積極傳教的對象,1890起連續三年都前往花蓮巡視。馬偕去世後的第六年(1907),加禮宛教會(今花蓮港教會的前身)成立,首任傳道師為偕八寶,乃日後噶瑪蘭復名運動關鍵人物偕萬來的父親,其和奇立板部落也有所淵源。《馬偕施洗簿》收有奇立板社的記錄,馬偕於1883年8月19日在奇立板設教,隔年2月19日首次舉行施洗,受洗者有40名,包括偕八寶的祖父武台和父親九脈(見「教會史話」:http://www.laijohn.com/book7/664.htm )。武台和九脈父子皆曾擔任過噶瑪蘭族貓里霧罕社頭目,而奇立板和貓里霧罕社同位於今宜蘭縣壯圍鄉東港村,乃頂社與下社的關係。

不被承認為「噶瑪蘭族」的噶瑪蘭人

自1980年代初期,花蓮新社部落耆老偕萬來即開始回到宜蘭尋找族親。1987年11月23日,當時的臺灣省立博館以向豐濱鄉公所借展出土岩棺之名義,在臺北新公園舉行「豐濱之夜」,邀請新社、立德兩部落族人參與歌舞和祭儀展演,當天演出造成各界嘩然與震驚,因長期被誤認為「漢化至深而消暱」的噶瑪蘭族,竟能有一大群人流利使用族語,更重要的是,當晚偕萬來與族人大聲疾呼,要求政府承認噶瑪蘭族為臺灣原住民族,正式揭開族群復名運動起點。

1990年代,噶瑪蘭族人透過各種公開場合呈現kisaiz祭儀歌舞、語言、故事、服飾,以及香蕉絲編織工藝等,再再表現噶瑪蘭族特有的文化,以具體行動證明噶瑪蘭族存在的事實訴求復名。經過多年的努力,政府終於在2002年年底認定噶瑪蘭族為臺灣原住民族第十一族,但受限於「原住民身份法」,原本不具備平地原住民身份的族人無法恢復族屬,尤其以原鄉宜蘭的族人居多。

為何出現如此「一族兩治」的現象呢?清治與日治時期,噶瑪蘭族曾先後被劃歸為「生番」、「化番」、「山後生番」、「熟番」和「平埔族」。戰後,國民政府將原住民分為九族,並依居住地性質分為「山地山胞」與「平地山胞」,此分類未將平埔族人納入考量,噶瑪蘭族因而未被列入法定分類,在族群身份上成為「漢人」,或如花東族人因與阿美族通婚、混居而登記為「平地山胞」,只有後者能回復「噶瑪蘭族」身份。

除了上述「原住民身份法」的限制外,外界也常以「不會說族語」、「失去傳統文化」、「已漢化」等來解釋宜蘭噶瑪蘭族人不能獲得原住民身份的原因,因此去年奇立板部落重新舉行中斷百年以上的海祭與豐年祭,除了向外界宣告「我們一直都在」,也是以實際行動向外界展現他們找回文化的決心。

(https://www.facebook.com/kavalanyilan/posts/502496540594326)

其實早在三十年前,奇立板族人便參與了噶瑪蘭人復名運動,並積極對外發聲,而非外界所認為的族群認同已消失,或是無聲隱匿地存在於漢人之中。奇立板的潘英才頭目,在1991年宜蘭縣政府舉辦的「開蘭一九五」活動中,熱情接待第一次造訪東港村的後山噶瑪蘭族親,1993年8月他也號召當地潘姓族親回訪後山族親,一起參加新社噶瑪蘭中斷多年之後第一次復辦的qataban(豐年祭),並於1995年底,向民進黨總統候選人彭明敏陳情,爭取認定噶瑪蘭族為原住民族,被偕萬來的女婿楊功明在其碩論中譽為宜蘭噶瑪蘭族親的代表人物。在社團法人宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會臉書粉絲頁的置頂貼文中,潘英才頭目如此說:

為了回應我們噶瑪蘭血緣的呼喚,為了讓我們下一代的孩子能知道自己是誰,不再因為自己的血源被排擠被壓迫而害怕承認自己是誰,我們奇力板社決定站出來成立「宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會」,同時將於2019年7月13、14重新恢復舉辦在宜蘭平原已經中斷140年的噶瑪蘭祭典,我們期盼這是一個起點,一個重新恢復我們宜蘭平原上噶瑪蘭族民族自信心的起點。

誠摯地希望宜蘭平原上三十六社的噶瑪蘭族親,勇敢的現身與我們聯繫,加入協會,也在今年七月跟我們同心協力一起恢復中斷140年的噶瑪蘭祭典。

(資料來源:https://reurl.cc/Q379qM )

這些話語不是老頭目於去年豐年祭舉辦之前突發的感慨,而是已經累積了三十年的沉痛呼籲,我終於懂了那天平埔活力計畫期中訪視時潘理事長哽咽著所說的話:「等了三十年,終於等到這一刻……」所蘊含之意義。雖然至今政府仍未承認奇立板族人的原住民和噶瑪蘭族身份,但透過原民會的「平埔族群聚落活力計畫」,他們不但可以努力找尋、復振失落的語言和文化,同時這也是他們首次可以在官方場域裡,以「噶瑪蘭族」之名向大眾現身的機會。

僅以此短文,獻給前天(8月22日)剛舉辦復振後第二次豐年祭的奇立板部落噶瑪蘭族人,台灣社會對於這塊土地的歷史和族群還有太多的不瞭解,而我也仍在這條未竟的道路上繼續努力。

<參考資料>

李素月《Kavalan aimi(我們是噶瑪蘭)──噶瑪蘭族復名運動30年》,宜蘭

王政文〈清末噶瑪蘭基督徒與漢番社會網絡〉,《民俗曲藝》195期。

詹素娟〈歷史轉折期的噶瑪蘭人──十九世紀的擴散與變遷〉,收於臺灣省文獻

潘朝成(Bauki Angaw),〈從掠奪、離散、認同、復名到主體建構〉,《原住民族文獻》第19期

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

邱韻芳 「我們一直都在」:蘭陽平原上的噶瑪蘭族 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6833 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應