久別重逢的「日常」與「非常」

記2021年臺灣國際民族誌影展之觀影歲月

今年的兩位焦點導演-臺灣的蔡政良和加拿大Inuit因紐特族Zacharias Kunuk 導演,也都交出新舊作品,帶著我們走過觀影歲月與時間的軌跡。

阿良的《阿美嘻哈》(2007) 是他讀博班時,交給胡台麗老師的課堂期末「作業」,這個作業胡老師給了99分,因為阿良把「作業」當「作品」拍,這樣的態度與經驗,也是他教給學生和現場觀眾的建議。從博士生到大學老師,阿良的新作《返潮彼時的生與死》(2019)從歡愉揉雜的豐年樂舞,以人物訪談敍事的風格,轉為海洋潮起潮落與生和死的交織迭替,人不再是鏡頭的焦點,帶著阿美族的生態觀與masi’ac也引領我們思考時間洪流下離與返間,文化與生命的意義。

2018年在巴西見證阿良和舒米恩跳入亞馬遜流域上自在優游的經驗,加上幾次在阿良都蘭家中享受他下海打魚的戶外海鮮饗宴,很清楚的知道,正是生活在部落累積的文化,年齡階級的責任和使命感,共創出這位「海教授」多重的感官經驗,才能拍出都蘭阿美人對海和潮,生和死的理解和文化的厚度。海,已是阿良生活的日常。

而神級的加拿大因紐特Zacharias Kunuk 導演,2001年Atanarjuat: The Fast Runner《冰原快跑人》的族語劇情片,開啓民族誌電影更寬廣的視域,也給原住民的電影工作者極大的鼓舞,這部根據因紐特族傳說所拍攝的劇情片,因為歷史考查及部落族人的全心投入,也能展現民族誌從飲食、服飾、語言與生態環境的「寫實記錄」。赤足裸身在冰原上奔跑,如此「非常」的行徑,如果沒有足夠的求生意志和勇氣,如何可能?20年過去,Kunuk回溯,不卑不亢的認為:「自己族人的電影,自己拍。果真也不錯。」

2019的 One Day in the Life of Noah Piugattuk《諾亞.皮加圖克的一天》,展現加拿大因紐特族原住民生命記憶中出門狩獵與白人官員相遇的一天紀實與其族人所面臨的困境與挑戰。一天的「日常」,將會是幾世代的「非常」?影片中透過翻譯與加拿大官員沒有「對焦」的對話,道出跨文化相遇不同語言和意識形態溝通的困難,以及原住民被迫遷徙,離開土地的生活離散與原住民面對不同宗教的困境。當由諾亞.皮加圖克的侄子飾演的諾亞.皮加圖克轉問加拿大官員:「如果請你搬來我們這裡居住,你願意嗎?」沒有了土地和生活方式,接受「教育」的原住民下一代,還會有什麼?而影片最後一幕,真正的諾亞‧皮加圖克(1900-1996)在定居地的録音室留下的真實畫面,Noah藉由歌聲,唱出對冰原雪地的思鄉之情,也令人動容。

回到自己做為觀影人和映後座談主持與口譯,能有幾天連續的看了32部影片,真的是忙碌學術生活的「非常」。然而,大學,硏究所唸外文,到英國讀社會學,看電影,說電影、分析與討論影片,是我學生青春歲月最喜歡的「日常」。

讀碩士,開始出國旅行,對異文化的認識與理解,除了視覺外,有更多元 "Being There"的身體感,也開始對「實境的」跨文化接觸,有更多的實際體驗。碩士論文選了華美文學,聚焦女作家-湯亭亭的《女鬥士》 (Maxine Hong Kingston’s The Woman Warrior)來討論說故事和寫故事,如何能在美國的主流社會破寂而出,建構出少數族裔和女性的文化詮釋權與自我認同。

當時,為了強化我對華美文學背景的認識與資料的收集,研三我有一整學期每周從沙鹿搭火車北上,再換公車坐到輔大聽Brother Kross 的「華美文學」課程,跟著課程讀了不少華人移民的書寫和史料,也對華美文學的類型、脈絡與代表作家有更深刻的認識。原來歴史和文學可以如此的「血淚」交織。這個時期的我,也慢慢明白,紀錄片的銀幕,讓我人在臺灣,便能穿梭國界、族群,看見更豐富的世界、文化與人生。我也開始大量的藉由影像與紀錄片來認識臺灣和多元的議題。

當研究生時我住沙鹿,小鎮在地人説的台語,有些特別的海口腔,對「讀冊人」還是很敬佩。畢業後,我繼續留在有人情味的沙鹿居住,搭校車去五專教英文。我有時也騎單車到學校。因為腳踏車,也認識了從捷安特巨大退休,開車店的潘明燈大哥和他的家人。

潘大哥修車技術好,人又熱心,不只賣車,早在90年代也組「鐵馬遊」,推無碳之旅,用腳看臺灣。和潘大哥的腳踏車隊,一起在假日清早騎車出遊,成了我周末休閒的「日常」實踐。那時,《練習曲》尚未上映,臺灣的腳踏車休閒運動才正要流行起來。潘大哥也帶著大家參加單車比賽。我的一生唯一的越野挑戰賽,就是在那時參加的。完全沒有比賽經驗的我,竟然可以飛越鴻溝帶著登山車在空中挺進!那真是「非常」無畏無懼的青春!

後來我搬到東海國際街,繼續在專科教書,需要單車維修保養,還是到沙鹿找潘大哥。背著背包去旅行是我不用教書做研究,寒暑假的「日常」。94年暑假在歐洲看上班族從容優雅的騎單車上下班,95年初冬在尼泊爾遇到一群騎著單車旅行的歐洲人,我知道,單車是交通工具,也是休閒實踐。

一年一年,周末騎車的人多了,臺灣的單車熱也慢慢興起。1999年我離開臺灣到英國讀書,我沒有帶電鍋,但帶了我的「紅龍」登山車,一起開始異鄉留學的日常生活。在蘭大,我和友人也常帶著單車去湖區騎車健行,也把單車放車頂,跨海到愛爾蘭騎車環島露營。

2004來東華教書,我沒買車,「紅龍」從蘭大海運回臺灣,跟我上下學。也帶我去看鹽寮看海,去鯉魚潭健行。超過20歲的「紅龍」目前還是在我的日常生活一路相伴,佔有重要的一角。

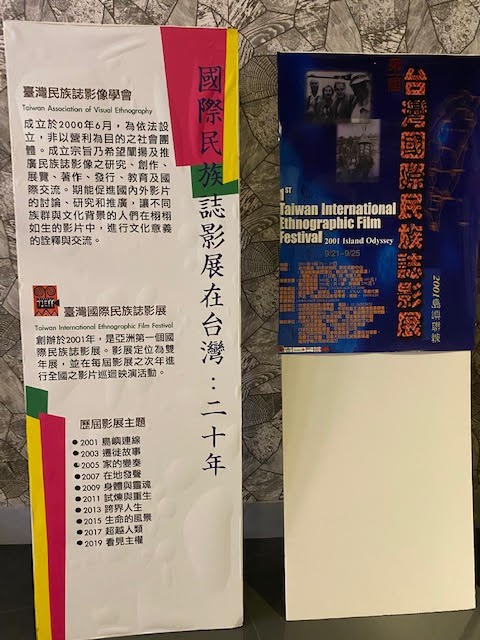

走過歲月,至今我仍然在鏡頭下,字裡行間,努力尋找象徵符號、文化價值和社會變遷的意涵。我這個澎湖長大的孩子,旅行50多個國家,也跟著影展一起走過20年。觀影歲月,似水年華,今年能在銀幕上找到20多年沒見的好朋友,果真是人生「非常」中的「新日常」。回到花蓮,如常人生,在上課與下課之間,臺灣國際民族誌影展,要再等兩年,滿心期待。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

葉秀燕 久別重逢的「日常」與「非常」:記2021年臺灣國際民族誌影展之觀影歲月 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6897 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應