人類學 feat. 發展研究

殖民批判與人文關懷

人類學與發展研究的邂逅(老派)

人類學與「發展研究」(Development Studies)是相愛相殺的兩個學科。用這麼灑狗血的句子開頭是有原因的:筆者還是熱血大學生時,曾關注某地建造大型國家水利建設的案例,學界、外來和部分在地知識份子傾向反對此開發計畫,但同時也有在地居民因產業發展願景表示支持。兩造間發生衝突,一方致力保存文化資產,一方認為提升經濟、生活水準對其而言更重要。為更理解不同行動者交織出的複雜網絡,筆者碩士時期開始接觸「發展研究」,學習人類學對國際發展論述、組織、政策的反思。學歷上多了「發展研究」,對本業是人類學學徒的筆者而言有個好處:終於找到比「人類學」更少人聽說的學科了。每每提及「發展研究」,聽者反應幾乎都是:「那是什麼啊?有這個科目喔?」有相關背景的人可能會問:「喔~是關於什麼的發展?族群發展?都市規劃?地方創生?」更有一些人看起來心照不宣,但原來想到了「兒童發展心理學」、「發展主義不顧公義」之類的概念。

碩士畢業後,許多當時的同儕加入了國際組織,筆者則在博士班田野中遇到一位報導人,曾參與某知名NGO在另一個國家的發展計劃(組織名稱與地點必須隱去),後來辭職回鄉務農。某一次一起蹲在田中拔雜草,她向我分享當時工作心得:「當地人太沒知識沒遠見,怎麼可以想著賺錢、現代化呢?這樣他們的文化就會流失啦!」這令筆者想起前述案例中,認為自己沒有義務擔任文化資產守護者並犧牲改善生活品質機會的那一方。還有一次,場上有不同國籍人類學家與發展研究學者正在對話,有位發展研究學者問道:「人類學家既然有這麼多意見,怎麼不出來提政策建議呢?」面對諸多智識上的挑戰,筆者希望藉此文理一理這兩門交纏又互斥學科間的關係,並試圖聊聊發展研究除特定學術社群外,在台灣不太為人所知的原因。「發展研究」究竟算單一學科或跨領域範疇仍眾說紛紜,但囿於篇幅,本文將不就此多著墨。

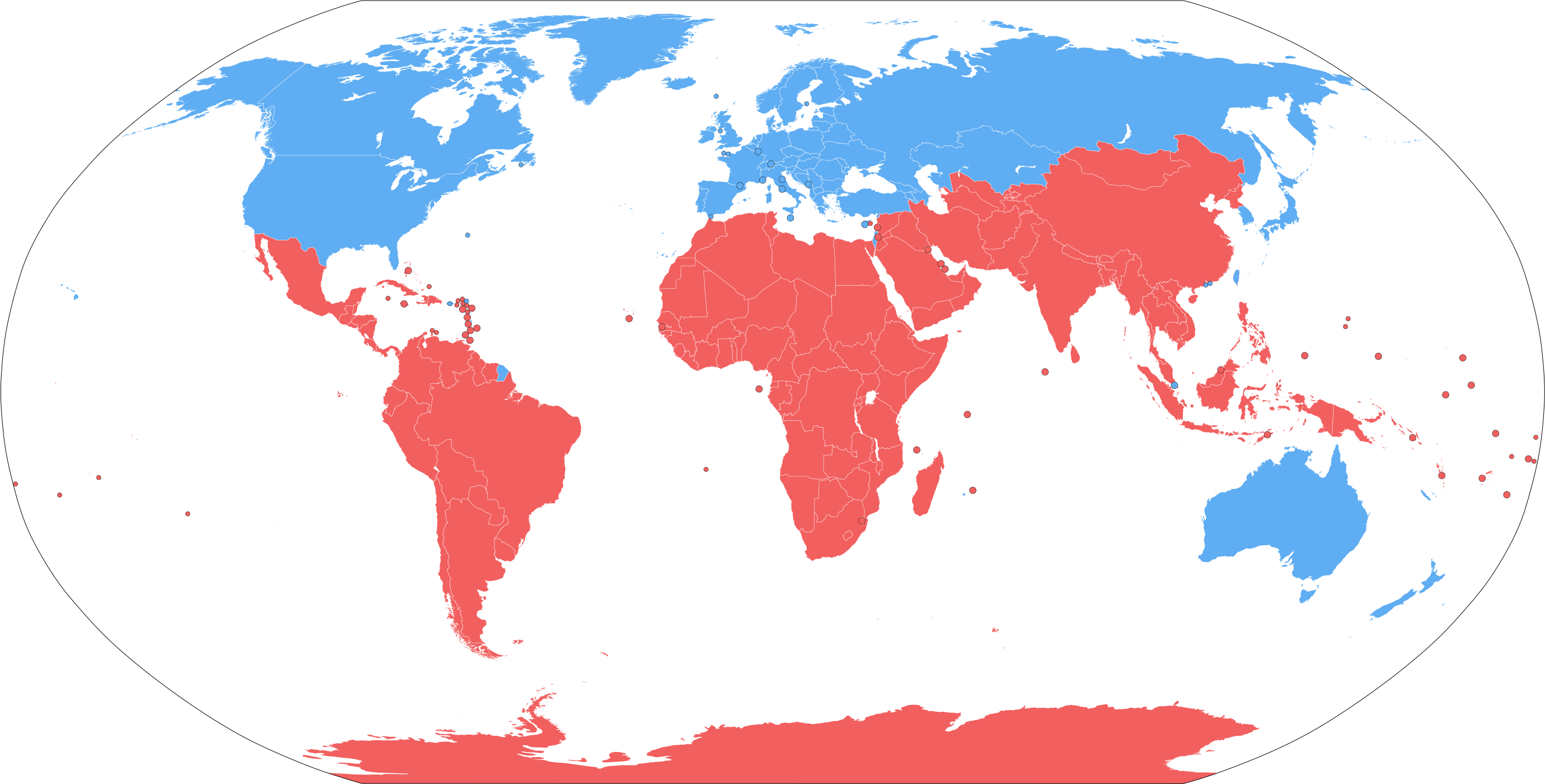

人類學與發展研究共舞的場合有點像五光十色的深夜店鋪,華燈初上(不是劇名)、百花齊放、錯綜複雜,而非一目瞭然。人類學學史中有「發展人類學」這個次領域,然而,中文詞彙「發展人類學」有不同英文翻譯,連結到迥異的學科本體論(學科自我認同、定位)與知識論(學科獲得知識、認知世界的取徑與邏輯)。「發展人類學」若翻譯為Development Anthropology,呼應了源自北美的「應用人類學」(Applied Anthropology)典範,「發展」作為學者社會實踐目標,運用人類學知識與技藝促進相對弱勢或邊緣社群、地區、族群、種族、國家之生活品質提升及文化延續。「發展人類學」若是對應Anthropology of Development,則以「發展」為研究議題,採人類學作為批判分析視角,檢視上述倡議、政策、行動的影響、實行情況、背後邏輯,關注範疇從單一社群、地區、族群、種族、國家,擴及國際競合框架下,「開發中國家 vs 已開發國家」、「第三世界 vs 第一世界」、「全球南方/南營(Global South) vs 全球北方/北營(Global North)」、「富裕國家 vs 貧窮國家」間的歷史糾葛、經濟連帶、地緣政治、權力關係,並重新思索此框架下「發展援助」的正當性,甚至此二元對立世界觀的適切性(囿於篇幅及考量行文方便,下文將保留這些分類標籤)。由於指涉不同意涵,Anthropology of Development會譯作「人類學與發展」,甚至英文語境中也直接將兩者並置,寫成Anthropology and Development。為不致失焦,本文將採取此立場,將人類學與發展研究雙線並行呈現,並與「發展人類學」區分。雖然著名的哥倫比亞裔美籍人類學者Arturo Escobar於1990年代提出這個區分已經過時,但對照世界今日發展,釐清兩者內涵或許別有新意,甚至更形重要。這要從兩者共有卻也相互矛盾的學史軌跡說起。

人類學的殖民批判

話說,人類學、發展研究原初、核心的交集點是殖民歷史。二十世紀上半葉前,人類學知識生產與殖民主義密不可分,人類學家遠赴殖民地了解當地生活方式、社會關係,以便殖民母國政府統治。即便不以服務殖民政權為目的,仍經常需藉助國籍、專家身份、及政府提供之研究經費完成田野調查。在此時期,人類學一度被視為毫無懸念、「實用」、「應用」的學科,並與後來出現的發展研究相輔相成。

然而,這一段被形容為「為殖民主義服務」的歷史,反襯人類學對「異文化」好奇、理解「他者」的中心關懷,塑造出極為重視反身性(reflexivity)的學科特質。兩次世界大戰後世界局勢鬆動,隨著殖民地獨立運動全球湧現,帶有濃厚反思(reflection)意味的新思潮風起雲湧,諸如由功能論、結構功能論、結構主義轉向關注符號、象徵、變遷、衝突;直搗權力結構、社會秩序、文化/身份邊界的鬆動;過程學派、結構馬克思主義、女性主義批判、後現代轉向、詮釋論、重新檢視文化再現甚至「文化」概念本身;對個體認知及心理的研究進一步挑戰了社會文化「體系」,文化相對論、反省歐洲中心論;世界體系、政治經濟學、乃至全球化情境。

至此,人類學從攜手發展研究針對地方經濟、社會、文化提出發展方案轉向新問題意識,試列舉如下:以往以經濟發展為依歸的發展計畫為何不成功?各地社會組織、風俗、政治結構、技術水平、生活樣態大異其趣前提下,發展計畫之邏輯是否仍一體適用?發展援助是否能送達真正需要之處?「發展」是一個平順、和諧、皆大歡喜的目標,或其實是牽涉權力角力與利益衝突的過程?而積極參與經濟、工業、技術發展又是否會引發對當地造成不可逆影響的倫理困境?若再後退一步,「發展」必須以經濟成長為依歸嗎?當地人真正關心的事與真正需求為何?到這步田地,人類學似乎與發展研究暫時分手了,相對於發展研究被視為應用性的領域,人類學後退到提出理論、分析、批判的位置。

發展研究的人文關懷

發展研究源頭其實與人類學相似,對古典發展研究而言,這是屬於菁英、已開發國家的學科,「研究客體」為不熟悉的地區或人群,研究者從第一世界國家出發探索第三世界國家。此分類架構下,南方國家被貼上貧窮、平均壽命短、戰亂、政權腐敗、產業蕭條、基礎建設不足等標籤;北方國家則被認為奉行資本主義、新自由主義、或自由貿易精神,政權形式偏向民主,並掌握尖端與資本密集科技、技術。由此,「發展」的操作型定義可簡略歸納為「嘗試除去通往經濟成長、物質繁榮的一切障礙」。古典的發展研究相信,必須由具有政治、經濟力量的團體,例如各國政府或國際組織(聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織等),由上而下主導方有成效。由於認為只有經濟、生活水準相對落後的國家或地區才需要「發展」,發展中國家或全球南方理所當然成為關懷重點、研究客體。已開發國家提供開發中國家發展援助,也成為國際關係談判桌上重要的一環,包括實質協助(人力、資金)或政策、技術建議。由於發展研究傳統上是屬於第一世界國家的學門,臺灣在主權狀態尚未正式獲得國際認可,又自我定位、被定位為非先進國家、甚至前殖民地狀況下,發展研究領域似乎與台灣脈絡風馬牛不相及,這些恐怕便是發展研究令人感到陌生的原因。

發展研究雖是因應後殖民社會而浮現的學科,但一開始並未突破、反而再製了殖民結構,視「發展」為線性、中性、可參照與測量的概念,而已開發國家(尤其是較早工業化的歐美國家)為開發中國家的模範。二戰到1980年代間的發展研究,認為開發中國家仰賴以下政策:資本積累抵抗貧窮、擺脫會「扯後腿」的傳統社會規範與文化體系(例如認為佛教、印度教教義與現代科學、科技、進步思想相違背)、促進現代化與展業升級(從農業社會轉型為現代化、都市化的工業、商業、服務業經濟體)、強化教育與基礎建設、提倡土地改革、吸引外資與跨國合作、導正脆弱或崩解中的國家體制。

然而,1980年代後發生的故事一步步促成了發展研究典範轉移,包括「亞洲四小龍」經濟奇蹟、中國與印度崛起、金融危機、環境議題、開發中國家實施的政治、社會、產業結構轉型不見成效、資本主義制度下勞力剝削產生社會不平等與階級矛盾、經濟發展指標無法反應草根社群生活品質、性別不平等造成教育、土地、社會參與權落差、開發中國家對已開發國家經濟依賴越發嚴重等狀況。來自第一世界的計畫制定、執行者以自身視角為基礎,其立場、慣習可能與欲實施計畫的地區、人群大相逕庭,造成既有邏輯經常碰壁,原本以為設計嚴謹精良的發展計劃,實施結果卻往往不如預期,導致意想不到的反彈與反效果。例如加深開發中國家對已開發國家消費的依賴,同時強化全球北方國家對全球南方國家原物料及一級產業(例如農業)的依賴;又例如不同國家從事同樣職業、職務的受雇者,卻獲得不同水準薪資與生活品質。[1]學者也發現,以往用來檢視發展程度的巨觀數值、標準(例:人均GDP、平均壽命),無法揭示群體內部差異,因此容易忽略某些問題,有加劇既有權力與資源配置不平等的風險。

基於對上述挑戰的認識,發展研究開始強調人文關懷,以Human Development稱之,反思同質化、由上而下、只關注經濟面向的發展範式,並將檢討範圍擴及殖民主義、文化帝國主義、社會菁英把持土地或其他自然資源的情況、全球佈局的產業供應鏈及自由貿易帶來經濟依賴與資源分配失衡、國家角色、戰爭或不完善的官僚系統與制度帶來的問題等。新典範視食物、水源、居所、教育、社會安全、交通、參與決策權利為基本人權,重新衡量、重視在地社會規範與價值觀,並強調環境影響敏感度。具體而言,學科視野從經濟發展擴展到健康、教育、性別平等、文化資產、環境、人權等議題。從聯合國2000年提出的8項「千禧年發展目標」(Millennium Development Goals,簡稱MDGs)到2015年倡議的17項「永續發展目標」(Sustainable Development Goals,簡稱SDGs),即可觀察到關注議題更為細緻、深入,例如醫療與貧窮議題外增加了對「福祉」(well-being)、心理健康的關注;環境與農糧議題也細分為應對氣候變遷的行動、乾淨水源與衛生系統、能源民主化、環境正義、反思城市現有生活模式、負責任消費與生產、人與土地的關係等;經濟發展相關議題也注意到提升工作環境、注重和諧、社會正義、創新等。

人類學與發展研究重新相遇

上述典範轉移最重要的一個特徵為,第一世界開始與第三世界的發展研究學者、政策制定者合作,並整合人文、社會學科研究方法與洞見,分析、考量不同社群、區域、國家之文化、歷史、社會、政治、環境脈絡,試圖找出小規模及客製化的多元發展可能性。

今日出現越來越多由下而上、納入NGO作為中介角色、關注個體與在地小規模群體生活境況及主體性的「參與式發展」倡議(Inclusive/Participatory Development)。這類主張源自1970年代中期湧現的反戰、解殖、爭取公民權、女權、原住民主體性、環保的思潮與運動,反思過去忽略的國家內部資源分配及權利不平等、官僚體制問題。強調少一點教條、多一點方法與行動,提倡透明、雙向互動的溝通方式與決策過程,不再以專家意見為圭臬,呼籲納入原住民知識與俗民論述。「參與式發展」漸受重視同時,也出現反面意見,例如認為該範式過於理想化,因去中心而無法有效規劃執行方案與行動,且雖意圖反省歐洲中心論,但「參與式倡議」本身就是歐美語境下的產物。也有學者擔心NGO雖立意良善,卻難保所有組織皆對自身偏見有覺察,且謹慎把關資訊來源,因而有帶入不適切資訊與詮釋的疑慮。辯論還在繼續,但無論如何,隨著工業化、都市化、現代化、全球化、新自由主義化對人類社會及非人世界(the more-than-human world)造成的影響已成為全球共同面對的挑戰,發展研究不再被認為是第一世界國家研究第三世界國家的領域,而是第一世界國家回望自身的切入點,也是「他者」開始檢討結構、尋找自我定位與方向的契機。而這個「回防」或反求諸己的行動,多少加入了人類學觀點,爾後發現,理解自身或許沒有比理解他者容易。

[1] 可參考Reinert, Erik S. 2007. How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor. London: Constable. 及 Chang, H-J (ed.) 2003. Rethinking Development Economics. London: Anthem.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

雪裡紅 人類學 feat. 發展研究:殖民批判與人文關懷 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6924 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應