景觀、文化生產與文化再生產

人類學對資料新聞的形式分析

我們活在資料新聞之海

John Durham Peters的The Marvelous Clouds一書將媒體視作為環境,呈現媒體有如同環境要素一般,人類在媒體當中過著日常生活。他將人類的傳播方式對比到不同生物的溝通方式,例如海豚的聲波溝通與人類的無線電傳遞方式做對比,描繪出溝通形式在不同範疇的共同特色,如同資料新聞都是利用數字為基底,但是其呈現方式的差異化,如同在不同物種或者是社會階層內各自獨特的溝通內容,而資料新聞則構成當代的「環境」,在此環境中的溝通方式與內容,是屬於當代社會的特色。

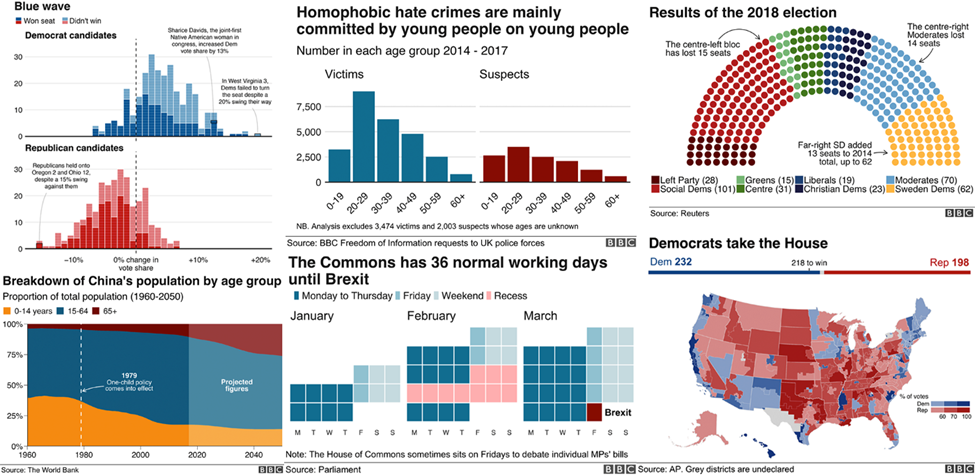

過去的新聞也會運用統計資料,但其多作為補充資料,如股票的漲跌與GDP。但是現在的資料新聞則是將重心放在從資料當中找到有價值的新聞,尤其是以電腦與行動裝置為主要載體的網路新聞,大量運用不同的資料數據,並且運用各種開放式工具如Google試算表與地圖,將新聞整理成為讀者易於閱讀與瞭解的資訊(information)。如圖一(BBC的資料新聞),圖表並不完全是BBC的設計團隊產出,當沒有時間的時候,則會使用自己開發的圖表工具(https://medium.com/bbc-visual-and-data-journalism/how-the-bbc-visual-an…)。

圖表資料來源:https://medium.com/bbc-visual-and-data-journalism/how-the-bbc-visual-an…

資料新聞的視覺化再現形式

資料新聞往往都會將資料視覺化,所以圓餅圖與長條圖等圖會出現在資料新聞當中,作為資料的再現形式,隨著對於新聞視覺化的要求越來越多,單純的靜態圖表被轉化具有互動性的動態圖表。不同媒介上的資料新聞的再現方式,所反映的不僅僅是資料的美感與數字的展現,它也反映了Pierre Bourdieu在Distinction中所揭示的:個人所具有從教育與生活中所習得對於不同階層的藝術的文化品味,對應到消費階層,使得文化品味具備標示社會分層的功能。對於資料的識讀能力與平常生活中可觸及的新聞形式所形成的文化與消費的品味(taste),建構了社會內部閱讀慣習(habitus)的感官歧異,與對生活中的社會所展現世界觀的分歧,也影響著不同讀者對於資料新聞的關注與近用(access)。

資料所蘊含的社會性質與社會關係

邱誌勇認為當代的數位藝術已經從數位/軟體轉向到數位美學,這個趨勢也與資料新聞的發展相同(出處)。除了上述的形式的文化品味外,還有資料本身所呈現的社會關係所形成的資料品味。資訊自由相關的社會運動與法案,以及開放原始碼運動所帶來的大量便利工具(如上述BBC新聞也使用了大量的原始碼工具),促成了開放資料的大量產生與應用,這些也是資料新聞目前蓬勃發展的背景,其隱含了資料的社會關係與性質。這個概念是援引德國社會學家Theodor Adorno對於藝術作品所具有社會性質與關係,他曾說過,

Die Immanenz der Gesellschaft im Werk ist das wesentliche gesellschaftliche Verhältnis der Kunst, nicht die Immanenz von Kunst in Der Gesellschaft. Weil der gesellschaftlishe Gehalt der Kunst nicht außberhalb ihres principium individuationis angesiedelt sodern in der Individuation beheimatet ist, ihrerseits einem Sozialen, ist der Kunst ihr eigenes gesellschaftliche Wesen verhüllt und erst von Ihrer Interpretation zu ergreifen…..Noch in Kunstwerken jedoch, die bis ins Innerste mit Ideologie versetzt sind, vermag der Wahrheitsgehalt sich zu behaupten. Ideologie, als gesellschaftlich notwendiger Schein, ist in solcher Notwendigkeit stets auch die verzerrte Gestalt der Wahren. Es ist eine Schwelle des gesellschaftlichen Bewußtseins von Ästhetik gegen die Banausie, daß sie die gesellschaftliche Kritik am Ideologischen von Kunstwerken reflektiert, anstatt sie nachzubeten.(1996, pp. 345-346)

存在於作品中的社會性質,是藝術的社會關係,而不是社會的藝術性質。因為藝術的社會內容不是外於它的獨立性,它的獨立性就是一種社會性,藝術的社會本質是被隱藏的,會有透過對藝術的詮釋才能了解……即是其核心深植於意識形態的藝術作品,真實內容仍然可以自我宣稱。意識型態是社會所必需的外表,對於真實的扭曲的影像同時也是必需的。在美感與平庸的社會意識之間有一個界限,它反映了藝術作品的意識型態的社會批評,而不是僅是重複意識型態。(粗體為小編所強調)

資料本身是由社會事件與關係所構成,而不是社會本身就是資料。資料本身擁有的社會內容,如下圖的紐約時報的‘The Voter Suppression Trail’將資料轉為電腦遊戲,視覺化美國不友善與不平等的投票環境。如果不藉由資料新聞當中的視覺化與詮釋,讀者無法了解資料所隱含的社會相關事實。

詮釋資料涉及美感

如何詮釋與再現資料,實際上形成了如人類學家Maruška Svašek所提的,是一種美感建立的過程(aestheticization)。Svašek利用「美感建立」這個概念來描述「物件被感知的過程與確信的感官經驗,被用來提供『美感經驗』的描述基礎」。她對於美感的研究並非是單純探討物件的美或者不美,而是如同人類學家Alfred Gell所認為:物件的能動性(agency)是來自於他們所獲得的社會關係。雖然物件不是哲學定義上可以能自治與自我滿足的能動者(agent),但是藉由物件所獲得社會關係,他們可以被對待如同能動者。如當你在海邊發現一個被人工處理過的石頭,你可以會覺得他可能是史前時代的石器,這時候這個石頭就成為了能動性的索引(index),讓人可以思考製造者與使用者之間的社會關係,如上述紐約時報視覺化後的‘The Voter Suppression Trail’映射到現實人類社會的投票情形。

從Svašek與Gell對於物件的美感建立的過程來看,資料新聞當中的視覺化圖表提供了一個記者與讀者之間的社會索引,二者的社會關係的建立在於資料新聞傳遞給讀者的形式與內容,而記者與讀者對於資料新聞的詮釋,則影響資料的社會內容如何被感知。當前的資料新聞,依據的是社會大量累積的資料。也只有當代社會具有處理與再現大量資料,並使資料成為現代資料新聞的特性。當代的資料與過去的資料所累積與收集的方式已經有很大的差異。這也類似Adorno所談的藝術與社會的關係:也就是存在於資料新聞中的社會性質,是「資料的社會關係」而非「社會的資料性質」,所以分析資料新聞不能缺少從社會關係的角度去切入研究。正如Adorno指出:藝術作品呈現的意識型態是具有社會批判性的。資料新聞的原始資料本身的收集目的與過程,就已經有特定的假設,有可能呈現的是扭曲的面貌,如區分男女的癌症發生比率,已經預設男女性別會是影響發病的變數。所以,資料新聞與對於資料新聞的分析,也必須考慮到資料背後所隱藏的意識型態或假設。

資料新聞的能動性

當將資料的產生作為社會關係與意識型態的呈現,對資料新聞的分析就聚焦在“製作者–受眾”與“資料–資料的再現”。資料新聞本身並沒有很明確的定義,從早期的電腦輔助報導(CAR, computer-aided reporting),到精準新聞學(precision journalism),都有類似之處,比如都涉及電腦、資料庫與統計數字。但是網路時代的資料新聞擁有多種的視覺化工具以及多元的資料來源,可以將統計數字轉變為新聞報導的生產工具(或者是形式),藉由擁有這樣的工具,記者/編輯可以產生多元化的論述。但是不論是視覺化工具或是資料的取得與處理,都涉及了新的新聞技能,這也使得資料新聞的定義與產出都是以操作型定義去描述,從而忽略它所扮演的主動文化生產能力,也使得部分記者覺得資料的處理都由設計師與工程師負責,沒有意識到這個新的技能可以成為記者的重要工具,創造新的景觀能動性,在資料景觀社會中進行權力抗衡。

資料新聞的能動性,同時也牽涉到新聞倫理以及傳播方式。在新聞倫理部分,記者做為一個文化生產者,其扮演的角色並不只是傳遞訊息,同時也是展現了社會對於新聞內容的倫理要求。例如說新聞記者在報導新聞的時候,應該要將內容如實呈現,而不是刻意製造假新聞。假新聞可以指涉是有意識扭曲,或憑空產生的假新聞,但有些假新聞則是無意識地誤讀新聞事件而產生的假新聞。

資料新聞作為景觀

資料成為當代社會最重要的地景(landscape)之一,尤其在當代媒體當中的新聞內容、推薦系統與廣告觸及率,都是由資料所驅動,而現在的開放資料(Open Data)運動,更是將人轉變為不具區分性的統計數字,而這些數字透過大眾媒體視覺化,進一步轉變為法國哲學家Guy Debord所說的景觀(spectacle)。Guy Debord將景觀視為一種宗教形式,而景觀所具有的分離作用(separation)就是這個宗教的耶穌基督(the alpha and omega)或者稱之為神。相較於過去的宗教是描述與解釋無法被明確理解與傳遞的事情(如世界的起源),當代的景觀或者是宗教則是針對可以被傳遞與了解的東西,將其中的可能性(possible)與被允許的行為(permitted)切割開來 。Debord原本意圖解釋:大眾媒體所塑造出來的影像,切割了當代勞動產出與個人之間的連結,這是文化霸權的展現與實踐方式。但是,與過去高高在上的神聖的宗教不同,景觀(spectacle)將宗教的迷霧從天上帶到人間,滲透到每一個日常角落。

雖然Debord的宗教特別指基督教,但是我想引用Emile Durkheim的“宗教生活的基本形式(The Elementary Forms of the Religious Life)”對於宗教的分析,進一步將景觀導引到日常生活基本形式上。在Durkheim的書中,主要是針對澳洲的圖騰宗教進行分析,他認為宗教是重要的社會事物(religion is the eminently social thing),因為宗教是集體真實的再現,宗教儀式激起、維持與再創造了社會群體的某種心靈狀態。相對於Guy Debord的景觀所擁有的宗教特性是區隔了「可能性」與「被允許發生的事情」,Durkheim認為宗教所具有的社會再現與對真實的解釋性,反而給予了景觀一個相對矛盾的特性,也就是:Guy Debord所談的「景觀的宗教作用」,是對已知的社會現象進行嚴格的規範,使眾人遵循。但加入了Durkheim的社會事情與集體再現的定義之後,景觀反而是被迫去符合社會集體的規範以發揮景觀的作用。這個矛盾性反而帶出了文化生產與文化再生產特性。

景觀的文化生產與再生產特性

什麼是文化生產(cultural production)與文化再生產(cultural reproduction)?本文採用的是Paul Willis(1981)在”Cultural production is different from cultural reproduction is different from social reproduction is different from reproduction”所做的定義,他將文化生產定義為以具有創意與活力的方式在既有基礎上生產新的文化形式,而文化再生產則是用種族主義與性別主義等有限的形式成為接受者的態度與做決定的基礎。這二個概念也出現在對於文化形式的討論上,包含了Pierre Bourdieu在The Field of Cultural Production透過藝術與文學談到文化在場域內的生產了文化內容,以及他與Jean-Claude Passeron的 La reproduction. Elèments pour une théorie du système d'enseignement分析教育當中的象徵暴力(la violence symbolique)如何將階級的區分藉由文化資本複製到下一代。景觀既同時是文化生產,也是文化再生產的一部分,人們透過景觀再次將其所產生的影像利用大眾媒體的傳播管道,將對於資料的解釋與再現加於讀者身上。

景觀與概念隱喻

但是景觀並不如同完全如同Guy Debord所說的是由大眾媒體所操控所顯示的再現。在由Geroge Lakoff與Mark Johnson在1980年所提出來的概念隱喻(conceptual metaphor),展現了景觀也是文化的一部分。他們所說的「概念隱喻」是指在不同文化內,根據各自原本的文化的既有概念,運用於解釋陌生的抽象概念,例如「愛情就如同雲霄飛車」,愛情是抽象的概念,無法被明確地列出所有的特性,但是透過雲霄飛車這個實際存在的物體描述愛情的特點,愛情被稱作目標領域(target domain),雲霄飛車稱為來源領域(source domain)。但這並不是說雲霄飛車與愛情是完全一致。用雲霄飛車來描述愛情可能是取其驚險刺激的情感波動,或者是取其有上車就有下車的概念,這被稱做對應原則(mapping principles),是根據不同文化背景所產生的規則。在心理語言學的領域當中,會利用實驗的方式來找到隱藏在對應原則背後的文化因素。例如以Kathleen Ahrens(2010)的概念對應模型(Conceptual Mapping Model)將隱喻的對應原則分為項目(entities)、功能(functions)跟性質(qualities)。項目是指在目標領域與原始領域當中的可列出來的構成要件,例如雲霄飛車有軌道,愛情也有熱戀期與冷淡期的軌道;功能則是指二個領域可以產生的作用,例如雲霄飛車會帶人向前,愛情也會讓情人的關係網前進;最後的性質則是指二個領域當中的不同屬性,例如雲霄飛車會讓人緊張跟興奮,愛情也有類似的特性。

Guy Debord的景觀可以說是一種概念隱喻,而這個概念隱喻是透過人們原本既有的文化中的對應原則去理解其意義。也就是:景觀原本也是文化當中的產物之一,但是透過大眾媒體再生產於日常生活當中。

資料新聞建立了想像社群

資料新聞作為景觀與傳播形式,它同時混雜著既有的新聞敘事,以及過去就有的統計圖表資訊,但是如同Big Data一樣,雖然過去的統計與機率技能仍然能運用在Big Data的處理上,但是並不完全代表它就與過去的統計與機率一模一樣。即使每筆資料都是真實,但是無法傳遞新聞所關注的價值,於是資料新聞究竟形成何種的spectacle,就必須加以探討。Guy Debord曾經在 La Société du spectacle (Society of The Spectacle,景觀社會)當中引用費爾巴哈在《基督教的本質》(The Essence Of Christianity)中的名言:真實是世俗的,而錯覺是神聖的,用以說明現在社會中對於由媒體所構築出來的社會影像被人們信仰與追隨──統計數字的再現相較於原始資料(raw data),就如同錯覺相較於真實。真實只有一個,但是可以從不同錯覺被構築,例如倫敦標準晚報報導:根據英國國家統計辦公室的資料顯示,2001年到2011年,倫敦的腳踏車數字增加了一倍;但是衛報則表示從腳踏車站通勤族的使用工具的比例並沒有變。也就是說二邊的腳踏車的成長曲線都是相同的,沒有不一樣的變化。在此,數字的不同尺度與參照對象的變化,呈現出來的結果各異,而構成了一種錯覺,腳踏車數量成長是真實的,但是成長的幅度大小與否,則是由數字所構成的錯覺所形成的景觀。

以統計數字製作新聞,成為了社會上的另外社會事件的再現,就如同Debord的景觀。將人的行為以數字再現是當今社會的景觀,它成為一種反能動性(anti agency):推文中儘管意見多元,但數字再現只取字數長或者是出現頻率多的推文,削減了文章的多重指引(indices),成為一種「數大勝出」的新的社會結構,再現也侷限了社會集體行為的方向,使人成為社會集體的元素。個人的獨特性在新聞中逐漸消失,取而代之的是由一連串的統計數字所構築起來的社會結構。人們依照這個社會結構的景觀重新塑模自己在社會中的位置,產生了新的社會分層,也是新的想像社群。在這個新的想像社群當中,藉由數字將肉體賦予想像。相較於過去透過地方方言而形成的想像,在此,社群的集體被兩者組合而成:不具情感的數字,以及極端情感/肉體動作的群眾對於新聞的行為與內容回應。

雖然提到集體行為與回應逐漸成為資料新聞製作過程中的主要依據,但是這並不代表資料新聞就只僅僅是受限於受眾的集體回應。如以之前提過的小碧潭新聞為例,該文假設人會尋求最快速抵達目的地的捷運路線,所以當捷運站的設計反而沒有辦法加快移動速度的時候,就成為質疑的對象。又因為當地的人口統計顯示過去的國大代表居住於該區域,因此推論小碧潭站是國大代表強迫設立。這件新聞當中不涉及人的論述,只呈現了數字所建構的社會結構套於人類的行為上。資料新聞的製作產生了新的修補術(bricolage),同時本身也成為修補術,藉由資料與資料新聞連結了社會真實內容與資料所呈現的社會投影,構成了景觀,同時也使讀者從這個景觀參與了社會活動,並成為由新聞所建立的「連結資料與真實的」「想像的社群」。並進一步從資料新聞製作者採用不同分析與再現元素的與受眾的文化品味(taste)與分群(cluster),形成了社會分層(class)。而這些文化生產與文化再生產,即是資料新聞所具有能動性與新聞實踐的特色。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

劉榮樺 景觀、文化生產與文化再生產 - 人類學對資料新聞的形式分析 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6927 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應