多元性別

人類學及女性主義怎麼說?

寫在前面:當初答應芭樂小編寫一篇「懺情錄」,就是一枚女性主義學者如何在後殖民女性主義的洗禮後,發現過去年少輕狂在清大人類所寫的第一篇期末報告如何落入西方二元對立觀來審視不同文化裡的性別關係。沒想到小編在提醒交稿時突然爆料當初邀稿心機,是將本文放在選前當週。鏘鏘,這下我發現公投一役之前怎可懺情,簡直是數日不能成眠,直嘆何必從巷口攤跳到芭樂園,挖坑給自己跳矣 ...

關於同婚與多元家庭,芭樂人類學之前已經有不少討論,包括林文玲的〈另類「爸爸」節〉、鄭瑋寧談〈為什麼護家盟不接受?〉〈「家」的所在、不在與無所不在〉、以及上期左拉的〈「自然」的文化意義〉。當眾大家已經寫出人類學對此的精采討論,那我還可以寫什麼呢?

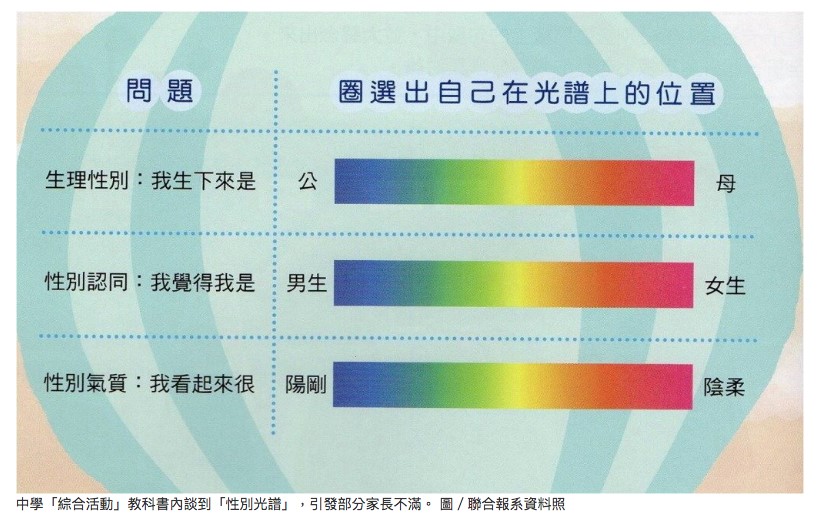

就回過頭來談談十分基本的「性別」吧。話說盟盟們對於性別教育教材中的「性別光譜」很有意見,即便現在教材已經沒有這張「性別光譜」,但盟盟們依舊不滿地說「生理性別只有男的跟女的,怎麼可能是光譜?科學證據在哪裡?」或是繼續任意地散布謠言說「同志教育就是在鼓勵同性戀、鼓勵變性!」。究竟,我們怎麼樣談「生理性別」、「性別認同」、「性別氣質」與「性傾向」呢?

關於「座落在兩性光譜」的Intersex

如果要談科學證據,研究會告訴你,由於intersex(陰陽人)有太多種不同的型態,很難說哪一類型有多少的出現比例,一般而言,大約1500-2000個新生兒裡有一位是intersex,但如果把不同型態的intersex都加起來,大約佔全部人口的1.7%,大概與紅髮者的比例相去不遠。

這些科學證據呈現了intersex的「存在」,但人類學著重的則是這些人在不同的歷史社會文化中如何被看待,以及不同社會結構、文化階序、經濟政治如何定義性別規範及這些性別光譜中不同位置的人。例如,林文玲在介紹2017民族誌影展《整妝上陣》時寫道:

梵文經典中紀載著,我們(hijras)既不是男人也不是女人,我們坐落於(兩性光譜)的中間某處。古老經文中出現的hijra,總是蘊含著美麗,勇氣以及直率的特質。自古以來hijras自成社群與家戶,傳統生計方式,主要為新生男嬰以及婚禮場合祝禱、祈福。Hijras傳統經歷殖民統治而斷裂破損,處身當今歧視、污名的社會邊緣處境,生活更形艱難。然而hijras社群至今依然清晰可見。

像印度這樣座落於兩性光譜中某處的hijras,如同北美原住民的雙靈人(two spirits),在原來的宗教信仰中都被賦予特殊的力量,常在儀式中擔任重要角色。然而,所有的文化社會並非亙古不變,會因為殖民統治、社會結構變遷,而產生變化。

這些不同文化中,無法被簡單歸類為「男」或「女」的人們,卻不能直接用西方的「跨性別」(transgender)來套用,因為,所謂的「生理性別」(sex)、「社會性別」(gender)及「性」(sexuality)都是鑲篏在不同歷史社會文化脈絡的。人類學研究一再提醒,如果太快套用西方的概念,不但可能犯了西方中心的錯誤,更可能因此錯讀不同文化中的sex, gender與 sexuality在不同文化中的配置。

以泰國著名的第三性kathoey為例,依據Peter A. Jackson收錄在1997年《Sites of Desire, Economies of Pleasure》一書章節的研究,可以看到在北部、中部的泰國佛教神話中,就定義了三種性別:男、女、䧳雄同體(hermaphrodite),而kathoey被認為其生理基礎源自䧳雄同體,他們是「男人軀體裡裝載著女人的靈魂」,慾望的對象是同性。

然而kathoey之所以被貶抑,跟他「慾望同性」無關,反而是因為泰國崇尚陽剛氣質、貶抑陰柔氣質的文化階序。也就是說,因為kathoey的「不man」,以及在性行為中作為被插入的對象,讓他成為「類女人」的類別,因而被貶抑。相反的,身為一個陽剛男性(例如文中舉例一些著名的泰國將軍或高官),就算他有男性性行為,只要他夠man、在性行為中是插入者,就無損他作為一個男性的評價。

Jackson認為,「同性戀」並非「西方」「外來」產物,泰國既有的kathoey也在觀光產業及同志文化興起後有些變化。要理解kathoey,必須丟掉研究者原先的預設,才能了解kathoey及晚近的泰國男同志文化,如何受到傳統「崇尚陽剛」的文化階序影響。

西方社會區分的Sex vs. Gender可能行不通

不僅人類學家有這樣的提醒,像Judith Butler這樣的「後」女性主義學者也總是質疑太快的普同宣稱,並且批判過去女性主義著作中西方中心式閱讀「他者」文化的詮釋。

Butler在她著名的Gender Trouble提問:如果我們強調gender是社會建構的,是不是忽略了sex也是在不同歷史社會文化脈絡中建構?如果我們同意波娃所說:「女人不是天生的,而是變成的」,是不是我們在否定「生理性別」所謂「本質生物主義」的同時,也落入了「社會決定論」,讓身體成為被動的載體,任憑社會寫入各式性別規範,而讓每個人成為這個社會想要的男人、女人?

為了解決這個問題,Butler認為每個社會文化都有它特定的性別規範(regulations),在這其中的人們則透過生活中的性別操演(gender performance),而實踐或挑戰了這樣的性別規範。然而,在論證「性別規範」時,Butler認為植基於西方社會的理論,不論是法國女性主義者Luce Irigaray所仰賴的拉岡理論「父的律法」或Monique Wittig從Andrienne Rich「強制異性戀」(compulsory heterosexuality)論證「女同志不是女人,因為她們不符合強制異性戀的社會中,生理性別為女性者就應該展現出特定的性別氣質並慾望男性的規範」,雖然解釋了西方社會性別規範下的不同現象,卻不能太快套用在別的社會中,因為sex/gender總是鑲篏在不同的社會文化與關係中,sex跟gender一樣都有文化建構的成份,而且sex本身就是個性別化的類別(gendered category)。

Butler的這番話,一方面植基於諸多學者對西方科學的研究。以Thomas Laqueur的Making Sex一書為例,Laqueur考究了西方從「一性論」到「兩性論」的轉變,發現在「一性論」中,女人被視為「不完美的男人」:陰道被當成是長到裡面的陰莖、子宮是陰囊、卵巢是輸精管。在這階段的「科學」中,身體並非社會性別之基礎,而是社會性別的再現。到了「兩性論」,則認為身體決定了兩性的差異,包括在器官、功能及情感上都極為不同。現在盟盟們所相信的一男一女、一父一母的不同功能,在Laqueur爬梳的歷史裡並非自古皆然,而是後啟蒙時期的產物。

另方面,我則認為人類學的性別研究也可以找到不同社會的例子,讓我們更深刻地思考性別。像薩摩亞的fa'afafine(法法菲妮),就是被當成女孩子來養大的男孩們。在林文玲的〈部落「姊妹」做性別〉一文中提到,fa'afafine「在性別角色的扮演與性別分工上,可兼具男性與女性的特質與特長,在性別的社會文化意涵上不同於一般男人或女人,自成一個性別之分類範疇」。fa'afafine「並非天生也非個人意願就可成就,成為『法法菲妮』需在每日的生活中身體力行,並得到周遭的人的認可」(頁58-59)。又例如,民族誌經典《努爾人》描述南蘇丹社群中,不孕的女人被該社會當成男性,可以與女性結婚。

這諸多例子都在在顯示,可能連「光譜」都簡化了對sex, gender, sexuality的複雜理解。因為在先前教科書中,我們將性別光譜用來問「你/妳覺得自己的生理性別、性別認同、性別氣質座落在光譜中的哪個位置」,這樣的問題其實十分「個人化」,無法反映sex/gender在社會文化中被如何連結與看待。

此外,這幾條線也可能不是平行的光譜,而是以複雜的方式相互定義:諸如泰國的kathoey是因為「性別氣質」與「性行為方式」而被視為是「類女性」的雌雄同體;在西方社會被認為屬於「性別分工」的範疇,卻被薩摩亞做為認定一個人屬於哪一個「性別範疇」的重要依據;而生理上的「不孕」則讓努爾女人成為該社會定義的「男性」,也讓他們跟女性的婚姻不會被當成是「同性婚姻」。

在這幾個例子中,kathoey跟fa'afafine被認為是介於男性與女性之間的某個類別,如果以性別光譜而言,則是較偏向女人那一端;而努爾的不孕女性則直接被當成「男人」。然而,這裡的「男人」、「女人」、或「類女性、女人樣、偏向女人的那一端」算是生理性別的sex,或是社會性別的gender?如果你這樣問,就是把西方的生理性別vs.社會性別的二分概念硬套入印度或薩摩亞社會中。如果真要回答,我會說,在人類學裡討論的向來是sex/gender(中譯大概就是含糊的「性別」),因為人類學裡探討的「性別」,一直是跟該社會的人觀(personhood)、社會政治經濟文化緊密扣連的概念。

我們可以想像這個場景—有人問:「請問你是男性或女性?」對方可能回答:「我是fa'afafine」。請問這是指生理性別?社會性別?性別認同?但如果從上文的理解,fa'afafine既非天生如此(所謂光譜中「生理上的公母」),也不是個人選擇(即光譜中「個人的性別認同」),而是被母親、被家人、部落中的人從他從事的工作與貢獻來定義他是fa'afafine。若真要看「生理性別」,大概只有出現在國家行政體系將fa'afafine登記為「男性」,但這個登記的「生理性別」反而在fa'afafine的生活與人際關係中是不重要的。

天堂性向:男生變女生

你以為的同性戀不是你想像的同性戀

如果談到性傾向,雖然我們可以在中西歷史中找到各式「同性戀」的存在,但如同Michel Foucault所說,「同性戀」這個詞是十分晚近的產物。Foucault在系譜學考據中發現,正因為教會、醫學、法律要規範「性偏差」,而建構出「性偏差」的主體。

在人類學中,也可以看到不同社會有各種的「同性性行為」,卻不一定被當成「性」,也不會構成「同性戀」身份。例如,在新幾內亞的男性成年儀式中,年輕男性會透過吞下成年男性的精液,來代表他們從男孩變為男人。而有些部落則以男性集體向田地射精的儀式來期待豐收。在《性愛烏干達》一片中,烏干達的女孩會互拉彼此陰唇,甚至在教會女校,修女也會協助拉長學生的陰唇,以便讓女生的性器官好看,並且成為性行為時的快感來源。但這些行為,並不會跟「同性戀」的性或身份連結。如果研究者太快把西方的同性戀概念套到田野,就會錯讀這些行為在各個社會的意義,並且落入諸如傳統vs.現代、西方vs.非西方的錯誤二元對立。

這些人類學的例子不止存在於國外文獻,例如,先前《阿莉芙》電影即是以南台灣排灣的adju為故事主角。所謂adju,就是在南台灣的排灣與魯凱族部落中,有一些性別氣質較為女性化的男性,她們以排灣語中女性的互稱詞adju稱呼彼此(中文譯為「姊妹」,請參考〈Adru—排灣族部落中的「五姊妹」〉一文),慾望的對象常是異性戀男性。前面提到的林文玲〈部落「姊妹」做性別〉研究的是年紀稍長的「姊妹」,許多從事美髮工作;而高師大性別所碩士董晨晧研究的《北排灣族「姊妹」在基督長老教會的處境》則是較年輕的「姊妹」,常在教會青年團契中擔任要角。林文玲在研究中發現,「生活在部落中的『姊妹』在性別的光譜有自己獨特的存在樣態」,需要新的概念工具才能分析(頁91)。而一些年輕的「姊妹」在與漢人的同志接觸時,也發現「同志」概念並不能涵括她們的經驗,因為男同志間有可能會彼此慾望,「姊妹」之間卻不會—她們通常會誇張地說:「哎唷~我們又不是女同性戀!」。

雖然部落「姊妹」們並不會自認為是「男同志」,但在近年一波波反同婚與反同志教育的聲浪中,卻使她們卻備感壓力。在董晨晧的研究中可以看到,部落教會也呈現異質性,有友善同志的牧師、長老或執事,但也有些「姊妹」必須在某些教會裡聽到反同牧師宣教,或因部落與教會的難以分割,而讓某些「姊妹」在部落處境較為艱困。

1124返鄉公投吧~

最近這波公投,讓原本異質的教會空間壓縮成只能有一種聲音,也使許多人必須面對各式謠言、攻擊,身心俱疲的我們只希望趕快結束這一切。這篇文章雖然以盟盟們對「性別光譜」的質疑為始,但人類學及女性主義者這番苦口婆心的提醒—「不要用西方概念套用全部社會」或「不要落入二元對立」,恐怕很難化為簡單篇幅在line中轉傳。而人類學的性別研究,只是告訴我們,相較於二元對立的思考方式,「光譜」可能是理解不同社會中的sex/gender及sexuality更好用的工具,並且讓我們更細緻地看到sex/gender及sexuality如何彼此定義、如何鑲篏在人的關係、社會文化之中,以及社會政治經濟的轉變讓它們出現什麼樣的改變。有太多在二元光譜之間的性別,都在提醒我們:世界並非想當然爾的一男一女、一夫一妻。

我們現在能做的,只有1124返鄉公投吧。而且,不論結果如何,書還是要念,論文還是要寫(啊,我寫出了什麼不能明說的兩個字?),即便厭世,還是要努力活著。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

楊佳羚 多元性別:人類學及女性主義怎麼說? (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6688 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

耶~搶到頭香ㄌ!!

來幫尊敬的楊佳羚教授按讚 :)

大家憶起來狂推好文吧!!

寫來寫去 還是一樣在同溫層裡傳閱。 我給我太太讀,她都說太複雜難懂 看不下去。 世代之間的知識水平隔閡越來越大 觀念差異越來越明顯

樓上來改寫成一個「平易近人」版啊

樓上,就我所知台灣大眾的閱讀水準真的非常之低落

諷刺的是我們擁有非常高的教育普及率與大學入學率

能消化這種「普及性」通俗文章的對象其實也只是小眾而已

光譜理論是沒問題的,但實務要怎麼做?不能只分男女,那怎麼分?分幾類?不能只講大話、寫論文啊!

為什麼硬要分

請問一個問題:如果一個女生像男生(外貌與思考模式的檢測上),而她愛上男人(也愛女人),只想男人,那麼她是異性戀還是同性戀?

發表新回應