¡Ni una muerte más! 不要再有下一位

女殺的國度

抗爭

剛剛過去的二月十四,也就是情人節當天,數百名墨國的女性抗議者選擇在這屬於情人的日子上街抗爭,大大的 ”Nos Estan Matando (我們正被殺害)”被噴上了總統府的古老牆壁上,控訴著長久以來,墨國女性被謀殺卻不曾真正得到政府重視和處理的憤怒。

(圖片來源)

這場情人節抗爭的導火線,是二月九日時,在墨西哥城的郊區,一位二十五歲的女性Íngrid Escamilla 被她的先生殘忍的殺害。Escamilla在慘遭殺害之後,還被剝皮並且肢解,這起慘絕人寰的謀殺案本來就已經觸動了墨國女性長年以來遭遇暴力對待卻難得正義的深層憤怒,更遑論過往墨國最大的報紙 La Prensa在報導這起事件時,不僅刊出了受害者的容貌,並且把整個命案現場與被肢解後的殘肢通通都登在報紙上。這樣血腥的報導方式點燃了墨國女性的怒火,這場情人節抗爭因此發生。總統府被潑漆,La Prensa這家媒體的車輛被破壞燒毀,抗爭者在試圖衝入這家報紙的辦公大樓時和警方發生了肢體衝突。

沒有隨著時間而熄滅,在三月八日國際婦女節當日,墨國首府墨西哥城有超過八萬人上街遊行抗議太過猖獗又沒有後果的「女殺」,這場以和平遊行作為開場的活動,參與遊行的運動者將位於改革大道上的狩獵女神噴泉 Fuente de la Diana Cazadora 染成紅色之後續行,最後則是在抗爭者和墨國警方互相「交換」了汽油彈與催淚瓦斯中結束。不過,事情並沒有在遊行結束之後落幕,婦女節的隔天,墨國的女權運動者發起了一場估計有超過上百萬女性響應的 ” Un día sin mujeres (女性缺席的一天)” (相關報導)。在三月九日這一天,響應這場抗爭活動的女性罷工一天,她們留在家中不上班、不買菜,也拒絕任何的家務勞動,希望以這種在日常生活中缺席的方式去提醒「當一個社會沒有了女性的時候,看起來會是什麼樣子。」

不會被懲罰的兇手

這些以女性為主的抗爭者之所以憤怒,並採取如此激烈的手段其來有自,長期以來,墨西哥女性生活在一個因為身為女性,所以就可能被家暴、性騷擾、性侵乃至於被謀殺的環境中。而且,每當類似的暴力案件發生時,代表公權力的國家往往沒有辦法有效遏止犯罪的持續發生,甚至那些已經犯法的罪犯亦難以給予公正的審判和施以懲戒。根據 Alicia Schmidt Camacho在2006年的研究中顯示,有超過97%被舉報的犯罪行為最後並沒有經過恰當的司法程序審理判定,而這些犯罪者往往被縱放。雖說墨西哥的警務和司法體系長期以來都效率不彰,以致於全國各地的犯罪行為真的被國家公權力矯正的案例,僅是實際犯罪行為的冰山一角,儘管如此,這種縱放犯罪者的現象在針對女性進行謀殺的案件則更為顯著。

在這樣的脈絡中,墨國女性面對的是一個即使遭到殺害也可能永遠無法讓兇手得到應有懲罰的環境。近年,愈來愈多墨國女性決定不再忍耐各種加諸於女性的暴力和謀殺,「遏止女殺(femicide/ femicidio)」的聲音也逐漸引起公共輿論的關注,亦使得在2018年上任的總統Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 亦曾經在競選期間公開承諾:「站在女性這邊,和女殺宣戰」。然而,AMLO上任之後事情似乎並沒有真的好轉,在墨國官方的統計中,平均每天有十名女性遭到謀殺,但是許多女性主義研究者指出,實際上遭到殺害的女性數字遠遠不止這樣。

邊境的性暴力

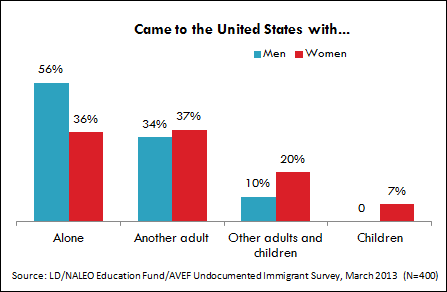

這樣的推論有其根據。事實上,從這個世紀開始就有愈來愈多研究者注意到美墨邊境恆常在發生女殺或者其他針對女性的暴力事件。許多受訪的女性無文件移民(undocumented immigrants)表示,她們曾經在穿越邊境的過程中,遭到來自各方勢力的各種暴力對待之經驗,綁架、性侵、謀殺都是在穿越邊境,前往美國時需要面對的恐懼。在穿越邊境的旅程中,這些無文件女性移民們面對的是一個陌生的環境,在缺乏社會連帶的支持之下,往往是非常脆弱也缺乏奧援的旅行者。以這種狀態穿越邊境時,面對的卻是邊境各種危險的存在:火力強大的毒梟組織、專門綁架移民的黑幫、邊境巡警,或者假好心要帶她們過邊境實際上卻把她們賣給幫派份子的Cayote(西語中的土狼,在此則是在地收錢帶人通過邊境的偷渡掮客)等等。如果在旅途中不幸遭遇到上述任何一種勢力,則這些無文件女性移民遭遇暴力或者被強暴幾乎是無法避免的共同經驗。也因此,許多女性移民在踏上這條旅程之初,就會開始服用避孕藥,甚至有些女性認為,在旅途中遭到強暴性侵幾乎是「付給惡魔的買路財」、「前往美國的代價」,是無可避免的必要之惡。因此,相較於踏上同樣旅途的男性移民來說,女性所要面對的這趟旅程是更為險峻無情,這或許也可以說明為什麼踏上這條無文件移民之旅的男性遠大於女性,而女性隻身前往美國的比例也遠遠低於男性的原因吧?

(圖片來源)

墨國社會中的女殺問題,其實可以從長期以來女性一直位於從屬位置的性別分工和互動模式中可以看出一點端倪。在關於邊境工廠的諸多研究中,許多研究者廣泛討論關於墨西哥傳統家父長以及強調男子氣概的性別互動,對於工廠內外的女性勞動者造成了怎樣的影響。舉例來說,Salzinger曾經提到過許多邊境工廠內,經理人們刻意尋找以年輕女性為主的基層勞動者,並在廠內以一種調情的方式進行勞動管理。這些年輕的女工們,每天進入工廠之前,都需要經過細心的化妝打扮,讓整個組裝電器產品的產線看似選美會場的後台。而以男性為主的工頭或者經理們一旦進入車間視察時,則往往是一種調情式的態度和女工們互動,女工們不論是出於自願或者被迫,都需要在這套互動方式中找到自己的位置。然而,值得注意的是,當調情發生於平等的男女兩性之間,在某些特定的情境氛圍下可以視為是正常互動關係中的一部份;但是當這種舉動發生在權力位階不對等的狀態下,例如邊境工廠內經理和女工之間,調情和性騷擾之間的界線就顯得更加模糊了。

換言之,即使我們姑且不論在跨國企業的全球化生產佈局中,這些基層的勞動者本來就面臨著一種所謂「女性化」的勞動形象;女工們在勞動現場所面對的,是被物化的日常。當性騷擾日常化,甚至成為勞動管理中的重要成份時,工廠內的女性勞動者們所面對的是長期性別不友善的工作環境。當場域轉到家庭,過去在邊境城市中的男性長期處於低度就業或者失業狀態,而女性則因受雇於邊境工廠而成為家庭中主要的收入來源。如此看來,雖然女性因為經濟能力增加而在家戶內的地位有顯著的提升改善,可是在地方小報上也常常可以看到那些因為不甘屈居於女性之下的男性以殘酷暴力的手段去控制或者傷害家中的女性成員。凡此種種,構成了墨國女性不管是在職場、城市中,乃至於家戶內,幾乎都無法避免的潛在危險。

總地來說,在這個強調男性陽剛特質的社會中,墨國女性在日常生活中就要面對著各種物化、性騷擾乃至於暴力,而這些長期以來所積累的憤怒與不滿,被這次的情人節分屍案徹底的引燃,在業力引爆的狀況下,墨國的女權運動者所採取的行動的確造成功引發了社會輿論,給予墨國政府莫大的壓力。只是,墨國政府長期以來對於國境之內各種暴力橫陳的問題總是顯得有心無力,未必真的能夠提出什麼實際有效的對策去改善女性的處境。而總統 AMLO除了持續的保證「我的心沒有埋在沙漠之中,而我所代表的的政府絕對站在女性這邊,一定會戮力改善女性在墨國社會中的處境,並且會堅定的處理女殺問題。」之外,似乎也沒有真正看到官方提出什麼有效的解決對策。以這樣的狀況看來,墨國的女性要迎來一個真正可以安身立命的生活環境的日子,還有很長的一段路要走。除了持續的推動政府和社會各界更加重視女殺問題的嚴重性,並且要求墨國的司法警政單位需要扛起其作為國家公權力應負的責任以外,也許最根本也是最重要的解決女殺的方法,是誠如Escamilla的鄰居在抗爭發生之後接受採訪時所說的:「我們必須要教導我們社會中的男性怎麼去尊重女性。」也或許只有徹底改善墨國兩性關係之中的這些盲區,才能使墨國的女殺問題消聲匿跡,不復存在。最後,希望Escamilla的靈魂能得安息,希望社會上紛陳的暴力不再是日常,希望墨國女性早日迎來可以安身立命的國家。

一些相關的文章:

Camacho, A. S. (2005). Ciudadana X: Gender violence and the denationalization of women's rights in Ciudad Juarez, Mexico. CR: The New Centennial Review, 5(1), 255-292.

Salzinger, L. (2000). Manufacturing Sexual Subjects: Harassment', Desire and Discipline on a Maquiladora Shopfloor. Ethnography, 1(1), 67-92.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

給牛油皮耶吼 ¡Ni una muerte más! 不要再有下一位:女殺的國度 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6803 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

立院平權如何落實?比婦女保障名額更積極的「群體代表權」

https://opinion.udn.com/opinion/story/6685/4559893

發表新回應