《跳舞骷髏》讀後

關於成長、死亡,母親和孩子們背後,被遺忘的非洲史

被邀請為這本一九九五年瑪格麗特.米德獎得主作品撰寫導讀時,我有一些疑惑。本書作者德特威勒是一位體質人類學家,而我是一位文化人類學家。作者雖然在書中提供了一些在馬利異文化衝擊下對自身美國白人偏見的反思,但仍然很容易讓讀者誤以為這又是一本「白人拯救非洲孩童」的感人故事。其實,這本書平易好讀,本身已從體質人類學家視角為一般讀者提供理解非洲的不同面向,只是或許仍需要納入文化人類學思維與不同歷史觀點,以提供我們對於疾病的社會性有更深入的思考。事實上,作者也在書中坦承,除了在幼兒健康狀態掌握甚多,她其實對馬利的政治歷史一無所知。因此,我希望以下的簡短討論,可以更激盪、轉換人們看待熱帶非洲的方式。

歐洲帶來疾病,而非文明

非洲作為「黑暗大陸」的觀念,是由殖民早期歐洲探索者與士兵的死傷經驗中投射而成,打從一開始就是一種歐洲中心主義的觀念。在台灣,除了早期歷史課本仍為上述這種觀念背書,「飢餓三十」的種種宣傳也是我們這一代非洲印象的主要來源。今日,非洲飢餓的單一印象沒有離我們遠去,只是飢餓可能被疾病(或戰爭與世界工廠)所取代。確實,一直到二十一世紀,瘧疾仍在非洲死因名列前茅,而馬利仍是世上最貧窮的國家之一。若要重新認識非洲疾病的根源,除了流行病理學與歷史病理學,我們也需要跨區域的醫療史,以及寬廣的非洲史。

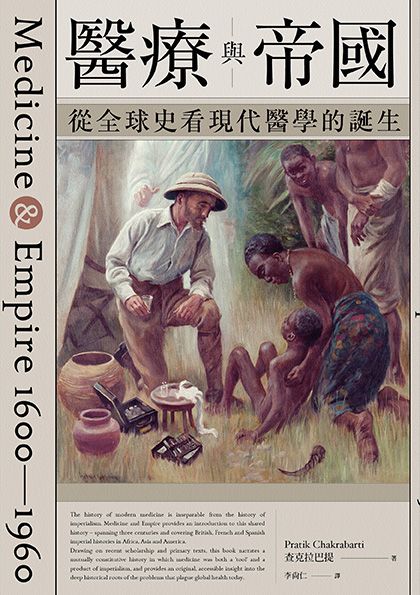

二○一九年年初中文譯本剛問世的《醫療與帝國》是優質的切入點。[1]書裡有一章專論非洲,雖然針對西非的內容偏少,但是醫學史及科學史家查克拉巴提以大量史學證據挑戰了「西方人為非洲帶來醫學與文明,在此之前非洲沒有自己的醫學」的刻板印象。這個印象在英國藝術家科平於一九一六年所繪的〈一位照顧患病非洲土著的醫療傳教士〉作品中再清楚不過:一位帶入醫學與福音的歐洲人,端出藥盒,背對著後方光亮的耶穌基督;而與之相對應的,則是因病跪倒在地的一位非洲黑人。查克拉巴提鏗鏘有力地論證,歐洲人對非洲的殖民,包含商業據點的交通連結、強制勞動力遷徙、都市化與農莊化,都造成了生態浩劫與人群密集接觸,並使得各種傳染病大肆蔓延。其中,昏睡病就是因歐洲人密集殖民非洲後而廣布,目前最清楚的例子。[2]

不只是昏睡病,瘧疾在特定區域的蔓延,也很可能與歐洲殖民有關。以馬利的瘧疾防治史為例,一次大戰後,法屬蘇丹殖民當局「尼日辦事處」為了棉花與稻米的生產,強制進行遷徙與勞役,在一九四五年以前迫遷了超過三萬名非洲勞工;[3]並設置大型灌溉計畫,第一次計畫擴及範圍約一百四十八萬公頃,第二次計畫約三十七萬公頃。某些當地酋長選擇配合殖民政府的高壓政策,但實際上能招募到的人不多。最後被迫來到灌溉區種植棉花的非洲勞工,只能在貧瘠的環境下忍受糧食短缺導致饑荒的情形。[4]這些灌溉系統持續到殖民地獨立,已然促成人口與蚊子密度雙雙增長,最終導致瘧疾感染增加。[5]

在更早的殖民階段,殖民者將醫療當成是一種權力的展演,帝國的工具,以便「加強我們(白人)在他們眼中的聲望」[6]。散播文明與科學是為了合理化殖民侵略的修辭,這一點其實在法國殖民者之間心照不宣。然而,歐洲人這種自我感覺良好,卻在馬利碰壁。除了天花疫苗還有一些特殊疾病之外,大部分的馬利人對西方醫院興趣缺缺。這有一些物質與文化上的根本原因。首先,醫院只設在都市,對鄉村地區的人而言太過不便。其次,當時負責「土著醫療」的政府機構「土著醫療協助」,完全脫離了當地的醫療文化──人們習慣長住在治療師家中接受照護,而不是去陌生的醫院短暫就診後取藥走人。由於不了解當地的醫療文化,「土著醫療協助」後來比較像是殖民政府的公關門面,卻從未真正成功地提供普遍的醫療服務。[7]

在這樣的歷史之後,馬利當地指涉的toubabou或toubab「白人」,來自阿拉伯語「醫生」tabib──以後見之明看來,不能不說是一種諷刺。

歷史作為一種轉型正義:回憶西非昔日光榮

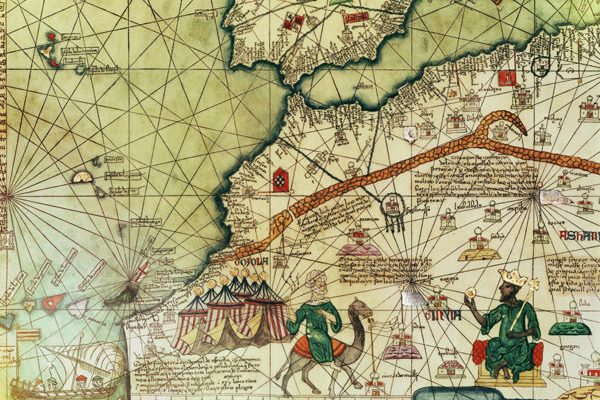

如果說法國殖民者帶來更多疾病而非醫療聽起來很不可思議,或許更不可思議的是歐洲人最初會被這塊區域吸引的原因,很可能是因為這裡曾是中世紀稱霸一時、以黃金貿易著名的馬利帝國所在地。馬利帝國在十四世紀達到鼎盛,國土及於尼日河中游,掌管傑內、廷布克圖和加奧等三大河港商業中心。主導帝國的曼德族(曼德,母與子之意)屬母系社會,姓氏與財產都從母舅繼承而來。曼德族既善於經商又深諳統治,透過黃金與鹽的交易致富,稱霸撒哈拉沙漠以南遼闊的薩赫爾地區,並與北非有堅實的商業連帶。著名的阿拉伯史學家赫勒敦於十四世紀時曾說「蘇丹」(阿拉伯語原意是「黑人的土地」)地區的人們都對馬利人敬畏有加,且當時馬利首都法治清明,司法公正,城市井然有序。當時,世界三分之二的黃金都產自馬利。馬利帝國使得穆斯林商業網絡從西非一路跨越了撒哈拉沙漠抵達歐洲與地中海區域周遭,也連結了透過印度中介東南亞貿易的阿拉伯世界。[8]

馬利帝國的統治者被尊稱為「曼薩」,其中最偉大的傳奇人物莫過於曼薩.穆薩。一三二四年,曼薩.穆薩展開壯闊的麥加朝聖之旅,一路上名符其實地揮「金」如土。歷史記載他在埃及的三個多月給了埃及蘇丹、神殿和官員大量金塊,造成一人導致金價狂跌十年以上的空前「壯舉」。[9]除了富裕強盛,馬利帝國宮廷儀式的繁文縟節、所向無敵的騎兵隊,都增加了曼薩王的傳奇色彩。史學家費南德茲-阿梅斯托說:

馬格里布商人和旅人把這些傳奇的馬利帝國故事帶回地中海周圍……一三二○年代馬約卡繪製的地圖,以及一三八○年代初加泰隆尼亞製作得更加精細的地圖集裡,除了臉頰黝黑之外,留鬍子、戴王冠、坐在王位上的馬利統治者看起來就像個拉丁國王,地位不亞於任何基督教君王。「他的王國內盛產金礦,」圖片旁的文字註明,「使他成為世界上最尊貴富裕的國王。」這樣的形象或許略經更改又傳至某幅東方三王(又稱東方三博士)的繪畫中,因為這層關係,當時的歐洲畫家常據此畫出想像中的黑人國王。畫中黑人國王送給剛誕生的耶穌的禮物,就是地圖上曼薩拿在手中的巨大金塊。[10]

在曼薩.穆薩統治晚年,桑科雷大學已經是一所可容納兩萬五千名學生、圖書館藏書豐厚高達百萬卷的大學。[11]不過,馬利帝國的黃金時期約莫一百多年爾爾,其命脈雖然延續到十七世紀,但在十五世紀中葉即被桑海帝國取代。

桑海帝國延續馬利帝國黃金和鹽的貿易,也繼續橫跨北非與阿拉伯世界的「奴隸貿易」。值得一提的是,這裡所謂的「奴隸」與後來的美國黑奴相當不同。這裡的「奴隸」本質上類似契約長工,被當成家族的一分子,而且流動性強,不論性別,以奴隸之身後來高居顯貴乃至王位的例子所在多有,北非、西非皆然。比如馬利帝國第六位君王曼薩.薩庫拉原是一位宮廷奴隸,但因為加入了凱塔家族而被視為家族的一分子,擔任將軍,並在奪取王位後擴張國土,使首都成為巨大貿易中心。

除了發達的紡織業,桑海帝國境內最有名的城市莫過於廷布克圖以及傑內。廷布克圖是帝國的經濟、文化重鎮。十六世紀初,當時約莫十六歲、來自費茲、且為柏柏爾-安達魯西亞後裔外交使節家族的阿非利加努斯抵達廷布克圖後,記載城內有大量書籍與圖書館,路上盡是法官、醫生、法學者,且酬勞優渥(通常是黃金)。[12]傑內也是一座大學城與醫療研究中心。城內醫學發達,醫生醫術高明,甚至可以進行移除白內障等眼科手術。[13]

當文化成為經濟主權喪失後的精神依據

上述這些非洲歷史,很多都是在去殖民化過程中才得以慢慢浮現。可惜,新興獨立的國家,不論其意識形態是資本主義或社會主義,往往皆承襲「發展」傳統[14],低估了環境平衡、糧食自主,與人口健康的重要性。在大饑荒後的一九八○年代初期,馬利政府過於賤價收購小農的稻米即是一例。新自由主義化之後更是雪上加霜,由於公共醫療費用減少(「結構重整」),變相加重民眾負擔,使得廣大的人民連就醫的交通費或看診費都籌措不出,因而導致延後就醫。二十一世紀,許多馬利人往往被迫在餓死全家一年,或暫時救活一個(之後可能還是會死掉的)孩子之間,做出殘酷的二選一。[15]

當德特威勒正確地指出貧窮與疾病不能輕易地畫上等號,卻也認為「文化觀念」可能是阻礙人們獲得多元營養和足夠免疫力來抵抗疾病的主要原因。這樣的觀點,恐怕正是忽略了所有被稱為「文化」的觀念,其實都深深鑲嵌在歷史的結構之中,而文化也有其長伴政治經濟的底蘊,無法被切割出來歸罪。無需否認,德特威勒不時能夠超越體質人類學訓練的限制,捕捉到當地複雜的文化結構,比如不給孩子吃營養的食物,是因為成人的工作生計對於全家人而言更為重要;或是只吃蔬菜水果而沒吃主食不算真的吃東西等。然而,她深知自己無法在本書中深入探討的是,這些被她編號與測量身體的孩子的家戶,其實很可能連基本就醫的費用都沒有,這背後更大的政治經濟結構該如何撼動。換言之,某些特定的文化觀念,很有可能是被迫生成的智慧,而非無知的文化承襲。

又比如,德特威勒在以女性割禮為名的章節開頭所使用的引言,將割禮當成一種同質習俗,而忽略了非洲女性割禮是美國人與法國人分別用來宣洩反黑人與反穆斯林情緒的工具[16],也是一種透過去脈絡化與放大檢視單一他者習俗來加強自我優越的宣稱的手段。這樣的結果不但不能改變他者,反而更讓西方女性仍受到的各種不正義壓迫被隱藏起來,甚至縱容。同時,東非與西非的女性割禮差異甚大,西非的手術輕微許多,且已經大幅度地醫療化,不至於戕害生命。即使是過去時常被懷疑有「性別盲」的李維—史陀,也曾在其散文集《我們都是食人族》中說道:「男性割禮依舊損害了孩童的身體……就像女性割禮一樣。我們不明白,後者所引起的議題為何在男性割禮上卻不復見;是否僅僅因為我們太過熟悉於猶太-基督教文化,而使得我們對男性割禮應帶來的震撼免疫。」[17]李維-史陀也提到受過割禮的一位非洲女醫師的驚訝:她在來到巴黎之前,完全沒聽說過女性割禮會導致性冷感。也有調查與研究指出,不論是在東非或西非,女性即便經過割禮,仍然可以獲得性滿足。[18]

但在「只過問性生活不過問政經壓迫」的某種提問中,女性的身體被「殘割」,是不容逃避的命題。更令人意外的是,東非反對割禮的宣傳較為順利,而西非在遭遇國內外的反對浪潮時,卻意外激發許多本土民粹「守護傳統」的反彈效應。或許,比起女性為什麼不停止這一祕密通過儀式,更應該問的是女性的「性不滿足」如何是性別權力不等的跨文化問題,以及「守護傳統」如何是後殖民政治效應的問題,而不只是特定器官的問題。當然,作者深知這個批評,因此在二○一三年新增的後記中,談論起其實歐美人士也熱衷於陰部手術,非人的女性割禮其實並沒有那麼奇怪。她提到的會陰切開術在歐美已經褪流行,但在台灣的醫院生產中卻高達百分之九十八。沒有割開會陰,台灣的婦產科醫生彷彿就不會接生小孩。台灣這一經典的醫療實踐,使得我們成為最沒有立場去譴責女性割禮的一個社會。而作者也還尚未將剖腹產率極高的巴西,或者將全世界盛行剖腹生產的地方,都視為一種特殊的性別文化實踐而一同納入作為性與生殖相關的醫療文化實踐。

無論如何,德特威勒的文字引人入勝,真摯感人。她探討議題的方式,主要出自其所受的學科訓練,但無礙讀者感受她對於馬利醫療的投入與真誠:她反省自己未能識別一位給孩童不足營養的母親其實是弱智人士,因為她誤以為這樣的人不可能結婚生子;當她終於開始同理在資源匱乏而眾孩童嗷嗷待哺時必須將身障孩子留在森林,「因為他們是惡靈的化身,他們會變成蛇離開」;以及她不忍在一場慶祝宴會中親眼看著孩子們跳舞,因為這些「跳舞的骷髏」根本自身難保,遑論燃燒卡路里手舞足蹈。這些故事都讓人看到她的正義感,她的好惡分明,以及她身為一位營養專業的體質人類學者的使命。她的描述也讓我們不得不正視存活、營養與生死的現實。

二○一九年七月。鹽埕埔。

(本文原刊載於《跳舞骷髏:關於成長、死亡,母親和她們的孩子的民族誌》,左岸文化出版)

[1] 普拉提克.查克拉巴提,《醫療與帝國:從全球史看現代醫學的誕生》,李尚仁譯,左岸文化,二○一九。

[2] 關於昏睡病是歐洲殖民惡化的證據相當充足,請參考:John Ford, The role of the trypanosomiases in African ecology: A study of the tsetse fly problem, Oxford: Clarendon Presson, 1971. Helge Kjekshus, Ecology control and economic development in east African history: The case of Tanganyika, 1850-1950, London: Heinemann, 1977. Maryinez Lyons, The colonial disease: a social history of sleeping sickness in northern Zaire, 1900-1940, Cambridge University Press, 2002. Meredeth Turshen, The political ecology of disease in Tanzania, Rutgers University Press, 1984.

[3] Jean Filipovich, “Destined to Fail: Forced Settlement at the O_ce du Niger, 1926-45”, The Journal of African History Vol. 42, No. 2 (2001), pp. 239-260 (22 pages).

[4] 同上。

[5] Diakalia Koné et al., An Epidemiological Profile of Malaria in Mali, Malaria Research and Training Center, University of Sciences, Techniques and Technologies of Bamako, Mali, 2015.

[6] “Rapport_médical mensuel[herea_er RMM] de Bamako, octobre 1904”, ANM 1H-49 FA,引自Eric Silla, People are not the same: leprosy and identity in twentieth-century Mali, Heinemann Portsmouth, NH, James Currey Oxford, 1998.

[7] 同註6,Eric Silla 1998.

[8] J. D. Fage et al.ed., The Cambridge History of Africa, Volume 3, Cambridge University Press, 1975, pp. 372-373. Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim Traveler of the Fourteenth Century, With a New Preface, University of California Press, 2012.

[9] A. J. H. Goodwin, “The Medieval Empire of Ghana”,_South African Archaeological Bulletin 12 (1957), pp. 108-112.

[10] 菲立普.費南德茲-阿梅斯托,《一四九二:那一年,我們的世界展開了》,謝佩妏譯,左岸文化,二○一九,頁六三。

[11] Said Hamdun & Noël King (edds.), Ibn Battuta in Black Africa, London: Collings, 1975, pp. 52-53.

[12] Leo Africanus, The History and Description of Africa, London: the Hakluyt society, 1896, p. 824. 以及Paul Brians, Reading About the World. Fort Worth, TX, USA: Harcourt Brace College Publishing. vol. II.,1998.

[13] es-Sadi, Abderrahman, Tarikh es-Soudan: Traduit de l’Arabe, Houdas, Octave ed. and trans., Paris: E. Leroux, 1900. 引自Cheikh Anta Diop, Precolonial Black Africa, 1987. Trans., Harold Salemson. Lawrence Hill & Company.

[14] Carl K. Eicher, “Facing up to Africa’s food crisis”, Foreign Affair 61 (1982), p. 151.

[15] Ari Johnson, Adeline Goss, Jessica Beckerman, and Arachu Castro, “Hidden costs: the direct and indirect impact of user fees on access to malaria treatment and primary care in Mali”, Social science & medicine 75, no. 10 (2012), pp. 1786-1792.

[16] Sondra Hale, “A question of subjects: The ‘female circumcision’ controversy and the politics of knowledge”, Ufahamu: A Journal of African Studies 22, no. 3(1994). Michel Erlich, “Circoncision, excision et racism”, Nouvelle revue d’ethnopsychiatrie 18 (1991), pp. 125-140.

[17] 克勞德.李維-史陀,〈社會問題:割禮和人工生殖〉,收錄於《我們都是食人族》,廖惠瑛譯,行人出版社,二○一四, 頁八一。

[18] Hanny Lightfoot Klein, Prisoners of Ritual: An Odyssey into Female Genital Circumcision in Africa, Harrington Park Press, 1989. Claudie Gosselin, “Feminism, anthropology and the politics of excision in Mali: Global and local debates in a postcolonial world”, Anthropologica Vol. 42, No. 1 (2000), pp. 43-60.

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

趙恩潔 《跳舞骷髏》讀後:關於成長、死亡,母親和孩子們背後,被遺忘的非洲史 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6747 )

回應

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

我的理所當然,不是你的理所當然──許菁芳談《跳舞骷髏》https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/390/article/10121

發表新回應