黑臉文

最近威斯康辛州非裔美國人Jacob Blake在與警方發生衝突後,返回車上的瞬間被射擊七槍的事件,讓從五月以來抗議George Floyd因警方壓制致死的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter,以下簡稱BLM)運動火焰又再度燃起。獲得全球響應的BLM在亞洲也有聲援的行動,但因不同的地緣政治和族群歷史背景,力道強烈不起來。特別是在台灣,雖然也有自身的種族主義問題要處理,但「黑」(Blackness)往往不被認為是該檢視反思的範疇。

然而六月一起本土網路搞笑團體反骨男孩模仿迦納抬棺舞的爭議,讓BLM的火苗真的燒到家中。在台非裔美國名人如歸化台灣的籃球選手戴維斯首先發難,以嚴峻的字句斥責,同樣身為網路藝人的嗩吶則與反骨合拍短片對話。台灣內部輿論則莫衷一是,甚至偏向無須為此負責。我還記得學期末最後一堂課上完後,幾個學生上前把我圍住,當我還在猜測所為何事時,為首那位同學一臉嚴肅地開口,「老師,我有一個問題想要請教‧‧‧」是關於期末報告?補交作業?「老師應該知道最近反骨男孩塗黑臉模仿抬棺黑人的影片吧,想知道老師怎麼看待這個事情?因為討論的風向很多,有些人說不用道歉,模仿的是非洲迦納人,又不是非裔美國黑人,而且難道臉塗黑的表演就是歧視嗎?那演包青天怎麼辦?」從語氣我可以知道這個問題有些困擾著她。身為人社院的學生,他們熟知種族文化批判理論,也理解「黑臉」在美國奴隸制度歷史中的意涵,特別是BLM運動正激昂的當下。然而,在看似處於這個西方罪業之外的臺灣,為何一個無心的喜劇演出也必須被捲入其中?

我當時的回答是,人類歷史上有些深痛的創傷如大屠殺、奴隸制度、核彈引爆等等已成為普世價值,一旦觸及到這樣的議題,很難用文化相對主義來開脫。舉個例子,聯合國教科文組織的世界遺產名錄中,有些就是為了紀念這樣的歷史傷痛,例如波蘭的奧斯威辛集中營、迦納的海岸角城堡、馬紹爾群島比基尼環礁的核子試爆場地,他們的地位已從一個地點提升至全世界的集體記憶。學生們輕輕點頭,我回去則越想越不滿意,覺得這個回答太安全了,沒有擾動什麼東西。於是,暑假之中我花了一些時間閱讀關於「黑臉」的著作,顯然時間太多,又讀了迦納葬禮的研究。以下是我的一些初步、可能有些紛亂的想法,會從三個面向來談:1.黑臉表演的複雜內涵;2.黑臉表演的全球行動;3.抬棺舞是不是「迦納文化」?有很多相關資訊在反骨男孩事件後已被無數的新時代知識掮客youtuber關照到,在此就不複述。

黑臉表演的複雜內涵

現在大家都應該相當清楚興起於1820和30年代美國的「黑臉」走唱表演(minstrel show)的種族主義意涵,以及其所帶有的白人偏見與歧視。然而,近來的「黑臉」研究都指出,這並不是一個白人取笑模仿黑人那麼簡單的表演類別。它其實很有創意地融合了豐富的非裔和盎格魯裔草根音樂傳統,甚至一度有「黑臉」表演音樂是最道地的新世界音樂的說法,最能反映美國的國家特色。創作許多膾炙人口的歌曲如〈哦,蘇珊娜〉、〈老黑爵〉的美國音樂之父Stephen Foster,很多作品就是來自「黑臉」表演類別。

美國文化史學家Eric Lott在Love and Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working Class(1993)一書中則點出「階級」的面向。美國勞工階級的白人是「黑臉」的主要表演者,而他們其實深受非裔美國文化、特別是其男性身體特質的吸引,於是透過誇張的表演來建構自身的陽剛氣質,藉此與布爾喬亞階級的白人與品味區別。音樂學家Dale Cockrell的Demons of Disorder: Early Blackface Minstrels and Their World(1997)同樣也重視「階級」的重要性,甚至認為早期「黑臉」表演出現於一個下層階級白人與黑人共同工作生活相處的社會空間中,當它成為中產階級白人的娛樂活動後,「種族」面向才被特別強調。因此,他表示「黑臉」表演反映了永不止息的白人恨意的說法是不合乎歷史的。最後,美國文學專家W.T. Lhamon Jr.在Raising Cain: Blackface Performance from Jim Crow to Hip Hop(1998)中透過在博物館中挖掘出的早期「黑臉」表演腳本,更進一步認為這種展演是包含白人與黑人的美國流氓無產階級(lumpenproletariat)的聯盟行動,是一個居處於新興工業城市中與殖民莊園上的大西洋離散人群交融出的文化產品。從上述的研究我們可以看到一些共同的概念:階級、聯盟、混雜。這些當然有其美國殖民歷史的脈絡,不能原封不動拿來分析反骨男孩事件,但或許可以幫助我們理解「模仿」表演的複雜性。

黑臉表演的全球行動

上述的研究也幾乎都觸及另一個重要的面向:「黑臉」表演的全球化。早在1830年代這種表演就已於英國巡迴演出,接著移動到西歐、非洲、亞洲和太平洋,並且掀起在地的仿效。例如在1850年代於南非首次演出後,業餘「黑臉」表演開始遍地開花於不同城鎮中,黑人觀眾甚至不在少數(見Veit Erlmann的African Stars: Studies in Black South African Performance,1991)。我們甚至可以說,「黑臉」走唱是全球化黑人音樂(此「黑」乃混雜的跨大西洋之「黑」,如爵士音樂、搖滾、以及當今的嘻哈)的始祖。更有意思的是,在加勒比海與拉丁美洲這些同樣有非洲奴隸制度背景的地區,「黑臉」表演能持續生根流動,連結上區域和國族認同。例如在安地斯山脈地區,「黑臉」表演連結上一種當地原住民再現黑奴歷史的舞蹈傳統Tundique,並接著融合了天主教、嘉年華、非裔古巴表演元素,展現出一種區域化的「種族」形象。在十九世紀中葉的古巴,「黑臉」則連結上正在萌芽中的反殖民獨立運動。

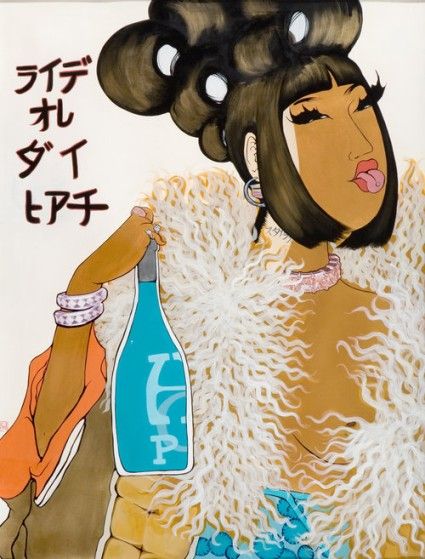

在當代全球化情境中,我能想到兩個「黑臉」作為有意識挑戰既定範疇之藝術行動的例子。第一個是南韓攝影家李勝熙(Nikki Lee)2001年在布朗克斯美術館One Planet Under a Groove: Hip Hop and Contemporary Art特展展出的系列作品The Hip Hop Project。她將自己的膚色染黑,頭髮編上辮子,進入非裔美國黑人的嘻哈空間中與他們合照。這一方面擾動了嘻哈「種族」原真性的認知,另一方面也提醒觀眾嘻哈文化的起源原本就是非裔美國與加勒比海、東亞流行文化的交融混雜。另外一個是非裔美國畫家Iona Rozeal Brown(iROZEALb)的黑臉日本人浮世繪系列作品,她的創作可被視為在批判日本「黑辣妹」(ガングロ)或嘻哈少年膚淺只重外表服飾的種族文化挪用,她/他們所披上的是一種性慾亢進(hypersexual)的「黑」。然而更具有野心的是,透過作品中經常出現的黑臉江戶時期女性,她也從「性別」的角度挑戰「黑臉」表演的陽剛男性傳統,並昭示另類種族混雜美學的可能性。反骨少年的表演當然沒有這樣的批判深度,也沒有如此的企圖,但同樣反映了「種族」的流動性與展演性。

抬棺舞是不是「迦納文化」?

最後,我想要回應一種說法,那就是反骨少年模仿的是迦納黑人與其文化,與非裔美國黑人和其「黑臉」歷史無關。首先,抬棺舞是「迦納文化」嗎?一本關於在地葬禮習俗的迦納大學歷史系博士論文指出,迦納的傳統葬禮有著擊鼓、舞蹈、吟唱、倒酒、鳴槍等活動,而在棺材入土前,抬棺者會如被附身般亂舞,一方面讓死者享受在人間最後片刻的歡愉,另一方面使觀禮群眾有死者在跟他們互動的感覺。由於有些舞蹈動作太過猥褻,曾被英國殖民政府禁止,取而代之的是基督教的儀禮,但這沒有完全消除葬禮傳統歌舞的能量。之後迦納葬禮的歌舞又連結上了新的樂風:Highlife和Hiplife。前者是傳統Akan節奏搭配上西方樂器如銅管、吉他,並加入非裔美洲音樂元素如爵士樂,更新潮的後者則是融入了嘻哈音樂。

在一篇與迦納歌手Kyekyeku的訪談中,主題圍繞著「死亡」如何是Highlife音樂的重要題材。他認為今日迦納葬禮的歌舞活動形式固然有傳統的面向,但同時也是一個在發展中的創新現象,如同Highlife音樂結合傳統與外來的風格,而反骨男孩所模仿的抬棺舞者也必須放在這樣流動的框架中看待。因此,「黑臉」表演和如今在網路上當紅的迦納抬棺舞,都可以說是「跨大西洋」的混雜文化現象,反骨男孩的演出只是又「跨太平洋」過來。

這篇短評主要是在提供理解反骨男孩事件的另種視角,而非只是站在我一開始回答學生的那種正氣凜然的普世價值立場。另一方面,我也在許多評論中看到太多過度本質化的文化論述,對「黑臉」表演的描述也太過扁平。可以想見的是,在混雜、挪用、取樣、二創每分每秒發生的網路世界中,類似的爭議還是會不斷出現。我只能說,借用人類學家Anna Tsing的隱喻,文化會移動,移動必定有「摩擦」,「摩擦」會產生衝突,但沒有「摩擦」就不可能有交流、創新,也不會是一個更美好的世界。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林老師 黑臉文 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/index.php/article/6834 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應