終於,我們也有了一本海洋民族誌

評蔡政良《第五道浪之後》

我在斐濟做田野的時候,有一個二月的晚上村落媽媽身體不適,弟弟Pate提議去村落外的潮間帶用魚槍捕獵海鮮給媽媽進補。我當時關注村落海洋保育計畫的研究已經進行了好幾個月,曾與村民一同乘馬達船到近海捕魚、觀察過婦女沿著外礁移動的集體漁網行動以及在潮間帶的撿拾行為、見證了著名的捕撈幼刺臭肚魚儀式、也參與了一年一度由村落自己組織的珊瑚礁總體檢活動,唯一沒有體驗過的,就是魚槍捕獵。然而當時才十六歲的Pate並不算經驗豐富的漁夫,說話也有一點愛膨風,因此我有些遲疑。但想到在潮間帶說穿了就是在浮潛而已,於是穿上礁鞋、戴上潛水鏡、拎著手電筒,就跟著拿著漁槍的Pate往海邊漁場出發了。二月是斐濟溫度最高的月份,但在夜晚中潛下水還是會全身一陣寒意。海面平和無浪,水下的世界也是一片靜謐。我把手電筒一照,岩礁孔隙中在休憩的魚隻頓時無所遁形。Pate把魚槍橡皮拉開,槍頭瞄準身軀,「唰」一聲穿透水層正中紅心。我們把魚取下,放入綁在我們身上漂在水面的塑膠筒中,然後再度潛下去找尋下一個可憐的目標。結果在接下來將近兩個小時的捕獵中,大部分的岩礁卻是空無一物、就算看到魚隻,他們大多能夠迅速逃脫,少有束手就擒的狀況。最後我們只帶著一隻刺臭肚魚(斐濟話nuqanuqa)、一隻隆背笛鯛(斐濟話boa)、還有一隻紅斑瓢蟹(斐濟話qariqari)回家,熬成湯給媽媽吃掉。

上述的獵魚經驗並不是什麼英勇的冒險故事,收穫也不甚豐富,與魚槍真正擅長的戰場:水下十米上下的自由潛水更是相差甚遠。但我光是看到田野筆記上的文字,當下的體感溫度、聲音、光景、甚至味道通通都湧上心頭,就算已經超過十年也可以輕易召喚回來。這個簡單的獵魚行動也反映了幾個相互關連的大小議題:這個海邊村落中並非人人皆善於打魚,在我的家戶中,整體而言鮪魚罐頭吃得甚至比海鮮還多,然而只要老人家一嘴饞,又或是有重要的儀禮宴席,費盡千辛萬苦也得下海把鮮美魚隻帶回來;此外,整體魚獲的減損也是常聽聞的敘事,並時常聯繫到在地社會文化的動盪,而這正是村落推動海洋生態保育計畫的主要背景,更與其主權意涵息息相關;最後,我後來才知道紅斑瓢蟹其實是有毒性的生物,那為什麼斐濟人不在意這件事?他們的身體不一樣嗎?「傳統生態知識」在此又是什麼?這些問題須要的是一部由身體游出、在社會文化中迴盪的「海洋民族誌」來回答(我的博士論文研究沒有做到,因為後來我跑去山上研究芋頭了),而蔡政良的新書《第五道浪之後:阿美族水下獵人的海洋知識與傳統海域的保育與管理》提供了一個漂亮的典範。

五道浪的框架

這本書有太多讀起來能夠與斐濟對話的地方,屢屢勾起我的田野記憶。例如,「滿載」不能由打魚者自己的口中說出來,但可以是別人對打魚者的祝福。在斐濟,這可以被操弄成玩笑。有一次我的斐濟媽媽叫我跟正走向海邊準備抓魚、跟她關係親暱的鄰居阿姨說:「祝妳抓到X隻魚喔」,說這樣會害她空手而歸。又或是對阿美族而言海洋與陸地是一個整體的概念,而這也正是斐濟「土地」(vanua)一詞的精髓,能夠延伸到海域中。還有書中都蘭部落對傳統海域和海洋資源管理的種種行動,也與斐濟村落對海洋生態保育計畫的投入一致。

但本書精彩的地方不是這些民族誌小細節,而是勾勒出來的大框架。阿良不尋常的人類學家生涯軌跡在此就不再多著墨。一個新竹長大的客家人,加入台東都蘭部落的年齡組織,之後以此為人類學博士論文題目,然後舉家遷入,太太小孩也都加入了部落組織,自己甚至一路做到部落總幹事,此後「自己的日常生活就是[自己]的研究範疇,」這不知會讓多少人類學家稱羨,但也必須承受更大的職責與更無法輕易脫離的身分。本書書名就是從這個脈絡來的,也就是阿美族的諺語“aka la lima”(不要被第五道浪打敗),用來勉勵人勇於突破逆境。「第五」在此是虛數,指的是在幾個小浪之後的那道大浪,而越過了這個浪頭,就能進入平穩的外海了。

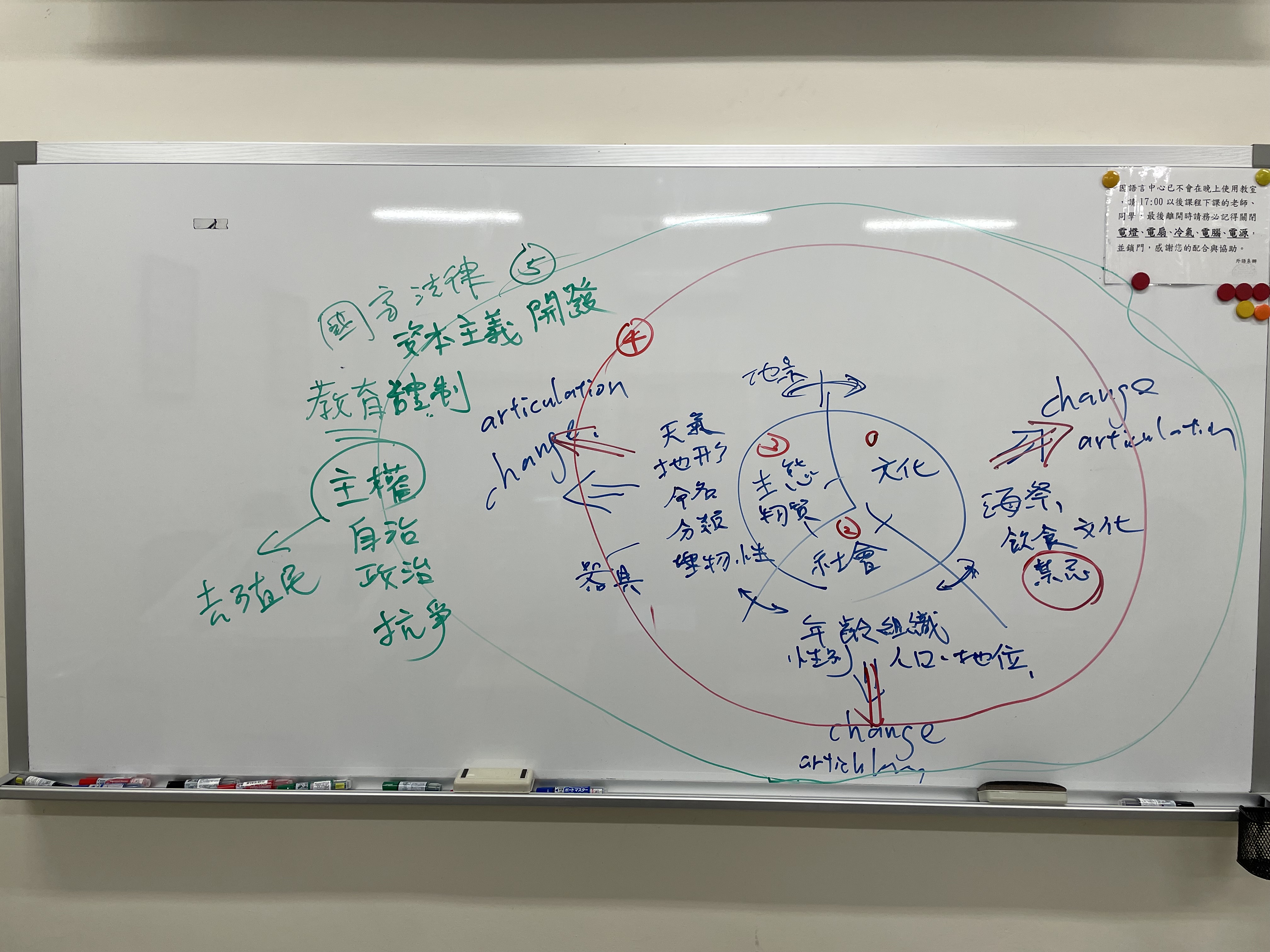

但阿良並沒有停留在隱喻的階段,而是將「第五道浪」開展成一個理解變動中的阿美族海洋傳統知識的動態框架。這個框架的核心是三種知識基礎,或是「三道浪」:生態性(海洋的自然與生態知識)、文化性(與海洋有關的信仰、禁忌與世界觀)以及社會性(與海洋有關的社會組織與其運作)。如同幾乎所有對於原住民知識體系的研究所提醒的,這三者並非靜態的內在認知範疇,而永遠在適應接合外部影響,彼此之間也在互動協調。例如,「魚類命名系統」不只是生態性的分類知識而已,而涉及當地人對魚的文化性認知像是「魚的個性」、在陸地上的對應物種等部分;同樣地,「海域知識」也不只是對生態空間的認識,還觸及傳統漁場邊界的敏感社會性議題;而包含舟船、打魚工具、飲食習慣的「物質文化」也是介於社會文化之間的海洋傳統知識重要面向,並且能進一步含納顯示漲退潮時刻的app、潛水錶、現代魚槍等科技產品。

其實光是這三道浪(這浪的動態意象多麼美妙)就已經無所不包了,但阿良還指出了「第四道浪」:生態、文化與社會各自面對的大環境、大尺度變遷所激盪出來的巨變。這個部分包括了全球氣候變遷、魚獲減少、魚隻行為改變、人口外移、文化傳承斷裂等議題。但這些不只是破壞性的影響而已,不同層級的行動者也能夠由此建立合作關係,創造出新的資源共管的可能性,所謂「以地方社區為基礎的自然資源管理」(community-based natural-resource management, CBNRM)就是在這樣的契機中建立起來的模型。例如都蘭部落就在2016年決定夜間禁止捕獵海洋生態指標性物種鸚哥魚。2017年,他們更進一步地對外自主公吿傳統領域範圍與管理原則,其中包括傳統漁獵採集海域的宣示:「當時將南北之範圍界定在位於南方莿桐部落與加路蘭部落的Satefalan 以及北方的隆昌部落的Kilacay海岸地名之間範圍,且向外延伸3海浬之海域。」

然而,如同阿良自己說的,「這個管理原則在目前來說,並未有實質的效用,比較像是象徵性的對外聲明。」這反映的是「以地方社區為基礎的自然資源管理」並非一顆萬靈丹,而一定得面對所有原住民皆身處的殖民/後殖民情境,以及在此之中國家、法律與資本主義(或新自由主義)力量的宰制與限制。這,就是阿良所謂的「第五道浪」:一面無邊無際的權力巨浪。也就是說,到頭來原住民生態知識必然與權力有關,也因此必然與去殖民和轉型正義有關。正如同“aka la lima”的勉勵,不要輕易地被打敗,當代全球許多原住民部落的「主權」就是在這樣的波濤洶湧中磨練出來的。例如都蘭部落不只是在進行反開發的抗爭、或象徵性的宣示而已。早在2006年他們已成立了臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會,理事長就是傳統領袖kakita’an。之後他們又將協會轉型成為社團法人,除了理事長還是為kakita’an之外,理事是由各年齡階級選出的幹部代表擔任,而傳統的耆老顧問團則為監事。透過這個接合了傳統與現代的準自治組織體系,都蘭部落傳統海域保育與管理規劃就這樣一步步順著流程跑動起來,其主權也在這個地方與國家法律的對話之間更加明朗。

魚槍管理論戰

在與「第五道浪」的搏鬥中,有一個法律事件讓我印象最為深刻,那就是2017年三月時行政院農委會漁業署拋出的「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」草案。印象深刻的原因在於,這個草案的精神是在保育海洋、並且有著尊重原住民在海域中傳統知識的設定,但阿良的「第五道浪」框架提醒我們,這種看似用意良善的法律背後有著複雜的權力浪潮。

該草案中第三條規定:「禁止於距岸十二浬內使用魚槍採捕水產動物。」但「原住民族為傳統文化、祭儀或自用」、「經主管機關核准經營鏢旗魚漁業」、以及「學術研究機構基於學術研究目的」的魚槍使用情形則不在此限。這些文字一出,立刻引起主要來自花東澎湖的打魚社群與海產業者的強烈反彈,紛紛透過陳情書以及參加公聽會的方式來表達反對之聲,使得此法規至今仍無法正式施行。看似權益受到保護的沿岸原住民部落其實也同樣地受到波及。首先在「原住民傳統領域劃設辦法」的爭議聲中,以及「國土計畫法」與「土海法」還未上路的狀況下,所謂「原住民傳統海域」為何,至今依舊相當模糊。也就是說,原住民可以在哪些海域「為傳統文化、祭儀或自用」來使用魚槍,仍然受到相當的限制。再者,離開部落前往外地居住工作的原住民若想使用魚槍射魚回味家鄉海鮮滋味或為部落海祭做準備,其權益是否也能收到保護呢?依照在山林狩獵的狀況來看,答案應該是清楚的「不能」。

在網路平台上,學者與環境工作者們則隔空交火。首先發難的便是阿良和東海大學生命科學系的溫國彰老師,他們分別以〈從買一支魚槍看海洋鎖國思維〉與〈禁用魚槍無助於海洋公民社會的形成〉兩篇文章,強調魚槍對生態的低衝擊性,以及政府與地方社群合作共管海岸的可能性。中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫則是以〈魚槍的盡頭─公民科學家20年見證沒有魚的台灣珊瑚礁〉、〈魚槍、魚線、魚網盡頭的省思〉、〈太平洋島國紛紛禁止:「魚槍」真的是環境友善的永續漁法嗎?〉等文,贊同政府禁止魚槍的措施,認為此舉是當今沿海生態環境被高度破壞下的合理作為。除此之外,還有花蓮地檢署檢察官羅國榮以〈爹不疼娘不愛的魚槍獵捕權〉一文質疑該草案的法律根據,以及呼應陳昭倫的立場、由臺灣永續鱻漁發展FB社群代表人白尚儒所寫的〈不受管理的魚槍不會永續,市場上的「洞洞魚」就是鐵證〉。當時在美國賓州州立大學攻讀法學博士的海龍王愛地球協會執行長林愛龍則以〈放下魚槍的執念,共締明日的三浬海洋保護區〉一文表達設置海洋保護區才能真正解決問題。最後,《報導者》也有一篇已涵蓋諸多面向的專題報導〈在台灣,魚槍可能成為永續漁法嗎?〉。

2017年八月由地球公民基金會主辦的環原台灣系列講座以「魚槍爭論的背後:在地生態知識與科學的對話」為題,邀來了上面提到的阿良和溫國彰針對這個議題對談,我也在現場聆聽紀錄。當時阿良的演講其實已經預示了新書的內容,他把魚槍管理放在「原住民生態知識」的框架中來談,以及這樣的知識如何能與來自上頭的科學式、科層式環境治理模式對話、合作。他首先從歷史資料講起,說明臺灣原住民已有長久的魚叉、魚箭射魚傳統。現今的潛水魚槍射魚行為雖然使用的是當代的器材技術,但仍與部落社會文化有非常緊密的勾連。以台東都蘭的阿美族為例,魚槍射魚是男子的活動,而由於部落中的男性都是年齡組織的一份子,年齡組織很自然地成為了管理獵魚的基本單位。他們共獵共食、彼此照應、並且互相監督,而這些都是源自於長年同進退於部落事務與儀禮中所培養出來的情誼、默契與責任感。在環境管理的意義上,臺灣原住民如達悟族與阿美族都有所謂魚祭和海祭來控管海洋資源的擷取。平時,都蘭阿美族人則因傳統禁忌不打海龜。近年來因應海岸生態的衰退,也開始有夜間不獵海洋資源保育指標魚鸚鵡魚,以及禁用魚槍打龍蝦等自主訂下的規定。在知識的層次上,魚槍獵魚伴隨的是一整套的魚種分類命名典故、沿海地景故事傳說、洋流潮汐礁岩分布的知識體系。這些知識不能單靠言語傳授,而是透過日復一日潛入海水中的身體所習得。阿良認為,政府官員或生態保育科學家應該要更積極地與這些地方知識體系的擁有者與實踐者對話,研究共管的可能性,而非消極地以法條禁止捕獵活動。

期待共管的「呼吸空間」

過了五年多後,阿良仍然沒有忘記那場魚槍論戰,在新書中他這樣為之下了註解:

這個草案的公眾討論過程中其實反映出,在地知識與理性的知識系統之間的衝突,即便沿海在地的社群也同樣發現海洋資源的衰竭趨勢,亦有心想要開始保育與管理在地海域的海洋資源,也很容易因為與外部專家系統在實際經驗上的落差,而產生彼此不信任的關係,造成事倍功半的效果。

魚槍的禁止與否在臺灣海岸生態管理上其實並非主要議題,真正的關鍵在於臺灣海岸幾乎沒有一個當地社群(部落)、政府、NGO(學界)三方能夠健全地協商溝通的「呼吸空間」,使得一切都變成非黑即白的法條問題。「呼吸空間」是太平洋研究學者Margaret Rodman形容萬那杜在1980年獨立後土地政策的實踐狀況。當時獨立政府廢除了英法共同殖民期間賣走的土地所有權,全數歸還傳統土地擁有者,但這真正執行起來會相當複雜,政府的中央權力也力有未逮。此時地方以「傳統」論述(Kastom)為基礎進行各種協商與衝突的化解,使剛建立的國家有了「呼吸空間」,得以度過這段動盪的時間。在我所做研究的斐濟,沿岸遍佈著大大小小高達四百多個由斐濟地方海洋管區網路(FLMMA,Fiji Locally Managed Marine Area Network)認可的管理區域。這個網路並非一個組織,而更像是一個包含政府官員、學者、NGO工作者、地方社群成員的平台(或用我訪談的在地專家的用語,「俱樂部」),各管區內的經營管理方式因應不同的情境而有不同的樣貌,不是只依靠法律作為最終仲裁。事實上,FLMMA只是一個更大的LMMA的其中一環,其下還包括印尼、帛琉、巴布亞新幾內亞、波納佩島、菲律賓、索羅門群島這些地方。阿良就曾數度跟我提到,其最大的心願之一就是把臺灣拉進這個以南島語族群為主體的海洋管理平台中,成立一個TLMMA。他的意思當然不是LMMA模式就是臺灣海岸管理或魚槍爭論的解答,而是期盼至少從他所在的都蘭開始,一個有彈性、能夠包含多方行動者的協商機制能夠出現。或許,衝破了「第五道浪」之後,能得到的就是這樣一個開闊包容的「呼吸空間」。

本文採用 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣版條款 授權。歡迎轉載與引用。

轉載、引用本文請標示網址與作者,如:

林浩立 終於,我們也有了一本海洋民族誌:評蔡政良《第五道浪之後》 (引自芭樂人類學 https://guavanthropology.tw/article/6988 )

* 請注意:留言者名字由發表者自取。

發表新回應